モザイクの旅、中東編(妄想)

かつてローマ帝国で愛された床モザイクは、イタリア国内のみならず、広くかつてローマ帝国であった地域一帯で、今に至るまで多くの遺跡が残されている。

中東ヨルダンで第5の都市にあたるマダバという町は、東ローマ帝国の中でも、床モザイク装飾が発展した地域として当時からよく知られていたらしい。

19世紀末に偶然発見されたそれらの遺跡は、大切に保存されている。

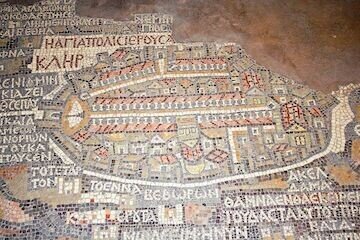

特筆すべきは、1896年に発見された「マダバ地図」と呼ばれているモザイク。紀元後6世紀当時のエルサレムの町並みが詳細に描かれているほか、パレスチナからエジプトにかけて各地の地名が書き込まれている。この地方の地図としては現存する最古のものとされる。そういえば、ビザンチン美術史の教科書にでていて、重要な地図として習ったことを思い出した。

(「マダバ地図」画像はWkipediaより拝借)

マダバの町は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝時代に大いに発展し、紀元後530年ごろに「黄金時代」を迎える。多くの教会や屋敷が建てられ、その床がモザイクで埋められた。

その後、614年から628年は、ササン朝ペルシア、636年にはムスリムがこの地を制し、661年から、ウマイヤ朝の支配下にあったが、746年に地震により崩壊、その後は一千年以上もの間、打ち捨てられ忘れ去られていた。

マダバの名が再び世界で脚光を浴びたのは、19世紀末のことだった。1516年から1918年まで、オスマントルコの支配下だったこの地域では、キリスト教徒は、元々キリスト教会のあった場所にのみ住むことを許可されていたのだという。そのため、1880年代にこの地域に移り住んできたキリスト教徒らは、かつて教会のあった場所に、新たな教会の建設を試みて、この床モザイクを発見したのだった。

その後1世紀をかけて発掘・研究が進み、1992年には、モザイク修復学校も開校する。さらに、2017年には、床モザイクの手仕事の伝承の地として、ユネスコの創造都市ネットワークに指定された。

2020年から22年にかけて、ペルージャ大学の研究チームにより「マダバのヴェールを取る」というプロジェクトが実施されている。世界的に見ても非常に重要な遺跡群でありながら、(特に今は)なかなか実際に訪れることの難しいマダバのモザイクの美しさと歴史的価値を、あたらめて多くの人に知ってもらおうというもので、その一環として、この6月から8月にかけて、ペルージャ大学が隣町アッシジに持つ別館で企画展示が行われていた。

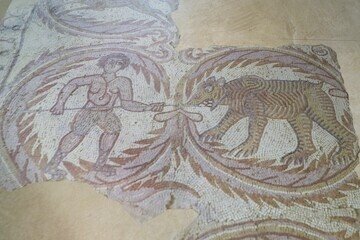

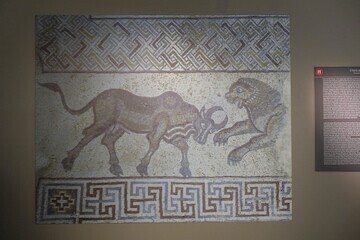

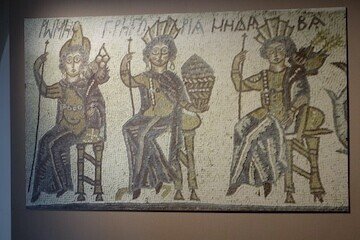

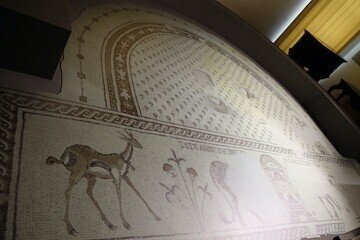

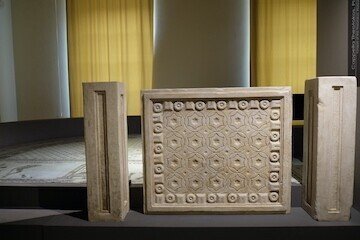

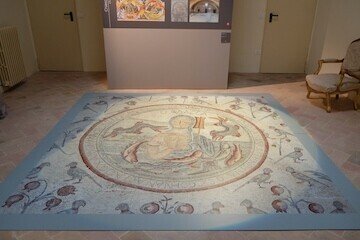

3階にわたる会場では、マダバの町の歴史と共に、6世紀から7世紀にかけての私邸や、東ローマ帝国時代の宗教建築、すなわち使徒教会、ロトとプロコピオ教会、テオトコス礼拝堂のモザイクが複製により再現された。

いつか本物を見たい、見る機会があるだろうか、と思っていたら、意外にも日本から驚きのニュースが飛び込んできた。

パレスチナ自治区のジェリコ(エリコ)にあるヒシャム宮殿という遺跡で、モザイクの床を保護するシェルターが、なんと日本政府の支援で完成したという。こちらは8世紀のウマイヤ朝初期の邸宅の浴場部分で、747年の地震で崩壊とある。

ウマイヤ朝?地震?・・・と気になって試しに検索してみると、マダバからジェリコまで、車道の距離にして70kmほど。実際にこの2国間で簡単に国境を越えられるのかどうかわからないが、車なら1時間半ほどと出る。地震が発生したという年が1年ずれているのは、何かの誤差で同じ地震を示しているのか、あるいはそのころこのあたりで大きな地震が続いたのか。こちらも近代になって発見されたモザイクが、これまでは吹きっさらしになっていたのが、このたび完成したシェルターにより、遺跡時代の保護になるばかりか、観光客が直接モザイクを愛でることができるようになったらしい。報道などでは、典型的なウマイヤ朝建築、とあるが、写真や映像で見る限り、モザイクはやはりローマのモザイクの発展系であり、イタリアに残る同時期のモザイクやレリーフとの共通点が多く、大変興味深い。

うううむ・・・これもやはり、いつかぜひとも行かなくては・・・。気になるモザイク遺跡にはイスラエルも多々ある。ヨルダン、パレスチナとイスラエルとモザイクの旅に出られる時が早く来ることを心から願っている。

#ペルージャ大学 #アッシジ #エッセイ #モザイクの旅 #パレスチナ #ヨルダン #イスラエル #マダバ #ヒシャム宮殿 #JICA

Fumie M. 09.05.2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?