オウンドメディア編集者に求められるだろう「プラットフォーム」としての仕組みづくり

全社からコンテンツが生まれる、“プラットフォーム”としての仕組みづくりが、これからのオウンドメディア編集者に求められるかもしれないーー。

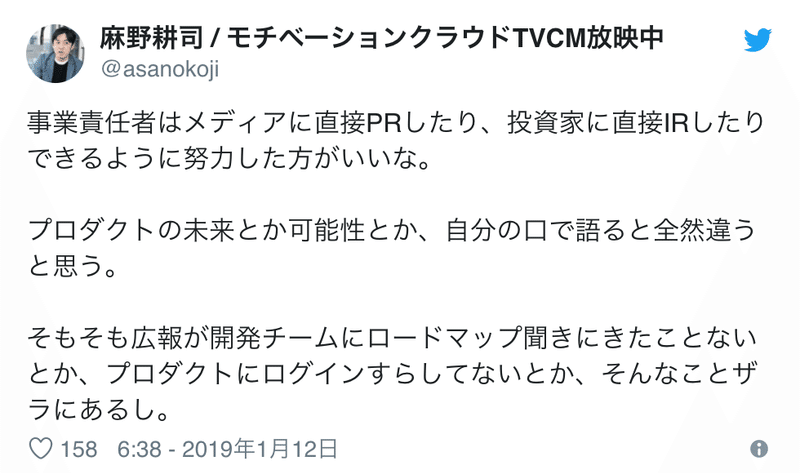

今朝Twitterをみていたら、広報についての次のTweetが目に刺さりました。

(なぜか、埋め込みが表示されないので画像+リンクで)

https://twitter.com/nakane_no/status/1083901711029129216

念の為、コンテキストから説明しておくとリンクアンドモチベーションの麻野さんのTweetからはじまっています。

(なぜか、埋め込みが表示されないので画像+リンクで)

https://twitter.com/nakane_no/status/1083901711029129216

要は、「メディア対応」や「トンマナチェック」って、重要とはいえ広報職におけるToDoの一部にすぎず、付加価値ではないんですよね。

そもそも、会社の中で広報職の人だけがパブリック・リレーションを行うわけではないことを考えると、全社的なPR力を高めるべく全体最適としてバリュー発揮していく必要があるのではないか、みたいな。

じゃあ、広報ではない自分に、冒頭のメッセージが刺さったのはなぜか?

それは、「オウンドメディア編集者」という立場に置き換えても、同様のことが言えるんじゃないかというひとつの危機感からです。

オウンド編集者は「コンテンツづくりの装置化」を避けるべき

先ほどの広報の例から置き換えると、オウンドメディア編集者における「ライティング」とか「編集」ってToDoの一部に過ぎないわけです。コンテンツづくりの装置ではないと。

複数人で分業化されているならまだしも、1人や2人のメディアにおいて、このコンテンツづくりに終始してしまうと、「y=x」の成長しかできないと思うんです。労働集約型で、投下したリソース分のメディア成長しか期待できない。もっとイノベーティブにしていく必要がある。

もちろん企業によってマーケティング上の課題感や、その中での「コンテンツマーケティング」「オウンドメディア」に求める価値観って全然異なるので、一概には言えないんですが、少なくとも僕が働く上ではこのように思っています。

メディアの枠にとらわれず、全社視点の「全体最適の仕組みづくり」で捉える

では「y=x」ではなく、「2x」「3x」と、比例定数を高めていくにはどうすべきなのか?

僕自身まだできておらずこれから取り組んでいきたいと思っていることなんですが、「自分がやる」ではなく「まわりを巻き込む」のがポイントだと考えています。

要は、編集者個人として「ライティング」「編集」などのメディア部分最適に終始するのではなく、全社的なコンテンツ力を強化すべく「全体最適の仕組みづくり」への注力が事業成果に寄与するんじゃないかと。

なぜならオウンドメディアを通してプロダクトのマーケティングを行っていく上では、営業やカスタマーサクセスをはじめ、“コンテンツの原石”を抱えているメンバーが多く存在するからです。

ちょっと図にしてみました。

この図が正しいかの議論は置いといて、それぞれ真ん中にいるのは編集者。人マークは、営業やカスタマーサクセスの方だと捉えてください。

(ちなみに、矢印が編集者と人マークの間で相互に矢印が向いているのは、入稿や編集、フィードバック、サポートなど相互のコミュニケーションがあることをイメージしています。)

極端な話、左の円のように、1人でいそいそと取り組むのではなく、右の円のようにみんなから発信できる状態をつくれたらそれが一番速いし強いはずです。

もちろん1人の編集者としてのスキルは必要なんですけど、全体最適の仕組みづくりのほうがよっぽど事業貢献度は高い。属人化も防げますしね。

仮に「総クリエイター化」とでも呼びましょうか。

【例】全員が書き手のプラットフォーム「メルカン」

例えば、メルカリさんが運営するコンテンツプラットフォーム「mercan(メルカン)」では、編集部のみならず、メルカリメンバー全員(全社員)が書き手(ライター)として携わっているようです。現場からの持ち込み企画として書いてくれるメンバーも多いとのことで、“プラットフォーム”として機能していることがわかります。

以下、抜粋。

―なるほど。メルカンの運営体制ってどうなっているのですか?

西丸:運営は私と福岡さんの2人で行っていますが、メルカン編集部にはPRチームやメルペイHR、Customer Service(CS)など、総勢10名ほどのメンバーがいて、隔週で編集会議を行っています。基本的に記事はメルカン編集部だけではなく、メルカリメンバー全員(全社員)が書き手(ライター)です。実は現場からの持ち込み企画として書いてくれるメンバーも多いんですよ。書いていただいた記事は、すべて私たちが確認・編集をしていますが、あまり敷居を高くしないように心がけています。

―編集会議ではどんなことを話し合うのでしょうか?

福岡:主に細かな情報共有ですね。今、各チームで何が起きているのか、些細なことでも構わないので共有する時間を設けています。あとは中長期的な企画のブラッシュアップ。今であれば大きな年末企画に向けて動きはじめているところです。

詳しくは、以下の記事をご参考ください。

編集者に求められる「総クリエイター化」3つのサポート

では、具体的にどのような要素が必要なのか? メルカリさんの例も踏まえつつ、今思い浮かぶところでこの3つが重要かなと思っています。

(1)自分ごと化

(2)言語化/構造化

(3)感覚化

1つ1つ見ていきます。

(1)自分ごと化

自分ごと化し、能動的に関与してもらう。スポット的な協力者ではなく一員として参画してもらう。

いわゆるオーナーシップを育むというか、「コンテンツをつくって欲しい」ではなく「コンテンツをつくりたい」という能動的なマインドに変えられるかがひとつのヒントかなと思います。

例えば、ライティングあるいは企画・構成のクレジットとして起案者の名前を前面に出し、「その人が動かした」と社内外に残す。編集者はその伴走者となる。みたいなところですかね。

(2)言語化/構造化

届けたい情報やメッセージはあるけれど、上手く言葉にできない。あるいは、断片的な言葉は思い浮かんでいるけれど、それをうまく構成できない、構造化できない、みたいな悩みはあるかと思います。

このあたりを編集者としてうまくサポートできると良いかと思います。

是非、↓の記事などもご参考いただければ幸いです。

(3)感覚化

企画や執筆などのコンテンツづくりを経験しても、実際に「読者に刺さったかどうか」「どのような変化をもたらしたのか」などを実感できないことには、次の行動に繋がりづらいものです。

編集時のフィードバックはもちろん、公開後も閲覧数やシェア数、シェア内容などを共有することで、感覚を身につけてもらうのも大切かなと思います。

おわりに

冒頭の言葉に戻りますが、このような経緯を踏まえ、全社からコンテンツが生まれる、“プラットフォーム”としての仕組みづくりが、今後のオウンドメディア編集者に求められるんじゃないかな〜と思った次第です。

これは、「編集」「ライティング」という個別的なスキルを否定するわけでも、また、自身のToDoを放棄するわけでもありません。その研鑽が必要なことに変わりないはずです。

しかし、それを個人の中にとどめておくのは非常にもったいないことです。集合知へと変えていくことでプラットフォームとしての最大化に繋がるんじゃないかなと考えています。

ひとつ例え話。高校の時同学年で2年連続合唱コンクールで優勝したクラスがあったんです。そのクラスの指揮者は歌もめちゃくちゃ上手いんですけど、何より指揮者として優れていたんですね。自分1人の力で歌をなんとかしようというわけではなく、とにかく練習の段階からクラスを見事に引っ張っていたのかなと。編集者も同じかもしれない。

てなわけで、自分としても今回整理したことを生かして、取り組んでいかねばと思っている次第です。

頑張るぞい!

画像出典:ぱくたそ(©すしぱく)

いつもお読みいただきありがとうございます! 笑顔で生きる糧になります😍 今後とも🍢ふじじゅん🍢をよろしくお願いします!