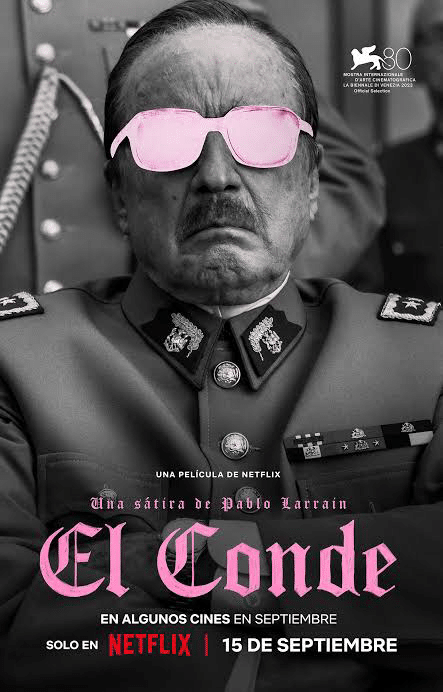

伯爵 | ピノチェトが生き返った上に実は吸血鬼だった!

伯爵

El Conde

2023年 / チリ / 110分

監督: パブロ・ラライン

文責= 1世

おすすめ度 ★★★☆☆

アウグスト・ピノチェトが現代に蘇った!

しかも吸血鬼だった!

個人的にここ最近チリ映画づいている気がする。この夏に巷を賑わしていたストップ・モーションアニメ『オオカミの家』もチリ映画だったし、そのちょっと前にこの作品の監督パブロ・ララインの過去作『NO』(2012)を見たりしていたりもした。

とはいえチリ映画やチリの歴史について詳しいかと言われれば例に違わず全くそんなことはない。

チリ人の映画監督で一番有名な人となるとアレハンドロ・ホドロフスキーとかになるんだろうか? 彼の自伝映画『リアリティのダンス』(2013)ではアジェンダ政権発足よりさらに前のファシズム時代のチリが描かれていた。

リアルタイムで名を知られているチリ人の監督となると『光のノスタルジア』(2010)などで知られるパトリシオ・グスマン(すみません!1作も見れてません!)か、この『伯爵』の監督であるパブロ・ララインということになるのではなかろうか。特にララインはハリウッドデビューもしてジョン・F・ケネディの妻ジャクリーン・ケネディを主役にすえた『ジャッキー / ファーストレディ最後の使命』(2016)、ダイアナ妃を描いた『スペンサー ダイアナの決意』(2021)などで批評的な評判も高い。

そんなラライン監督がNetflix出資のもと故国チリで撮ったのが冒頭にも書いたような突飛な設定の『伯爵』だ。

設定だけ聞くと『帰ってきたヒトラー』(2015)のような代物を想像するが、そういう代物でもない。

1973年から1990年までの17年間、独裁者としてチリに君臨していたピノチェト将軍だが実は元々吸血鬼で、フランス革命に居合わせてギロチンされたマリー・アントワネットの生首を家に持ち帰ったりしていた。そんな吸血鬼はやがて自分が王様になれる国を作ろうと思い立ち、チリに降り立ったというわけだ。

だが当のピノチェトは返り咲こうとしている訳ではなく、不老不死のくせに老いぼれて死にたがっている。かつてのような活力は最早なく、あえて血を飲むことを拒んでどんどんと老いが進んでいく。この映画はそんなピノチェトが隠居している郊外の農家へ子どもたちを招集して遺産の整理をさせるという話になっている。そこへエクソシストのシスターが介入してきて色々と起こったりする。

あえてジャンル分けをするならばコメディにはなるのだろうが、ストレートに笑えるようなタイプの映画でもない。ここで描かれているおじいちゃんヴァンパイアのゆるい日常には、明らかに政治的な比喩や社会的なメッセージが込められている、というのはわかる。だがチリ情勢に疎い我々にその意図を読み解くのはかなり厳しいものがある。

浅い知識を最大限使ってそれでも考えてみるならば「ピノチェトが生きている」というのは今のチリ社会の空気を反映している設定なのかもしれない。どうも昨今のチリでは(チリに限ったことではないが)極右的な思想が台頭し、ピノチェト時代のようなファシズムの気配が漂っているらしい。(この辺の事情は『オオカミの家』パンフレットに詳しい)

ピノチェトが生き延びているということは、チリという国が駆逐した(と思っていた)ファシズムは実は残っていて、再び復活するのではないかという危惧が込められているのではなかろうか。(『オオカミの家』と併映された短編ははっきりとそのような問題意識のもとで制作されていた)

そう考えれば老衰したピノチェトが生きる希望を取り戻すなんて話は全く笑えない。ピノチェトに発破をかけるまさかの人物は笑ってしまったが…

そしてピノチェトがチリへ渡った経緯を踏まえれば、吸血鬼たちは時代を跨いで存在し、その時代に最も適した形で現れる。ファシズム、つまり暴力による支配はどの時代にも存在し、駆逐したと思っている時ほど危険なのだ。

なんて意図が込められているんじゃないのかな、なんて思いながら、分かったような分からないような気持ちで見た作品ではあった。チリ情勢に疎い身だと読み解きに中々厳しいかもしれない…

とはいえ、それを差し置いて見ると、モノクロ映像の美しさは最近見た中でもトップレベルだ。デジタルカメラで撮られたモノクロとしてとんでもなく美しい。フィルムの良さもあるが、デジタルの良さも間違いなくある。

それだけでも見る価値あり。

特に空中浮遊シーンは息を呑むほど美しい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?