【素人短編小説】1985年、3月(再編集版)

1985年、3月(第1章)

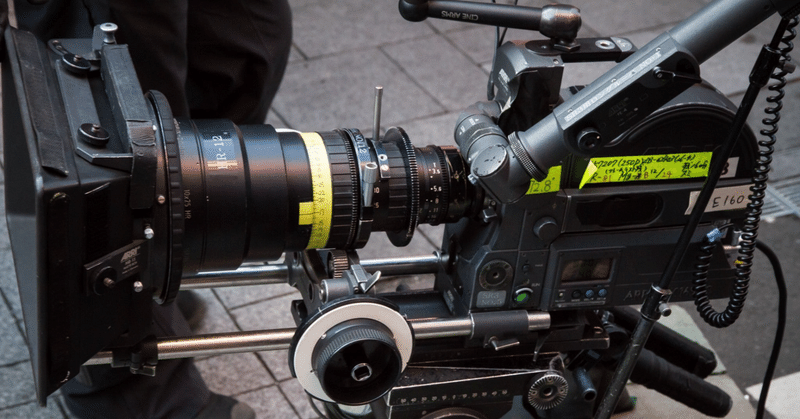

<クランクアップ>

「本番!」

キャメラのモーターが回る。

現場の空気がピンと張り詰める。

「よーい、はい」

カチンコの音。

俳優たちが演技をする。

「カット。OK」

肩で息をする。

3ヶ月に及んだ撮影は終わった。

プロデューサーのカワバタは監督である私の無理を聞いて、資金を調達したり奔走した。ぽっちゃり顔の好青年だったが、撮影期間中に8kg痩せた。

これから孤独な編集作業が始まる。

現像から戻ってきたフィルムを切って貼って1本の映画にする。

疲れ顔をしているスタッフ、キャストに向かって言った。

「やっぱり、映画をやる」

「えー、またやんの?」

そんな声が響いた。

「そうじゃなくて、プロになる。まずは日本一の助監督になる」

松竹大船撮影所と小津安二郎監督の終の棲家の中間にあった北鎌倉の部屋を引き払い、六本木の安アパートに移り住んだ。

さあ、これから映画人の仲間入りだ。

なんとか現場に潜り込んで、日本一の助監督になってやる。

<日本一の助監督になる>

六本木の安アパートは俳優座劇場の裏にあった。

家賃は3万円。風呂はなく、和式便所と台所が共同で設けられていた。部屋は4畳半。便利なところだった。

銭湯は赤坂のミカドの隣のお富湯か北青山の銭湯、または麻布十番温泉に行ったが、ほとんどは台所で身体を洗う生活だった。

なんの技術も知識もコネもない若者がいきなり撮影の現場に入れるほどこの世界は甘くない。そこで映画の学校に行くことにした。学校とは名ばかりで塾のようなところ。赤坂のサントリーホールの近くにあった。

この学校からは金子正次、川島透、TARAKOなどが出た。噂によれば大林宣彦の娘も一時期在籍したらしい。

ところが高い入学金を払って授業に出てみれば、「映画は教えられるものではない」とか「卒業式=失業式になるので、当校では卒業式はない」という。おまけに卒業生が作った作品を見たらまるで大学の映画サークルの作品よりひどい。これなら横浜の今村昌平の学校に行けばよかったと思ったが、後の祭り。もし横浜に行っていたら、ウッチャンナンチャンや出川哲朗などと同期だった。

早々に学校には行かなくなり、部屋にこもりシナリオを書いた。だが、技術がないため、筆が進まない。やがて書くことを諦め、天井を眺める生活が始まる。

<CFの世界を目指す>

シナリオが書けなくて焦っていた。

現場に出たい。そんな気持ちが強くなった。

しかし、当時はバブルの絶頂に向かっていたが、日本映画界は斜陽産業と言われていた。撮影所は自社での製作はやめていたし、当然人材育成のシステムは失われていた。ただ、にっかつ(日活)は一流大学から数名の助監督を正社員として雇用するという噂があった。

アルバイトでもいい。だが経験も知識も技術もない者に現場の門戸は狭かった。その頃は一流のプロの監督やスタッフもCFやポルノ映画、普及し始めていたアダルトビデオを撮っていた時代だ。

アパートの天井に節穴がいくつあるかわかるくらいに天井を見上げる生活は飽き飽きした。新聞を見ていたら、気になる広告が目に入った。

「CF愚連隊」

そのタイトルの文庫本はとても面白いらしい。書いたのはCFディレクター出身の喜多嶋隆。きたじまたかし と読むが、当時は きたじまりゅう とも呼ばれていた。

日本テレビの水曜ロードショーの枠でこの「CF愚連隊」の映画が放送されることになった。劇場公開ではなく、テレビ映画。

我が家の8インチの白黒テレビでその映画を見た。

翌日、六本木交差点の誠志堂で「CF愚連隊」の文庫本を買い、一気に読んだ。

「よし、CFの世界を目指そう」。

少しだけ生きる気力が湧いてきた。

<世の中甘くはなかった>

東北新社、電通映画社、TBS映画社、CMランド、太陽企画、サン・アド、原宿サン・アド、その他名前も覚えていないくらいCF制作会社はある。

撮影現場を経験したくてCFの世界に飛び込もうと思った。

コマーシャルフォト、CMNOWといった専門雑誌には制作会社の求人やスタジオアシスタントの求人が載っていた。

また、有料の求人情報誌フロムAにはクリエーター向けの求人ページもあった。

そこで見つけた会社に履歴書を送ったが、ほとんど梨の礫。たまに面接に呼ばれると、1人の採用に200人以上が詰めかけて事務所中に人が溢れている状態ということもあった。しかもライバルたちはみんな高学歴で中には日本大学芸術学部映画学科卒業、あるいは在学中という人も珍しくなかった。

数撃ちゃ当たると思っていたが、私が発射する弾は的に届く前に落ちて着弾しなかった。結局、CF業界は私の能力を必要としていないことがわかった。

「よし、アメリカに行こう。アメリカの映画大学でもう一度映画を学び、挑戦し直すぞ」と心に決めた。

そんなおり、六本木でアメリカンフットボールの試合のために来日していた南カリフォルニア大学の選手たちと出会う。えらくガタイがいい人たちでそばにいるだけで圧倒された。

南カリフォルニア大学映画学科といえば世界で一番の映画教育機関として知られている。

これから4年間、こんな連中を相手に勉強するのは怖いと思った。だが、それは杞憂に終わる。

<鬼平、半か丁>

南カリフォルニア大学の映画学科への留学を決めたのだが、よく考えると資金がない。おまけに学力もないし、英語力もない。

とりあえず情報収集から。まだインターネットがない時代。書籍や雑誌などから情報を得ようと神保町の三省堂書店に向かった。

留学関連の書籍はたくさんあった。立ち読みをしたところ、やはりいきなり南カリフォルニア大学は難しい。そこでこんな解決策を見つけた。

まず、ESLといわれる第二言語としての英語を教育する機関で勉強する。

次は2年制のコミュニティカレッジで学ぶ。ここは4年制の大学ほどハードではないらしい。そしていよいよ南カリフォルニア大学へ編入という流れだ。

完璧なプランは出来たが、資金はどうしよう。貧困生活を送っていたのでまとまったカネを作る必要がある。

「本当にやりたいんならアルバイトをしながらでも勉強できるはずだ」と人は言う。しかし皿洗いをしながら卒業できるほどアメリカの大学は甘くはない。

普通に働いていたら何年経ってもカネは出来ないだろう。無登録の海外先物取引の外務員になり歩合で稼ぐか、豊田商事のような悪徳商法の社員になるか。あぶない橋は渡りたくない。

そこでひらめいた。競馬で資金を作ろう。競馬はやったことはなかったが、それ以外に方法はないように思われた。文字通り半か丁に賭けるしかないと思ったのだ。

再び三省堂書店に行き、競馬の入門書を買った。本を抱え御茶ノ水駅まで歩く間、ひどく罪悪感をおぼえた。というのも「酒、たばこ、競輪、競艇、オートレース、パチンコ、麻雀、男遊びはやったことがない」と普段豪語しているからだ。

あれ? 競馬が抜けている。もし競馬に手を出してもこのポリシーには反しないことがわかった。

<ビギナーズラックに酔いしれる>

金曜日の午後になるとコンビニや駅の売店に競馬新聞が並ぶことは知っていた。

中央競馬は土曜日と日曜日に行われる。そこでアルバイトが休みの日曜日に生まれて初めて馬券を買うことにした。

新聞は名門のダービーニュースを買った。当時の看板予想家は伊藤友康。彼の入門書を買ったので流れでダービーニュースを選んだ。

当時は東京には10紙の競馬新聞が発行されていた。1部300円。景気は良い時期ではあったが、高いと思った。

予想の技術はないので、新聞の予想に乗ることにした。当時は1着馬を当てる単勝式、1着から3着までに入れば当たりとなる複勝式、1着と2着の枠を順不同で当てる連勝複式の3種類があった。シェアは連勝複式が圧倒的に多く、配当も高いので私もそうした。

伊藤友康の予想に乗るか、本紙予想に乗るか迷ったが、本紙予想の5通りの予想のうち、4つを選び金額に強弱をつけて買うことにした。

馬券は銀座場外馬券売場で買うことにした。六本木から銀座まで営団地下鉄に乗り、銀座で降りるといかにも競馬ファンらしい男たちがたくさんいたので後についていった。

今ではきれいになった場外馬券売場だが、その頃は血走った眼をした男たちがしのぎを削る鉄火場だった。勇気を出して入ってみる。買い方はわからないので前の人のようにレース番号、券種、買い目、金額を伝えたら馬券が買えた。大人になった瞬間だ。

煙が目にしみるのですぐに外に出て新宿へ向かった。

丸井の電器売場で競馬中継にチャンネルを合わせて観戦。

当たった? もしかして当たった? 何度も確認したが、ビギナーズラックで数千円の馬券が数万円になった。

競馬って簡単じゃん。これで南カリフォルニア大学の留学は見えてきた。

<必勝法を探し求めて>

ビギナーズラックは一度しかない。

翌週からは負け続けた。

でも、競馬に勝つ方法があると信じてその聖杯探しに躍起になった。

この努力を映画作りに生かしていればいいのに。

後楽園の場外馬券売場には山下書店という競馬の本がたくさん揃えている本屋があった。馬券が外れて傷ついた気持ちは必勝法の本を買うことで癒やされた。

そして次に土曜日日曜日、また大負けをして必勝法の本を買って帰宅するという繰り返しの日々を送った。

南カリフォルニア大学が目に見えて遠のいていく。

しかし、競馬というギャンブルに、そしてスポーツとしての競馬に魅せられた自分を認めざるを得なかった。競馬は生きがいだった。映画では得られない喜びをもたらしてくれた。

そんなとき、もう映画を諦めて競馬の世界で生きていこうと考えた。

ちょうど牧場で住み込みの仕事が見つかり、働くことになった。馬にも乗れて、勝ち馬の情報も得られるのではないかと思った。でも牧場の仕事は過酷だった。

ある日の夕方、騎乗訓練中に落馬事故を起こし意識を失った。結局そのまま東京に戻ることになった。収穫は馬に乗れるようになっただけだ。

ただ、牧場には映画に出演する馬を扱った人がいて、映画界のことを色々教えてもらった。

東京に戻ってからはまた馬券の日々。

月から金曜日は地方競馬。土日は中央競馬。

馬に乗れるようになってもパドックで勝ち馬を探し出すことなんて出来ない。

<宝くじが当たった>

後楽園の場外馬券売場で朝から夕方まで常駐して馬券を買っていたある日、昼ごはんに焼きそば大盛りを紅生姜を避けながら食べて、少し外に出たら宝くじのボックスがあった。

よし、運試しだ。

そう思ってスクラッチ宝くじを10枚買った。

1枚1枚削りすすめると、なんと10万円が当たった。

震えた。今日はもう帰ろう。

翌週、新宿の第一勧業銀行の2階の個室で払い戻しを受ける。口の中が乾いていることがわかる。10,000円札を10枚受け取るとすぐに帰宅した。

久しぶりに見るまとまったカネだ。

運が向いてきた。そんな気がした。本当に気がしただけで悪銭身につかずということわざを身を持って知ることとなる。

あの10万円があったら1本の映画が作れた。悔やんでも悔やみきれない。

でも、すでにギャンブル中毒になっていたので競馬をやめることは出来なかった。

どん底の生活を送り、季節は秋から冬へと変わろうとしていた。

月賦でピーコートを買い寒くなるであろう冬へと備えをした。

そんなとき、「アマチュア時代最後の作品」を一緒に作ったヒキジが情報を持ってきた。サンフランシスコの美術大学が1年間映画製作のワークショップを行うらしい。そしてアジアから3人の若者に奨学金を与えるというのだ。

千載一遇のチャンス。競馬をやめてなんとかサンフランシスコへ行かなければならない。でも、そのためには超えるべき巨大な壁が待ち構えていた。

<雨の中の疾走>

「海外で一人暮らしが出来たらきっと自信がつくだろうね」

「うん、そう思う」

六本木交差点の誠志堂から三菱銀行へ行く横断歩道を渡りながらヒキジがそう言った。その言葉に賛同した。

サンフランシスコの美術大学の全額給付奨学金付き映画製作のワークショップの募集要項は国立大学の夜学を卒業したカワバタが訳してくれた。彼も「アマチュア時代最後の作品」として私が監督した作品にプロデューサーとして参加してくれた。

募集要項はこんな感じだ。

1.学力テストは行わない。

2.現状での英語力不問(ただし入学前に半年間のESL課程を義務付ける)

3.募集人員はアジア圏では3人。

4.審査方法は10分以内のショートフィルムの提出。

5.そのフォーマットは35mmまたは16mmフィルムで撮影した映画で分野は問わない。

6.英語の字幕を入れる。

私とヒキジ、カワバタの3人で4畳半の部屋で作戦会議を行う。

最大の問題はショートフィルムの制作費だ。

これは3人で協力してなんとか10万円かき集めることが出来た。

映画学校の先輩のサダやんが協力してくれることになった。彼はキャメラマン志望だ。

機材は学校から16mmのアリフレックスキャメラを借りてきた。

フィルムは100フィートの白黒を買うのがやっとだった。

100フィートのフィルムは通常のスピードでは3分の撮影ができる。

一発勝負に賭けることにした。

3分ならシナリオは書かないほうがいい。いきなりコンテを描いた。

絵心がないので言葉で描くコンテ。

「九十九里の海岸を馬に乗って疾走する若い女性」

「馬と併走するキャメラ」

「ギャロップで駆け抜ける馬」

「ストップモーション」

「タイトル、カットイン」

以上。

未来へ疾走する自分の姿を重ねた自分自身のCF。

本番当日。

九十九里の乗馬クラブで7歳の黒鹿毛の牝馬を借りた。自前の調教用の鞍をつける。牧場勤務時代に買わされたものだ。

脚を上げてもらい、馬にまたがる。鐙の長さを調整する。

乗馬クラブから一番遠いところまで速歩で移動。もし落馬して放馬しても馬は自分自身で厩舎に戻れるようにと考えた。

スタート地点には、ジムニーに乗ったヒキジと助手席にはキャメラマンのサダやん、そして今回もプロデューサーを務めてくれることになったカワバタが待機していた。

天候が怪しくなる。雨が降る前に撮り終えよう。

一度だけテストを行う。

再度馬装点検をして、馬をゆっくり走らせる。速歩から駈歩へ。そしてギャロップで走る。

サダやんに「どう、うまくいきそう?」と聞くと大阪弁で「このサダやん様にまかしとき」と言った。

スタート地点に戻り、一旦下馬をしてサダやんに耳打ちをする。

「3倍のハイスピードで撮って」。

つまり、三分の一のスローモーションということになる。

約50秒の一本勝負。

雨が降ってきた。

急ごう。

馬上に戻り、「いくよ、いい?」と声を掛けた。

全員が親指を立てて合図をする。

駈歩発進。

馬がスピードを上げる。

脚で促し、ギャロップで走る。

腰を浮かして競走姿勢になる。

スローモーションの効果を活かすためにトップスピードまでは持っていかない。時速40kmくらい。

ジムニーの方を向き、「本番、用意、はい!」と叫ぶ。

アリフレックスのモーターが勢いよく回る音が馬上まで聞こえてくる。

雨がひどくなる。

ゴーグルに雨粒が当たり、前が見えない。

走りながらゴーグルを捨てる。

映画を好きになった中学2年の頃から競馬に負け続けた最近のことまでが走馬灯のように蘇る。でも今はそんな事を考えている暇はない。

手綱をしごき、さらに歩度をすすめる。雨を右手で拭い、馬を追う。

私の前にはサンフランシスコしか見えなかった。

「きっとモノにしてみせる」

遠くで雷鳴が聞こえた。

1985年、3月(第2章)

<初めてのティラミス>

長い滑走の後、ボーイング747は意を決したように浮かび上がり、急角度で上昇する。

シンガポールから成田を経由してロサンゼルスに向かうシンガポール航空12便。

生まれて初めてのヒコーキ。

左舷窓側に席を取った。

眼下には九十九里の海岸が見える。

6年前、ここで映画を撮った。

サンフランシスコの美術大学の映画制作ワークショップの奨学金を賭けて。

3名に奨学金が与えられるが、韓国人の青年2人とタイ人の女性に奨学金が与えられ、私は4番目だった。

奨学金はもらえなかったが、自費で入学するなら学生ビザと学生寮を手配するので1万ドルをバンク・オブ・アメリカの口座に送金するようにと送られてきたエアメールには書いてあった。

1万ドルといえば約130万円。そんなカネは用意できなかったので諦めた。

代わりに、カネを稼いで今度こそは本気で留学することにした。

競馬をやっていたらいつまで経ってもカネは貯まらない。

そこで馬券が買えない環境に身を置くことにした。

日本中央競馬会の子会社の中央競馬ピーアール・センターに勤める友人の紹介で日本全国の競馬場の場内で放映する実況映像や判定写真をほぼ独占的に扱う山下シネマに就職した。

競馬法で競馬開催に関わる者は勝馬投票券の購入を禁じられている。競馬をやめる絶好の職場だ。

土日は開催される競馬場の副調整室に詰めて進行を手伝い、週日は茨城県の美浦にあるトレーニングセンターなどに取材キャメラのチームに同行してアシスタントとして働いた。

競馬が好きな人間にはたまらない職場だ。おまけに映像制作の勉強にもなる。たまにベータカムのキャメラを担がせてもらったが、重かった。

こうして300万円を貯めて単身アメリカに乗り込むことになった。

まだ留学先を見つけていないのでとりあえずB-1/B-2という観光、商用のビザを取った。現地で学生ビザに切り替えるつもりだ。

英語は神保町の三省堂書店で中学1年から3年のニューホライズンの教科書と教科書ガイド、そして本文を録音しているカセットテープを買って地道に暗唱を繰り返した。おかげで英検3級程度の英語力は身についた。

航空券はエイビーロードという分厚い旅行情報誌を見て安い航空券を扱っている業者を探し、シンガポール航空のロサンゼルス経由サンフランシスコ行のオープンチケットを10万円で買った。

シンガポール航空はサービスの良さと安全性に定評があった。

機内に乗り込むときに、機体をポンポンと2度叩いて安全な飛行を願った。乗馬で馬を褒めるために首筋を軽く叩いて愛撫することと同じ意味だ。

初めてのヒコーキは緊張する。

私の隣は空席でその隣はアメリカ人のガタイのいい男性が座った。

どこに内蔵が入っているのかと思うくらいに細いスチュワーデスが民族衣装のような制服で客席の案内をしていた。

そして離陸。九十九里を見て、立派な映画監督として戻って来ることを心に誓った。

水平飛行に移ると機内食のサービスが始まる。

メインのステーキに茶そば、チーズとクラッカー、デザートのティラミスがワンプレートに載っていた。機内食のプレートは想像より小さかった。

隣を見るとアメリカ人男性は茶そばの食べ方に苦労していた。勝った。そう思った。しかし、チーズとクラッカーを一気に食べた私と違い、彼は優雅にそれを楽しみ敗北感を覚えた。

ティラミスは流行っていたが、流行には疎い私はこれが初めてのティラミスだった。

約9時間の飛行の後、眼下には赤茶けた大地が見えてきた。これがアメリカか。とうとうやってきた。その後、サンフランシスコ上空にさしかかるとロサンゼルスまでは気流が悪くてかなり揺れた。

揺れが収まり、ロサンゼルスの大都会が見えた。アメリカってこんなに大きいのか。ビビった。そして着陸。

私のアメリカ生活の1日目が始まった。

<何もかも怖かった>

ロサンゼルス国際空港(LAX)の入国審査場に入ったとき、甘ったるい香りがした。柔軟剤のダウニーのような。それがアメリカの第一印象。

入国審査が終わるまで長いときは2時間かかることを地球の歩き方を読んで知っていた。幸い、1時間くらいで入国審査を受けることになる。

馬券が買えない環境に入って6年間、ひたすら英語は中学の教科書の暗唱で身につけたつもりだが、実戦は初めてだ。

管理管にパスポートと入国カードを差し出すと

「観光ですか」と日本語で無愛想に聞いてきた。

「Yes」何故か英語で答える。下手に勉強しに来たと言えばなぜ学生ビザではないと聞かれるのでとりあえず観光目的にした。

「どこに泊まりますか?」

「Hilton Hotel」これも嘘で、地球の歩き方にとりあえずヒルトンホテルと言っておけば間違いないと書いてあった。

あっさりとスタンプが押されて、「Next!」という声が響いた。

スタンプを見ると、半年先までの滞在が許可されていた。この間に学生ビザに切り替えるか、滞在期間の延長申請するつもりだ。

さて、入国したものの、どうしたらいいのかわからない。たぶん、今いるのは国際線のターミナルで、サンフランシスコ国際空港(SFO)に向かう国内線のUSAirは別のターミナルにあるようだ。歩いていくのか? 外に出てみたらシャトルバスが見えた。ターミナル間を連絡するバスだと思って乗り込む。違ったら振り出しに戻ればいい。

無事にUSAirの発着するターミナルに到着。

「やればできるじゃん」と小さな成功体験を味わう。

USAirのカウンターに航空券を差し出すと、高齢の男性が1本早い便に乗れるがそうするかと聞いてきたので、お願いした。

のどが渇いた。灼熱のロサンゼルス。エアコンは効いているが、空気は乾燥している。あいにくドル札は100ドル紙幣が数枚と旅行小切手しかない。こんなことなら小額の紙幣にしてくればよかった。

水を飲もうかと思ったが、旅先での生水は飲んではいけないという祖母の遺言を守った。どのみち、ヒコーキに乗れば飲み物くらい出てくるだろう。

LAXとSFO間は東京と大阪のようなイメージで頻繁に各社の路線が就航している。いわゆるシャトル路線だ。それでも1時間くらい待ってようやくボーイング737の機内に入る。

水平飛行に移ると飲物のサービスが始まる。ダイエットコークを頼み、乾いた喉を潤す。

約1時間後、SFOに着陸する。うす曇り。

荷物を受け取って、公衆電話から週貸しのアパートに電話をして部屋を取る。

今は空港からダウンタウンまではバートと呼ばれる電車で行けるが、当時はタクシー、空港バス、乗り合いのバン、路線バスのサムトランスくらいしかなかった。この中で乗り合いのバンを選び、乗車。運賃は18ドル。

アパートの前に到着して100ドル札を渡すと嫌そうな顔をした。この国では高額の紙幣は偽造の疑いがあるため受け取りたくないらしいが、それを知るのはもっと後のこと。82ドルの釣りをもらい、2ドルをチップとして渡してアパートのドアを開けた。

週に85ドルの部屋があるというのでそこを借りることにした。当面の部屋代として4週分、そして鍵の保証金を支払い部屋に入る。古いがまあ屋根があるだけマシだろう。

外に食事に行こうかと思ったが、急に怖くなった。ここまで未体験のことを乗り越えたのに。新しい生活が始まるというのに。なぜかとても怖くて何も出来なかった。

ベッドに入って気がついたら20時間くらい寝ていた。また寝て、深夜に起きると外はサイレンの音が頻繁に聞こえた。

この街でやっていけるのか? 今なら逃げて帰ることもできる。

そう考えている間に夜が明けた。

<1か月のお試し期間>

夜が明けた。

思い切って着替えて、アパートから出てみた。

まだ人気の少ない街。

想像より汚かった。それもそのはず。ここはテンダーロイン地区といって、市内で最も治安の悪いところだった。凶悪犯罪もこの地区でよく発生していた。それを知ったのは帰国してからだった。知らぬが仏。

夏なので半袖を着ていたが、サンフランシスコは夏でも寒い。

文豪は『私が過ごした最も寒い冬はある年のサンフランシスコの夏だった』と言う名言を残していた。

部屋に戻り、青山学院大学の横で買ったBOAT HOUSEのトレーナー、今でいうスウェットシャツを着た。

これは1985年に映画を作ったときにスタッフ全員でお揃いのシャツを着た。長蛇の列に並んでようやく買えた6年前を昨日のように思い出す。

私はIVY少女だったし、成長した後もトラッドを好んで着ている。

まずは市内の中心地を目指して歩くことにした。

すると、有名なケーブルカーが鐘を鳴らして元気に走っているのが見えた。

なんだか、心が軽くなる。

近くにケーブルカーのターンテーブルがある。そこでしばらく転車の様子を観察する。そういえば空腹だ。マクドナルドを見つけたので、朝食にする。アメリカ最初の食事がマクドナルドとはちょっと残念だが仕方がない。

事前に地球の歩き方でケーブルカーの乗り方を調べていたので、近くの自動券売機でチケットを買う。日中は観光客で賑わうこの乗り物も、この時間は人が少なかった。

急な丘を登って降りて、海が見えてきた。ここが終点だ。

海辺まで歩いていくと、観光名所のゴールデンゲートブリッジやアルカトラズ島が見えた。

海を見ながら考えた。まずは1か月をお試し期間として、目的を決めずにこの街と付き合ってみよう。それで相性が悪いなら帰国するか他の街へ転戦しよう。そう考えた。

75セントで買ったコーヒーがやたらと薄かった。

<人生の夏休み>

サンフランシスコにやって来たのが1991年6月の終わり。

7月いっぱいは夏休みのつもりで計画もなくこの街で過ごし、アメリカという異国に慣れようと思った。

小さな街なので公共交通機関でほぼ全て行くことができる。

まず書店に行き、「OFFICIAL SAN FRANCISCO STREET & TRANSIT MAP」という地図を買った。3ドルくらいだったと思う。

そして、ファストパスという1か月間有効の定期券のようなものを20ドルで買った。これでケーブルカー、路線バス、路面電車、BARTと呼ばれる高速鉄道に乗ることができる。

街中で配布されているフリーペーパーをもらってきて映画のスケジュールを探して映画を観まくった。

競馬にも出かけた。今はもうないが、シリコンバレーの中心地であるサンノゼに行く途中にベイメドウズ競馬場という大井競馬場に似た競馬場によく出かけた。

競馬に行くときは昼過ぎに酒屋まで行きデイリーレーシングフォームという競馬新聞を買って事前に予想を立てて行くが、日本にいたときと同じように当たらない。

出会いもあった。政治家の息子というハンサムな青年と数日間遊んだ。彼はグレイハウンドバスでニューヨークから移動してきた経験を話してくれた。そしてアメリカでの遊び方を教えてくれた。

シアトルから来たヒロはカイロプラクティックを学ぶ学生だ。一緒に独立記念日の花火を見に行った。

同じアパートに住むフィリピン系のアメリカ人、ホセは美味しい日本料理屋に連れて行ってやるといい、日本にもある「村さ来」に連れて行かれて勘定は全部払わされた。

日本人の三人娘、アキコたちとは馬があった。夜遅くまでアパートの部屋でどうでもいい話で盛り上がった。彼女たちがニューヨークに移動する前夜はKFCとタコベルで遅くまで話し込んだ。

コインランドリーの管理人の中国人の女性は洗濯を待ちながら勉強していたら机を貸してくれた。それが縁で色々話をするようになった。

彼女は「サンフランシスコは好きか?」と聞いてきたので「No」と答えた。すると悲しい顔になった。私は「I love San Francisco.」と答えるととてもチャーミングな笑顔でハグしてくれた。

こうして1か月はあっという間に過ぎていった。

街にもどうやら馴染み、市内の主要なところは地図がなくても行けるようになった。

行きつけのレストランもできた。近所にある中華料理店か、街の中心地に近いところにある「東京苑」という韓国系の夫婦が経営するレストランにはお世話になった。

もちろん、大好きなハンバーガーやピザはいろいろな店の味を楽しんだ。

だが、ある土曜日にとてもつらい経験をすることになる。

<涙の土曜日>

海が見たいと思ったのは7月の終わりの土曜日だった。

サンフランシスコは三方を海に囲まれている。

湾岸エリアの穏やかな海はよく見に行ったが、太平洋を、夏の太平洋を見たいという欲求を叶えるため、ミュニ・メトロ(Muni Metro)というライトレールのLラインに乗って終点の動物園を目指す。

このミュニ・メトロはダウンタウンは地下を走っているが、郊外に出ると路面を走行する。

ケーブルカーのターンテーブルがあるパウエル駅から乗車するときはよく晴れていたが、地上に出ると段々と雲が濃くなった。サンフランシスコは天気が変わりやすい。

終点の動物園で降りると、夏なのにとても寒く感じた。この街で暮らしてもう何日も経つ。全天候に備える服装をする用意は出来ていた。

少し歩いてビーチに出る。太平洋からは冷たい風が容赦なく吹いてくる。

靴の中には細かい砂が入り、不快感が増す。まるで冬の日本海に来ているようだった。

街を出るときには晴れやかだった気持ちが今はこの空と海のような感じで、ネガティブなものになっていた。

急にさみしくなった。志を抱いて海を渡ってきたが、一時の出会いの友達以外は出会いはなく、一生懸命に勉強してきた英語も上達しない。

長居は無用だ。街へ戻ろう。アパートの部屋の隅で体育座りで黄昏れよう。そう思って再びミュニ・メトロに乗った。

流れる車窓。少し涙が出てきた。

電車がパウエル駅に着いた。

こんなときは甘いものが欲しい。

まず、駅前のウールワースというショッピングセンターの1階でスライスしたペパロニピザを買った。のちにお気に入りのピザ屋を見つけるが、このときはここのピザが一番好きだった。

外のコーヒースタンドで85セントのコーヒーを買ってバンク・オブ・アメリカの前で座って食べた。沁みた。

当初予定していた無計画の1か月間も終わりに近づいていた。

日本に帰るか? 別の街に行くか? それとも学校に行くか?

心はもう決まっていた。英語学校に行こう。そうすれば英語も上達するし、友達もできる。

早速、38番系統のバスに乗ってジャパンタウンまで行き、日本語のフリーペーパーを入手して英語学校を探すことにした。

<詐欺被害未遂事件>

ジャパンタウンは街の東西を走るゲイリーストリートを西に走り、ヴァンネスアベニューを過ぎたあたりにある。ここへは38番系統の2両連結のバスに乗っていくのが便利だ。

この日本人街はLAのリトル・トウキョウ程は大きくはないが、紀伊國屋書店やシネマコンプレックス、日系のスーパーがある。

在米の日系人や日本人に向けられた新聞やフリーペーパーもあり、それらを入手した。英語学校の情報を知るためだ。

いくつか候補が見つかった。本当はUCバークレーのESL課程に行きたかった。日本で大学に行っていないのでせめてキャンパスライフを楽しんでみたかった。しかし学費が高いので断念して、手頃な授業料でかつ、学生ビザを発給してもらえる学校に絞った。

それはダウンタウンのビルのワンフロワーにあった。

訪ねてみると、日本人のマネージャーが親切に出迎えてくれた。

授業を体験し、入学を決めた。コースはまず6か月のエレメンタリーコースを取ることにした。

ビザも更新して、在サンフランシスコ日本国総領事館に現住所登録をして新学期を待った。

その間に、6年前に全額給付の奨学金で映画制作ワークショップの受講が出来る権利をくれる美術大学に見学に行ってみようと思った。

この奨学金はアジアの若者に10分以内のショートフィルムを提出させて、上位3名に無料で映画制作を教えるという企画だった。私は4番目の成績で奨学金は得ることができなかったが、1万ドルを振り込めば自費参加が認められた。

私が作った作品がアジアで4番目の評価を受けたことでうれしかったが、やはり全額給付で学びたかった。

その美術大学は街の西、ゴールデン・ゲート・パークの近くにあるらしかった。31番系統のトロリーバスに乗り出かけていった。しかし、その住所には大学らしきものはなくて「トラベロッジ」というモーテルしかなかった。

フロントで聞いてみたら、マネージャー風の女性が「あんたも騙されたのか?」と言ってきた。奨学金なんて最初から嘘で全員がアジアで4番目になり、1万ドルを振り込ませる詐欺だった。

幸い、私はその時130万円のカネがなかったので被害に合わなかったが、被害者の会が設立されるくらいに大規模な詐欺だったらしい。

今だったらインターネットで調べられるが、当時はそんな術もなく、信じて送金した人たちは泣き寝入りしたそうだ。

私はどうやら運が良かったらしい。

再び31番系統のトロリーバスに乗りアパートに帰り、英語学校に通う準備を始めた。

<英語学校地獄の特訓>

英語学校が始まった。

集まったのは12人。主にアジア人。

韓国人、中国人、タイ人、日本人、ウクライナ人、そしてメキシコ人。

そのなかでウクライナから来たアンナは金髪で背が高くて美人で男の子たちに人気があったが、彼女は私と同じレズビアンなので自然と仲良くなった。

この学校ではまず英語の発音を徹底的に鍛える。

オリエンテーションのときに聞いたが、ネイティブスピーカーと同じ発音をする必要はないが、ネイティブスピーカーに伝わる発音はしなければ英語はしゃべれない。

発音の基本は口や唇の形ではなく、喉を開いて、喉から発声するということだった。日本人は口先で発音するのでネイティブスピーカーにとっては聞き取りにくいらしい。

中国人は母語にたくさんの音があるので、発音をマスターするのは早かった。一方、日本人は5つの母音で発音する。つまり、日本語にない音を発音しなければならないのでなかなか上達しない。とても苦労した。

3か月、みっちり訓練を受けたところ、買い物に行ったときに相手から聞き返されることが極端に減った。また、相手の喋っている英語が言葉として理解できるようになった。こういう現象を私達は「耳が開けた」と表現した。

発音の訓練が終わると、次は文法だ。

聞いた話だが、各国でモルモン教の宣教師が布教活動をしているが、彼らは2か月間、ひたすら文法を学ぶらしい。だからその国に着任当初は全く喋れないが、すぐに上達する。彼らの存在は迷惑だが、このような努力をして外国で信者を獲得しているということは外国語を学ぶ上で参考になる。

文法を学ぶようになり、ようやく英語学校らしくなってきた。教師は英語で説明して、生徒も英語で返答する。母国語で答えることや沈黙は許されない。

この訓練を通して、英語の仕組みを知るとともに、英語を聞く力、話す力が身についた。

入学して9か月経った時点で試験が行われ、成績の良い生徒は四年制の大学に進学できる権利を得た。やはり、ここでも中国人が強かった。次は韓国人。私もがんばったが、私の英語力では二年制のコミュニティカレッジが精一杯だった。

もう少しこの学校で英語を磨くことも考えたが、英語を学ぶためにアメリカに来たわけではない。映画を学ぶためだ。

そこで、英語学校を卒業して、映画を学べるコミュニティカレッジを探すことにした。

<サマースクールで映画を学ぶ>

英語学校を卒業して映画を学べるコミュニティカレッジを探すことにした。

2年間学ぶには資金が足りない。それならば、サマースクールで学ぼうと思った。

サマースクールとは通常の学期中に単位を修得出来なかった学生が単位を補充するために学んだり、その学校のお試しとして学ぶことが多い。

英語学校の同級生の朴(パク)くんも映画監督志望だったので、彼が進学するコミュニティカレッジに映画を学べるサマースクールがないか調べてもらった。

運良く、「映画制作実践コース」という講座があったので、申し込んだ。

日本を出るときに300万円持ってきたが、これまでの生活費や家賃、英語学校の学費を払ったので残りは180万円。ここからサマースクールの学費を出せばかなり財政的に厳しくなるので、テンダーロイン地区の週貸しのアパートを引き払い、英語学校の同級生のアンナの家に居候することにした。

彼女の家は裕福なので、家賃が高いサンフランシスコでもかなり広いアパートに暮らしていた。

私達はともにレズビアンなので、ルームシェアというよりもどちらかと言えば同棲に近かった。甘い生活だった。

サマースクールが始まった。

学生は128人。これを10チームに分けて、同じシナリオで1本の映画を作り、互いに批評し合うというやり方で実践的に映画を学ぶ事ができる。

1チームに3人の指導教員が付くが、みなハリウッドで活躍しているプロたちだ。

私のチームはアジア人が中心だった。朴くんも同じチームになり心強かった。

配られたシナリオを見て、役割を決める。朴くんは監督に立候補して当選した。

私は助監督兼撮影助手をやることになった。

余談だが、監督を務めた朴くんはこのコミュニティカレッジを卒業したあと、南カリフォルニア大学(USC)の映画学科に編入して、卒業後は韓国でNo.1の監督になり、21世紀には韓国で制作した映画で初めてアメリカのアカデミー賞を取る作品にプロデューサーとして参加することになるが、このときはまだ誰も知らない。

さて、シナリオは短編のドラマだった。

俳優はこの学校の正規の演劇学科の学生が協力してくれる。彼らにとってもこの作品が卒業制作のようなもので、出来上がったフィルムを持ってオーディションに行き、スターになった人もいた。

機材も日本の映画学校のように8mmや16mmのキャメラではなく、35mmのキャメラを使い、フィルムはカラーだった。

いよいよ講座が始まり、この日から2か月間、鬼のようなスケジュールで映画に取り組み、疲れ果てて家に帰ればアンナはもう寝ていて愛し合う時間は取れなかった。

<暁に死す>

撮影現場の様子は日本とは大きく違う。

といっても、ここは学生の実習の現場。

10人で回すので、一人で複数の役割をこなすことになる。

私に与えられた役割は助監督兼撮影助手。本来4人の助監督が付くのが一般的だが、私がチーフ助監督でその下はいない。

セットの準備ができたら、私が掛け声をかける。

わかりやすいように日本語で書く。

「お静かに願います」

「録音開始」。すると録音技師が「回った」と叫ぶ。

続いて、「キャメラ回してください」。キャメラマンが「回った」と答える。

私がカチンコを持ってキャメラに正対してシーンナンバー、カットナンバー、テイクナンバーを言い、カチンコを叩く。

監督の朴くんが頃合いを見て、俳優に「アクション」と言って、芝居が始まる。

日本だとこんな悠長なことはやってられない。大抵は助監督が俳優の目の前でカチンコを叩き、すぐにフレームアウト。1コマ打ちとか3コマ打ちが出来る助監督が優秀とされた。

こうしてたくさんのシーンを撮って、学内の現像所に出して、それが上がってきたらラッシュを見て解散。ただ、朴くんだけは次の日のカット割りや演出プランを考えて学校に泊まり込みだった。

撮影も順調に進み、映画音楽、日本風に言えば「劇伴」を入れることになった。学内のジャズ学科の優秀なピアニストをスカウトして、映画にふさわしい劇伴を入れることが出来た。

作品は高い評価を得たが、これは朴くんの才能によるところが多い。私はどちらかと言えば現場では足を引っ張ってばかりで、やはり映画を作る才能がないことを痛感した。

やっと2か月のサマースクールが終わり、朴くんはそのままコミュニティカレッジを奨学金を得て入学しその後は南カリフォルニア大学に進んだ。他の仲間達も映画学校や映画産業に進んだり、ビデオジャーナリストになったりと映像と関わりのある道へ進んだ。

私はまずはアンナとの時間を大切にしたいと思ったし、所持金も底をつき始めていたので、アンナとともに朝から夜までベッドで愛し合った。

そんなアンナもウクライナでジャーナリスト学の学位を得ていたので、アメリカの就労ビザを取得して、新聞社で働き始めることになった。

お祝いの外食をして、酔っ払ったアンナはタクシーを止めるために道に出て、無灯火のバイクにはねられた。道には鮮血が流れていた。

下戸の私がタクシーを止めれば…。そんな後悔が頭を駆け巡る。

すぐに病院に運ばれたが、頭部を激しく打っていたので、意識が戻らなかった。懸命な治療の甲斐もなく、太陽が東から登る頃、アンナは23歳の生涯を閉じた。

<恋人を失って自暴自棄になる>

死んだアンナはウクライナ人にしては珍しくローマカトリックを信仰していた。よく二人でミサに通った。私は洗礼を受けていなかったので、司祭から祝福を受けるだけだが、洗礼を受けているアンナはミサの最中に司祭からウエハースのような物をもらって食べていた。

ウクライナの首都キエフに住むアンナの両親はすぐに訪米してくれた。

私たちが住んでいたアパートに着くと、二人は私をきつく抱きしめてくれた。

彼らとは何度か電話で話をしたことがあった。私のことを恋人と紹介してくれていた。

葬儀はサンフランシスコの教会で行われた。

遺体は航空便でキエフまで送り、埋葬するという。

すべてがあっという間に終わった。

アンナの父親がアパートの解約を行い、私は恋人と住む家を失った。

「困ったことがあったらいつでも電話してね」母親はそう言って私に電話番号が書かれた紙切れを渡してくれた。

アンナの両親が帰ったら、それまでがまんしていた涙が止まらなかった。

パウエル駅の近くでホームレスとともに夜を明かし、朝まで泣いていた。

朝になったが何もする気が起きない。

日本に帰ろう。こんなつらい思いをするんだったら、アメリカなんかに来なければよかった。本気でそう思った。

街はクリスマスの装いをしていた。

1992年が終わろうとしていた。

<涙の帰国>

英語学校の仲間たち、サマースクールで学んだ仲間たちが励ましてくれた。

でも彼女はもう帰ってこない。

彼女との思い出が詰まったこの街で暮らすのはつらすぎた。

日本に帰ろう。

といっても、入国時に持っていた帰国便オープンのチケットは期限が切れていた。念のためにシンガポール航空のオフィスに行って交渉するが、帰ってくる返事は正規の片道チケットを買えということのみ。それがとても高い。

所持金は30万円。

仕方がないので、規約違反だが格安の往復チケットを旅行代理店で買った。本来、復路を使わないとペナルティがあるが仕方がない。

500ドルでノースウエスト航空の直行便を取った。

みんなが見送りに来てくれた。

チェックインを済ませて、出国ゲートへ。

結局、一人前の映画監督になるという夢は叶わずの帰国だった。それも傷心の。

眼下に見えるサンフランシスコの街に別れを告げて、ひたすら寝た。

「お客様」。

その声で目覚めたのは着陸態勢に入った頃だ。

機内食も食べずに寝ていた。夢にはアンナが出てきた。

毛布が濡れていた。

入国して、パスポートと帰国便のチケットをゴミ箱に捨てて、成田エクスプレスのチケットを買い、新宿へ向かう。

六本木のアパートは出国時に引き払っていたので、新しい家を探す必要があった。でも、今日はとにかく寝たい。

時刻表の最後のページに広告が掲載されていたビジネスホテルに泊まった。

明日は家を探そう。

アンナは死んだけど、私は現実を生きていかないといけない。

1985年、3月(第3章)

<恋人の死を乗り越えて>

1992年12月。

サンフランシスコでの映画修行を切り上げて帰国した。

本当はもっと長く滞在して、アメリカで映画の仕事に就くのが夢だったが、高卒の私には就労ビザが降りなかったし、何より恋人の死で打ちのめされて逃げるように帰国した。

帰国当日は新宿のビジネスホテルに泊まった。

何も食べずにひたすら眠った。

翌日、小田急線に乗り、狛江という小さな街に行った。

ここはかつて叔父夫婦が住んでいたので少しは土地勘がある。

23区から離れているので家賃が安いと踏んだ。

案の定、2.7万円でマンションが借りられた。

世田谷通り沿いのその建物は3階建で、トイレは共同で風呂はなかった。

何も食べないので日々痩せていった。

それを心配した友達が成城学園前にある精神科に連れて行った。

うつ病と診断された。

クリニックのソーシャルワーカーが生活保護を受けることを勧めてくれた。そして手続きに同行してくれた。

うつ病の闘病は3年以上に及んだ。

毎週精神科に通い、薬を飲むことでなんとか普通の生活を取り戻そうとしていた。

1995年、そろそろ仕事をしたいと思った。

書店で求人情報誌を買ってくると、DTPオペレーターという職種が見つかった。どうやらコンピューターで印刷物を作る仕事のようで興味が湧いた。

ただ、コンピューターの経験はないし、印刷の知識もない。

何社かに電話をしたところ、未経験者可能という会社が見つかった。板橋区の大山金井町という遠いところだったが、そこに潜り込んだ。

未経験なので覚えることは山ほどある。

印刷の知識、コンピューターの操作、接客、顧客管理。

でも、なぜかこの仕事が向いているような感じがしてスポンジのように知識を吸収していった。社外の有料・無料のセミナーにも積極的に参加した。

だが、社内のヒエラルキーの中では私は最底辺のDTPオペレーター。上に行くには、大卒の資格とそれにふさわしい学力が必要だった。

大学に行こう。18歳で進学は出来なかったが、38歳の今なら何とかなる。

そして2002年に産業能率大学の通信教育課程に入学して、働きながら学ぶ日々が始まった。

<勉強漬けの毎日>

私が入学した産業能率大学はユニークな学び方が出来るということで社会人に人気があった。

通常は自宅学習をしてレポートを提出し、合格したら科目修得試験を受けてそれも合格すれば2単位修得できる。

これの代わりに土日に開催されるスクーリングに2日間通って日曜日の夕方に試験を受けて合格すれば2単位。

4単位の科目はレポートと試験にスクーリングで合わせて単位修得となる。

ユニークなのは、1部や2部の授業を1学期15コマ受講して試験を受けても単位として認められる。通信制だと社会人中心になるが、1部の授業は若い人が大多数なので活気があっていい。

私は土日は必ずスクーリングに出席し、1部や2部の授業でもいくつか履修した。これを4年間で124単位習得すれば晴れて卒業だ。

3年次からはゼミも始まり、更に専門の分野を深く学び研究できる。

私は経営情報学部に在籍していたので経営系か情報系のゼミで悩んだが、結局はマーケティングのゼミに入った。

マーケティングの4要素のうちのプロモーションは広告などの華やかなイメージが有り、これまでの実績が活かせると思った。

この大学には私と同じような境遇の人、つまり実力はあるけれど学歴がないために社会の中で辛酸を嘗め尽くした人たちが逆転ホームランを打つために多く集まっていた。私はそうではないが、友人たちはみんな優秀だった。その証拠に学部を卒業したあとは大学院のMBA(経営学修士号)を取得するコースに多くが進んだ。

会社の中でのポジションを上げた人もいれば、起業して成功した人、母校の大学の准教授になった人もいた。元タカラジェンヌも家業を継ぐために学んでいた。今では立派な2代目社長だ。

だが、この4年間は仕事と学業の両立で休む暇がまったくなかった。とにかく紙に追い立てられ続けた。印刷会社の仕事では印刷用紙に、学業ではテキストや試験に。まさに紙とレースをしている4年間だった。

それでもこの期間は私の人生の中で一番輝いていた時期と言ってもいいだろう。高校までは全く勉強ができなかったが、社会人として学ぶ機会を得てからは水を得た魚のように学んだ。

経営学の知識が増えるごとに、自分の会社の粗が見えてきた。

社長は典型的なKKD経営(勘・度胸・経験)を行っていて、それがうまくいくこともあれば大きく失敗をすることもあった。

試しに財務諸表をもとに経営診断をしてみたら、債務超過していて未来はないと思われた。

その上、ワンマンでパワハラ体質なので多くの従業員がうつ病になり職場を去っていった。

上場企業なら株式を大量に買い、経営に意見出来るが所詮はオーナー企業。100%株式を社長自身で持っているので、泥舟が沈む前に逃げ出すのが吉と考えた。

<あなたは裸の王様だ>

2002年に38歳で入学した大学は、2006年に42歳で卒業した。一般の人よりも20年遅い卒業。

規定の124単位を大きく上回る142単位を修得した。

学費さえ払えば名前を書かなくても合格するFランクの大学だったが、出席は厳しかった。交通遅延を除き、肉親の不幸があっても1秒の遅刻や早退は認められなかった。

授業も厳しく、指されて発言は必須。沈黙は許してもらえない。とにかく真剣勝負だった。

このようにして、大卒資格を得てようやく人生のスタートラインについた。

よく、「学歴なんか関係ない」などという甘い言葉があるが、それが嘘であることは高等教育、つまり大学に行かなかった人、行けなかった人はよくわかっているだろう。

私は会社には大学に通っていることを内緒にしていた。どうしても出たい授業があると、会社を欠勤して学業を優先した。私の会社は労働基準法を守らない企業だったので有給休暇制度などはなかった。社会保険も当然ない。

卒業して私も友人たちと同じようにMBAコースを目指したかったが、カネと学力が不足していた。だから、科目等履修生として大学に再び通い、学びたい科目を履修した。

大卒の学力を身に着けたことにより、仕事の質も高くなった。私の専門はマーケティングなので、顧客創造を重点に置き、働いた。会社には十分貢献できたと思っている。

そんなある日、ワンマンパワハラ社長がまた従業員をいじめ始めた。私は弱い者いじめは嫌いだ。そして思わず口に出た。

「あなたは裸の王様だ」と。

社長はポカンとしていた。

何秒かして、ようやく事態がわかってきたようだ。

「貴様、誰に向かって言っているんだ」。

言い返したかったが、これ以上揉めていじめられている人が困ってはいけない。黙った。

それ以降、半年間に渡って私を標的に集中したパワハラが行われた。

そして、突然の解雇。

160万円の退職金で私は会社を馘首になった。

<張るべきものは相場であって意地でもなければ障子でもない>

160万円の退職金で会社を追い出された次の日から、投機活動を始めた。

投機は前からやっていたが、時間が取れずに証券会社の口座は休眠状態になっていた。

大学で「投機学」という科目を履修してその後も担当教授と個人的な勉強会を開いていた。これまでは勘で勝負していたが、投機にも理論があることを学び、それを実践することにした。

日本では投資は善、投機は悪という考えがあるが、これは間違いである。価格の変動を利用して利益を得ようとするものはすべてが投機である。八百屋が40円で仕入れたキャベツを100円で売るのも投機。売れ残れば60円の損失となる。

私が得意としたものは、日経225先物と外国為替証拠金取引の2つだ。

225先物は寄り付きでポジションを取り、引けで決済する。買いから入るときもあれば売りから入るときもある。売りのほうが勝率は良かった。

外国為替証拠金取引はドル円、ポンド円をスキャルピングという手法で瞬間的に売買する。利益が出たら決済して、それを繰り返す。

160万円で始めた投機はすぐに1000万円になり、その後も順調に増えていった。競馬では才能がなかったが、投機では才能を発揮して豊かな暮らしをすることが出来た。

長期のポジションは持たない。これが私のルールだった。長くても朝から夕方まで。外国為替証拠金取引はほぼ数秒の勝負だった。これは売買できない時間帯に大きな経済指標が出たり、戦争や紛争、大災害でリスクが増すからだ。

このように順調に資産を増やし続けた結果、1億円も目前に迫ってきた。

<リーマンショックで全てを失う>

帰国して印刷会社で紙を追いかけ、社会人大学生になり、テキストとテストに追われ、会社を馘首になって投機家になると紙幣を追いかけた。

その結果、資産は1億円を超えて、2億円も見えてきた。

好事魔多し。

自分の投機の才能に驕りがあった。日々の賭け金が億単位になっていた。実際は僅かな証拠金で高いレバレッジを賭けて勝負していた。つまりテコの原理だ。今は規制されているが、当時は400倍のレバレッジを賭けることも出来た。当たれば儲けも大きいが、外れれば損失も大きい。

2008年9月にアメリカのリーマン・ブラザーズが日本の民事再生法に当たるChapter 11(チャプター・イレブン:米連邦破産法11条)を申請して破綻した。それ以降、相場は大きく変動して勝てなくなった。そしてついに追加証拠金の支払いを迫られて、全財産を失い、それでも足りなくて多額の負債を背負った。

人生で最も悲しくて苦しいのは喪失だ。その次は人間として生まれること。

私はこの人生で3つのものを失った。

最愛の恋人。

仕事。

そして、全財産。

この苦しみに耐えることは出来なかった。

私は机の引き出しからピストルを取り出し、こめかみに当ててためらわずに引き金を引いた。

<エンドマーク>

暗闇にいた。

地獄か?

やがて光を感じた。

人の声が聞こえる。

天国か?

恐る恐る目を開けた。

眩しかった。

計器が反応した。

それに看護師が気づいた。

「葉山さん、わかりますか?」

優しく問いかけた。

「今先生を呼んできますね」

やがて医師と研修中らしい医学生たちが入ってきた。

「奇跡だ」

医師は言った。

「葉山さん、ご気分はどうですか?」

なんか、笑いを取らないといけない気がした。

「あんぱんが食べたいです」

事態が飲み込めなかった。

私はピストル自殺をして確実に死んだはずだ。

「今日は何日ですか?」

「2011年3月11日です」

「リーマンショックから3年もここに?」

「いいえ、あなたは1985年、3月に入院されました。六本木交差点で急に意識を失って。今まで事例がない症状だったので、ここで研究をしていました。意識は戻らないと思っていました」

「モルモット、ってわけですか?」

「まあ、そういったところです」

しかし、リアルな夢を見た。

競馬に負けた。仲間たちと映画を作った。6年後、アメリカに渡った。アンナを失った。帰国して印刷会社で働いた。大学に通った。馘首になった。投機で成功して大金持ちになった。そして失敗して命を絶った。

でも、うれしかった。アンナは死んでいない。いや、生まれてもいない。彼女は夢のなかの登場人物だ。

考えがあった。

「公衆電話はどこです?」

「無理ですよ。身体中パイプが繋がっているので移動できません。これを使ってください」

差し出されたコードのない受話器には「医療用PHS」という文字が書かれていた。

私が番号を言うと、ナースが押してくれた。「出ました」と言って受話器を耳に当ててくれた。

「あの、突然こんな電話を差し上げて当惑されていると思います。私は…」と喋れないはずの英語が自然に出てきた。

聞き覚えのある声で「わかりますよ、ユカ。お帰りなさい」

人生は夢の続き。それは表裏一体。そんな言葉を本で読んだことがある。

アンナの声を聞いて、涙が溢れた。

THE END

<あとがき>

私の映画の師匠である新藤兼人監督の自宅には1985年、3月から1年間毎日通った。

新藤はシナリオ修行中に書いた作品を師匠の溝口健二に「これはシナリオではありません。ストーリーです」と言われ、奮起して「愛妻物語」を書き上げて、その後に監督としても活躍する。

私が書いた3部作は小説のつもりで書いたが、新藤が読めば溝口と同じように「ストーリーだ。人間が描かれていない」と言うだろう。

それでもいい。とにかく完結させた。ここが重要だ。

この作品はしばらく暗いところで発酵熟成させる。その後、私の実力がついた時点で加筆修正の後に正式に作品として発表するつもりだ。

この物語のほとんどは実際に経験したことをベースに書いている。それに「嘘」という衣を着せて。

そしてこの作品は選ばなかったもういくつかの人生を小説の形で自分の心の中で生きるという体験でもあった。

人生は選択の連続だ。あのときにボタンを掛け違えなかったら? そんな思いを昇華するために書いた。

選んだ人生も、選ばなかった人生も、選べなかった人生も、みな私にとってはかけがえのないものだ。

私は人生に失敗した。でも、まだ生き続ける。次は正しい選択が出来るように心掛けたい。

稚拙な文章にお付き合いいただき、感謝の言葉しかない。

ありがとうございました。

2021年5月30日。東京優駿が行われる日に。蓼科の別荘にて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?