大橋MWのオレンジワインセミナー

こんにちは。

今日はかねてからの念願の、日本ソムリエ協会の例会セミナーに参加しました。

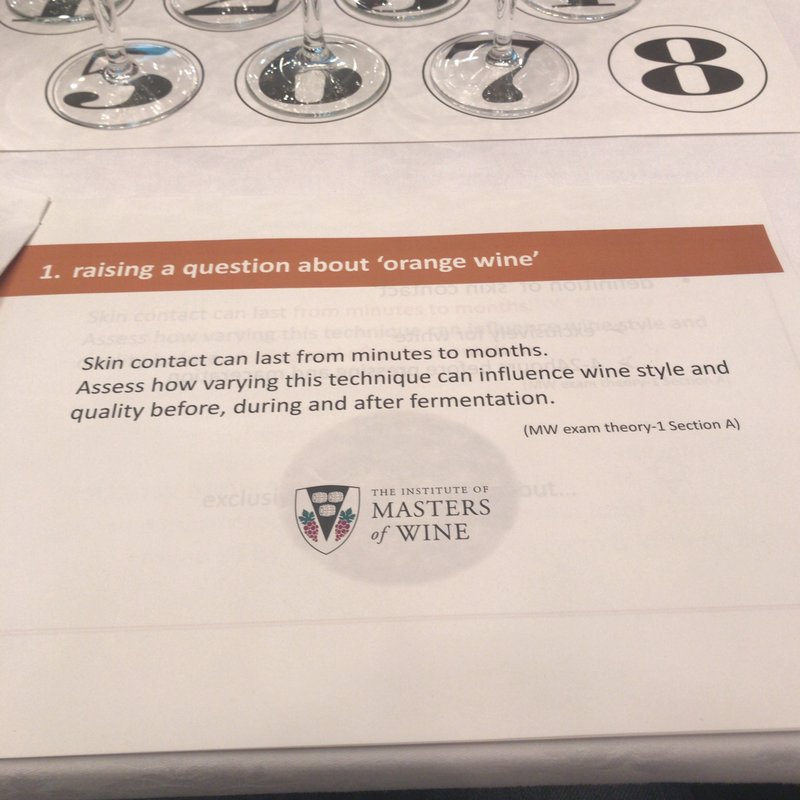

今回のセミナーでの講師を勤めるのは、日本人でまだ2人しかいない「マスターオブワイン(MW)」でありワインコンサルタントとして活躍されている大橋健一氏。

セミナー資料は英語

本来、この例会に大橋MWと田崎会長のビッグネームが集結とのことで、この講座の募集開始と同時に申込みをしたものの、まさかのキャンセル待ちの状態でした。この日は本当は仕事をはじめ、用事がいくつも重なっていたのですが、全て欠席させてもらい、ひたすらこのセミナーのキャンセル待ちを祈っていました(笑)その祈りが神様に届いたのか?、最終的にャンセル待ちが繰り上がり、みごとセミナーへの参加権を手に入れました。

今回のテーマは「オレンジワインの様々なスタイルを探る―栃木が貢献した日本のオレンジワイン市場―」ということで、大橋MWのホームでもある栃木と、オレンジワインの多様性について。もちろん、世界のオレンジワインのテイスティング付きです。

大橋MWを拝見したのは今回が初めてですが、やはり世界的に活躍されている人のエネルギーには圧倒されました。

大橋MWは田崎会長のワインスクールで一時期ソムリエ養成のクラスを担当されていたこと、自然派ワインに関する本を執筆されたこと(その本は今、なかなか手に入らない状態である)、マスターオブワインに挑戦されたこと、そして現在進行形で世界中のワイナリービジット(初めて聞いた言葉)をされているだけあって、ワインへの熱量は他を凌駕するものがあり、ワインについて論理的な考えができる方で説明の仕方も抜群に面白く、ワインエキスパートをなんとか取得した程度の私には、彼についていくのがやっとでした。

さて、今回のテーマのオレンジワインについて。

最近は、赤ワイン、白ワイン、ロゼワインと並び、オレンジワインが注目を浴びています。

「オレンジワインは和食に合う」といろんなところで謳われていますが、大橋MWは市場より一歩先を考えていらっしゃっていて、オレンジワインの多様性を精査すべし、とのこと。赤ワインと言えども、ボルドーとブルゴーニュのスタイルは大きく異なり、それぞれに合う料理だって異なるように、オレンジワインだって産地や品種、醸造方法によってスタイルが大きく変わるのだ。そのこころは講座の中で緻密な説明をいただいたところですが、ワインの奥深さを改めて感じることができました。

最後に、この講義中で拝聴した大橋MWの名言を残します。

「考察する」と「考察しつくす」には大きな隔たりがある。

オレンジワインの定義については、イギリスのジャンシス・ロビンソンというワインライター界の重鎮が編集する『オックスフォード版ワイン辞典』にもようやく掲載されたところのようですが、大橋MWが定義の仕方に疑問を抱き、ジャンシス女史に直談判を繰り広げたというエピソードが紹介されました。最終的には決着せずに終わったのですが、これはお互いに「考察しつくされた」結果の結論であって、何も考えがないわけではないとのこと。上記の一文はそのときの感想です。

ブルゴーニュの畑の名前まで覚えられるなら、山梨のワイン産地の知識も身につけるべし。

日本のオレンジワインは甲州が多いというところでおっしゃっていた名言。ごもっとも…。

講義のあとはお待ちかね、7種のオレンジワインのテイスティング。

一度にテイスティングできる機会はそんなにない。

はじめの二つは日本が誇る2大オレンジワイン。シャトー・メルシャンの笛吹甲州グリ・ド・グリと、ココファーム・ワイナリーの甲州FOSです。

同じ甲州のワインなのに、まったくスタイルが異なります。他にはイタリア、クロアチア、スペイン、オーストラリアといった多種多様なオレンジワインを飲み比べ。さすがソムリエ協会、お値段もなかなかの素晴らしいワインを楽しめました。

オレンジワイン、今後も要注目です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?