江戸時代後期から続く高島秋講

遺言・相続・葬儀・埋葬のお悩みに「三つのそうだん」でお応えします。

詳しくはこちらのホームページから。

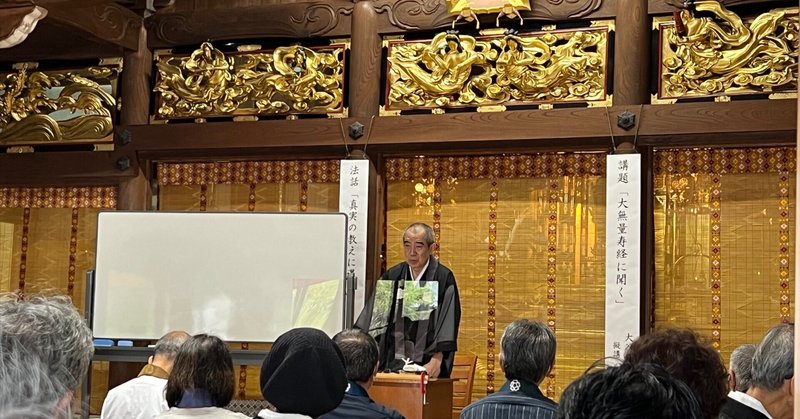

滋賀県高島市の真宗大谷派の寺院では、八月下旬のこの時期に「高島秋講」を開筵します。

高島秋講の歴史については、以下のようにとりまとめてくださっているものがあるので引用します。

高島秋講の歴史は、江戸時代後期の寛政年間にまで遡ります。

当時、京都の本山にて行われた講義(夏安居)に出席するため、越の国の香月院亀洲講師が湖西の道を通って行かれました。

その道すがら、有志の人々が講師を高島の地に三十日間にわたってお招きし、聞法の恩恵に預かることになりました。

このようなご縁から湖西の地に講が根付くようになり、現在では、午前に僧侶を対象とした講義が、午後にご門徒を対象とした法話がなされる、全五日間の秋講が開かれるようになりました。

高島秋講の中日には、東本願寺第十九代法主であった乘如上人の御祥月法要が行われます。

天明八年の大火によって焼失した東本願寺の再建を果たすため、乗如上人は全国を巡るかたわら、湖西の地の講にもお出でになり、復興の願いを語られたと言われています。

乘如上人のご遺志を受け継がれた第二十代法主達如上人は、東本願寺の再建に尽力した寺院やご門徒の功績を讃えるとともに、教学研鑽の場を開き続けていってほしいという願いから、高島秋講へ先代の御影を下付されました。

これ以降、高島秋講において乘如上人の法要が厳修されるようになったとされています。

また、昭和二十八年には、東本願寺第二十二代法主であった闡如上人より、秋講の意義を讃えるご消息が下付されています。

京都教務所長がこのご消息を拝読することは、秋講の新たな伝統となりつつあります。

現在の秋講においても、高島市の内外から数百人の方が参集し、会所となる寺院は朝から晩まで活気に満ち溢れることになります。

二百年以上前から今日に至るまで、高島秋講はこの地に念仏の教えを伝えるため、僧俗ともに仏法に出遇う場として催されてきています。

また、本山のホームページでは、以下のとおり紹介されています。

新型コロナで3年間開催が延期されて久々の開催であり、来年は当寺が会所としてお引き受けするため、今年は特に積極的に聴講に行っています。

今年の御講師は大谷大学学長でもある一楽真先生です。

先生の講義や法話を聞く中で耳に残ったものがあるのでご紹介します。

今回の講義の題材である「大無量寿経」の中で「師匠」にあたる「世自在王仏」が、「弟子」である「法蔵菩薩」に向けて「如自当知(汝まさに知るべし、あなたはまさに知らねばならない)」と言う箇所があります。

一見すると、師匠から「しっかり知らなきゃダメだよ」と突き放しているように聞こえますが、知ることが出来る能力があると弟子の法蔵菩薩に対して敬意があるからこその言葉であると説明されました。

一方で、弟子からは「非我境外(我が境外にあらず、私の理解の範囲ではない=師に聞くよりほかない)」と言う箇所があります。

ここも、「私は分からないです」と投げ出しているわけではなく、師匠への敬意があるからこその言葉であると説明されました。

さらに、世間の人々はこれが逆になっていないか、と私たちに問われました。

師匠から弟子に向かって「非汝境外(お前では分からないだろう)」と言い、弟子から師匠に向かって「我自当知(自分で考えます=師匠は口を出さなくていいです)」と言っていないかというのです。

こうした話も含めて一楽先生から、阿弥陀仏や釈尊がいくら大事な話をしても聞く側が聞ける姿勢になっていなければ入ってこない、ということを繰り返し言われました。

先生は、法話を聞いても右から左に抜けていく、と言う人がいるが、通ったなら何か残るはず。

通るどころか跳ね返してしまっていないか、と指摘されました。

阿弥陀仏は私たちがどういう存在であるかにかかわらず、等しく救われるための教えや手立てを私たちに向けています。

私たちの能力如何に関わらず、私たちは阿弥陀仏の救いの中に入るはずなのですが、それを私たちは自ら受け取ろうとしないのです。

そういえば当寺の御門徒さんでも「●●さんは先生をしていたし賢いからよく分かるだろうけど、自分はアホだから何を聞いても分かりません」と言われる方がいます。

この言葉は裏を返せば、自分が分からないのは自分の能力の問題であり、それを越えるようなことを阿弥陀仏は出来ない(阿弥陀仏のはたらきを信用していない)、と言っているのだと今日理解しました。

今日は役員さんと一緒に高島秋講にお参りに行きますが、引き続き一楽先生のお話をいただき、聴聞の姿勢を考えてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?