【本づくりの舞台裏】リメイクと帯替え

フォレスト出版の寺崎です。

「この本、せっかくいい内容なのに、出すタイミングが不運だったな…」

「めちゃくちゃ面白いのに、タイトルが残念だわ…」

「このカバーデザインじゃ、狙った読者に届かないよ!」

こういうことがよくあります。書籍編集アルアルですね。はい。自分が担当した本でも「あとあと気づいたけど、よくよく考えたら、これダメじゃん」って失敗は死屍累々。他社が手掛けた本だと、余計に気づいたりします。他人事なので。

本を作ってる最中は対象にどっぷり浸かってしまいがちで、つい「普通の読者」の感覚を忘れてしまうことがあります。それが失敗の所以です。

ロングセラーはロングセラーゆえの苦悩を抱えている

発売と同時にドッカーンと売れて、内容もすこぶるイイ、読者もどんどん世代交代していくロングセラーの書籍にありがちなのが、商品そのものが「なんとなく古臭く感じる」ため、売れ行きが落ちていくケース。

古臭く感じる理由は、書体やデザインが今の感覚と合わないがいちばんデカいです。

①なんらかの理由で売れなかったが編集次第で蘇る可能性のある本

②佇まいが時代にマッチしなくなってしまったロングセラー書籍

①も②もそのまま放置するのはもったいない。①はだいたい絶版もしくは「品切れ重版未定」の商品となってしまうので、手に入れることがほぼ難しくなります。②は売れる商品であることが、実績としてしっかりあるので、手を入れれば再復活する可能性がとても高い。

このような場合、われわれがやるポピュラーな手口が2つある。

手口① タイトルや中身を再編集してリメイクする

なんらかの理由で残念ながらコケてしまったけど、編集次第で売れる可能性のある本というパターン①のもったいないケースは、タイトル、デザイン、場合によっては本文の見出しを全部見直すなどして、リメイク新刊にすることがあります。

じつはフォレスト出版にはこの「リメイク手法」で大成功した代表作があります。シリーズ100万部を突破した新書『怒らない技術』(嶋津良智・著)です。「今日からイライラ禁止!」の帯が強烈。

私がフォレスト出版に入社する前にすでにベストセラーとなっていた『怒らない技術』ですが、この本がリメイクだとはつゆ知らず、知ってビックリ!元の書籍はこちらでした。

『雨がふってもよろこぼう!――心を鍛える25の習慣』というタイトルの単行本です。こっちは残念ながら、売れなかったそうです。ただし、内容が優れていたので『怒らない技術』というタイトルでリメイクしたところ、ドッカーンと売れた、というお話。

入社当時、この事実を知った私は元本と新書版の違いをつぶさに研究しました。結果・・・「タイトルが違うだけ」と判明したときには、書籍におけるタイトルの重要さをひしひしと痛感した次第です。

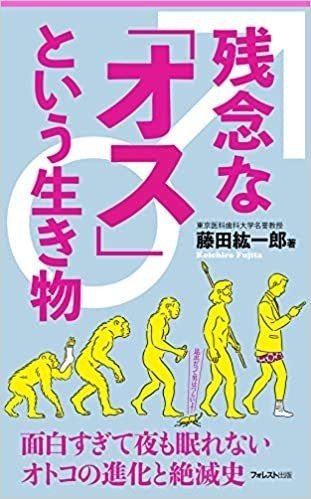

自分もこうしたリメイクをいくつか担当しましたが、他社で埋もれていた光る原石を掘り当てて新書にリメイクした『残念な「オス」という生き物』(藤田紘一郎・著)が印象深いです。

藤田紘一郎先生は免疫や伝染病研究の第一人者にしてベストセラー作家。そんな藤田先生が『脳はバカ、腸はかしこい』というベストセラーを放った三五館から続けて出した2015年のこんな本がありました。

『女はバカ、男はもっとバカ』というタイトルです。生物界におけるオスとメスの話から、最終的には人類絶滅回避の話へと至る論理展開がすこぶるスリリングな読み物なのですが、残念ながらセールス的にはあまり芳しくなかったようです。

うーーーん・・・これはもったいない!

ということで、リメイクを決意。さんざん悩んだあげく、「バカ」の要素がコンセプトをわかりにくくしていると考え、思い切って「最終章 大バカこそ人類を救う」をカット。全面的に「バカ」の要素を外す。そう決めて、藤田先生のもとにお伝えしたところ、こう放たれました。

「いやぁ~最後の最後に『バカ』を加えようと提案したのは私なんですよ。中野さん(当時の担当編集者・現三五館シンシャ社長)には申し訳ないことしました」

なんと!

藤田先生の合意も得て、再編集して、タイトルを変えて、新書版で改めてリメイクしたのが『残念な「オス」という生き物』というわけでした。幸いにして、こちら版を重ねており、先日は韓国語版も発売されました。読者のみなさま、ありがとうございます。

手口② 全帯でリニューアル

冒頭に掲げた「②佇まいが時代にマッチしなくなってしまったロングセラー書籍」の場合、どうするか。

必殺技があります。それは・・・全帯。

論より証拠。具体例をお見せしましょう。

石井裕之さんの代表作『「心のブレーキ」の外し方』ですね。初版は2006年。この本は現在累計40万部を超えるベストセラーです。内容はすこぶるパワフル。ページ数も少ないし、文字量も多くないですが、読んだあとにホントに「心のブレーキ」が外れて、やるぞ!と勇気が湧いてくる、まさに自己啓発書の王道たる傑作です。

とはいえ、これだけ毎日新刊がどんどん出てくるなか、いかにすごい傑作でも棚差しになってしまう書店も多くなるし、どうしても露出が少なくなってしまう。結果、読者とのタッチポイントが減ってしまう。

そこで考えたのが「全帯」の戦略です。「全帯」って言葉、業界外の人には馴染みがないと思いますが、ここも論より証拠。お見せしましょう。

このような帯に巻き替えたのです。「これって帯なの?」と思われるかもしれませんが、帯なんです、はい。ほとんどカバーなのですが、2ミリだけカバーより天地が短いため「帯扱い」という代物です。数年前からビジネス書業界では「ロングセラーを新たに届ける手法」としてポピュラーになりました。

おかげさまでこの全帯施策でふたたび書店のランキング台に上がることができました。15年ほど前の本なので、読者は完全に一回転してます。当時、20歳だった読者は35歳。35歳にして初めてこの本を手にした人も多かったと思います。

じつはこの全帯政策が大成功したため、この『「心のブレーキ」の外し方』は女性向けの全帯も試しました。

元本、全帯とも、やや男性的だったのを、女性が手に取りやすい感じにしたのがこれです。おかげさまで女性読者のみなさまにも届いているようです(画像の上にピンク色が覗いていますが、これがカバーの2ミリ部分です)。

というわけで、ちょっとした本づくりの舞台裏でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?