【ドヤ顔】読む本は心が決める

どうも、主任やまもです。

幼稚園教諭をしたり、大学で講義をしたり、主任やまもの園内研修室を運営したりしています。

読みたい本があります。やりたいことがあります。

今日はそんなお話です。

積んである本はあるけれど

電子書籍kindleを使用しています。

kindle paperwhiteです。こちら。

セール中に買ったので1万円しなかったと思います。

まあ本体をおすすめしたい記事ではないんです。

kindleは日替わりセールがあり、いろいろな本が3冊ずつ紹介されます。

「お、読みたかったやつだ」なんてこともよくありますし、

「読んでみたくなっちゃった」なんてこともあります。

Amazonの思うつぼですね。

一方で、息子のこども園には園長の本棚があります。

定期的に入れ替えがあり、そこにも読みたい本がずらり。

そうなるとどうなるか。

そうです。本が山ほどになります。

「あれも読んでない。これも読んでない」となります。

ですが、山ほどの本に囲まれて気付くことがありました。

本当に読みたい本はとにかく読む。手が伸びるから。です。

意識では「あれも読みたい。これも読みたい」と手を出しますが、本当の本当に読みたい本は心が決めてくれます。

今週末に読むと決めた本

今週末はこの本を読む、と決めた本があります。

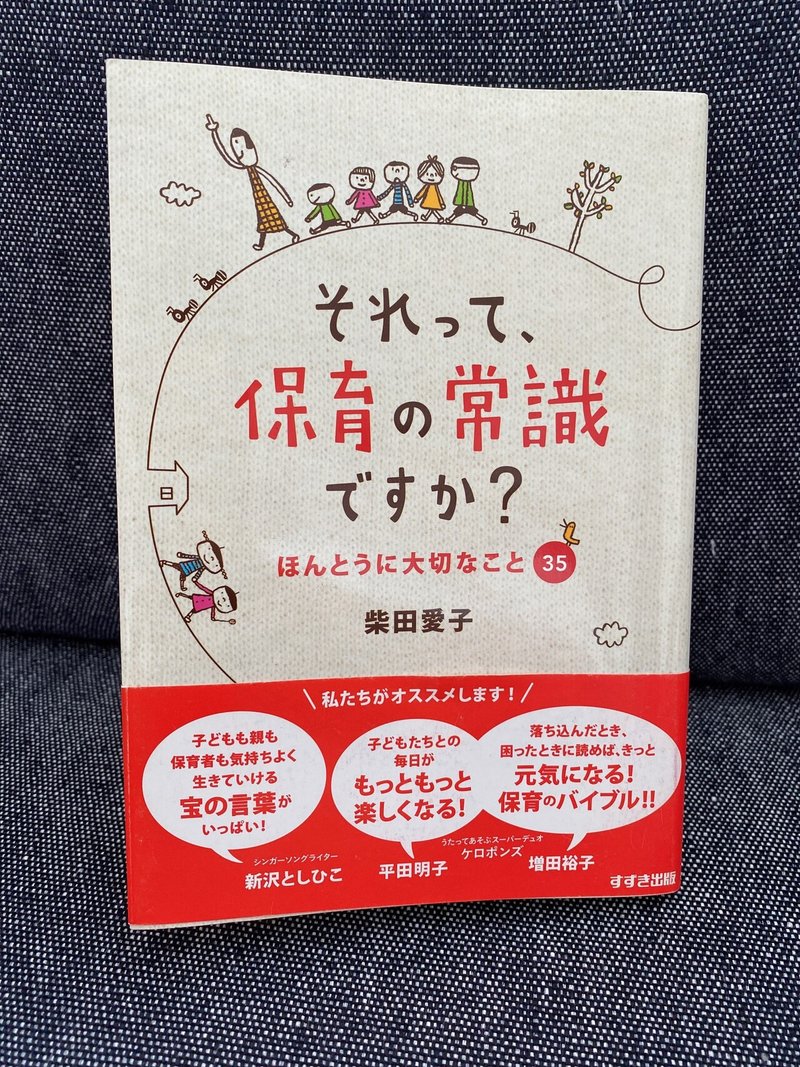

こちらです。

息子のこども園の園長先生の本です。

先日まで見ていた「りんごの木夏季セミナー」の講師であり、りんごの木の代表です。

柴田さんの子どもとの生活の中からのエピソードと気づきと考え方が書かれた本です。ハウツー本ではなく、考えされられる本です。

これを読みます。心が決めました。

というかもう半分読み終えたのです。

だから更新が遅れています。すみません。

内容としては、

「こういう事例ってあるよね。どう考えてどう対応している?私はね…」

といった感じです。

例えば、あめやおもちゃを園に持ってくる子ども。

「はいダメー」と即答する保育者は多いはずです。

が、子どもの心まで考えるとどう?ということです。

持ってくることを肯定するわけでも推奨するわけでもないです。

もっと素直に、その時の子どもは何を思っているかを考える。

こういうスタンスで子どもを語れる保育者に私は懐きます。

先輩でも後輩でも、とにかく懐きます。しつこく懐きます。

「とは言ってもね」「周りの子どもの手前、許すわけには」

という保育者には懐きません。言ってることは分かります。

最終的にはそこに話が行き着くこともあります。

ですが。子どもの理解の真髄は、その結論の前ですよね?

と私は思うわけです。

今日の夜か明日の朝にやること

話は変わり、保育雑誌を年間購読しています。

学研の「ほいくあっぷ」です。こちら。

保育者の中では「保育の質ってなんだろう?」と永遠のテーマみたいになっていますよね。

汐見先生は「保育の質ってなんだろう?私の保育はこれでいいのか?と思い続けることが保育の質」と話されているのをお聞きしました。

「そうだな」と思いますし、「も、もっと具体的に」とも思います。

そんな保育の質ですが、ほいくあっぷは「保育の質につながるワンテーマ・マガジン」と詠われています。やりますね。

たしかによくある保育雑誌のような「今月の壁面」みたいな製作のアイディアページはありません。運動遊びの紹介ページもありません。

現場の保育者にとっては「なら要らん!」と言われそうですが、私は保育雑誌のそこじゃないところが好きだったので、読んでいます。

それで、ほいくあっぷの紹介動画を作りたいんです。

とりあえず一本つくる。面白くなかったらやめる。です。

面白いかどうかは、私がです。

作って面白ければ視聴回数が一桁でもやります。

まずはやってみないと始まらない。

まとめ

というわけで、この週末も面白がって過ごしています。

妻が2回目のワクチンを打ったので、明日は家事で終わるかもしれないですが、それはそれで。

みなさんはいかがお過ごしですか?

素敵な週末をお過ごしください。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

【平日更新】声のブログ(stand.FM)はこちら

【毎日更新】主任やまものTwitterはこちら

――――――――――――――――――――――――――――――――――

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?