FOODCODEで、一緒に『食』の未来を一緒に創りませんか?

はじめまして。株式会社FOODCODEでCEOを務める西山亮介と申します。

FOODCODEは『食×テクノロジー』をテーマにしたスタートアップです。一緒に飲食の新しいビジネスモデルを立ち上げ、『食』の未来を共に創って行く仲間を、エンジニア・事業開発・マーケティング・バックオフィス・厨房などで幅広く募集しています。

募集するにあたってFOODCODEが何を目指しているどういうスタートアップかをまとめてみました。勢い余って長くなってしまいましたが、もし、OMO・業界DX・ Foodtechなどといったキーワードに少しでも興味がある方は是非お読み戴き、もしさらに詳しい内容を知りたい場合は、お声がけ頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!

↓読まずとも興味あるという方はこちらからご連絡ください!hr@tokyomixcurry.com

1.自己紹介

まずは、はじめに自己紹介。私は大学院まで建築を学び、2006年に新卒でリクルートに入社しました。「住宅情報ナビ」というネットサービスの商品企画や営業企画・営業推進のチームに配属になりリアルなフリーペーパーからのネットへの移行、マネタイズ、それに続く2009年8月19日のSUUMOの立ち上げに携わり、また住宅領域の新規事業開発も経験させていただきました。いわゆるリクルート的なメディアやサービスの作り方、新規事業の組み立て方などを諸先輩方から存分に仕込まれた時期でした。

その後、2011年度のリクルートの新規事業コンテスト(通称:New Ring)で、オンライン教育サービス『メチャ★スタディ』(現スタディサプリ)で仲間と共にグランプリを頂き、そこから2019年12月にリクルートを卒業(中退?)するまでは、『教育×テクノロジー』をテーマに教育格差の解消に勤しんできました。2013年3月15日にローンチしたオンライン予備校の受験サプリを皮切りに、勉強サプリ、資格サプリ、英語サプリ、英単語サプリ、料理サプリ等、様々なオンライン教育サービスを生み出し、事業拡大・事業撤退を経て、現在のスタディサプリを形づくることに一定の貢献はできたと自負しております。

また、2015年にリクルートが買収した英国のスタートアップQuipperを通じて、インドネシア、フィリピン、メキシコでのオンライン教育事業の立ち上げ、「世界の果てまで最高の学びを届ける」チャレンジも同時に行ってきました。海外でのサービス立ち上げ、多様性に富む組織づくりなどを自分なりに試行錯誤しながら良い経験になっています。(スタディサプリの約10年間はいろんな事がありました。興味ある方はお話しましょう。)

さて、30代を『教育×テクノロジー』に捧げ、事業の0→1、1→10、10→100の各フェーズを体験してきて、40代を「スタディサプリの100→1000に費やすのか?」、それとも、「もう一度0→1を、今度は大企業の新規事業ではなく、スタートアップとしてやってみるのか?」という自分の中での問いに悩んだ末、自分の大好きな領域であり、教育よりもマーケットが大きく、かつ、人が生きていく上ではある意味教育よりも必要不可欠な「食」の領域で起業することを決意し、株式会社FOODCODEにコミットすることにしたのです。

2.FOODCODEのミッションとは

まず、はじめにFOODCDOEのミッションについてです。

私たちのミッションは、『Set the New Standard of foods with technology!』です。テクノロジーの力を使って、食の新しい常識を創り上げて行くことがこの会社の使命です。

私たちの考える、食の新しい常識とは『美味しくて、ヘルシーで、コスパが良く、かつストレスがない』で、これを皆の日々の食事シーンで当たり前にすることです。もう少し詳しく説明させてください。

「美味しい」は、食べ物自体が美味しいというのは大前提で、自分好みのカスタマイズが簡単にでき、まさに身体と心が欲するものを食べることができるというところまで意味します。例えばレストランで定食セットを食べるとき、ご飯が多すぎるとか、漬物はいらないとか、嫌いなネギが入っているとか、なかなか「自分にとって美味しい」ものをきちんと選ぶのは難しい。ある意味で毎食少し妥協しながら食事しているのが実情ではないでしょうか。その妥協を排し、自分が食べるものは自分好みにカスタマイズして食べたいものを食べるということを当たり前にしていきたいです。

「ヘルシー」は、添加物とかグルテン、塩、油等をできるだけ抑えた状態で、バランスよく肉や野菜を食べられることを当たり前にしていきたいです。また、自分が何を口にしているか(カロリー、糖質、PFCなど)をきちんと可視化されるのも当たり前にしていきたいです。「正体の分かったものを食べる」食事も、今は案外できていないように感じています。口に入れるものぐらい、きちんと自分で理解したものであるべきだと考えています。ただし、栄養素や産地情報なども、けして押しつけがましい形ではなく、コンテンツとして楽しめるような形を目指していきたいです。

「コスパが良い」は、とにかく企業努力で価格を下げ続けるのでは無く、ユーザーが食事を終えた後に、「今日の食事はコスパがよかったなぁ!」って思えること、すなわちユーザーの期待を越えることを当たり前にしていきたいです。もちろん、テクノロジーの力でオペレーションコストを下げ、ユーザーへの提供価格を抑えに行くというのは大前提として取り組んで行きます。都心の一部の人だけに受け入れられるサービスではなく、全国津々浦々、いずれは海外でも爆発的に広がるような強靭なオペレーションを磨いていきたいです。

以上のような食事を「ストレスがない」状態で提供したいです。ストレスとは、例えば、待ち時間や行列です。食事ぐらい、イライラしないでとりたいですし、無駄な時間を減らすことで、休憩やコミュニケーションに当てることもできます。自分の食べたい時に、待ったり、行列したりしないで食べられる世界を当たり前にしていきたいです。

さて、この食というテーマを選んだ背景は2つあります。

1つ目は個人的な経験です。数年前、私は190cmで145kgありました。ちょうど子供が2歳になり、「可愛いなぁ!」って思い始めた頃に医者から「西山さん、このままじゃ死にますよ」と忠告され、子供の成長をまだまだ見届けたいと思った私は、ダイエットを決意し、結果的に1年間で50kgの減量に成功し、今では健康な体を取り戻す事ができました。言うまでもなく、不健康よりも健康な方が絶対に良いのですが、真剣なダイエットを敢行したの1年で感じたことは、「ヘルシーな食べ物は美味しくない」、そして「ヘルシーな食べ物は価格が高い」、逆に「美味しい食べ物はカロリーが高く糖質が多い」ということです。仕事がら、海外出張に行くことも多く、海外(特にアジア)でヘルシーな食べ物を探すのも大変でした。

2つ目は海外で続々と立ち上がるFoodtechの動きです。当時の中国や米国を見ると、Luckin CoffeeやSweetgreenなどの「食×テクノロジー」を掲げるプレイヤーが破竹の勢いで成長していました。実際に海外出張の際にサービスを使ってみると、とても便利で、食の体験を明らかに変えていると感じました。もちろん、日本の食は特殊だと言われていることも知っていました。世界のどこの国よりも、安くて美味しい食事をとることができ、それを支える飲食店も一部の大企業を除いては、ITやデジタルを活用できていない。しかし「教育」という、これまた「日本でのデジタル化は無理」と言われていた市場をこじあけた経験を持つ私の目には、中国や米国で起こっている食の変化が日本に来ないとは到底思えなかったのです。

*Luckin Coffeeは記録的なスピードでNASDAQ上場までこぎつけ、瞬間的に時価総額1.4兆円をつけた後、不祥事による上場廃止の危機を乗り越え、現在堅調に成長を続けています。Sweetgreenも2021年に上場し、市場からの評価も受けています。

このような、個人的に感じた「不」に向き合うことと(リクルートの遺伝子)、世の中の大きな流れから鑑みて、日本で「食×テクノロジー」をやるなら今がチャンスだし、こんなに面白そうなこと、是非とも自分でやりたいと考え、『美味しくて、ヘルシーで、コスパが良く、かつストレスがない』という、食の新しい当たり前をテクノロジーと共に実現するFOODCODEを創業したのです。

3.私たちのチャレンジと中長期拡大戦略

そんなFOODCODEのチャレンジは、オンラインベースの新しい飲食モデルを創り上げ、テクノロジーの力で非効率な飲食業界における産業革命の実行です。

リアルな飲食店の活動をオンライン上に持っていく事で、ユーザーに対しては付加価値を上げ、運営のオペレーションはコストを下げ、需給コントロールでフードロスを削減するなど、大きく効率化できると考えています。その行きつく先には全く新しい飲食の形があるはずです。

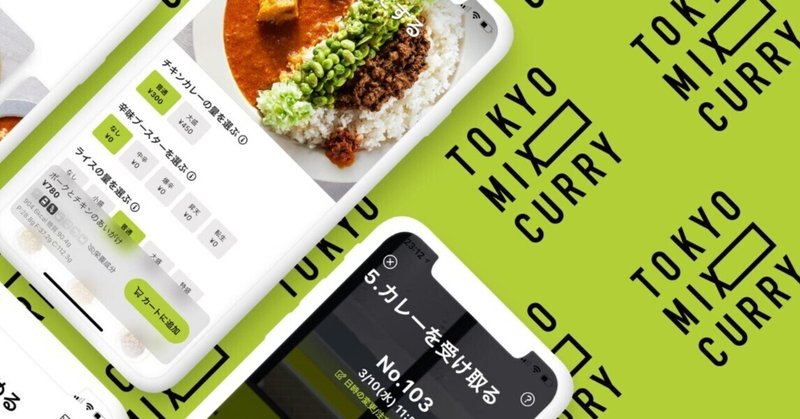

そのために、私たちはアプリからしか買えないカレー屋「TOKYO MIX CURRY」(OMO型の飲食店)を自分たちで運営しながら、完全内製で飲食店運営に必要なプラットフォームも自分たちで開発しています。

【私たちのプラットフォーム:5つのコアアプリ】

オーダーアプリ:自分好みにカスタマイズでき、好きなカレーを好きな時間に注文可能に

キッチンアプリ:誰でも簡単に調理や盛り付けができ、在庫管理や調理順の指定も可

接客アプリ:ユーザーログをベースに、ユーザーとのOne to one接客を可能

デリバリーアプリ:誰でも簡単に自社デリバリーサービスを提供可能

マネジメントアプリ:各種設定・管理、ダッシュボード、マーケティング、CRMから、アルバイトの管理、教育、研修など店舗経営(運営)に必要な機能全般

私たちは、このプラットフォームありきで店舗オペレーションをゼロから構築している為、安定&高速なシステム開発を実現できます。通常の飲食店であれば、既存オペレーションありきで業務レイヤーごとにテクノロジーを導入することになると思うのですが、私たちは全く逆の発想で、テクノロジーありきの新しい飲食モデルを創り出すことにチャレンジしています。

テクノロジーを徹底的に活用する1歩目がアプリ注文に振り切ることだと思うのですが、既存の飲食店でアプリ注文に限定するというのは売上観点で難しく、イノベーションのジレンマに陥ってしまう可能性が高いと思います。

だからこそ、このような取り組みは、まさに私たちのようなスタートアップにしかできないチャレンジなのです。

プラットフォームの個々のアプリの開発は、Dev.チームとBiz.チームでワイワイガヤガヤとした感じでやってます。プロダクトマネージャーとかはまだいません。Biz.チームが、毎日、論点や開発ポイントを現場の課題とセットでフィードバックし、エンジニアが具体的な打ち手を提案したり実装していきます。時にはCTOが店舗のオペレーションに入ることもあります。従って、小単位での実装→テストを高速で実行するのを可能にしています。

そしてこのプラットフォームをコアにした私たちの戦略は大きく3つあります。

1つ目は、TOKYO MIX CURRY(TMC)の拡大です。プラットフォームも店舗オペレーションも食材開発も全て自社で行う垂直統合型のTMCを東京都心部でメッシュ細かく展開し、東京のランチといえばTMCという状態を作りに行きます。それが実現できたら、TMCを日本の政令指定都市&グローバル(東南アジア・中国、北米等の東京に似た都市構造のエリア)に一気に展開したいと考えています。

2つ目は、TMxです。カレー以外のメニュー拡大する事で、ユーザーのLTVを高めに行きます。流石にカレーを週5回も食べるユーザーはレアなので、カレー以外の食材を提供する事で、週2、3、MAX週5へとユーザーの利用頻度を高めたいと考えています。

3つ目は、プラットフォームの解放です。私たち自身がプラットフォームでOMO型の新しい飲食モデルが成り立つと証明したあとは、このプラットフォームを解放し、誰でも簡単にOMO型の飲食店を運営できる世の中を実現しにいきたいと画策しています。

まず短期(1-2年)は、TOKYO MIX CURRYの東京都心部での拡大にフォーカスします。あのAMAZONは本屋のECで突き抜けて、他の領域に一拡大・成長していきました。FOODCODEはOMOカレーショップにフォーカスして突き抜けます。その後、TMx(他領域)、プラットフォーム解放へと進んでいきたいです。

4.TOKYO MIX CURRYとは?(飲食店では無くFOODTECHカンパニーとして)

Why curry?よく聞かれる質問です。

私自身がカレーが好きだった、スパイスカレーはヘルシーで美味しい!ということ以外に3つの理由があります。

マーケットサイズ。カレーは国民食で日本だけで年間100億食も食べられており、マーケットがとにかく大きい。やっぱり事業を大きく成長させる上で、マーケットサイズは重要だと思っています。

カスタマイズとの相性。カレーは個々人のこだわりがとにかく強い。辛さだったり、ご飯の量だったり、一緒に食べるトッピングだったり、自分好みのカレーにカスタマイズすることへの相性がとても良いと考えています。

スパイスの中毒性。これまでインターネットサービスの開発に携わる中で、いかにStickyなサービスを創り上げるか?というのがテーマでした。まさにスパイスの持っている中毒性というのは、「また食べたい!」を生み出し、リピーターをより多く生み出せるサービスになるのではないか?と考えました。

でも一番大きな理由は、いろんな方々に助けて頂き、『身体によく、無理がない。コンディションに関わらず、いつでも自然に食べられて、飽きがこない。ずっと長く付き合える。そんなカレー』が出来上がってしまったからです。

TOKYO MIX CURRYのコアであるカレーは、小麦粉や添加物を使っていないヘルシーなトマトチキンカレーです。北海道の玉ねぎと地中海の気候で育ったトマト、鶏パイタンと魚介のWスープ、塩麹が旨さのベースになっています。これに7種類のスパイスが生み出す摩訶不思議な複合的な相乗効果、隠し味のレモンとオレンジの果汁の酸味が美味しさに爽やかさを追加します。

カレーだけでなくトッピングの1つ1つにもこだわりがあり、トッピングごとに基軸となるスパイスが異なります。単体で食べても美味しいトッピングですが、カレーと一緒にミックスして食べると香りが複層化し、更に美味しくなるカレーとなっています。食べたことない方は、ぜひ一度食べてみて欲しいです。(実際にTOKYO MIX CURRYのユーザーから、ちゃんとお腹いっぱいになるのに、胃もたれとかなく、午後に眠くなったりしないというお声は多く頂いています。日本のビジネスパーソンの午後の生産性が上がれば、もっともっと国力は上がっていくと思います。)

ビジネスモデルについて、売上は通常の飲食店と同じで単価×販売数ですが、コストサイドはテクノロジーを活用することで賃料や人件費を抑え(人件費は時給を下げるのではなく生産性を上げて人件費を抑える)、その分を原価に反映しより美味しいものを提供することを目指します(美味しいものを提供するにはやっぱり原価はかかりますので)。また、KPIも通常の飲食店とは異なると思います。

私たちのKPIは『リピートユーザーのカレー販売数』です。とにかくここを伸ばしていく為に、Dev.チーム、厨房チーム、Biz.チームが一丸となって、『ユーザーの「また食べたい!」を1つでも多く生み出していく』為に、日々邁進しています。

ユーザーへのカレーの販売チャネルは現時点では4つです。私たちのシステムプラットフォームをフル活用し、4つのチャネルで収益性の最大化を目指しています。

テイクアウト:東京都心部に約20箇所(2022年3月時点)

※アークヒルズは3席ですがイートインもあり、夜まで営業していますので、TMCを体験してみたい方は、ぜひアークヒルズにお越しください(他の店舗は平日ランチのみでテイクアウトのみ)法人デリバリー:テイクアウトの近隣法人様100社にまとめてお届(2022年3月時点)

TMCスタンド:テイクアウトの近隣に受け渡しポイントを設置しまとめてお届け

個別デリバリー:テイクアウトの近隣に個別でお届け

※デリバリーは基本的に全て自社でやっています

2019年6月に根津でサービスを開始してから2020年4月の第一回緊急事態宣言まではテイクアウトのみで販売していました。緊急事態宣言でオフィス街から人が消え、テイクアウトだけでは成り立たなくなり、すぐに個別のデリバリーをはじめました。個別のデリバリーをはじめてみると、近隣の会社様にまとめてお届けするニーズが見えてきて、今では100社を超える法人様にご利用頂けるようになりました。そして、最近では法人お届けの機能やオペレーションを活用してTMCスタンドといった新しいチャネルも開始しました。

TOKYO MIX CURRYは日々日々アップデートされており、まだまだビジネスモデルが完成している訳ではなく、ここから形をどんどん変えてくと思っていますし、常に新しい形を模索し続けています。

TOKYO MIX CURRYのユニークなところは、システムプラットフォーム開発から、カレーのレシピ開発、店舗オペレーションまで、一気通貫で全て自社でやっている所です。全て自社でやってるからこそ、スピード感高くユーザーへの提供価値を高める為の色んなチャレンジができていると思っています。

私たちはPure Techサービスではありませんし、Saasのような全自動サービスでもありません。が、しかしながら、テクノロジー×リアルビジネス(飲食ビジネス)で半自動を実現し、これまでの飲食業とは異なる圧倒的な収益性を実現できると考えています。また、私たちがプラットフォーム×オペレーションで生み出す、UXやCRM、マーケティングなどは、今までの飲食店には無い新しい価値を創出し競争優位を築くことができ、結果的に高い成長率も実現できると考えています。

そして全ての情報がデータとして蓄積されて行くため、KPIベースの事業運営を可能にし、小さな成功からの拡大再生産を可能にし将来予測の立てやすくなり、これまでの飲食店とは異なる、FOODTECHカンパニーとしてのスピード感のある事業成長を実現できると確信しています。

5.働く上で大切にしている5つのこと

私たちの会社は、まだ社員が10人くらいの小さなチームなので、明確にValuesを定義したりしていません。なのでこれは私自身が働く上で大切にしていることです(阿吽の呼吸でチームにも伝わっているはず!)。

仕事とは事に仕える

平等

Just do it!(=スピード)

失敗すること(=チャレンジすること)

Have fun!

仕事とは何か?と聞かれたならば、私は「仕事とは事に仕える」ことと答えます。稀代の思想家、松岡正剛さんからお聞きした言葉です。

私たち、FOODCODEにとっての「事」とは何か?

『リピーターによるカレーの販売数(KPI)を最大化する事で、「また食べたい!」と感じるユーザーを1人でも多く増やす事』です。チームのみんなで、この「事」に挑み続けることが大切だを考えています。(KPIは事業のフェーズで変わっていく可能性もあると思いますが)

この『リピーターによるカレーの販売数(KPI)を最大化する事で、「また食べたい!」と感じるユーザーを1人でも多く増やす事』の前ではみんな平等です。役職とか役割とか関係ないですし、社員とかアルバイトとか業務委託とか雇用形態も関係ありません。どうすれば、ユーザーに「また食べたい!」って思ってもらえるか?これにみんなで向き合って、みんながユーザーの為にできることをフラットに議論し実行しています。

そして、アイディアはすぐに実行して試してみること。スピード感高く、たくさんの打ち手を実行し、修正をくり返していく中で、精度を高め、骨太な施策に昇華していけると考えています。

失敗は歓迎しています。何もチャレンジせず、失敗もしないで、できることだけをひたすらやり続ける方が問題だと思います。新しいチャレンジを100%の確率で成功させられる人なんていないと思います。だからこそ、スピード感高く、失敗することが重要だと思っています。*今もドリカムの「何度でも」を聴きながら、このnoteを書いています。

最後に一番重要なのが楽しむこと。私は前職のリクルートのバリューズで「Wow the World!」と「Bet on Passion!」が大好きです。やっぱり私たちのサービスを通じてユーザーの”Wow!”を生み出して行きたいですし、生み出せた時はすごく嬉しいし楽しいです。そしてこのユーザーの”Wow!"を生み出す源泉は、FOODCODEチームの1人1人の好奇心や情熱から生まれてくると考えています。

やっぱり楽しめてないと、好奇心やアイディアは生まれてこないと思うので、今の環境を楽しむってことがとても重要だと考えています。

6.最後に

起業して2年以上が経ちますが、一番聞かれる質問は・・・

「なんで、リクルートの事業会社の役員を捨ててまで起業されたんですか?」

リクルートでスタディサプリを続ける事も、本当にエキサイティングなチャレンジだったし、給与とか働く環境に対しても特に不満はありませんでした。と、同時に最初は副業で始めたFOODCODEもとても楽しかったのです。

そんな時に頭をよぎったのが、元リクルートでJリーグチェアマンだった村井さんから以前お聞きした言葉です。

「迷ったら、ワクワクする方を選びなさい」

スタディサプリもFOODCODEもどちらもエキサイティングでチャレンジングな取り組みだったのですが、当時の自分にとっては、圧倒的にFOODCODEの方がワクワクしてしまい、FOODCODEを選択しました。

結論、何を言いたいかというと、スタートアップは毎日がヒリヒリの連続で、自分で生きている感じがします。そして何よりB2Cサービスは面白いですし、食の領域もとても楽しいです。今の仕事より確実にワクワクすると思います!

「食×テクノロジーが面白そう!」とか「OMOに興味ある!」とか「Saasも良いけど、B2Cが楽しそう!」とか「カレーが好き!」とか、そんな風に少しでも思われた方は、ぜひ私たちと一緒に働きませんか?興味がある方は、一度お話しましょう!ご連絡、お待ちしております。

↓こちらからご連絡頂けると嬉しいです。

hr@tokyomixcurry.com

株式会社FOODCODE CEO 西山亮介

※FOODCODEのそもそもの社名の由来

①食×テクノロジー(ソースコード)

②食の新しい規定を創りに行く(Dress codeのような)

③フードコートのような楽しい食の場にしていきたい

④和音(コード:chord)のような素敵な音色を奏でたい

この4つの意味合いから生まれました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?