糖の科学1 分類 〜糖質と糖類は何が違う?〜

糖の科学シリーズ、記念すべき第一弾は一番ベーシックな分類からスタートしていきましょう。

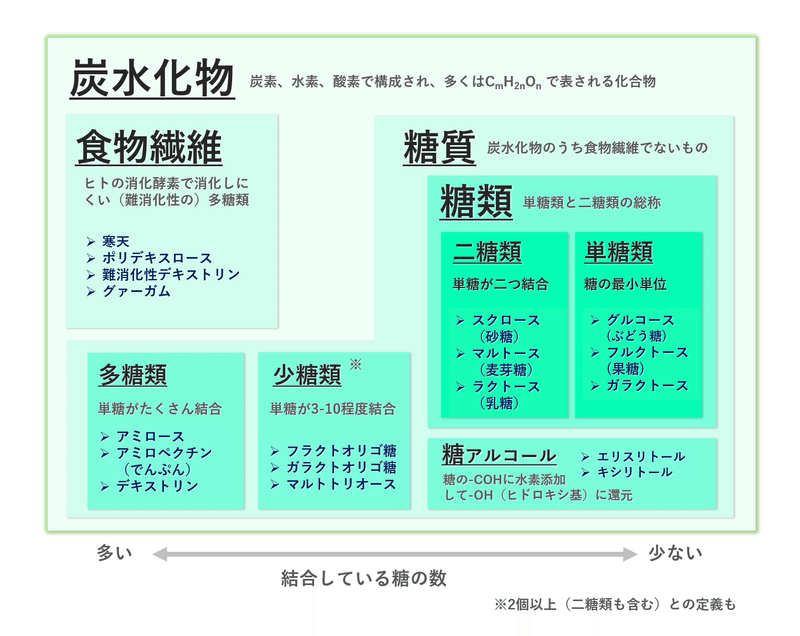

ツイッターであげたこの図解、140文字では足りない思いを解説していたらなんと3000文字近くなったので、お時間ある時にご覧ください。

三行で要約

・炭水化物=食物繊維+糖質

・糖質≒糖類+少糖類+多糖類+糖アルコール

・糖の数(長さ)と消化しやすさが分類のポイント

炭水化物

炭水化物とは「炭素、水素、酸素で構成され、多くはCmH2nOn で表される化合物」と定義されることが多いようです。脂質、たんぱく質と並び三大栄養素の一つですね。

CmH2nOn=Cm(H2O)nということで、炭素に水がくっついた様なものともいえるかもしれません(例外はありますが)。

では、食品表示における炭水化物の定義はというと、実は少し想像とは違っていて「食品重量から、たんぱく質、脂質、灰分(ミネラル等)及び水分の量を控除して算定する。」とされています。

つまり、(炭水化物)=(食品全体)ー(たんぱく質)ー(脂質)ー(灰分)ー(水分)となります。要は全部引いた残りです。

意外ですよね。じゃあたんぱく質でも脂質でもミネラルでも水分でもないもの・・・例えば「クエン酸」とか「アルコール(酒)」ってどうなるの?炭水化物に計算されるの?

この話は長いので次回以降に譲りますが、炭素と水がくっついた化合物の総称で、おもにエネルギー源として使われる、くらいに覚えておけば問題ないでしょう。

糖質

糖質の定義も実に曖昧で「炭水化物のうち食物繊維でないもの」とされています。つまり(糖質)=(炭水化物)ー(食物繊維)。

というのも、食物繊維(後述)は分析法が決まっているのですが、糖質(及び炭水化物)にはそれ全体を分析する方法が決まっていません。分析できる食物繊維を分析して、残りが糖質となっているわけです。炭水化物自体が残り物であるのと同じですね。

「糖質って何?」と聞かれたときに悩むのですが、食品表示基準に沿えば、

炭水化物の中でカロリーのあるもの→50点

お砂糖とかお米とか甘いものの総称→70点

炭水化物から食物繊維を引いたもの→100点

ということで、分かりやすさをとるか正確性をとるか、相手に合わせて説明を変えていきましょう。

糖類

やっとちゃんと定義できるものが出てきました。

糖類とは単糖類と二糖類の総称。つまり糖質と糖類の関係性は「糖類は糖質の一部(糖類⊂糖質)」となります。

単糖類とは、それ以上加水分解されない糖の最小単位で構造式はC6H12O6で表されます。

有名なものでは、一番基本のグルコース(ぶどう糖)、果物やはちみつに多いフルクトース(果糖)、ヒト体内にも存在するガラクトースなど。

二糖類はその名の通り単糖が二つ付いたもので、お砂糖でおなじみスクロース、牛乳でおなかを壊す原因のラクトース(乳糖)、保水性などを持ち食品添加物等様々な用途で活躍するトレハロースなどが含まれます。

ここがやっと糖!って感じのところですね。定義もしっかりしていて、各物質を分析して表示に入れます。

少糖類(オリゴ糖)

オリゴ糖と呼ぶ方が普通な気がしますが、3-10個程度の単糖が結合したもの総称です(二糖類も含むとの説も)。よく「オリゴ」と略されますが、オリゴ(oligo-)は少数のという意味の接頭語なので、ちゃんとオリゴ糖と呼びましょう。

少糖類の中には糖類と同じように消化されやすいもの(グルコースが三個ついたマルトトリオースなど)もありますが、ヒト小腸の消化酵素では消化されにくく(難消化性)大腸まで届き、大腸のビフィズス菌などの有用菌に使われるものが多数あります。

事例としては、フルクトースが複数結合したフラクトオリゴ糖などが有名ですね。

多糖類

多糖類はそのままで、糖がたくさんついたら多糖類。何個が目安かと言われたら一応分子量の目安もあるらしいですが、成分ごとにこれは多糖類!みたいに覚える方が早いかも。

事例として、いわゆるでんぷんと呼ばれるアミロース(直鎖、パサパサ)とアミロペクチン(分岐、モチモチ)、やや低分子で賦形剤として使われるデキストリンなど。

ちなみにお米のモチモチ具合に関して、タイ米はアミロースが多い、うるち米はアミロペクチンが多い、もち米はアミロペクチンのみらしいです。

糖アルコール

糖の一部分(アルデヒド基)に水素を添加してヒドロキシ基(ーOH)にしたものを糖アルコールと呼びます。

CにーOHがつくからアルコール。名前に〇〇オールがつくから覚えやすいけど、構造はちょっとわかりにくいですね。。詳しい構造に関してはまた後日。

この糖アルコールの特徴は、オリゴ糖にも似ていますが消化されにくく、エネルギーとして使われにくいこと。いい意味では低カロリー甘味料、懸念点としておなかを下しやすい(緩下作用)。ほかにも保水性が高かったり、(糖として使われにくいので)微生物の繁殖を抑えたり、共通の特徴を持ちます。

事例としては歯の健康に役立つことでおなじみのキシリトールが有名ですが、ソルビトールやエリスリトールなどの甘味料も糖アルコールの一つ。

食物繊維

トリを飾るのは食物繊維。野菜、いも、海藻、きのこなど食材が思い浮かんだり、栄養素としては知られているのでなんとなく繊維質っぽいという印象はないでしょうか。

定義はかなり曖昧で、今回の図ではヒトの消化酵素で消化しにくい(難消化性の)多糖類としました。

こちらも難消化性オリゴ糖と同様に、小腸で消化されにくく、大腸で到達して腸内細菌のえさになったり、便のもとになったりします。

事例としては、ガラクトースを主な構成要素とした寒天(アガロース、アガロペクチン)、トクホでおなじみの難消化性デキストリン、フラクトオリゴ糖がさらに長くなったイヌリンなど。

ちょっとわき道にそれますが、リグニンと呼ばれる植物由来の成分は糖ではなくフェノールなどで構成される(つまり多糖類ではない)高分子なのですが、なぜか食物繊維に分類されるようです。

このように食物繊維という言葉と消化されにくいもの(オリゴ糖やレジスタントスターチなど)という言葉に微妙な被りがあって定義に支障をきたしているため、難消化性のものの包括的な概念として日本食物繊維学会では「ルミナコイド」という名称を提唱しているようです。

まとめ

ということで、最後にもう一度図解を眺めてみると、それぞれの特徴がなんとなくわかっていただけたでしょうか?

最後に一つだけ誤解のないよう書いておくと、今回は食品表示における栄養成分表示の考え方に基づいて分類をしていきます。

例えば、化学構造の観点では違う分類になるでしょうし、同じ栄養系ですら食品成分表や食事摂取基準とは分類が一部異なっています。例えば、食事摂取基準では「難消化性炭水化物を食物繊維と呼ぶ」となっており、糖アルコールや難消化性オリゴ糖も食物繊維ととらえています。これは正しい正しくないの話ではなく、この分類を何に使いたいかという話ですね。栄養表示では糖質と食物繊維を明確に分けたい、食事摂取基準では難消化性という生理機能で分けたい、というよう用途で違うだけですね。

というわけで、今回は一番基本の分類をまとめてみました。

次回以降はこの分類ごとに、どうやって分析するのか?エネルギー(カロリー)はどうなってるのか?オフとかゼロとかどういう意味か?というところにどんどんメスを入れていきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?