「ニセモノがホンモノになってしまった世界」(2023年11月)

●11月1日/1st Nov

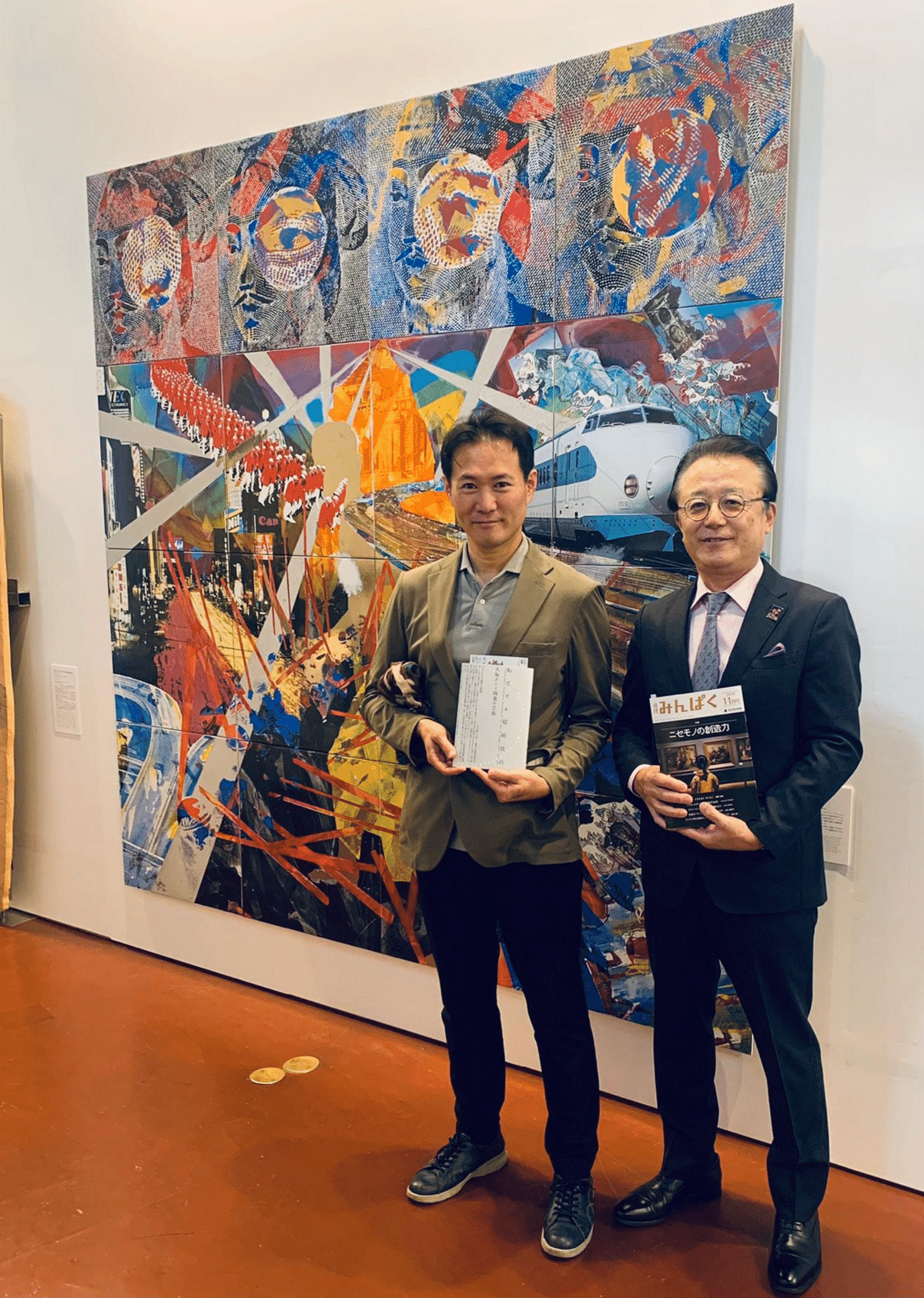

国立民俗学博物館が発行する「月刊みんぱく」にハナムラの論考を載せて頂きました。今回は「ニセモノの創造力」という特集で、僕は「ニセモノとホンモノが反転するとき」という論考を書いております。どこかで手に入れた方は是非お読み下さい。

●11月2日/2nd Nov

小野龍光さんとの対談を終える。東大で生物学を修められた元IT企業の社長で、社会的には成功者と言われる方が、インドで突然得度なされたという。彼は仏道を歩み始めて一年、僕もスリランカの僧侶に仏教の瞑想法を指導していただいて10年ほど経つので、話してみたらと頂いたお話だったが、共有できる範囲で二人で色々とお話しを紡いだ。クローズドの回だったし何かを掘り下げるというような会にはならないかもしれないが、楽しくはお話ししたつもり。公開するかどうかは未定だが映像記録だけはしている。

スマナサーラ長老の元で瞑想のご指導を頂いて長いが、僕自身は一度も出家などしようと考えたことはないというところから、先日の対談を始めた。それどころか自分は仏教徒ですらない。おそらく僕は宗教という枠組みで仏陀を理解しようとしているわけではないのだろう。

個人的には、出家というのは全てを捨てて、世俗にはもう二度と帰らないというくらいの覚悟が必要だと思っている。それに自分は社会の役に立たなくなる上、人に支えてもらわねば生きていけない身になる。野垂れ死ぬことも厭わない覚悟で本気でチャレンジするからこそ敬意を払うべき存在になる。

しきたりや規則や戒律にあまりに重苦しく縛りを感じてしまうと不自由になるのもそうだろうと思うし、それに対して、頭を丸めて袈裟を着れば誰でも僧侶になれるという軽やかでカジュアルなアプローチということには一定の理解は示しつつも、その覚悟のほどについては外から見ている分にはよく分からない部分もある。

●11月5日/5th Nov

大塚オーミ陶業の50周年の展覧会の最終日にお邪魔する。大塚美術館の陶板で有名だが、オーミさんとはもう割と長くお付き合いしていて、僕の「塩の聖域」のモニュメントの制作でも随分とお世話になった。大杉社長とランチご一緒しながら、あれこれ今後の展開などについてディスカッションする。

随分と前に、僕も一度講演でお世話になった上村博先生が監修に入られていて、展示のクオリティも高かったし、京都での開催は大成功ではないか。信楽の工場には月に一度くらいお邪魔していたが、そこの展示室では見た事なかった作品も並んでいた。特にロバート・ラウシェンバーグと横尾忠則のオリジナル作品は今回倉庫からわざわざ蔵出しされたという。

キトラ古墳や法隆寺の仏画、縄文土偶などの陶器レプリカの技術で有名だが、複製技術というものが持っているチカラについて再考させられる。先日の「月刊みんぱく」にも寄稿させて頂いたが、ニセモノがホンモノと反転する可能性がここにあるようにも思える。あと触ることが出来るチカラも大きい。

●11月7日/7th Nov

本日はデザインクロニクルの七回目。テーマは「IDENTITY」。現代社会のほとんどの問題はアイデンティティと関係していると常々思っている。個人のアイデンティティの問題は僕のポッドキャスト「まなざしの革命放送」に譲って、今日は地域のアイデンティティについて。

初に前回の大航海時代の続きで、近世ヨーロッパの社会背景を確認。15世紀から19世紀に至るまでの近世の出来事と、人々のまなざしの変遷を追いかける。宗教改革、科学革命、小氷河期、農作物の不作、ペストの流行、三十年戦争、革命など、近代国家への移行期に起こった17世紀の危機の時代を見ていく。

その次にそんな近代国家の形成にいかに風景の価値が利用されたのかについて解説。ピクチュアレスク的な国土美化運動と国家の合意形成との関係、志賀重昴の「日本風景論」や「美しい国」の議論の中に、国家を象徴する風景と右傾化との相性について見ていく。

その次の話題は風景の固定化の話。産業革命で自然破壊が進み、それを保護するために生まれた国立公園制度について解説しながら、風景保護と自然保護の違いについて説明する。ヨセミテの草原風景がネイティブアメリカン達の野焼きで守られたり、里山のように人が管理することで保たれる風景について植生遷移の話題と一緒に見ていく。保存と保全の違い、原風景とアイデンティティとの関係について確認する。

その次に、歴史とアイデンティティについても追いかける。我々が今使っている意味の歴史という言葉は18世紀ごろからという見方があることを紹介し、歴史がアイデンティティの根拠になり始めたことを都市景観図の中に見いだす。選ばれたものが歴史認識を作るが、そこには色んなバイアスが入ることを、東京駅舎の復元の例を見ながら考える。

最後に観光と地域アイデンティティについて解説する。観光という現象が起こってから、地域のアイデンティティは住民達だけで決めれなくなって現状をアーリの観光のまなざしの議論から読み解く。サイードのオリエンタリズムなども見ながら、文化の真正性について一緒に考える。ハワイのフラやバリ島のケチャなどの事例を見せながら、ブーアスティンの擬似イベントやドゥボールのスペクタクルまで射程範囲を拡げて解説した。

一回の講義ではなかなか全てを吸収は出来ないだろうが、毎回の講義の翌週に提出してもらっている「パピルス」名付けたレポートを読んでいる限り、学生たちは自分達で考えていることが伝わってくる。大学2回生の講義としてはかなりハードルが高いかも知れないが、それくらいで丁度良いのではないかとも思う。自分のキャパの少し上のことをした方がいいのだろう。

●11月13日/13th Nov

明日の講義では「メディア」の話をする。大学院で話していた頃からは、メディアを取り巻く社会状況が大きく変わったので、大幅にアップデート。特に映像をかなり追加した。

僕自身が専門にしてきた「風景異化論」は、英語訳を「TRNSCAPE」としているが、実は「MEDIASCAPE」と言ってもいいぐらい。なので、明日の回は伝えたいことが多すぎてスライドが絞れない。

●11月14日/14th Nov

本日のデザインクロニクルは「MEDIA」について。メディアというとテレビや新聞、インターネットのことだよね、という固定観念を外すために、メディアの定義と記号論から話を始める。パースの記号論のシンボル、イコン、インデックスなどを解説しながら、文字がシンボルという記号であり、人の思考を媒介するメディアであることを説明。文字の起源とシュメール、エジプト、マヤ、ロンゴロンゴ、神代文字など表意文字のデザインの変遷、フェニキア人の表音文字、メディアの強度と軽量度がいかに時間的、空間的なアクセスと関係するかを話する。

次に通信という角度からメディアを追いかける。トーキングドラム、狼煙、伝書鳩、腕木通信、旗振り通信と、人は距離を克服したコミュニケーションを開発してきたことを解説。それが鉄道と電信の発明で大きく変容して時間と空間が分離したことを見ていく。ヴィリリオの速度学から速度と権力、時間距離、リアルタイムなどの概念も見る。途中でマルコーニの無線の下りで、ニコラ・テスラの世界システムを挟んだのは完全に脱線だが、大学で話せる限界ぐらいまでは攻めてみる。

その次に20世紀後半のメディア論からマクルーハンを中心に、前後のオングやイニスなどの研究から概念の変遷を見ていく。あらゆる経験を媒介するものがメディアだという理解、音声から文字へと変わったことが認識にもたらした変容、身体拡張のテクノロジーなど、マクルーハンの基本的な概念を追いかける。書き言葉による視覚優位の文化と印刷技術がいかに世論を形成して「ネイション」と「パブリック」を形成したのかについて、ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」と併せて解説する。

その印刷という複製技術がもたらしたイメージの複製について、版画から写真、映像までを追いかける。カメラオブスクラからニエプスのヘリオグラフィ、ダゲレオタイプからカロタイプへと複製技術が発展した経緯、エジソンのキネトスコープからリュミエールのシネマトグラフに至る映像メディアの変遷も解説。複製技術に伴って生まれたアウラの概念をベンヤミンの研究から説明し、エジプト観光局のプロモーション映像なども見せる。

最後はソンタグの写真論からメディアの消失の話、ボードリヤールのシミュラクルとハイパーリアル論を軸に、現代のメディアと我々の認識を取り巻く状況を分析する。Twitterの宗谷の蒼氷の画像や初音ミクの映像、ロン・ミュエクの作品、「ジュラシックパーク」から「アバター」に至るCG技術の変遷、「クローバーフィールド」などのPOV映像がもたらすリアリティについて見ていく。

途中で、湾岸戦争時のきっかけとなったナイラ証言の映像を見せながら、戦争がいかに広告会社によって作られていくのかも差し込んだ。その後、映画「ブレードランナー」の都市イメージと、それがオリジナルになった重慶の都市景観を捉えるまなざしについて、以前解説したピクチュアレスクとの類似性を確認し、映画「マトリックス」と攻殻機動隊の話題と映像を交えながら、頭に電極刺されるようなハイパーリアルが現実化する可能性について、メタバースをプレゼンするヴァーチャル美少女ねむの映像をバックに解説しながらでエンディングを飾った。

かなり分かりやすく話したつもりではあるが、おそらく公大の学生では一回の講義では理解できないことは承知だ。ただ、こういう世界があって、どんなものでも分析と考察の対象になることを知ることには意味があるように思う。8回目が終わったが、学生たちは毎回シャワーのようにスライドを浴びて、真剣にメモ取っているが、段々と顔つきが変わってきた感はある。当初抱いていた環境やデザインやSDGsという概念はおそらく霞んでいるのではないかと思う。君らが挑もうとしているのは「総合知」なのだ。そう簡単に世間で言われていることに絡め取られてはいけない。

●11月15日/15th Nov

月齢1.7日の今日。心落ち着けて瞑想しながら過ごすことにする。

人の寿命は人の手ではどうすることも出来ない。それは業の管轄なので、我々にできることは日々の行為を良きものにすることしかできない。貪らず、怒らず、愚かな考えに陥らず、その場をしっかりと生き切ること。生きとし生けるものへ慈悲を傾けること。それだけを続けると、因果が良き方向に流れていくことの証を今日も学ぶ。

ここのところご縁のあった方々の生命が際に立たされる局面が続いている。夏も先週も今日も、そして来月もまたやってくる。心が身体を見限って彷徨い出ることのないように、こちらの心の状態を落ち着けて定点として見守ることが、どれほどの力を持つのか。それは理屈や言葉の世界ではない。この世に授かった生命をどのように使うのかは我々の課題だ。生きとし生ける全てのものが幸せでありますように。感謝と回向します。

●11月16日/16th Nov

対談本の原稿を何とか整理出来たので、ようやくスマナサーラ長老にチェックして頂くプロセスに入る。お互い語り口はライトだが、かなりなことを話しているので、あらゆる方面から矢が飛んでくる可能性もあり、出版には勇気がいる。企画が飛んでしまった本など山ほどあるので、何とか実現できればいいが。

●11月17日/17th Nov

次の講義の準備のために、18世紀末のパリの産業博覧会から、1851年のロンドンを皮切りに始まる万国博覧会を改めて調べ直している。この辺りの近代化の歴史がデザイン史の中では最も重要な部分だが、すっぽり資料が抜けて残っていないものがある。その背後に政治的な意図を感じてしまう。

●11月20日/20th Nov

大学という場所だけではないのかもしれないが、専門家は評価できても、総合化するクリエイションに関しては評価できない傾向にある。それどころか、総合化する職能は専門職であるという意識もないのだろう。「総合」という「専門」は成立しないということであれば総合知などうたわねば良いとは思うが。

●11月21日/21st Nov

難しい言葉を使って、複雑なことを語る方がありがたがられる世界というのはどこか奇妙だが、学問や芸術ではありがちな話だ。その一方で、複雑な事象を単純化して語る一知半解な語りも、賢い態度とは思えない。それに気づくと黙して語らずとなってしまいがちだが、もっと言葉も心も自由に遊べる状態を常に保っておきたいものだ。

●11月22日/22nd Nov

バングラデシュで「ベンガルの赤い蛇」の彫刻堤防を制作したのがもう10年前。みんな元気かな。

●11月22日/22nd Nov

次の講義では産業革命後のデザインで、万博、ウィリアム・モリスの話題から、19世紀のパリのメゾンとオークチュールからパリモードがどうやって育ってきたのかを話す予定。だが90分だと限界があるので、ひとまずパリモードはウォルトとポワレとシャネルの3人だけに絞る。

「ガゼット・デュ・ボン・トン」の話題では「ヴォーグ」に買収された下りは時間の関係でとても出来ない。エレン・アンドレのいい写真が見当たらないが、定期的に映像入れないと学生の頭がショートするので、2023年のパリコレの映像でも入れておく。

●11月23日/23rd Nov

若いヒトの方がこれまでの世間での常識を知らない分、冷静に疑問を育てていると思っていたが、どうやら年齢は関係ないらしい。ニュースで流れてくることを素朴に信じて、そこで提示された問題解決ばかりにフォーカスする態度は、傾向と対策にばかり長けた受験技術と大きく関係していそうだ。個人的な逡巡もリアリティもない正義感が世の中を余計に難しい状況にすることなど、一欠片も想像できていないのかもしれない。従順さを求めて、違和感を育てないような教育は恐ろしいな。

●11月24日/24th Nov

人間というのはそこに居るだけで、実に多くの情報とメッセージを発している。その身の振る舞い方、視線の泳がし方、衣服のチョイスやシワのより方。何も言葉を発しなくても、見る者の洞察力に応じて、雄弁に語っている。

だから言葉だけで自分が判断されるなどという幻想は捨てた方がいいし、面接においてセリフを誦じることは逆にマイナスになるのではないかと思う。嘘のつき方が上手いことにも問題はあるが、バレバレな嘘を強引に突き通すのは感性が弱いとしか判断できないぜ。

●11月24日/24th Nov

「期限までは異議申し立てを認めますが、それ以降は受け付けないというルールになっています。そんなルールの存在を知らなかったって?それはあなたが調べなかったからでしょう。それは目立たないかもしれませんが、一応ちゃんと開示はしてあります。こちらとしては猶予を与えたはずですが、その期間内に何も意思を示さないということは、こちらの言い分を全て受け入れたとみなします。それを知らなかったのも、知ろうとしなかったのもそちらの都合です。ということで、月末の期限が過ぎればこれからはこちらの指示に従ってもらいます。」

↑こういうロジックで物事は進んでいく。

大体、何か物事を進めようとする者が、それを進めることのデメリットをあからさまに提示することはないのはちょっと想像すれば分かる。一見、何も問題なさそうに見えるから、特段異議を申し立てないのだが、「契約」という考え方に慣れた連中は、一度締結した契約を根拠に物事を押し通す。日本人はその辺りが甘くて、契約は後から変えれると思っている。どちらが上手に物事を運ぶかは明らか。

今日の「ヒトの学校」でも話したいとは思うが、短期的に正しそうに見えることが長期的に間違いであることなどいくらでもある。騙す者と騙される者という構図は一方では成り立たない。騙される者が居なければ騙すという行為は成立しないからだ。

だから騙されないようにこちらが気をつけておくことが大事なわけで、それは「疑う」というより「確かめる」という言葉遣いの方が適切かもしれない。

誰もが自分が正しいと信じて、相手を正そうとすることがデフォルトの社会では、確かめないままでいると、知らない間に進んで騙されることになる。

誰かが見ているところでなされる悪行為や善行為など、さほど意味がない社会だ。頭のいい者は人が見ているところで悪事は働かない。むしろ人が見ているところでは善行為をしているように振る舞うだろう。

見せかけのヒーローにだけ人の耳目が集まる社会では、耳の痛いセリフはスルーされる。自分が正しいという前提は崩したくないからだ。

人に言われてすること、人のまなざしにさらされるからすることなど、大したことではない。本当に自分が大事だと思うなら、誰が見ていなくてもするだろう。そうでないことはしてもしなくてもどちらでもいいことなのかもしれない。

誰も見ていなくても、僕がここで呟くのは大事だと思うからなのだが、多くの人にとってはどちらでもいいことなのだろう。

●11月25日/25th Nov

本日は「ヒトの学校」の第一クール「オトナは正しいのか?」のファイナル。3回目の今日は7名のほぼフルメンバーで、小学生から高校生まで幅広い。これまでは聞き役に回ってきたが、今日はこれで最後のヒトもいるので、ハナムラもいっぱい話した。

過去二回の振り返りをして、初回で話した、ルールとは誰が決めて、なぜ設ける必要があるのかという話題、前回に出てきた正しさと正しさがぶつかる時にどう調整するのかという話。そして前回の最後に出たホストクラブの何が問題かという話題などから、正しさの問題へと問いを広げる。

本日初参加の小学生のゆきおくんが、冒頭から資本主義における価値のあり方を滔々と述べだしたので、場が面白い展開になっていく。法律、規範、道徳という様々なルールの話、正しさにはJUSTICE だけでなく、CORRECTがある話、今正しいことが次も正しいとは限らない話、立場や場所や時代によって正しさは変わる話など。

何かを判断する際の基準をいかに持つのかという生き方から、今のイスラエルのガザ侵攻の話、人殺しが絶対にダメなのならなぜ死刑があるのかという問いまで、幅広く話題を展開する。最後に僕から物事にはメリットとデメリットがあって、ちゃんと自分で調べて確認して考えて判断するのは自己責任であること、自分の人生の舵取りを自分ですることの大切さなどを伝える。

今日の最終回は、流石にみんな終わってからもずっと残っていて、立ち話でみんな真剣に話を聞いていた。なぜ勉強するのか、なぜ大学に来るのかは、自分で考えるべきだし、いつでも誰かのせいにして自分を変えようとしないオトナになるのか、何でも自分で調べて考えて自分をマネジメントしていくオトナになるのかは、皆さんの自由と責任のもとにあるというメッセージも伝えた。

ようやく聴く準備が整った状態になったところでもう終わりというのは残念だが、彼女たち彼らの間で、何かが変わったであろう手応えは十分に感じられた。後は日常の中で社会の奇妙な理屈に問いを持ち続けられるかが課題だ。次のクールは「ガイチュウは殺していいのか」というテーマだが、既にリピーターがいる。大学で専門教育する前に、まずヒトになるための教育をしているつもりだが、可能性を感じる。

●11月27日/27th Nov

土曜日の「ヒトの学校」に参加した小学生のゆきおくんは改めて凄かった。アメリカでは子供の創造性についてかなり研究されているが、子供と対等にディスカッションしたり共同研究する方が可能性があるように思える。小学生を客員研究員に迎える方がいいのではないか。

中高生くらいになると、とかく物事が抽象的になりがちだ。どこかで聞いたことある概念や常識を振り回し始める。頭がちになると経験から学べなくなるが、自分の身体で感じて、自分の頭で思考して、自分の言葉を紡いでいるからこそリアリティが出てくる。

こちらが教育するとかそういう話ではなく、対等なヒトとして一緒に物事を考えるということが成立する状態がベストだ。そのためにはそれぞれが自立していることと、柔軟性があることが重要だ。しかし指示を待っているだけの大学生ではそれができないというジレンマが生じるのは、やはりそれまでの教育の方に問題があるからだろうとは思う。

●11月28日/28th Nov

本日のデザインクロニクルのテーマは「DESIGN」。時代は19世紀から20世紀にかけて。この近代化の時期に今の文明のフォーマットが整えられている重要な時代。

最初に近代合理主義と産業革命の話題から。主客未分化の中世から、大航海時代、宗教革命、科学革命を経て、17世紀ごろには自然を客体化するまなざしが育つ。その客体化が風景の発見につながるが、一方で自然を合理化、効率化、合目的化する近代合理主義の考え方が生まれる。

これは前回のマクルーハンの話で取り上げた文字文化と視覚優位と関係していて、さらに博物学の成立とも関係している。ヴンダーカンマーの話に寄り道しながら、視覚によって整然と対象物を分けて分類していく認識が工業化や産業革命につながることを確認。産業革命前のプロト工業化から機械化、工業化、製鐵技術、移動技術など19世紀半ばのイギリスを中心に次々と生まれる発明も追いかける。

次に19世紀半ばから20世紀頭くらいまでの万博の変遷を辿る。パリの産業博覧会から1851年の第1回ロンドン万博を展示品や水晶宮なども含めて詳しく見る。この万博以降にデザインという概念がイギリスで重要視されて学校や美術館が整備されていったことも確認する。このロンドン万博については個人的な疑義も挟みつつ、それがデザインの成立に果たした役割はちゃんと解説する、

その後、第二回ロンドン万博、フィラデルフィア万博、パリ万博、セントルイス万博など、その当時の会場デザインやエッフェル塔、フェリスホイールなどの目玉建築、そして当時の技術や発明品とともに追いかける。芸術においても、日本文化がヨーロッパにもたらした刺激やジャポニズムとゴッホなども見ていく。万博が文明共有の場になっていたことや、都市整備の契機となっていたことなどを確認しながら、現代の万博は果たしてどういう意味があるのかを考える。

その次にイギリスのモリスとラスキンのアーツアンドクラフツ運動を紐解きながら、「生活の中の美」という考え方がモダンデザインの根底にあることを確認していく。モリスのテキスタイルや環境保存活動、ケルムスコットブレスなども紹介しながら、社会運動としての芸術という考え方の基礎を作ったことを解説。

その運動が日本の柳宗悦の民藝運動に見る「無心の美」へとつながる話、そこから現代の無印良品へとつながる話などを見ていく。その後で、フランスでは生活の美が違う展開を見せた例として、オートクチュールとパリモードについて見ていく。ウォルト、ポワレ、ココ・シャネルなどが挑戦したこと、モード誌「ガゼット・デュ・ボン・トン」と写真が果たした役割を見て、デパート文化とプレタポルテの台頭に繋げる。パリコレの映像では皆メモを取る手が止まって映像に見入っていた。

その後ベルエポック時代に戻って、世界初のインターナショナルスタイルとなったアール・ヌーヴォーの作品を見ていく。ミュシャのイラスト、クリムトの絵画、ガレやティファニーのガラス工芸、マジョレルの家具、ガウディの建築から日本の辰野金吾や夏目漱石の本の装丁までアール・ヌーヴォーの領域横断性と国際性を確認。

それらが第一次世界大戦で突如終了し機械化時代が強まったことを見る。アーツアンドクラフツやアール・ヌーヴォーがなぜ衰退したのかを分析しつつ、同じ時代にドイツでは建築家たちが工作連盟を立ち上げて工業デザインに向かっていったプロセスをベーレンスやタウトの作品とともに追いかける。グロピウスだけは改めて取り上げるので名前だけにとどめる。

実は同じ時期にフランスでキュビズムが持ち上がってきたことがモダンデザインに繋がった経緯も見ていく。ピカソの絵を解説しながら、キュビズムがもたらした新しい美の話、そして同時期のアドルフ・ロースに見る装飾の排除と機能主義を紹介し。建築を中心としたモダンデザインの展開を見せながら合理化、効率化、合目的化が機能美のような形へつながることを確認。

環境社会システム学類だが、おそらくデザインの学科の学生が聞いても納得のマニアックな所も話すので、お腹いっぱいだろう。ただ、デザインとは単なる感性の問題だけではなく、極めて社会性を帯びていくことを理解してもらいたかった。その目的は達成できていると願う。

●11月30日/30th Nov

都市計画の歴史を見ていると、改めて社会主義と相性がいいと感じるのは否めない。理想都市にしてもオウエンやフーリエはそもそも社会主義だったし、その後マルクスらに空想的社会主義とか、資本家の理屈と言われようと、搾取される労働者をなんとか守らねばという想いはあったのだろう。イギリスの場合と「公衆衛生」に端を発しているから、好き勝手を許さないという規制の方向になるのは仕方がない。

ただ、個人の自由を制限して、全体に寄与せよという発想は理解できるが、ルールを作る側にいるものが自由に振る舞えるように、ルールを押し付けられる側を制限するのであれば本末転倒ではないか。社会主義と全体主義、個人主義と自由主義はそれぞれ位置する極が似ているが、イズムに絡め取られずに微妙なニュアンスの違いを嗅ぎ取る必要はありそうだ。主語が誰なのかによるな。

政策や計画に携わる人には強い倫理観が必要なのは言うまでもないし、倫理観があっても問題の本質が見えないと余計に問題が大きくなる。

主語の大きい人はヒロイックなので、そもそもあんまり信用に値しないと個人的には思うが、大きな主語を掲げて何千億の予算を投入しても、結局は自分と一部の人間にだけ利益が行くのは構造的な問題でもあるのだろう。

計画側がそれを知らないとは思えないので、やはりどこか確信犯的な匂いにならざるを得ないのだろう。

●11月30日/30th Nov

すっかりと誰かの目を気にして言いたいことも言えない世界になってしまった。正しいことや美しいこと、ポジティブなことしか言葉にしてはいけない空気の中で、飲み込まれてしまった言葉たちは一体どこに行き場を見つけると言うのだろうか。詩や音や絵や踊りの中に、そしてあらゆる表現の中に発言権を求められないようになれば、この世界は終わってしまうだろう。

革命は外にあるわけじゃない。自分が主語ではない語りから革命が生まれるはずはない。ラッパーは伝えたいことがあるからライムを叫ぶのであって、何か安っぽいソリューションをするためじゃない。個人の心の叫びが持つチカラというのはもっと大きいはずだ。どんなに外から縛ろうとしても、必ず生命は逃げ道を見つけるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?