養殖現場レポ@宮崎県島浦

内水面、海面とそれぞれ何カ所か現場をみせていただいているのですが、その中でも今一緒にプロダクトを開発していただいている(有)結城水産様の現場のお仕事をご紹介させていただきたいと思っています。

現場ってめちゃくちゃ大変だし、自然や生き物と向き合う彼らの仕事が物凄くかっこよかったので、そういう彼らの仕事の裏側を伝えたいなと

お魚も買えます。忖度なく超おいしいです。マジでうまいです。

島浦ってどこ??どんなところ?

宮崎県島浦。宮崎空港から延岡まで電車で1時間半。さらに延岡市街からバス・タクシーで20分で浦城港へ。浦城港から島浦港までは高速艇で10分、フェリーで20分かかる。東京からで考えると丸1日はほぼ移動となる距離感。

九州とは陸では繋がっていない小さな島で地形は結構岩がち。急峻な崖が多く、時折波が強く岸壁に打ち付けて潮飛沫が上がっていた。透明度がとても高く、美しい海に囲まれていて、水が澄んでいることが陸からみてもよくわかる

島浦にはもともと28業者の養殖事業者がいたが、今は地元では2社のみが生き残っている。海上には県外にはなるが、某大手の小会社の生簀も多数見られた。かつてはもっと多くの生簀があったらしい。

早朝から夕方まで。養殖現場の一日

結城水産様はそんな宮崎県島浦の島で養殖事業を営む会社様。社員5名で育てているのはカンパチ、シマアジ、マダイ、イサキの4魚種。

養殖現場、特に海面養殖の現場は、朝が早い。日の出よりも前から仕事が始まる。そして日が暮れる17時くらいまで仕事が続く。体を動かす仕事なこともあり、社員の方はさすがに筋肉量が多くて精悍な人が多い。

網の点検や交換、餌やり、出荷、選別、加工などやらないといけないことが本当にたくさんある。ほとんどの時間が洋上での作業。波が高い日があれば、生簀の上で立つことすらままならない。

稚魚の受け入れ

養殖は魚を育てて出荷する仕事。生産計画は稚魚の入手から始まる。魚によって異なるが、だいたい出荷できるようになるまで1年半から3年ほどの時間が掛かる。

どの稚魚を何匹仕入れるか。ここでの意思決定が将来の自分たちの生簀のポートフォリオを構成することになるため、ここで発注量を極端に間違えると後工程では基本的には挽回できない。

種苗は大きく人工種苗と天然種苗の2種類がある。稚魚が入ってくるのはだいたい春先。モジャコ(ブリやハマチの稚魚)の人工種苗だと秋頃入ってくるものもある。天然物は数の確保が厳しくなっていることもあって、入手タイミングが遅れることもあるとのこと。

餌やり(DP/EP)

稚魚は胃袋が小さいので、小さいときはとにかく頻度高く餌をやらないといけない。朝・昼・夕方と最低3回には分けるらしい。様子を見ながら量をコントロールするため、稚魚はどうしても餌も手やりとなる。魚群となってぐるぐるといけすの中で回遊するようになったら餌を食べる量も本格的に増える。回遊してる魚たちはとても愛らしい。

魚が大きくなるにつれて給餌量が増える。ペレット状の餌(DP・EP)は魚の口の大きさに合わせてエサ自体の大きさが大きくなる。さすがにすべて手やりでというのはオペレーションが回らないので、ある程度大きくなったらペレットの餌は自動給餌機で餌やりをするのが一般的。

自動給餌機の設定で餌を飛ばす距離や飛ばし方、時間、タイミングなどを設定できる。最近は給餌にIoT、AIの技術を活用したUMITRON CELLや餌ロボといった新しい自動給餌機も出てきている。

餌の出し方も一定で出し続けた方がいい魚種と間隔を開けて出した方がいい魚種とで別れるらしく、このあたりは生産者の知識・経験も大事になる領域。タイは「餌を食べるときだけ水面近くに上がってくる」けど、シマアジは「ずっと水面近くでも泳いでいる」とかで魚群行動も違う。餌食いの荒々しさも違う。ブリやカンパチは荒々しい餌食いだし、タイはちょろちょろと食べ続ける穏やかな餌食い。ちなみに内水面の川魚(イワナとか)はもっと大人しい。

餌は養殖事業のコストの6~7割を占めるほどの莫大なお金がかかっている。仮に年間コストが5億だとすると3~3.5億の餌代がかかる。下の写真の袋はすべて自動給餌器に1日で入れる量。1袋20kgあり、だいたい各生簀の自動給餌機に5~8袋分の餌が入っている。この餌が2~3日で尽きるというペース感。

餌やり(MP)

すべての魚種がDP/EPかというと、そういうわけではない。生の魚(生餌:なまえ)の方が消化もいいし、配合物もコントロールしやすいので、MP(モイストペレット)で給餌しているところもまだまだある。

結城水産様の場合だとカンパチはすべてMP。魚病になると一時的にシマアジもMPを使うそう。薬をエサに混ぜ込めるのがいいところ。

餌になるのは主に多獲性の魚。イワシやサバなど。コストも抑えられるし、SDGsのストーリーも作れるので、加工残渣を使うところもある。結城水産様のケースだと、島浦で取れた冷凍イワシと市場で買ってきた冷凍したイワシを専用の機械にいれてマッシュし、栄養剤や配合飼料と一緒に混ぜていた。

配合飼料には魚粉や小麦粉などがはいっていて、つなぎとしての役目も果たしている。マッシュされた餌は圧縮され、魚の口のサイズに合わせてカットされる。できた円柱状の餌をエアで飛ばしてカンパチに給餌する。このイワシの量が尋常ではなく、1日で給餌する量を計算すると3トンになった。夏だとさらに2~3倍食べるらしい。想像を絶する量すぎる。えぐい。

ちなみにその日の餌食いで魚が元気か、調子がよくないかなどがわかるらしい。魚を見れば状態がわかると。生産者の方は簡単に言うけど、これ実はかなりすごいことなんじゃないかなと思った。生き物を観察し、対峙し続けているからできることで、それだけ向き合っているということなのだと思う。

分養

魚種によって大きさが違うので魚種によって各生簀に入れられる最大数も違う。出荷サイズごとに考えてみると、イサキみたいな小さい魚(出荷サイズ:500~600g)だと20,000尾くらいいてもひとつの生簀で飼えるし、逆にカンパチみたいな大きなサイズ(出荷サイズ:3~4kg)の魚だと3000~5000尾くらいしか1つの生簀に入らない。

死んじゃう魚もいるものの、当初購入する稚魚は2~3万+テンプ(死んじゃうことを見越して多めに種苗会社が稚魚をくれる。この分にはお金がかからない)と考えると、成長が進むにつれていずれにせよ、サイズが大きくなる魚はやがてひとつの生簀だけだと収まりが悪くなる。

そこで魚が大きくなってくるとより効率的に飼育できるようにサイズ別に魚を選り分ける必要がでてくる。1kg以下、1~1.5kgみたいな感じで大きさごとに違う生簀に魚を分ける。この作業が分養だ。

この分養の仕事がめちゃくちゃキツい。1尾ずつ魚をすくってサイズを選別してより分ける。1万尾以上を1尾ずつ選り分けるんだから壮絶な肉体作業。見た目と手の間隔を頼りに選別する。

船の上で分養している魚の尾数をカウントさせていただいたけど、気が遠くなった。100や200なら数えられるけど、500を超えてくるあたりからもはやどこまで正確に数えられているのかすらわからなくなってきた。意外と正確な数をカウントするのが難しい…

定置網みたいな感じで分養専用の網を作るのとかどうなんだろう。網高いかなあとかぼんやり考えてしまった。出口にカウンター設置すれば正確な尾数とれるし…

一回水揚げして魚を大きさごとに自動で仕分ける選別機も開発されているみたい。ただコスト負担も大きそうだし、あまりに水揚げする時間が長いと魚にもダメージもあるので悩ましいところ。

網の点検・補修

他にも大事な仕事はあって、その一つが網の点検作業。11m×11mの小割の生簀の網を1年に何度か水から揚げる。目的は穴が開いていないかの点検のため。穴が空いていたら魚が逃げてしまうかもしれない。そんなことになったら大変だ。

網は毎回交換してもいいけど、コストもかかるし、本来10年以上使える丈夫なもの。それだけに日々の丁寧な点検が欠かせない。

他にも貝や藻が付いていたら取り除く。生簀は閉鎖空間だから、魚にとっても特殊な環境だ。密に飼育しているわけだから、海水中の酸素(DO)はどうしても消費されやすい。そんな環境で貝や藻がたくさん網についているとどうなるか。海水交換ができなくなる。酸素が生簀外から十分に供給されなくなる。

結城水産様の場合は網を点検したあと、自社の工場で特殊な染料で網を染めていて、それは貝や藻の付着を防ぐためだそうだ。小さな違いかもしれないけど、こういう小さい違いと不断の努力があるこそ、僕たちはおいしい魚を食べることができる。頭が上がらない。

選別

育った魚は生産者から消費者の元に出荷される。市場が動く時間に合わせて出荷作業があるため、だいたい朝イチで出荷になる。大量のロットになるとその日の朝に生簀に行って一尾ずつ選んでいるような時間はない。

そこで前日のうちに生簀の中に小さな生簀を増設して、出荷用の魚をまとめておく(選別)。そうしておくと、出荷当日はその小割から魚をガサッと全部揚げてもっていくだけでよくなる。

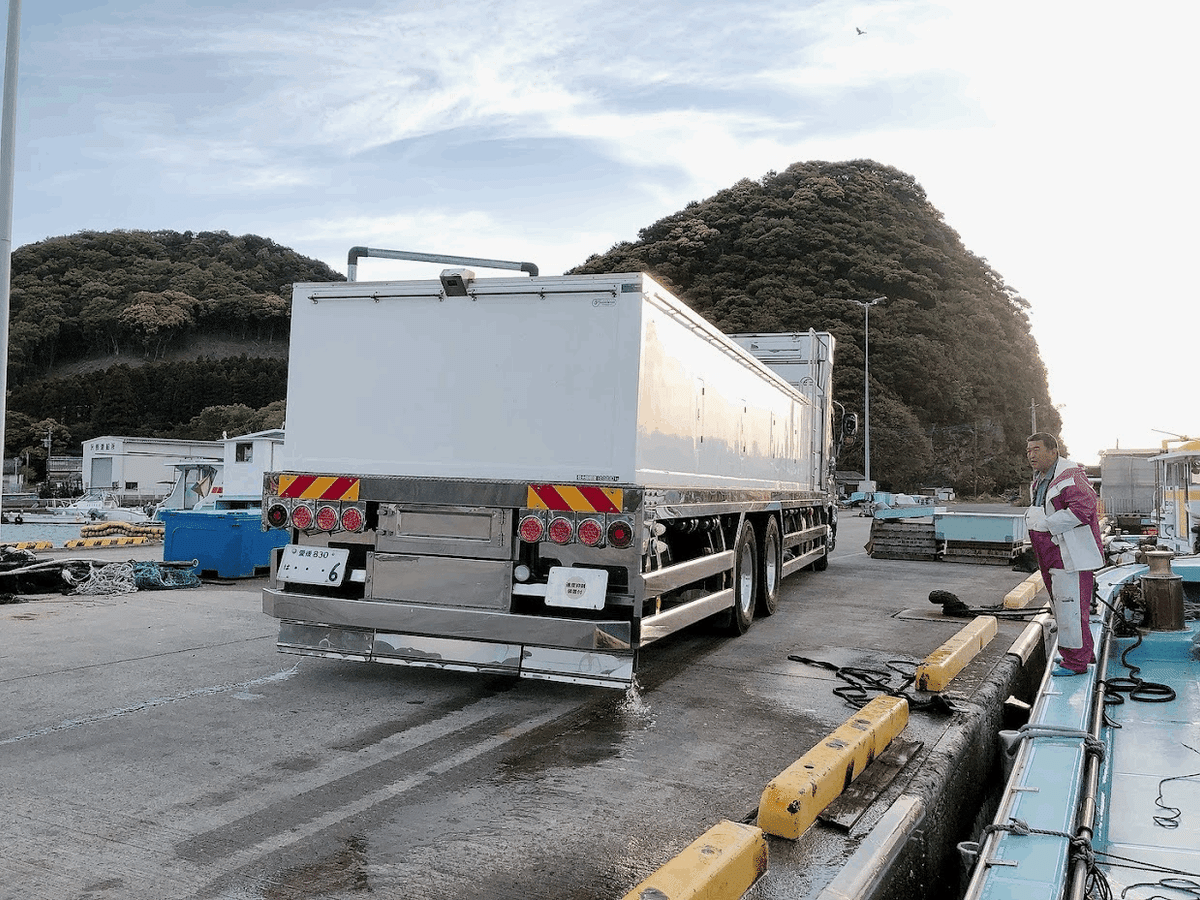

出荷

その日の受注内容に応じて、出荷作業を行う。港で活〆して計量して出荷するパターン、活魚者で活きたまま運ぶパターン(泳がせたまま運ぶケースもあるし、6枚や8枚入りのケースにいれて運ぶこともある)とあり、両方見せていただいた。

活締めはチームワークと流れ作業。ひとりがタイをすくい上げ、ひとりが〆て、ひとりがかごを運び、ひとりが計量結果を記録する。すきのない連携プレー。180尾の出荷分がものの10~20分で処理されきってしまった。いつもだともう少し量が多いらしいけど、それにしてもものすごい速さだった

魚と向き合う生産者の真剣な姿勢と眼差し

リスクと隣り合わせの養殖事業

魚の養殖は常に突発的なリスクにさらされる可能性を抱えている。自然を相手にするのだからトラブルなしで育てられるとは限らない。

今年も熊本の八代海では赤潮が発生して甚大な被害が出ているし、福井や青森では内水面養殖で大雨による被害が出ている。天災のリスクとは常に背中合わせだ。結城水産様でも過去、大型の台風が来たときにとなりの金属製の生簀が流れてきて網に大きな穴が空き、魚がいなくなってしまったことがあったそう。

天災以外にも疫病のリスクもある。一気に病気が広がって魚が死んでしまうリスクは当然ある。レンサ球菌のように、これまでの薬剤が効かない新種のウイルスや病気が広がることだってある。

数年先の未来なんてわからない

生産者は3年後に今の価格で売れることを見込んで稚魚を仕入れる。でも3年後の魚価の相場なんて読めない。未来のことは誰にも予測できない。その魚種の人気が下火になっているかもしれないし、魚価が激下がりして収支が合わないかもしれない。そうなったら一気に事業が苦しくなる。

実際に昔サバを飼育していたとき、「サバの魚価が著しく下がり、売ろうにも売れない・売れば売るほど赤字になるときがあった」と社長さん。成魚になると餌代もかさむため、「餌をやるコストをかけるくらいなら海に逃した方がましだ」と頭を抱えたそう。

命を育てる・預かるということ。命の重さ

稚魚から出荷まで2~3年かかるということは、その間毎日つきっきりで世話をしないといけないということだ。中には風が強い日だって、寒い日だって、暑い日だってある。そんな日も飼う、育てるということに現場の人たちは毎日向き合っている。

1日サボるのは簡単かもしれない。だけど、魚は生きている。手を抜いてしまえば、その結果は2年後、3年後、自分たちの結果として返ってくる。だからこそみんな魚の様子を観察して魚と真剣に向き合っている。魚を見て、感じて、育てている。

養殖の現場仕事はめちゃくちゃカッコいい!

命を預かる責任は確かにある。そこに一人ひとりが真剣に対峙している。魚を見る眼差しの奥にはどこか優しさのようなものすら宿っていた。

網も魚も餌もとにかく重い。重労働だ。でも誰も弱音を吐いていない。一人ひとりが役割をもって、覚悟を持って自分の仕事を全うしている。こんなカッコいい人たちって他にいるだろうか。

「ITとかAIとかはよくわからん。だけど、魚を育てることには絶対誰にも負けん」そう言っていた社長さん。プライドと誇りを持って毎日海と魚と向き合っていること、そこにかける覚悟がビシビシ伝わってくる。カッコいい。

データやITの力で彼らの事業に貢献したい

結城水産様の皆様は漁船に僕たちを温かく迎え入れてくださり、養殖の現場のこと、普段の仕事のことを懇切丁寧にわかりやすく教えてくださった。そこにかける想いを伺って、胸が熱くなった。

特に結城さんご家族には現場を見せいただいただけでなく、家にまで泊めていただき、すごくおいしい手料理まで振る舞っていただいた。何より養殖されていたシマアジ・タイ・イサキの刺し身がおいしすぎて、やっぱり魚がおいしいって尊いことだなと改めて実感した

この人達が今困っていることを自分の持っている知識や経験で解決できないか。役に立てないか。彼らが感動してくれるプロダクトを作りたい。魚と毎日向き合う生産者に、僕たちも真剣に向き合って、彼らの事業に貢献したい

事業として何をやろうとしているかはコチラ

さいごに

結城水産様の皆さまだけでなく、島浦の皆さま(小中学校の先生や漁師の皆さま)にも温かく迎え入れていただきました。挨拶に伺うと気さくな人たちがたくさんいて、キラキラした目で話しかけてくださいました。

結城水産様の皆様、島浦の皆様、本当にありがとうございました!

お魚もぜひ食べてみてほしいです。時期によって出荷がある魚とない魚がありますが、どの魚も本当に全部おいしいです。オススメはカンパチとシマアジかな。手頃なおまかせ3魚種セットからお試しされてみてはいかがでしょうか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?