おまけ:東京大学総合博物館

2018年には、先に投稿した目黒寄生虫館での標本観察に加えて東京大学総合博物館(以下:東大博)でも標本観察を行いました。目標は、日本寄生虫学会の初代会長でもある五島淸太郎博士の標本でした。1929年に発足した寄生虫学会の初代会長が作った標本ですから、たいへん古い標本です。知り合いの研究者と共に行ったのですが、「まずはその標本が本当に残っているのか?」というところから始まりました。

宝探し

五島博士のが眠っているとされているのは、東大博本郷本館でした。1,2階は一般展示コーナーになっています。化石や昆虫、発掘品などが展示されています。学芸員の方の作業も見ることが可能になっています。

しかし、私たちの目的地は、その上にある倉庫に眠っているとされる五島博士の標本です。撮影の許可が取れなかったので、写真はありませんが、倉庫の様子は一言で言うと乱雑でした。対応してくださった理学部の教授に、五島博士の標本はどこにあるのか尋ねたところ、「私の専門外の動物だから知らない。調べてこなかったの?」と逆に注意されました。

最終的に、このフロアのどこかと言って、4階に通されました。私は、博物館に有名武将の遺品があるのを発見したと言うニュースを聞いて、「なぜ倉庫にあるのを知らないの?」と常々思っておりましたが、この時理由がわかりました。

絶望感からの・・・

もしかすると、目当ての標本はもうないかもしれないと思いましたが、「片付けをしてリストを作ろう」という同行した方のアドバイスもあり、私たちの専門である扁形動物の入ったビンを実験室の机に並べていくことにしました。

標本を運んでいる途中で、いつも冷静な彼が大きな声を出して実験室に入ってきました。長野県立大学の教授と目黒寄生虫館の研究員の方が、2000年に入ってすぐに作ったリストが埃をかぶって放置されていました。そのリストをもとに標本をたしかめていると目的の寄生虫の標本がありました。

歴史を感じて

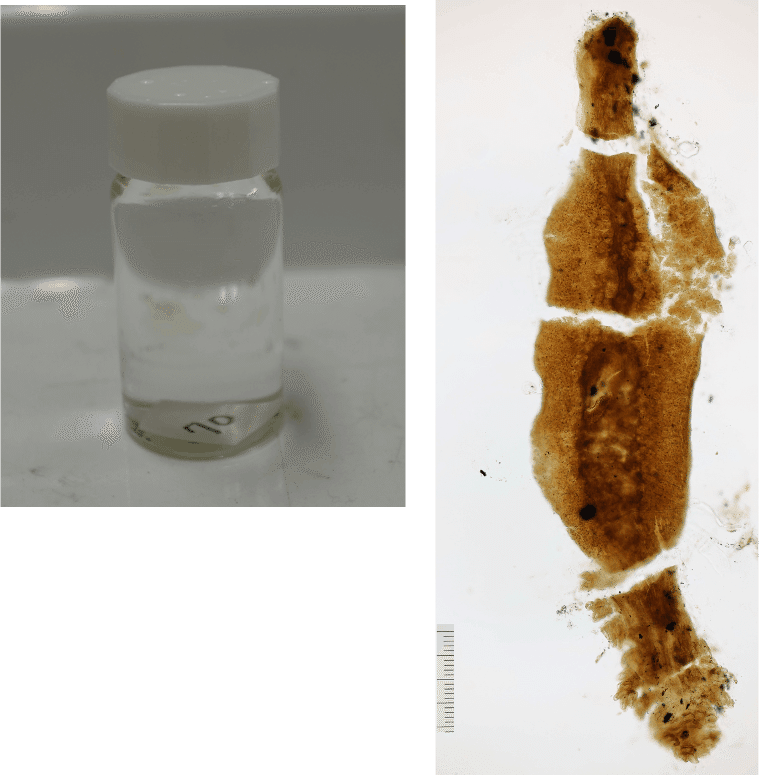

目的の標本は、Microcotlye caudataというメバルのエラに寄生している単生類です(詳しくは、私の以前の投稿を読んでください)。標本が作られた時期はなんと、1894年です。日清戦争が開戦した年です。関東大震災や太平洋戦争などの災害や戦火をのりこえてきたと思うと、東大博の学芸員の方の学問に対する意識の高さを感じました。

目当ての寄生虫以外にも、日本で最初に記載された寄生虫の標本が続々とできたので、興奮がおさまりませんでした。この標本整理中に、日本で最初に発見された芽殖孤虫もありました。この寄生虫は、謎の致死性の寄生虫です(詳細は割愛します)。昨年、宮崎大学が芽殖孤虫をゲノム解析から、その正体や病原機構に迫る発見をしたと話題になり、ニュースを聞いた時に東大博のことを思い出しました。

私の研究の進展は牛の歩みのごとくゆっくりですが、研究を続けていれば、いずれここに来ることがあるというのが、私が研究をするモチベーションにもなっています。

参考サイト

宮崎大学プレスリリース

https://www.miyazaki-u.ac.jp/newsrelease/edu-info/post-652.html

芽殖孤虫

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%BD%E6%AE%96%E5%AD%A4%E8%99%AB

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?