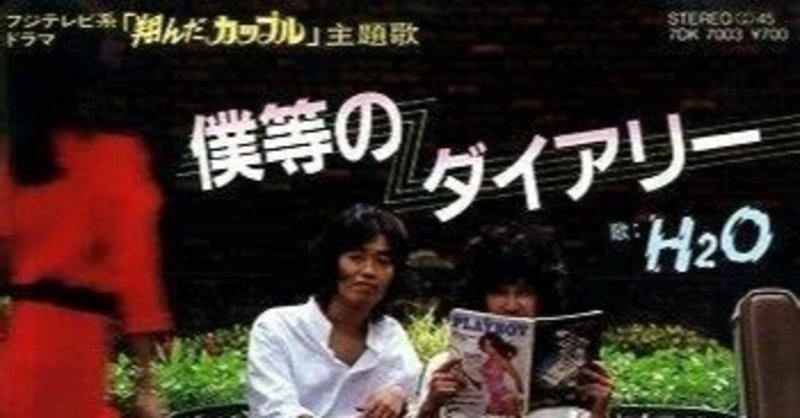

ドラマ「翔んだカップル」が開いた80年代の扉 HOKURIKU TEENAGE BLUE 1980 Vol.4「僕等のダイアリー」

■ H2O「僕等のダイアリー」 作詞:来生えつこ 作曲:来生たかお 編曲:星勝 発売:1980年11月4日

1981年7月2日から始まった自由な日々

「これが自由というものか…」

僕は居間の畳の上に寝転びながら、そう思った。時刻は午後4時30分。昨日までなら校庭でサッカーをしていた時間だ。

「もうサッカーをやらなくていい。部活に行かなくていいんだ」そう思うと、胸の奥で爆発するような喜びが沸き上がり、僕は畳の上をまたごろごろと転がった。

1981年7月1日、我が笠間中学サッカー部は、松任市大会において2-0で、松任中学に敗退。3年生の僕等は、この試合をもってサッカー部から引退した。

僕はこの日を待ちわびていた。特に6月に入ってからは、7月1日が来るのを一日一日と文字通り指折り数えて。口に出せるはずがなかったが、試合に負けることを強く願っていた。もしも勝ってしまえば、数週間後の県大会に出場することになり(当時、松任市内に中学校は二校のみ)、それだけ引退の日が遠くなる。

思えば、サッカーを楽しいと思ったことは、ほとんど一なかったかもしれない。元々、間違って入部したようなものなのだから…。

サッカーをするつもりなんてなかった

僕が入学した79年当時、母校・笠間中学には、男子生徒のための運動部はサッカー、野球、水泳の3つのみ。そして、文化部にいたっては演劇部のみという選択肢の狭さだった。部活動は基本的には任意ではあったが、実際には、ほぼ全員に近い形でなにがしかの部活動に参加することになっていた。

この3つなら水泳部かな…と思っていたが、どうやら水泳部は部員がほとんどおらず休眠状態だという。野球ははなから考えていなかったので、消去法で、まずはサッカー部に仮入部することにした。水泳部は、その後でのぞきにいこうと。

それが間違いだった。

「仮入部期間は一週間、合わないと思ったら入部をやめることができる」というのが、当初の担任の説明だった。しかし、実際には「仮?そんなもん関係あるかいや!」という強面3年生の一言によって、そんな取り決めは吹っ飛んでしまい、僕はしぶしぶ思い入れも何もないサッカーをやる羽目になったのだ。

そんな調子だから上達するわけもなく、また、2年の時には膝の成長痛に悩まされ、数か月間にわたり練習に参加できない期間もできたりした。そのうちに下級生にも技量であっという間に追い越され、試合ではベンチを温めるか、時々後半のみ出場できるかどうかという状態。

しかし、それよりも大きかったのは、中2、中3と進むうちに、自分の興味がどんどん変化していったことだった。特に中2の後半からビートルズを聴き始めて以来、僕の最大の関心は音楽、特に洋楽に移っていた。FM雑誌を買い、聴きたい曲に印をつけ、エアチェックに勤しむことが、最大の喜びになった。

そうなると、部活の時間が邪魔に思えて仕方がなくなった。とくにNHK FMで4時から放送されている「軽音楽をあなたに」では、当時もっとも興味があった5~60年代音楽をはじめとして、未知の音楽の特集が多く組まれていたが、部活があるために聴くことができない。さして興味のないサッカーの練習のために、自分がもっとも興味のあることができない。こんな矛盾が、もしくは馬鹿馬鹿しいことがあるだろうか。

しかし、そんな日々も終わりだ。

7月2日、授業が終わると同時に、まだ陽が高いうちに堂々と家に向かうことができる。いつもの通学路をたどりながら、その新鮮さと解放感に、僕は大げさでなく震えるような喜びを感じていた。

「翔んだカップル」に感じた80年代精神。

ここからは当時の北國新聞のラテ欄と僕の記憶をもとに話を進めていく。

7月2日(木)、僕は早速、「軽音楽をあなたに」を聴取。この日の特集は、「1971年7月のヒット曲特集」だった。そこで僕は初めてキャロル・キングの音楽に触れ、『空が落ちてくる』などをエアチェックしている。

翌7月3日(金)午後5時25分から、前日に最終回を迎えた「天才バカボン」に代わって、このコラムの本題となるドラマ「翔んだカップル」が、石川テレビで放送開始。

「翔んだカップル」の原作漫画は、週刊少年マガジンに連載されていて、当時の中高生には絶大な人気があった。興味をひかれて観てみたのだが、あまりと言えばあまりのことに驚いた。高校生の男女が、ひょんなことから一つ屋根の下で同居生活を送るという設定自体は同じだったが、その他はまるっきり別の完全なるドタバタコメディーと化していたからだ。

例えば、当時話題になっていたCMのパロディが何の脈絡もなく差し込まれたり、「太陽にほえろ」を模した劇中劇が突如始まったりと言った具合で、むしろ本編から脱線したコメディー部分が番組の見せ場のようになっていた。

そういった場面でひときわ輝いていたのが、当時、弱冠18歳の柳沢慎吾で、この頃から「太陽にほえろ」の山さんのモノマネなど芸達者振りをのびのびと発揮していて、すでに圧倒的な存在感を示していた。

他にも、佐藤B作、ベンガルといった当時の小劇場ブームで話題をまいていた舞台俳優達や、我々世代には巨大なアイコンである「ケンちゃんシリーズ」の宮脇康之など個性的な面々が脇を固めていた。

そして、僕が一番楽しみにしていたのは、番組エンドロール後に流される「今週のNG集」だ。これが強烈に新鮮だった。ウィキペディアにも、NG集を放送したのはこのドラマが最初との記載があるが、確かに、それ以前では目にした記憶がない。

台詞忘れなど、NGを出した後の出演者たちの表情が面白いのはもちろんだが、それに対するスタッフの反応や、特殊効果がうまく作動せず担当者が頭をかきながら現れたり、それまでタブーとされていたテレビの裏側をあえて視聴者に見せる手法を、僕はこのドラマで初めて体験した。そして、それは回を追うごとにエスカレートしていき、ついには番組一本分まるまるNG特集という回まで登場するに至る(というか、最終回自体がNG特集だった)。

「この感じ、何かと似ているな」と番組を見つつ思っていたが、すぐに思い当たった。81年に同じくフジテレビで始まった「オレたちひょうきん族」である。「ひょうきん族」でも、さんまやたけしが、ディレクターやスタッフの名前を出してネタにしたり、スタッフが出演者以上に目立つ場面が多くあった。

「内輪ウケ」と批判をされたりもしていたが、それは視聴者をも「内輪」に巻き込んでしまおうという、番組の雰囲気作りのための重要な要素だったことは、観ていた人ならばみなわかっていることだろう。

これまでの価値観、常識やタブーを打ち破る。それも大仰に真面目な顔でやるのではなく、あくまでユーモアに満ちたやり方で飄々と。「翔んだカップル」と「オレたちひょうきん族」は、そんな一面では自由で開放的だった「80年代精神」のようなものを痛快に体現していたように思える。

そしてそれは、部活動から解放された当時の僕の「これから何か新しい、楽しいことが始まるに違いない」という思いと絶妙にシンクロした。

1981年7、8月。「あの頃のあの気持ち」を忘れない。

友人たちとの会話でも「翔んだカップル」が話題に上ることが日に日に増えていったが、8月10日(月)、月~金の週5放送だったため、はやくも最終回を迎える。代わって翌日から始まったのは、すでに何度目になるのかわからない「宇宙戦艦ヤマト」の再放送だった。

しかし、気落ちするまもなく、お盆過ぎからは「軽音楽をあなたに」で、“ポップス・イン・メモリー”と題して、1955年から1969年までのヒット曲を年ごとに3週間にわたって放送するという、僕にとっては夢のような特集が始まった。

初めて聴くオールディーズの名曲の数々。プレスリーにはじまり、ニール・セダカ、ビーチ・ボーイズ、サイモン&ガーファンクル、ドアーズ、ジミ・ヘンドリックスなどなど。ロック、ポップスの黄金期を一気にたどった3週間は、毎日が驚きと喜びの連続だった。

午後の約2時間を部屋にこもり夢見心地でラジオの前に座る日々が続いた。聴き終えて、夕食時に、祖母から「最近は一生懸命勉強しとるなあ」とほめられた時は、さすがに心が少し痛んだが…。

そして、夏休みが終わり、9月、気づけばほとんど受験勉強らしいことを何らすることもなく2学期を迎えていた僕は、受験という大きな壁が目の前まで来ていることに気づき、茫然とすることになる。

それはさておき、1981年7月、8月は、僕の人生で最も解放感、多幸感にあふれた時期のひとつとして記憶に残っている。そして、ドラマ「翔んだカップル」の主題歌『僕等のダイアリー』は、その時期を象徴する1曲として、今でも耳にした途端、僕を「あの頃のあの気持ち」に連れ戻してくれる大切な楽曲だ。

たかが恋などと言ってくれるなよ 僕には大問題だ ややこしくて

思春期前期の中学3年生的心情には、この出だしのフレーズだけで勝負ありである。

キスの味はレモンパイ 肌の香りラベンダー

当時は、レモンパイどころかパイというモノ自体を食べたことがない。ラベンダーの花も北陸では見たことなどなかった。ましてや香りなど知る由もない。まったくもって現実感のない歌詞。しかし、恋愛自体にまだ現実感がない年ごろの少年には現実感のなさこそがもっとも現実に近いのだ。

すべてはこれから。

誰にでも一度はある、自分の未来をまっすぐに信じられた時代が、僕にも確かにあった。この曲を聴くたびにそう思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?