資金調達で悩む前に知っておきたい! 起業の際の効果的な補助金の使い方

皆さまこんにちは。

ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所です。

当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されており、加えて、元官僚(制度を作る側)の経歴持っているという、レア度と専門性の純度が極めて高い事務所となります。

設立以降多くの事業者さまからお声がけをいただき、成長する機会に恵まれております。

本当にありがたい限りでございます。

さて、

公募開始から締め切りまでがあっという間に過ぎ去ってしまった第16回公募の小規模事業者持続化補助金ですが、非常に人気の高い支援制度であることから、まだアナウンスはされていませんが、おそらく第17回公募もやることでしょう。

第17回公募が始まった際には公募要領など制度の内容について解説した記事を投稿しますので、その時もまた当事務所のHPをご覧いただけますと嬉しいです。

第17回公募が始まっていない今回のテーマは、

資金調達で悩む前に知っておきたい! 起業の際の効果的な補助金の使い方

と題して、補助金の効果的な使い方について解説記事を作成しました。

先にネタバレをしてしまうと、世の中には数多くの補助金がありますが、その中でも特に、小規模事業者持続化補助金が起業時におすすめな補助金です。

※まだ第17回小規模事業者持続化補助金の公募が始まっていないからこそのテーマですね。

果たしてなぜおすすめなのか、それではいきましょう

1.起業時の資金調達に欠かせない補助金の重要性

起業は、新しいアイデアを形にし、事業を立ち上げるプロセスですが、同時に多くの困難とリスクが伴います。

その中でも特に大きな課題の一つとなるのが資金調達です。

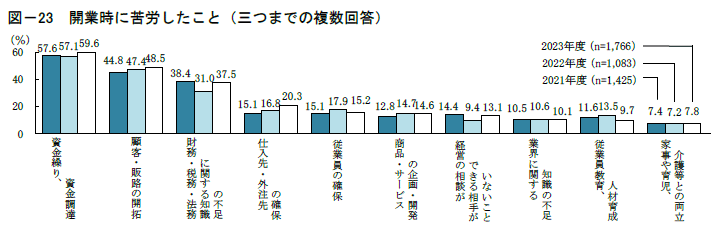

日本政策金融公庫における「2023年度新規開業実態調査」によれば、開業時に苦労したことの1位は、もう何年も連続で「資金繰り、資金調達」という結果になっています。

これは、言い換えれば、「資金繰り、資金調達」の悩みを減らせれば創業時の苦労がだいぶ軽減出来るということになります。

そして、そんな起業家の助けになるのが補助金制度というわけです。

補助金は、事業立ち上げ時や新しい取組みを始める時の財務的負担を軽減し、事業が軌道に乗るまでの期間を乗り越えるための重要な役割を果たします。

ここでは、補助金の有効性などについて概要を説明いたします。

1-1 起業時における補助金の有効性

事業アイデアの実現可能性、市場の反応、競合他社との競争など、起業には様々な困難、リスク、不確定要素が存在します。

特に、事業立ち上げ時は収益が安定せず、資金繰りが厳しい状況が続きます。

こうした状況下こそ補助金の活用が非常に効果を発揮します。

なぜなら、補助金で初期投資や運転資金の一部を賄うことができ、事業が軌道に乗るまでの期間を乗り越えやすくなるためです。

事業が軌道に乗せるまで苦労が続く中で、資金繰りに関する不安が解消されれば、起業家は事業に専念することができ、成功の可能性を高めることができるのです。

1-2 失敗をおそれなくなるマインドを持てる

起業において、失敗は付き物です。

そして、失敗から学べることは非常に沢山あります。

と頭では分かっていても、失敗によって資金の一部を失いますし、気持ちも焦ることから、

「失敗したくない」

いう意思がどんどん強くなり、チャレンジ精神の減退がしてしまう、というループに陥りがちです。

そこで補助金の活用です。

『補助金で事業活動の一部が賄える』というマインドを持つことで、精神的な負担が軽くなり、様々な取り組みにチャレンジすることができます。

例えば、新しい商品やサービスの開発、マーケティング戦略の実験など、通常であれば慎重になってしまう取り組みにも挑戦しやすくなります。

もし仮に思っていた成果があげられなかったとしても、その規模は限定的であり、事業全体に与える影響は小さくなります。

こうした『小さな失敗』を通じて、事業の方向性を修正し、改善することができるのです。

補助金を活用して早く小さく失敗することは、起業家にとって非常に大切なプロセスだと言えます。

2.小規模事業者持続化補助金がおすすめな理由

2024年6月現在、非常に多くの補助金が存在しています。

その中でも、私が特におすすめしたいのが「小規模事業者持続化補助金」です。

この補助金は、小規模事業者の事業継続を支援することを目的としており、起業家にとって非常に魅力的な特徴を備えています。

以下、その特徴を詳しく見ていきましょう。

2-1 幅広い用途に使える柔軟性の高さ

小規模事業者持続化補助金の大きな特徴の一つは、その使途の柔軟性の高さです。

この補助金は、小規模事業者の事業継続に必要な幅広い取り組みに活用することができます。

例えば、新商品・サービスの開発、設備投資、広告宣伝費などの販路開拓、WEBサービスの活用など、事業の発展に必要な様々な活動に補助金を充てることができるのです。

この柔軟性の高さは、起業家にとって大きなメリットと言えます。事業の状況やニーズに合わせて、補助金の使途を自由に決められるため、効果的に事業を支援することができるのです。

2-2 起業したての方に十分な金額設定

小規模事業者持続化補助金のもう一つの魅力は、その補助金額の設定です。

この補助金は、起業したての方でも十分な金額を受け取ることができます。

補助上限額は、原則として50万円ですが、条件によっては最大250万円まで引き上げられます。

この金額は、起業したての方にとって、事業立ち上げ時の大きな助けとなるでしょう。

初期投資や運転資金の一部を補助金で賄うことができるため、資金面の負担を大幅に軽減することができるのです。

また、補助金額の設定が高いということは、より大規模な取り組みにもチャレンジできることを意味します。

事業の成長を加速させるための投資を行いやすくなるため、起業家にとって大きなチャンスとなります。

3.小規模事業者持続化補助金の活用方法

小規模事業者持続化補助金は、起業家にとって非常に魅力的な制度ですが、その効果を最大限に引き出すためには、戦略的な活用が欠かせません。

ここでは、小規模事業者持続化補助金の効果的な活用方法について、3つのポイントを紹介します。

3-1 失敗をおそれない広告投資への挑戦

起業したての方にとって、広告宣伝費は大きな負担となることがあります。

限られた資金の中で、どのようにマーケティングを行うべきか、悩むことも多いでしょう。

しかし、小規模事業者持続化補助金を活用することで、この課題を克服することができます。

補助金を広告宣伝費に充てることで、リスクを抑えながら、様々な広告手法にチャレンジすることができるのです。

例えば、新聞広告、雑誌広告、ウェブ広告など、通常であれば費用対効果が不透明な広告手法にも積極的に挑戦できます。

仮に失敗したとしても、その損失は補助金によってカバーされるため、事業への影響は最小限に抑えられます。

この『失敗をおそれない広告投資への挑戦』は、起業家にとって非常に貴重な経験となるでしょう。

もし仮に狙った通りの広告効果が得られなかったとしても、その経験は必ず今後に活きてきます。

3-2 先行投資の感覚をつかむための機会として活用

事業を成長させるためには、先行投資が欠かせません。

新商品の開発、設備の導入、人材の採用など、事業の発展に必要な投資を行うことで、競争力を高めることができるのです。

しかし、これまでに様々な方からの相談を受けてきた私の経験上、多くの方が「先行投資」を行うことに対して心理的ハードルを高く設定していると感じています。

小規模事業者持続化補助金は、この先行投資の感覚をつかむための絶好の機会となります。

これまでこの記事では、補助金が資金繰りの不安解消に繋がるということを書いてきました。

ただ、誤解があってはいけないので補足もしておくと、金融機関からの融資と違い、補助金は実施した事業に対して補助されるものであり、後払い(申請者がまずは建て替え)が原則となっています。

そのため、補助金を受けるためには『先行投資が必須』なのです。

この『必須』という状況が私には非常に重要だと思っています。

簡単に言えば、

『やるしかない状況』

というわけです。

そして、何ごとにも、一度経験してしまえば気持ちがだいぶ軽くなるものです。

この経験を通じて、『先行投資』の重要性を肌で感じることができるでしょう。

3-3 複数回の受給が可能

小規模事業者持続化補助金は複数回の受給が可能です。

そして実際にリピーターも多く存在しています。

これは、補助金の使い勝手の良さを物語っていると言えるでしょう。

最初は小規模な取り組みから始め、徐々に規模を拡大していくことで、補助金の効果を最大限に引き出すことができるのです。

また、申請のノウハウを蓄積することで、次回以降の申請がスムーズになることも期待できます。

小規模事業者持続化補助金は、起業家の成長を長期的に支援する制度だと言えるでしょう。

4.起業時に使える他の補助金の種類と特徴

これまで、小規模事業者持続化補助金にスポットを当てて色々と紹介してきましたが、起業時に活用できる補助金は小規模事業者持続化補助金以外にもいくつかあります。

ここでは、代表的な3つの補助金について、その特徴を見ていきましょう。

4-1 IT補助金導入補助金:起業したてでは使えない

IT導入補助金は、中小企業のIT化を支援するための補助金です。

ITツールの導入、システムの構築、セキュリティ対策など、幅広い用途に活用することができます。

特に、インボイス制度がスタートし社内における会計ソフトを刷新する必要がある企業が増えたことや人手不足解消に向けたIT化の動きもあり、人気が非常に高い補助金の1つです。

また、補助金では珍しく、タブレットなどの汎用性のあるハードウェアも補助対象となっているのが特徴となっており、これも人気のある要因の1つとなっています。

条件が合えば、iPadなどのタブレットを補助金を活用して手に入れることが出来る可能性がある、というのが大きなとなっています。

ただし、この補助金は起業したての方には使えないという制約があります。

例えば法人の場合は、「直近分の法人税の納税証明書」が申請に必要な書類の1つとなっており、すなわち、決算期を迎えていない法人はそもそも申請要件を満たしておりません。

また、仮に1回は決算期を迎えていたとしても、補助金の申請には一定の事業実績が求められるため、起業直後では不採択となってしまう可能性が高いと言えます。

IT導入補助金の活用を考えている方は、事業をある程度軌道に乗せてから申請することをおすすめします。

4-2 ものづくり補助金:すぐに使うのは不向き

ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上を目的とした補助金です。

機械設備の導入、技術開発、人材育成など、ものづくりに関連する幅広い取り組みに活用することができます。

また、開業から日が浅い場合は採択されやすい(加点要素がある)といった特徴があります。

しかし、加点要素があることを加味しても私は開業したばかりの状況でも、ものづくり補助金を活用することにはオススメしづらいです。

なぜなら、ものづくり補助金の申請には用意しなければならない書類が多く、また、求められるレベルも非常に高いです。

※直近である第17次ものづくり補助金の採択率は約29%

これだけの難易度の補助金ですが、メリットも当然にあり、それは補助金額が大きいということです。

しかし、起業したての方は、まだ事業の方向性が定まっていないことも多く、また、資金的な面から、大規模な設備投資を行うのは難しいでしょう。(上述した通り、補助金は後払いが原則)

ものづくり補助金の活用を考えている方は、事業のメドが立ってから申請することをおすすめします。

4-3 創業補助金:自治体によって内容が異なる

創業補助金は、自治体が起業家を支援するために設けている補助金です。

補助金の内容や申請要件は、自治体によって大きく異なります。

例えば、東京都の創業助成金は、事業の立ち上げに必要な経費の一部を補助するものですが、大阪市の起業活動促進事業助成金は、起業に関連するセミナーの受講料などを補助するものです。

創業補助金の活用を考えている方は、まず自分が事業を行う地域の補助金制度を調べることが重要です。

自治体のホームページや、産業振興センターなどで情報を入手することができるでしょう。

また、創業補助金の中には、申請期間が限られているものもあるため、早めに情報収集を始めることをおすすめします。

なお、東京都の創業助成金の採択率は15%未満と、上述のものづくり補助金よりも更に狭き門となっています。

以上、起業時に活用できる3つの補助金について紹介しました。

これらの補助金は、小規模事業者持続化補助金とは異なる特徴を持っているため、自分の事業の状況に合わせて選ぶことが重要です。

また、補助金の申請には一定の手間と時間がかかるため、早めに準備を始めることをおすすめします。

補助金を上手に活用することで、事業の立ち上げをスムーズに進めることができるでしょう。

5.補助金を利用する際の重要な注意点

補助金を活用することで、起業時の資金的な負担を大幅に軽減することができますが、同時にいくつかの注意点があることも覚えておく必要があります。

ここでは、補助金を利用する際の3つの重要な注意点について説明します。

※小規模事業者持続化補助金に限らず、補助金全般についての解説になります。

5-1 交付決定後でないと事業着手できない

補助金の申請が採択されたからといって、すぐに事業に着手できるわけではありません。

補助金の交付決定があるまでは、事業に関連する経費を支出することができないのです。

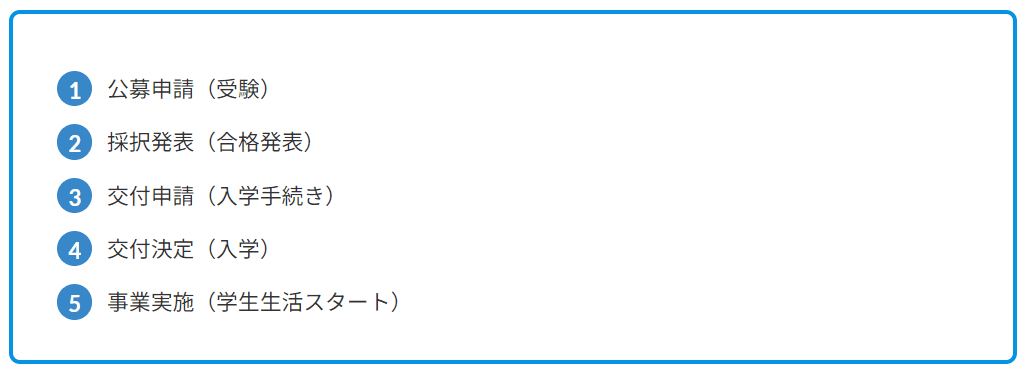

私はよく補助金を入試(受験)に例えたりするのですが、補助金は以下のような流れになります。

前述した「補助金の交付決定があるまでは、事業に関連する経費を支出することができない」というのは、

「④交付決定(入学)を得てからでないと⑤事業実施(学生生活スタート)は出来ない」

という意味になります。

交付決定前に事業に着手してしまうと、その経費は補助金の対象外となってしまいます。

※身近な例えで言えば、入学しないと(学生にならないと)学割を受けられない、というイメージを持っていただくと分かりやすいかと思います。

事業のスケジュールを立てる際は、交付決定までの期間を考慮に入れる必要があります。

①から⑤までの期間は補助金によって異なりますので、検討される際は、お近くの専門家か当事務所までご相談ください。

5-2 支払いは原則銀行振込、現金払いは対象外

補助金の対象となる経費は、原則として銀行振込で支払われたものに限られます。

現金払いは補助金の対象外となってしまうので注意が必要です。

事業に関連する経費は、必ず銀行振込で支払うようにしましょう。

また、クレジットカードによる支払いも、補助金の対象外となる場合があります。

経費の支払い方法については、補助金の募集要項で確認することをおすすめします。

5-3 義務が伴う可能性があるので募集要項の確認が必須

補助金の中には、採択された事業者に対して何らかの義務を課すものがあります。

例えば、事業の進捗報告を求められたり、事業終了後、数年間にわたってフォローアップを提出する必要があったりします。

また、最近んでは、数年以内に従業員の賃金アップを求める補助金も見られるようになりました。

これらの義務を果たさない場合、補助金の返還を求められる可能性があるので注意が必要です。

補助金の申請を検討する際は、必ず募集要項をよく読み、義務の有無を確認するようにしましょう。

以上、補助金を利用する際の3つの重要な注意点について説明しました。

補助金は、起業家にとって非常に心強い支援制度ですが、適切に利用しないと、かえって事業の足かせになってしまう可能性もあります。

注意点をしっかりと理解し、計画的に補助金を活用することが重要です。

特に注意すべきは、補助金は制度ごとにルールが異なるという点です。

このため、申請する補助金の募集要項は必ず確認するようにしましょう。

6.外部に頼ることも大切

補助金は、起業家にとって非常に心強い支援制度ですが、事業に加えて補助金資料の作成など何でも自分でやろうとすることはあまりオススメしません。

何でもかんでも自分でやろうとするのは優秀な方に多い傾向にありますが、結果、かえって事業を苦しくしてしまう可能性があります。

6-1 スピード感を損ねる可能性(制度理解に時間がかかる)

補助金は読まなければならない資料が非常に多く、補助金によっては公募要領だけで100ページ近い場合もあります。

またその内容も、行政文書に不慣れな方が読むと、一見しただけで理解するのが難しく、何度も何度も深く読み込む必要に迫られます。

事業立ち上げ期というのは時間がいくらあっても足りない時期です。

資料の読み込みに時間を使い、事業のスピード感を損なてしまっては本末転倒です。

スピード感を常に意識し、積極的に外部(士業などの有識者)に相談することが重要だと言えるでしょう。

6-2 補助金は必ず採択されるわけではない

上述で、補助金を入試(受験)に例えた通り、補助金は必ず採択されるわけではありません。

不採択(すなわち不合格)となることも多いです。

ここ最近ではその傾向は特に強くなっており、採択率が3割前後というのも珍しくなくなってきています。

しかも、単に資料を用意して申請するだけでなく、時間をかけて事業計画を練り、様式に合わせて事業計画書を作成する必要がある中での3割前後です。

事業立ち上げ期の貴重な時間を費やして勝負を挑むにしては勝率3割前後というのはやや分が悪い勝負と言えそうです。

外部(士業などの有識者)と協力して、少しでも採択率を上げることも検討に加えるべきでしょう。

7.まとめ:起業時は補助金を上手に活用しよう

起業時に補助金を活用することは、事業の立ち上げを大きく後押しすることができる有効な手段です。

特に、小規模事業者持続化補助金は、起業家におすすめの補助金であり、その活用方法を理解することが重要です。

補助金は、事業の立ち上げ戦略の一部として位置づけ、効果的に活用することが求められます。

7-1 小規模事業者持続化補助金の活用がおすすめな理由

小規模事業者持続化補助金は、幅広い用途に使える柔軟性が高く、起業したての方でも十分な金額が設定されているため、起業家におすすめの補助金です。

この補助金を活用することで、リスクを抑えつつ、先行投資の感覚をつかむことができます。

起業時には、将来の成長を見据えた投資が必要不可欠ですが、なかなか踏み出せないものです。

小規模事業者持続化補助金を活用して先行投資を経験することで、事業成長に必要な投資判断力を養うことができるでしょう。

7-2 失敗を恐れずに広告投資に挑戦

小規模事業者持続化補助金を活用することで、リスクを抑えながら、様々な広告手法に挑戦することができます。

仮に失敗したとしても、その経験は貴重な学びとなり、次の施策に活かすことができるでしょう。

小規模事業者持続化補助金を上手に活用しながら、自分の事業アイデアを実現していくことが重要です。

7-3 スピード感を忘れずに

起業時は、スピード感を持って事業を進めることが何よりも重要です。

何でもかんでも1人でやろうとせず、時には外部(士業などの有識者)を頼るなど、スピード感を常に意識することが大切です。

8.さいごに

いかがでしたでしょうか。

起業の際の効果的な補助金の使い方と題して、補助金制度全般や『小規模事業者持続化補助金』をはじめいくつかの補助金について書かせていただきました。

起業時の資金調達に欠かせない補助金の重要性

小規模事業者持続化補助金がおすすめな理由

小規模事業者持続化補助金の活用方法

起業時に使える他の補助金の種類と特徴

補助金を利用する際の重要な注意点

外部に頼ることも大切

まとめ

という構成で記事を書かせていただきました。

特に私の経験上、『先行投資』に心理的なハードルを持っている方が多いことから、補助金を活用することで得られる『先行投資の感覚を掴める』というのは非常に貴重な経験だと思っております。

そして広い意味では、この経験も事業運営には欠かせない『チャレンジ精神』の1つです。

ぜひ補助金の活用について検討してみてください。

また、もしご不明な点があれば当事務所までご連絡ください☆

今回紹介した内容があなたのビジネスをより効率的に進める手助けになれば嬉しいです。

補助金は『募集期間』があるため、「知った時にはもう終わってた、、」ということが起こりがちです。

ぜひ当事務所では補助金に関する情報発信を行っておりますので、定期的に覗きに来ていただければ幸いです。

もちろん、当事務所でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

※民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。

各種支援制度が続々と動き始めていることから当事務所の業務状況次第ではご依頼をお受け出来ない事態も考えられます。

ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。

それではまた

ブログ記事では紹介しきれていない補助金情報をFacebookで紹介していますので、ぜひお立ち寄りください☆