未来を見よう。最終話。

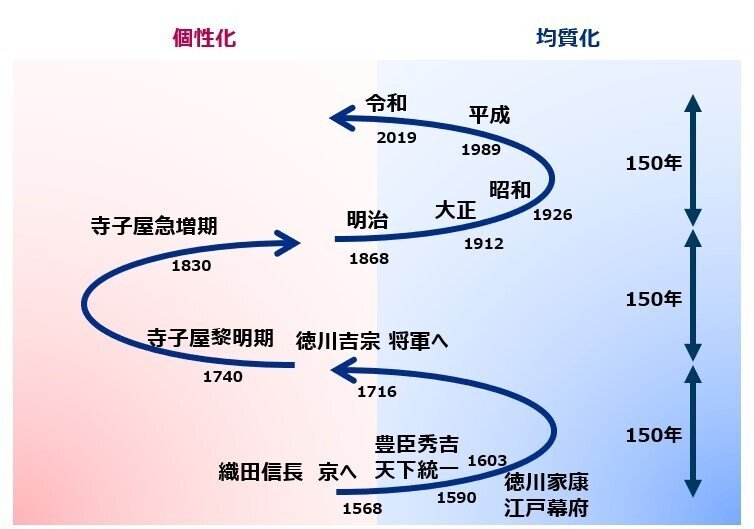

前回、明治時代より約150年続いた均質化の時代がそろそろ終焉を迎え、個性化の時代に入ってきているという仮説を提示した。

その前の江戸時代をもう少し分解してみてみたい。

明治時代が始まった1868年のちょうど300年前の1568年に織田信長が、京へ入った。

そしてここから、豊臣秀吉、徳川家康とバトンが受け継がれ、天下統一がなされていく。

この時代、日本に3度にわたり来日したイエズス会宣教師のアレッサンドロは、当時の日本を次のように報告している[1]。

日本人は穏やかで、子どもたちは下品な言葉を使わず、暴力もふるわない。さらには、大人のような理性と落ち着きをもっている。服装、食事、仕事などは清潔で美しく、全ての日本人が同一の学校で教育を受けたようである。

正に均質化の時代である。

また、この時代は、幕府や藩がトップダウンで、家臣の学問や武芸を向上させるための学校を積極的に設立した[1]。

そして織田信長が京に入ってから150年。

ここで満を持して登場したのが、8代将軍徳川吉宗である。

吉宗は、幼少のころから将軍予備軍として育てられた歴代の将軍たちとは、大きく異なる個性の持ち主であったと言われる。この吉宗は先例や格式にとらわれず、自らの意思を前面に出して政治を主導した[1]。

正に、個性化の時代を切り開いていく上で、うってつけの人物である。

吉宗は歴史の教科書で有名な享保の改革でいろんなことをやった。

その中で教育についても改革を行った。

「国民教育」の振興である。

武士のみならず庶民をも含め、国民全体を対象に儒学の振興・普及をはかった[1]。

そしてこの吉宗の熱い想いが起爆剤となり、江戸後期になると、教育熱は、地域や身分をこえて国民規模で高まった。

そしてこの活動を基礎でささえたのが、小規模で個人的な教育機関である寺子屋である。

享保の改革が終わりに近づく1840年頃に初期の寺子屋が発足し、1930年以降の江戸末期に急増していった。

以上、江戸時代の振り返りである。

ここで現在に戻る。

明治以降の均質化の時代はどんな時代だろうか。

江戸時代の共同体の概念は薄まり、基本個人で頑張らないといけない。⇒ <個人戦>

戦うルールは、全体で均質化しており、それを偏差値という共通の数字で測る。 ⇒ <全員同じ土俵で同じルール>

全員同じ土俵で偏差値という同じルールで戦う個人戦。

勝つのは、幅広い教科にうまく対応できる人。

そして、勝ちと負けが偏差値という共通の指標で明確になる世界。

結構大変な時代を、私たちは過ごしてきたものだと思う。

でも大丈夫。その時代は既に終焉を迎えている。

これからは個性化の時代。

戦うべき土俵は沢山ある。そして、ルールも土俵ごとにばらばらである。

そして共同体の概念も復活してくる。

同じ志を持った人々がつどうようになる。

江戸時代の共同体は、物理的な土地がその中核にあった。

でも今は、江戸時代とは違い、物理的な制約はない。

同じ志を持った人々は、住んでいる場所に関わらず自由につどえる。

オンライン寺子屋。

更に寺子屋は子供だけのものではない。

想いをもった大人もそこにつどい、子供と一緒に成長していく場。

江戸時代の後期、寺子屋は村の数より多い、5万以上あったと言われている。

共通の想いを単位とした寺子屋が、これからその数を超えるくらいに生まれてくるのではないか。

共同体に守られた団体戦。更に戦うルールはそれぞれの個性を反映したもの。

そんな時代がこれから必ず来る!

そして、そんな時代をみんなで創っていきましょう!

[1] 大石 学:江戸の教育力,東京学芸大学出版会,ISBN 978-4-901665-08-7 (2007)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?