『ミレニアム・マンボ』の観かた ーーホウ・シャオシェン概説

当館でホウ・シャオシェン(侯孝賢)監督の『ミレニアム・マンボ』(01)が公開されることとなった。「台湾出身の映画監督といえば?」と問われれば映画ファンのうちの半分くらいは彼の名を挙げるのではないだろうか。それくらいビッグな監督だ。

とはいえホウ・シャオシェンって誰だよ、という方や、知ってるけどどこが良いんだか全然わかんねーよ、という方もおられるかと思うので、本稿では『ミレニアム・マンボ』の観かたと題してホウ・シャオシェンという作家の概説を試みようと思う。本文を3つのセクションに分けてあるので、好きなところからお読みいただければ幸いだ。

これさえ読めば他のホウ・シャオシェン作品を観ていなくても本作を十分に楽しめる!!…かも?

ホウ・シャオシェンって誰?

ホウ・シャオシェン(侯孝賢)は中国広東省生まれ、台湾育ちの映画監督だ。国立芸術専科学院を卒業後、1年ほどのサラリーマン生活を経てから映画界入りを果たす。『風櫃の少年』(83)でナント三大陸映画祭のグランプリを射止め、国際的評価を獲得。その後も『冬冬の夏休み』(85)、『非情城市』(89)等の傑作を撮り上げた。2003年には『東京物語』の小津安二郎にオマージュを捧げた浅野忠信主演作『珈琲時光』を発表した。日本の映画ファンからも非常に愛好されている海外映画作家の一人だ。

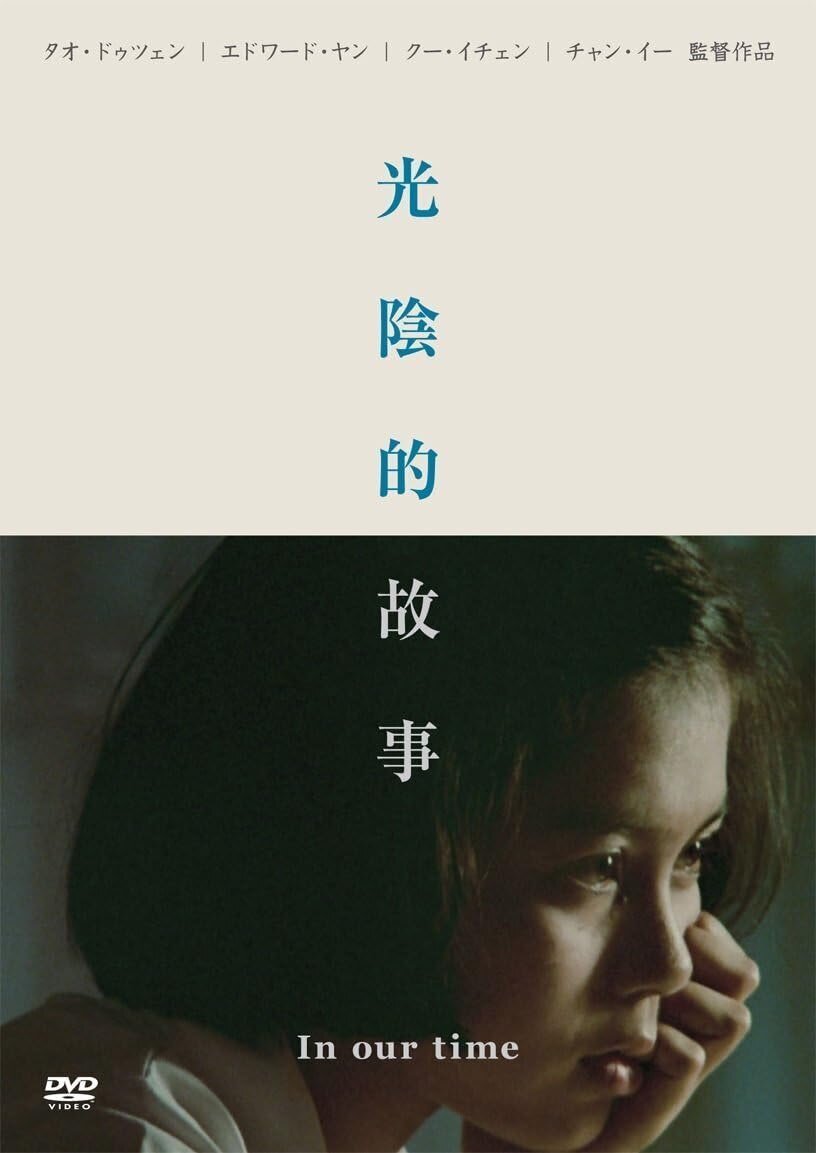

ホウ・シャオシェンがデビューした頃の台湾映画界は「台湾ニューシネマ」という映画運動の真っ最中だった。その先鞭をつけたのが『牯嶺街少年殺人事件』(91)や『ヤンヤン 夏の思い出』(00)等で有名なエドワード・ヤンら若手映画作家によって製作された短編映画集『光陰的故事』(82)だ。

それまでの台湾の映画は、隣国・香港の娯楽映画に追随するばかりで、台湾映画として独自に屹立できるような素地が整っていなかった。たとえば、かの有名な『幽幻道士』シリーズも、香港の『霊幻道士』シリーズの亜流として制作されている。

一方、『光陰的故事』の中で描かれているのは、香港流のカンフーアクションでも奇想天外なファンタジーでもなく、そこに住まう個々人のミクロな生活だ。それを衒いなく丹念に描き上げたことで、本作は台湾としての固有性を獲得した。個々人の生活を等身大に描き出すというリアリズムのスタイルはその後の「台湾ニューシネマ」を貫く軸となった。かくして台湾映画はようやくその頭角を表し始めたといえる。

ホウ・シャオシェンもまたこの「台湾ニューシネマ」を担った重要作家の一人だといえるだろう。3作目である『風の流れに草は青々』(82)でリアリズム的手法に完全開花した彼は、それまでの商業主義的な作風に見切りをつけ、ロングショットの長回しを基調としたアートシネマへと転向を遂げた。

先述のエドワード・ヤンとは特に親交が深く「ヤンとは出逢った瞬間から意気投合しました。彼とはとにかくウマがあった」と述べているほどだ(https://realsound.jp/movie/2017/05/post-5041_2.html)。80年代の台湾映画はホウ・シャオシェンとエドワード・ヤンを抜きにして語ることができないといえるだろう。

ホウ・シャオシェンの影響は国内に留まらず、今や全世界に波及している。『イルマ・ヴェップ』(96)で有名なフランスの映画作家・オリヴィエ・アサイヤスなどは、彼からの影響を公言するに留まらず、『HHH:侯孝賢』(97)という本人密着ドキュメンタリーまで製作している。

さて、それでは一体ホウ・シャオシェンという監督のどこが具体的に「すごい」のか?次章で説明しよう。

ホウ・シャオシェンってどこがすごいの?

①個人史を通じた台湾現代史の描出

具体例に入る前に、ざっと台湾現代史をおさらいしておこう。

清国の領地であった台湾は、日清戦争後の下関条約によって日本に割譲された。1945年、第二次世界大戦で日本が降伏し、台湾は中華民国に復帰する。しかし平和も束の間、二・二八事件を契機に国民党政府が戒厳令を発布し、以後1987年の戒厳令解除に至るまで、国民党による監視・検閲体制が長らく続いた。

このように、台湾現代史はまさしく激動というほかない過程を辿ってきた。しかしながら、戒厳令下の検閲体制の中でそうした歴史を直接的に描写することは非常に難しかった。そこでホウ・シャオシェンら台湾ニューシネマの面々が試みたのが、大文字の「歴史」ではない、名もなき民草たちの「個人史」の描出だ。

とはいえホウ・シャオシェンが描き出す個人史とは、単に自我肥大的で感傷主義的なメロドラマを意味しない。むしろ彼は徹底的なまでに俯瞰に努める。カメラに感傷が入り込む余地を認めない。

『風櫃の少年』の撮影時、彼は撮影監督に向かって「遠く冷ややかに」と指示を出した(オリヴィエ・アサイヤス『HHH:侯孝賢』)という。顔は感傷の最も大きな依代だ。彼はそこから意図的に距離を取ることで感傷性を排そうとした。ゆえに彼の作品にはロングショットの長回しが多いのだ。

またホウ・シャオシェン作品の物語は一貫して回想の形式をとっているが、このことも感傷性の排除に一役買っているといえる。映像の中で生起しているできごととそれを語る主体の間に距離を設けることの意義は、彼が製作・脚本を務めた『少年』(83)における「過去の真実は遠ざからなければ見えてこない」というモノローグが端的に示す通りだ。

慎重に感傷を排したうえで淡々と描き出されていく個人史。その穏やかな水平面上に、ときおり水紋のように台湾の文化や歴史の一端がゆらめく。

たとえば『風櫃の少年』の終盤、主人公の阿清は地元の悪友たちが高雄の街路でカセット商を営んでいるところに出くわす。軒先には「閉店大安売り」の文字。それを見て友人が兵役に行くことを悟った阿清は、友人らと一緒になって半ばヤケクソに宣伝文句を叫び始める。

中華民国の成人男子には数年間の兵役義務がある。それは彼らの人生の流れを強制的に一時停止させてしまう。60年代の台湾の片田舎を舞台にした『恋恋風塵』(87)もまた主人公阿遠の兵役が劇中で大きな意味を占めている。彼は同郷の娘・阿雲と想い合う仲だったが、彼女は阿遠が兵役に行っている間に郵便配達夫の男と結婚してしまう。それを知った阿遠は駐屯地のベッドで歔欷に暮れる。兵役によって互いの人生の足並みがズレてしまったがゆえの悲劇だ。

40年代後半の台湾情勢を題材とした『悲情城市』は、戒厳令末期〜解除後に製作された作品ゆえにそれまでの作品に比べ歴史色が前面に出ている(出すことができたというべきか)。とはいえ個人史を見つめるという基本方針は同じだ。本作では日本統治終了から国民党による戒厳令体制までの混乱期を、とある大家族の興亡を通じて描き出している。

現代日本に暮らしているとついつい「台湾=親日国家」という安易な図式を内面化してしまいがちだが、本作では自分たちの生活を常に翻弄し続けてきた周囲の大国に対する台湾人たちの憂いと苛立ちが随所に散見される。ときおり日本語や日本歌謡が聞こえてくるシーンがいくつか挿入されるが、それらは劇中にただならぬ政治的緊張をもたらしている。その緊張の先には、我々は日本でも中国でも国民党でもないのだという「台湾アイデンティティ」の萌芽が見て取れる。

このように、個人史を通じて影絵のように台湾現代史を浮かび上がらせたという点において、ホウ・シャオシェンはきわめて優れた映画作家であるといえるだろう。

②豊かな映像世界

ホウ・シャオシェンの面白さがちっともわからない!という知人から、そう感じた理由を尋ねてみたことがある。彼曰く、話の展開や人物同士の相関が追いにくく、またセリフのない退屈なシーンが多いことが苦痛の理由だという。

確かにその通りだ。ホウ・シャオシェン作品においては、物語的な意味における展開がほとんど省略されている。劇中に何が起きて誰がどうなったのかという点に関しては、モノローグや手紙等によってごく簡潔に説明されることが多い。『悲情城市』などは登場人物の多さや歴史的背景の複雑さも相俟って、一見しただけではその物語経過を把握することが非常に難しい。

他方、登場人物たちの何気ない所作や会話、あるいは風景描写にはたっぷりと紙幅が割かれている。『恋恋風塵』では兵役から帰ってきた阿遠が祖父とともに畑で会話するシーンで幕を閉じる。祖父は阿遠の失恋を慰めるでもなく「イモは薬用ニンジンより育てるのが難しい」といった無関係な説話を繰り広げる。その向こう側には幽玄な山村風景がただ茫漠と広がっている。

ホウ・シャオシェン映画のこうした傾向について、映画批評家の蓮實重彦は以下のように説明している。

侯孝賢にとっての映画とは、物語である以前に、何よりもまず持続する映像として、またその被写体のたてる物音として見る者を刺激する。その映像と音は、(中略)物語の展開に奉仕するというより、それを断ちきり、新たな文脈を組織する力を作品のすみずみにゆきわたらせる。物語は、その視覚的、聴覚的な強度がおさまるのを待ってから、ゆるやかにつむぎあげられてゆくのである。

※強調部は筆者による

蓮實によれば、ホウ・シャオシェンの映画は物語をも圧倒する映像と音の強度にこそ真価がある。

それはたとえば『風櫃の少年』にて青年たちが破茶滅茶なダンスを踊る後方で絶えず生成消滅を繰り返す波飛沫であり、『恋恋風塵』にて線路脇に掲げられた巨大な白幕を見て阿遠が「映画だ」と発話する瞬間であり、『悲情城市』にて駅のホームに呆然と立ち尽くす3人家族である。

『冬冬の夏休み』の原作・脚本を担当した朱天文は、自分の父親に『冬冬』を観せたとき、「映画の家は実物よりきれいだ」という反応があったと語っている(オリヴィエ・アサイヤス『HHH:侯孝賢』)。

現実を悠々と超越する映像。それがホウ・シャオシェンの映画だ。

以下余談だが、蓮實は『恋恋風塵』における電車の到着シーンにリュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への電車の到着』(1896)への直系性を見出し、ホウ・シャオシェンを「シネマトグラフの正統的な後継者」と賛美している。

フランスの映画作家ロベール・ブレッソンによれば、シネマトグラフとは「運動状態にある映像と音響を用いたエクリチュールである」という(「1950-1958」『シネマトグラフ覚書』松浦寿輝訳、筑摩書房、1987、p8)。

ここでいう「運動状態にある映像」には先述の蓮實の「持続する映像」ももちろん含まれる。「模倣不可能な、唯一のものなる自然との遭遇(同上、訳者後記、p202)」が果たされた、緊張感に満ち溢れた映像。『ラ・シオタ駅への列車の到着』や『恋恋風塵』において電車がホームに滑り込んでくるシーンなどはまさに運動状態にある映像であるといえる。

ブレッソン曰く、シネマトグラフの対極に位置しているのがシネマだ。彼はシネマが「演出家ないし監督が俳優に劇を演じさせ、劇を演じるそれら俳優たちをキャメラに収めること、次いで、撮った映像を整理し正しく並べること、を要求する(同上、p9~10)」ものであるとしたうえで、そこには「生きている俳優たちの物質的な現前、俳優たちに対する観衆の直接的な働きかけが欠けている(同上、p10)」と非難を向けている。

ブレッソンは厳密なモンタージュと、役者に「自分のあるとは彼ら自身思ってもいないもの(同上、p6)」を不意に露呈させることを通じてシネマトグラフへの接近を試みた。そのため彼は「同じ役者は二度使わない」「スター俳優は使わない」「同じセリフと所作を再現なく繰り返させる」といった厳しい制約を自らの作品に課していた。きわめて俗な言い方をすれば、ロベール・ブレッソンは有史以来の厳格主義を誇った映画作家であるといえる。

他方ホウ・シャオシェンは『HHH:侯孝賢』でも明らかな通り、撮影を行った街々を再訪し、そこに住まう人々と旧交を温めるほどには温和な人物だ。アジア映画作家の図鑑的批評書『電影風雲』(四方田犬彦、白水社、1993)の帯文では、「映画は人情と義理で撮るものだ」とさえ述べている。

撮影中にしても事態は同じで、彼は同じシーンを2回以上連続で撮るようなサディスティックなことはしない。2回撮ってダメなら、数日後にやり直す。セリフもあくまで導入として用意しているに過ぎず、それ以降は役者の好きなように動いてもらうのだという。

にもかかわらずホウ・シャオシェンは、蓮實重彦をして「シネマトグラフの正統なる後継者」と言わしめるほどの映像を撮り上げてしまっている。それも、ロベール・ブレッソンのようなストイックな制約なしに。

彼の映像に強度を与えているものが、彼の天賦の才能なのか、台湾の複雑な歴史なのか、あるいはそれ以外の何かなのか。こうした批評への間口の広さもまたホウ・シャオシェンの魅力だ。

『ミレニアム・マンボ』の観かた

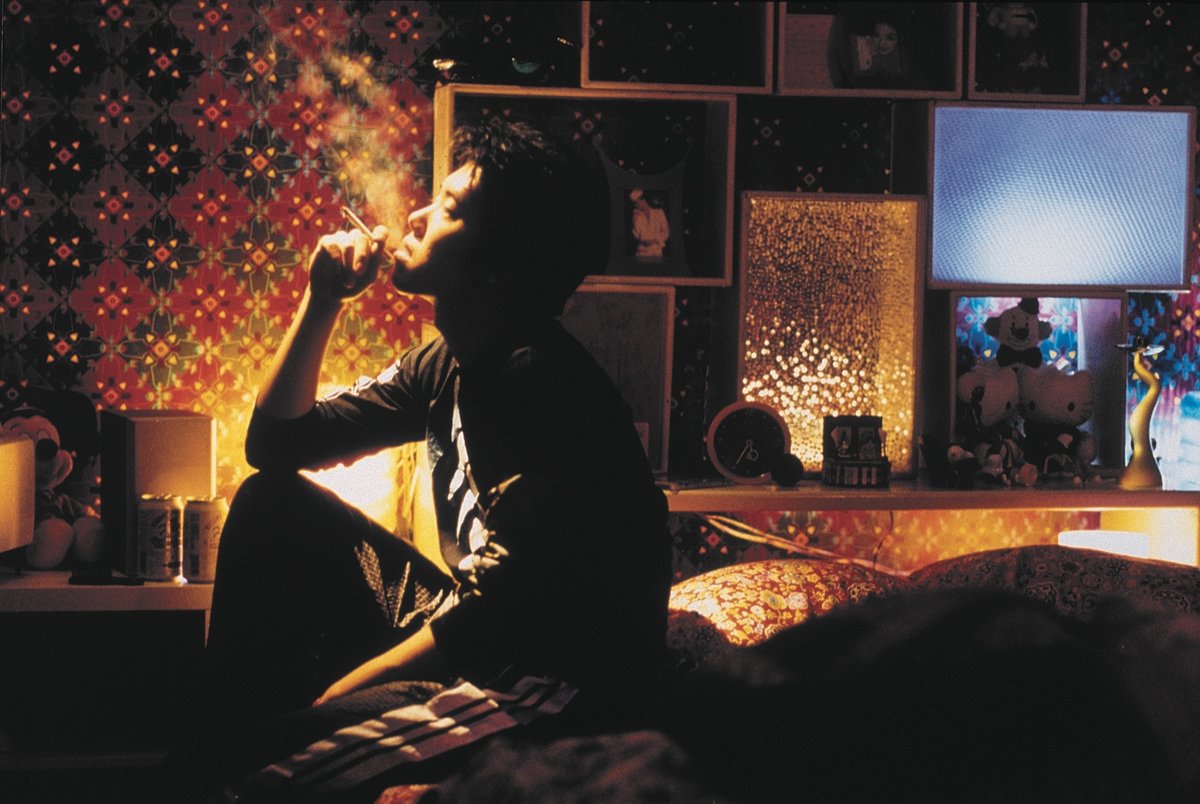

『ミレニアム・マンボ』では台北で都市生活を営むヴィッキー(演・スー・チー)の憂鬱な日々が、ホウ・シャオシェンらしい筆致で描き出されている。

具体的な話に入る前に、ネタバレにならない程度に本作のあらすじを記しておこう。

ヴィッキーはボーイフレンドのハオと生活を共にしているがハオは絵に描いたようなダメ男で、ろくすっぽ働きもしないで毎晩のようにクラブ通いを続けている。しびれを切らしたヴィッキーは渋々ホステスのアルバイトを始める。そこで彼女はヤクザのガオと知り合い、彼に惹かれていくが…

さて、本作を観るにあたって抑えておきたいのは、ホウ・シャオシェン作品における「田舎/都会」あるいは「台湾/異国」の対立構造だ。

本作の舞台は台北(=都会)と日本(=夕張・東京=異国)である。

本作に描かれる台北の街は一貫して憂鬱な色調を帯びている。冒頭、ダンスフロアで踊る人々の表情はほとんど判別不可能であり、あたかもそこに誰一人いないかのような寂寥感を湛えている。

ホウ・シャオシェンの都市に対する懐疑的なイメージと田舎に対する肯定的なイメージは『風櫃の少年』の頃から既に示されている。『風櫃』の少年たちは離島・澎湖島から高雄を目指すものの、金銭を騙し取られたり失恋を経験したりと散々な目に遭い続ける。対して劇中で最も印象的なのは、澎湖島の実家に戻った阿清が庭の藤椅子に在りし日の父親を幻視するシークエンスだ。

『冬冬の夏休み』では、台北から田舎の実家に行くことになった冬冬が「東京ディズニーランドに行く」と自慢げに話す同級生に業を煮やすくだりがある。しかし冬冬は田舎の駅に降り立った途端に亀で遊んでいた地元の子どもたちとすっかり仲良くなる。

『憂鬱な楽園』(96)では無軌道な若者たちが「金が稼げる仕事」を求めてなんとなく田舎を目指す。しかしそのような都会の価値観は手酷く棄却され、彼らは田舎から台北に逃げ帰る道中で車ごと田んぼに突っ込む。そこで映画は幕を閉じる。

このように、ホウ・シャオシェン作品においては田舎は人間の情緒的な部分によって、都会は人間の非情緒的な部分によってそれぞれ機能している場所として描かれている。

田舎/都会の他に、ホウ・シャオシェン作品には台湾/異国という対立構造も存在している。

ヴィッキーが訪れた夕張は、彼女にとって楽園にも近い場所だった。ヴィッキーは台北にいたときには終ぞ浮かべたことのないような表情を浮かべ、雪と戯れ合う。しかしそんな夕張の街は、それ自体がまるで巨大な虚構かであるかのようにしんと静まり返っている(夕張が映画の街であることも、夕張の虚構性を強めている)。終盤、東京を彷徨い歩くヴィッキーが直面するのは、むろん言語や文化が通じないという圧倒的な疎外感だ。

異国への憧憬と、それがもたらす悲痛な空転。このことは『ナイルの娘』(87)にも端的に顕れている。

本作では細川智栄子『王家の紋章』を耽読する少女・シャオヤンが漫画の中の恋愛模様に憧れ、兄が営む料理屋に出入りするアーサンに恋をする。しかしアーサンはヤクザの情婦と恋に落ちてしまい、その結果悲惨な末路を辿る。挙句は兄までもが殺され、シャオヤンは悲しみの海に沈み込むようにして元の生活に戻っていく。

『王家の紋章』は古代エジプトを舞台にした日本の漫画作品だ。つまり根本的に異国の物語である。そこに人生を重ねようとしたシャオヤンが艱難辛苦を味わわせられるのは、彼女が古代エジプト人でも日本人でもない、台湾人であるからだ。

先述の台湾現代史を鑑みれば、ホウ・シャオシェンのこうした国家的な疎外感は非常に納得のいくものだろう。彼と同じく台湾ニューシネマを担ったエドワード・ヤンも同様の意識を有しており、例えば『台北ストーリー』(85)ではアメリカ合衆国があたかも人間的良心を喪失した新自由主義の牙城として描かれているし、『ヤンヤン 夏の思い出』(00)ではある一家の父親がいっとき日本の女と浮気するものの、最終的には台湾の家族のもとへ帰投を遂げる。

これらは「我々を助けてくれるものは誰もいない」というニヒリズムであると同時に、台湾は台湾であり、それ以外はあり得ないという台湾アイデンティティの表明でもある。

本作に話を戻そう。

『ミレニアム・マンボ』の舞台は台北と日本だ。先の二つの対立構造に照らし合わせれば、台北は都会であり、日本は異国である。ゆえに作品全体を覆っているのは主として憂鬱と疎外感であることは先に述べた通りである。

しかしながら、台北という場所は「田舎/都会」の軸では「都会」であるものの、「台湾/異国」の軸では「台湾」に分類される。

つまり台北とは、前者の否定ベクトルと後者の肯定ベクトルによって引き裂かれている、非常に特異な場所であるといえる。

本作のヴィッキーは常に台北に閉じ込められている。『冬冬の夏休み』や『憂鬱な楽園』のように田舎を目指すことはないし、『ナイルの娘』のように郊外の実家へ帰ることもない。ヴィッキーが移動できるのは、台北と、全き異国(=虚構)としての夕張・東京だけだ。

寂しい都会であると同時に、代替不可の故国でもある台北。その矛盾性の中で人間(=ヴィッキー)はいかにして生きているのか。そしてどこへ辿り着くのか(あるいは辿り着かないのか)。こうした「台北」という場所の不可解さに真っ向から切り込んだことこそが、本作『ミレニアム・マンボ』の面白さであり、最も注目すべきポイントであるといえるだろう。

あるいはファッションという観点から本作を観るのも一興だ。

「Y2K時代、台北の夜。」というキャッチコピーからもわかるように、本作の時代は現在まさに一世を風靡しているY2Kファッション(Yは「Year」、「K」は1000を表す単位の「k」)の参照元となる時代だ。パワーネットないしセカンドスキンと呼ばれるボディーコンシャスなトップスや、ローライズのバギーデニム。あるいはファーのついたダウンジャケット。

ファッションは20年でトレンドが一周すると言われているが、このクリシェに則れば『ミレニアム・マンボ』は今まさに最もトレンディな映画であるといえるだろう。

本作が現在と20年前を繋ぐファッション的回路として機能しているうちに、ぜひとも本作を観てほしい。

最後にもう一点。主演のスー・チーが美しい。あれ、スー・チーってこんなに美しかったっけ、写真や画像で見るとそうでもないんだけど。でも、動いているときが一番美しい女優を見ると、この人は本当に生来の映画女優なんだな…と思う。本当に素敵な女優だ。

おわりに

巨匠といえどその全てのフィルモグラフィーを網羅することは難しいのが映画という媒体のある種の宿命である。それが海外の作家であるとすればなおさらだ。

本作もまた、今を逃せば次にいつまた観られるかわからない「レア映画」の一つだ。お手隙の際に、ぜひご来館いただければと思う。

それでは、今回はこのあたりで。

最後までお読みいただき、ありがとうございました〜!

上映情報

☆場所

川口映画館&バー「第8電影」

埼玉県川口市栄町3-9-11 リーヴァ第一ビル2F

☆上映スケジュール

2024年6月17日(月)〜23日(日)

16:00〜/19:00〜(1日2回上映)

チケット¥1300(税込)

(文責:第8電影支配人・岡本)