不登校は怠けなのか?① ~身体とこころから見る不登校~

はじめに

私が勤務する定時制高校には、小中学校で不登校を経験しているという生徒が多くいます。

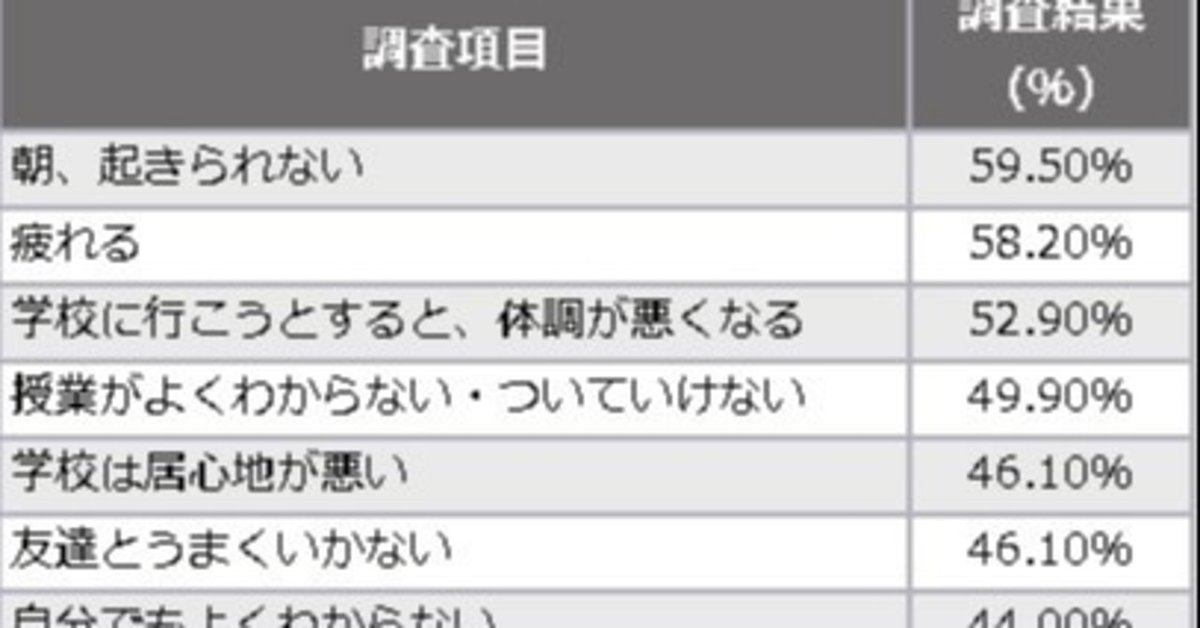

平成30年度、全国中学校の不登校人数は12万人にのぼり、全体の3.6%を占めているといいます。不登校、と聞くと、どうしても「いじめ」や「人間関係」が理由であるというイメージを抱きがちで、実際、そうしたケースは多いでしょう。しかし、日本財団が行った調査、「不登校傾向にある子どもの実態調査」では中学生の学校に行きたくない理由は、以下のようになっています(複数回答可)。

一般のイメージに反して、上位3つは、人間関係や授業ではなく体調や気分に関わる項目です。もちろん、4番目、5番目の授業や人間関係が遠因となって1~3までのような現象が起こっていることも大いに考えられますが、7番目にある「自分でもよくわからない」というのが44%もおり、そうした実感をもつ生徒も非常に多いことがわかります。

ただ、「朝、起きられない」「疲れる」「自分でもよくわからない」という生徒に対しては、学校や保護者からは「甘えだ」「どうして普通のことができない」「気持ちが足りない」「将来生きていけない」など、批判的な見方がされることが往々にしてあります。

ここでは、私がこれまでに見てきた、学校に通うことが困難になる様々な要因を挙げていきたいと思います。

そして、仕事においても同様の現象が発生するのではないかと考えると、多くの人がこうした問題と無関係でいられないのではないかと思います。

以下では、今後、取り上げる予定の様々な問題を列記したいと思います。

心理に関わること

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

PMS(月経前症候群)

気分障害(鬱、躁鬱)

依存症

統合失調症

摂食障害

身体に関わること

睡眠不足

栄養の偏り

起立性調節障害

自律神経失調症

貧血

運動不足

日照不足

発達に関わること

自閉スペクトラム症(ASD)

注意欠如多動性症候群(ADHD)

学習障害(LD)

軽度知的障害

改善のためのアプローチ

それぞれの症状には、医療、心理、教育、家庭が連携をしながら取り組む必要がありますが、それぞれに得意とする分野があります。医療は投薬と診断ができる強みがありますが、生徒と直接関わる時間は非常に短いものです。心理は心理療法とカウンセリングが強力なツールになりますが、費用の問題や心理的なハードの高さがあります。

そもそも、心理に問題を抱えていても、生徒が認識する問題点は「腹痛」や「頭痛」、「睡眠不足」などの身体の問題であることも多く、病院に行っても「原因不明」で終わるケースもあります。また、慢性的な症状の根本の治療には、投薬だけでなく生活習慣や思考様式を変える必要がある場合もあります。

生徒本人や保護者、あるいは教師などの中に、医療や心理についてある程度の知識がある誰かがいなければ、適切な医療機関にかかることもできないというのが実情ではないでしょうか。

願わくば、こうした状態を本人を含めた誰かが気づき、適切な対処がなされる世の中になればと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?