古き良き「下町の文化」を、永く後世に伝えるために 〜 『下町風俗資料館』

『区立博物館』インタビュー (3)

「古き良き下町の文化を永く後世に伝えるために…」

(設立趣旨:下町風俗資料館パンフレットより)

interviewee:近藤様(下町風俗資料館 専門員)

interviewer:木原(フィールドアーカイヴ 代表)

(インタビュー収録:2019 / 12 / 26 )

『下町風俗資料館』ができたきっかけは?

もともとは区民からの声でできあがったと言われています。

下町の文化が失われつつあった昭和40年代 (1965~1974年) に、下町の文化や歴史を保存する施設が必要だということでこの館が構想されました。

いま2階は特別展をやっていて全く違う展示になっていますが、普段は2階の常設展示は大きく流れがありまして、明治から昭和30年代 (1955~1964年) くらいの下町の品々を展示しています。

そのあたりにどんな意味があるかといいますと、大きな3つの出来事があり、

『関東大震災』、『東京大空襲』、それから『高度経済成長』

の3つが常設展の柱になっています。

この3つは何かというと、下町の姿が大きく変わっていった契機、特に一番最後の『高度経済成長』でいうと1964年 (昭和39年) の、

『東京オリンピック』というのは、

下町の生活をすごく大きく変えた出来事なのです。

それがポジティヴなのかネガティヴなのかは人それぞれだと思うのですけれども、それらの出来事を経てその後、昭和40年代 (1965~1974年)に突入したときに下町がずいぶん変わってしまったということで、下町の文化を保存する施設が構想され、1980 (昭和55) 年に『下町風俗資料館』として開館しました。

この場所にはどういった経緯で建てられたのでしょう?

この場所はもともとは路面電車の停車場だったそうで、どういう経緯なのかはっきりと把握はしていないのですが、東京都の土地を台東区がお借りしてという形で運営しています。

実は、来年一年開館した後に休館してリニューアル工事をするのですけれども、土地はいまも東京都の所有なので、そういう意味での制約が少しあります。

他の記念館にはないユニークな品や見せ方とは?

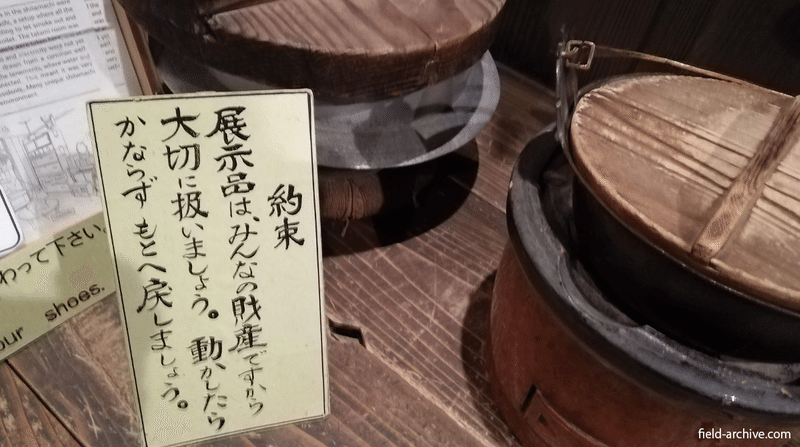

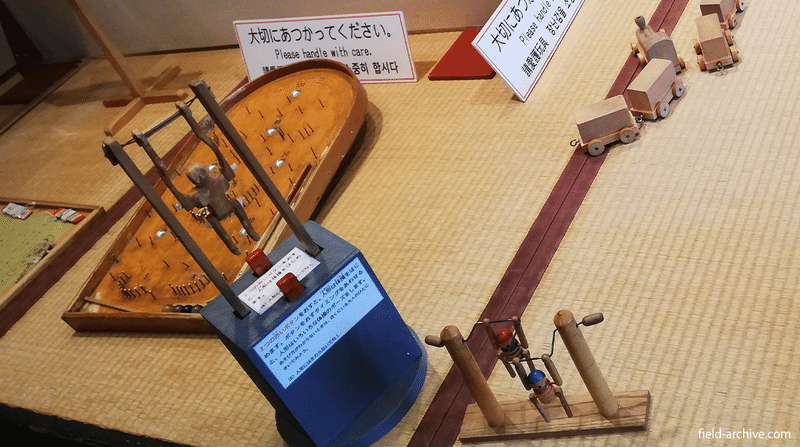

展示物にさわれるということが、最大の特徴ですね。

そもそもここの資料というのは、”台東区や経営母体が積極的に収集したり、学芸の理念に則って方針に沿って蒐集した資料” ではなくて、

” 資料を後世に残そうとした人々が中心となって、

モノをどんどん寄附して集められた資料 ”

なんです。

なので当館の一つの特徴としては、ものすごく身近なものが博物館資料としてあるということ。

お客様に触ってもらうと、例えばお茶碗といった資料はどうしても、どんなに丁寧に触っても破損してしまうことがあります。そうした場合に次のものをまた出してくるということをしているのですが、そうしたリスクを負った上で、展示物に触れることができるというコンセプトで展示をしています。

ですから、他の博物館ではなかなかない仕事がかなり行なわれていまして、例えば、展示室内に植木鉢があって、それに今朝も水をやるなどといった、資料のある展示室内で水を使うという普通ではありえないことも行なっています。

見せ方も、展示内のしつらえを季節にあわせて常に変化させ、下町の生活をいまに感じられるよう工夫しています。

開館当初の見せ方から変化した部分は?

身近にあるものを大量に所蔵して、それを壊れてしまうかもしれないという前提で展示をしているのですが、館が開館してから40年経ち、人々の生活スタイルというのが大きく変わりました。

例えば昔だったら洗濯板を展示しているときに割れてしまった場合、収蔵庫にないから「どこかからもらってこよう」ということができたんですけれども、今は洗濯板というのが、入手しようとするとたぶん売ってはいるのですが、

誰かが使っていた ”味のある洗濯板” っていうのは、

なかなか入手できないものになってしまっています。

ですからいま例えばこれを今度、もう替えがきかないからガラスケースの中にうやうやしく展示をしようかというと、それはまたうちのコンセプトとは違うんじゃないかっていう話にはなっていますね。

「ありふれたものから希少になった」という問題だけではありません。

開館当初からこの館に携わってくださっている「運営協力員」という方がいらっしゃるんですけれども、その人は浅草の職人さんで、その方の理念として

”何か間違ったことをした場合 注意をして、

「ああこういうことをしてはいけないんだ」、

ということを学んでもらう場であってほしい”

ということがあります。

その注意も、下町の職人さんなので結構強めなんです。

そうすると、今の時代、クレームが入ります。

今の人々の生活スタイルがまったく「無法地帯」かっていうとそんなことはもちろんなくて、博物館で何かを壊して、それを例えばその人の個人アカウントでツイッターでツイートしようものなら、とんでもなく炎上するわけです。

「何考えてるんだ?」っていう。

それをまた「許さない」っていう風潮もすごくあって、人が変わったというより、ルールの方向性がちょっと変わっているということなのかなと思います。

ルールをきちんと守った状態で、

楽しんでもらうにはどうしたらいいだろうか?

ということがあり、「これをやっちゃいけません」っていうのをいかに心地よく、すんなり理解していただくかということだとは思いますね。

「なんでもかんでもできる」わけではないんですよ、ということ。

「こういうことをこうやったら」壊れるわけだし、壊れたら「あなたが怪我をするかもしれない」ということは、きちんと学んでもらう。

世の中にはルールっていうのがあって、きちんと守った上で、もっと楽しんでくださいねっていうことはすごく意識しているところです。

いろんな方がいらっしゃるのはとてもいいことなので、

度量を広げて、いろんなパターンに対応できる体制を作っていくというのは大切なこと

だと思っています。

ちょっといま暗い話をしてしまいましたが、こういった見せ方の施設が好きだという方もかなり多くいると私達は認識しています。

外国の方は特に増えていて、皆さん素直にルールを守って施設を楽しんでくださっています。

施設の運営維持にあたっての苦労や困りごとは?

他館の方といろいろ話すと、「うちもそうだよ」ということはよく聞くんですけれども、当館は資料の保存や保管、資料収蔵庫の管理状況があまりよろしくないという問題があります。

というのも、かなり沢山の寄贈を受けていますので、収蔵庫がいっぱいになってしまっているというのが一つあります。

それから先程言ったように、こちらが方針をもって蒐集していることではないので、けっこう雑多なものがたくさんあるのです。

例えば三種の神器として「テレビ」、「冷蔵庫」、「洗濯機」があるんですけれども、実はうち「洗濯機」がないんです。

「冷蔵庫」はいくつかあるんですけれども。

寄贈していただくことなので、こちらが望んだものが必ず来るとは限らないというのがありまして、これあげるよというものに限って、「もうそれ100くらいあるんです」というのでお断りすることがあります。

そのうち、

他館や他の区と連携したり、うちにはこれがたくさんあるのでおたくで展示しませんかっていうような連携がとれるといいな、

とは思っています。

ちょっと今はまだそういう段階ではないのですが。

『下町風俗資料館』 ご来場の方々にメッセージを

当館はやはり実物大の展示で、実はちょっと縮尺は小さいんですけれども、展示物の中に実際に入れるというのが一つの大きな魅力ですので、入ってもらって

自分がその中にいて展示の一部になってもらいたいですね。

ただ眺めるだけではなくて、その中に入ってああここってこんなに低いから腰をかがめなきゃいけないんだとか、こんなに狭いのにここで作業をするんだっていうようなことを身をもって体験していただくというのがおすすめです。

(インタビュー収録:2019 / 12 / 26 )

見学した際の感想:

お忙しく時間のない中、すぐにインタビューにご対応くださった機動力に感動しました。

館を見学していて印象的だったのが、外国の方がとても多いこと。それから外国語が非常に堪能なスタッフが冗談を交えながら館内を説明していること。

スタッフの皆さんが全員シニアで物腰が柔らかく、やさしい感じで、いい意味でちょっと素人っぽい感じがする(失礼💦)せいか、お堅い歴史保存施設といった雰囲気ではなく、「よく来たね、ちょっとうちで遊んでおいで」というような、あたたかい雰囲気でした。

展示物や展示の仕方のせいか、館全体もそんな空気であふれています。

時代がたつごとに、身近にあったモノ達がどうしても希少品になっていってしまうし、その当時を知る人も減っていくので、この雰囲気のまま維持し続けるのは大変だと思いますが、リニューアル後もガラス張り展示ではない、作り物ではない見せ方のまま、ぜひ突き進んでいただきたいです。

当日見ることはできませんでしたが、紙芝居や職人による製作実演など、下町文化の動態保存にも力を入れているのが素晴らしい。立ち上がりの経緯からわかるように、周囲の力添え、文化を遺したいという想いをとても感じる施設でした。

木原(フィールドアーカイヴ 代表)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?