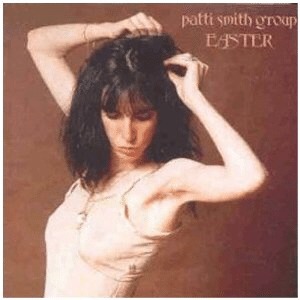

『イースター』 パティ・スミス・グループ

いつだって中古レコード屋「ハンター」とイシバシ楽器がデートのお決まりのコースだった。もちろん、映画やコンサート、公園のお散歩もあるけれど、必ず中古レコード屋や楽器屋があると、「ちょっと寄ろう。」ということになる。

別々の高校に通っていた2人は、話す内容は、お互いの学校生活の報告会になる。その報告が終わるとお互いの趣味の話になる。彼女は文学少女だったので、流行作家から純文学までいろいろな話材を持っていた。僕も本は好きだったが彼女ほどの読書量は無く、途中からちんぷんかんぷんになることもしばしばあった。

僕はというと、音楽の話に終始し、ロックやフォークの話を一生懸命つばを飛ばしながら話していたんだと思う。特に流行っている音楽には目もくれず、ちょっと古臭いロックを好み、音楽評論家を気取って難しい言葉で語っていたんだろう。それでも彼女は興味深く聞いてくれていた(んだと思う)。

加えて、ロック喫茶に入り浸っていると、彼女より喫茶店で知り合った大学生の兄ちゃんやヒッピーの姉さんなんかと話に花が咲く。彼女も音楽は好きだったが、一般的な流行歌を好む普通の高校生だったので、そんな輩をある種、奇異な目で見ていた。僕がタバコを吸うことも良く思ってなかった。

楽器屋で下手くそなエレキギターをかき鳴らし、それをいつも後ろから見守っていてくれていた彼女が振り返るとそこにいなかったことに気づいたのは、クリームのサンシャイン・ラブのソロを弾いている時だった。

パンクという音楽は嫌いじゃなかった。世の中の不満をぶつけるために音楽でしか表現できない「ひ弱さ」が、可愛いじゃない。せいいっぱいカッコつけてるじゃない。音楽で世の中を変えようと本気で思っているところが愛しいじゃない。

その年はなぜかパティスミス・グループの『イースター』(1978)を好んで聞いていた。

1981年はMTVが台頭し、音楽がドンドン軽くなっていった。シンセドラムを聴いて吐き気を催した。そんなときに、『イースター』は心にしみた。不器用ながらも精魂込めて歌うカボソイ烏(カラス)のようなパティが、けっして上手くはないグループを従え、軽い時代を全否定するかのごとくパフォーマンスする。痛快に思えた。でも、何故心にしみたんだろう。

彼女は戻ってこなかった。別れる理由さえいわなかった。

そんな時に『イースター』である。飾らない音と詞が、飾りすぎていた自分と対比したとき、何とも恥ずかしく思えてきた。高校生の恋愛なんて背伸びして、つっぱって、強がって、格好だけで行動して・・・。

男は子供だ。そんな時に『イースター』である。

アルバムに合わせながら、ギターを弾いたとき、涙があふれた。

2004年12月7日

花形

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?