何にも成り切れていない"1968年"のマイルス・デイヴィスが好きだ

長い活動歴を持つアーティストのディスコグラフィーにおいて、「迷い」を感じさせる時期が一切ない...なんていうことは恐らくほとんどないのではないか。僕たちの人生が、まるで教養小説が説くような容易い進化・深化へと結びつかないのと同じように、ミュージシャンの世界にも微睡の時代は必ず存在しうるのではないかと思う。

そういう状態を停滞と呼ぶか、過渡期と呼ぶか、その人の立つ位置によって大いに左右されるだろう。試行錯誤の末、自らの音を確立させたミュージシャンにとっては消したい過去であることも往々にしてあり得る。

それは例えば、『Autobahn』以前のKraftwerk。1971年から1973年に発表した3枚のアルバムの再販をラルフ・ヒュッター本人が頑なに拒否していることからも、「消したい過去」が確かに存在する事がわかる。

しかし一音楽ファンにしてみれば、この停滞、あるいは過渡期の時代ほど面白いものはない。まず先にも述べたようにこの時代は、確立の前に控えた試行錯誤の時代である。必死に只管に、可能性の模索に打ち込む、この時代の作品はどのミュージシャンにしても実験精神に富んでいるものが多い。もちろん個々の実態は異なるにせよ、この時代ほど音楽主義に根付いている時代は存在しないとすら思うのである。

マイルス・デイヴィスの場合はどうであろうか。実際彼の場合、常に進化・深化であった。しかしそれは同時に全てが「ミッシングリンク」であることを意味する。40年にひっそりとデビューを果たし、91年に華々しくその生涯に大団円を迎えるに至るまで、彼の音楽全ては常に過程であった。常に明日を意識し、常に模索する。ジャズに限らず音楽史全体において、彼の存在が西に輝く明けの明星の如く特異なものとなっているワケは、ひとえにこの絶え間ない実験精神にあるといえるのではないか。

とはいえ進化、また進化、そのまた進化が常であったマイルスにしても、ひときわ微睡んでいた時期は存在したのではないか、とも思うのである。それが"1968年"に他ならない。

Directions

personnel

"Water on the Pond", recorded in New York, December 28, 1967.

Miles Davis (trumpet)

Wayne Shorter (tenor saxophone)

Herbie Hancock (Wurlitzer electric piano)

Joe Beck (guitar)

Ron Carter (bass)

Tony Williams (drums)

"Fun", recorded in New York, January 11, 1968.

Miles Davis (trumpet)

Wayne Shorter (tenor saxophone)

Herbie Hancock (electric piano)

Bucky Pizzarelli (electric guitar)

Ron Carter (bass)

Tony Williams (drums)

"Directions I & II" and "Ascent", recorded in New York, November 27, 1968. Miles Davis (trumpet)

Wayne Shorter (soprano saxophone)

Herbie Hancock, Chick Corea (electric piano)

Joe Zawinul (organ)

Dave Holland (bass)

Jack DeJohnette (drums)

1967年11月にヨーロッパツアーを終えた所謂「第二期クインテット」のマイルスたち。その後間髪入れずにスタジオでの実験に打ち込むこととなる。それらの成果は『Water Babies』『Circle in The Round』、『Directions』といった長期引退期間中の蔵出し音源集に収められていることは有名だろう。

《Water on the Pond》いわゆる「電化」への道はここから幕を開けることとなる。ここではハービー・ハンコックがウーリッツァー・エレクトリックピアノとRMIピアノの両方を担当する。今でこそクロスオーヴァーの寵児として知られる彼であるが、この時期においては他の多くのミュージシャンがそうであるように電気楽器を「おもちゃ」と同じ代物であると捉えていた。なるほど、本作に収録されている演奏からはそんな戸惑いがなんとなしに感じられる。

《Fun》音楽性は爽やかでトロピカルな趣。前曲と若干似た傾向を備える。よりジャズの要素が薄れた74年、75年に至っても《Maiysha》《Minnie》といった楽曲を吹き込んでいることを思うと、マイルスのラテン好きは中々の物があるだろう。

《Directions》作曲はジョー・ザヴィヌルであり、ウェザー・リポートにおいてもかなりの高頻度で演奏されてきた楽曲であるが、マイルスファンにとってみればほとんどマイルスの楽曲同然である。なぜなら68年から71年に至るまでのライブにおいて、殆ど毎回オープニングにて演奏されてきた歴史があるからだ。時代が進めば進むほど換骨奪胎が深化していくこの楽曲であるが、もっともこのテイクにおいては単に楽譜をなぞらっているだけにも見えなくもない。因みに本アルバムには《Directions Ⅱ》と題された別テイクも収録されている。こちらは若干出だしが異なっているが、後の流れに大きな違いはない。せいぜい「しっくりこないから今度はこんな感じでやってみよう」的な感じで吹き込まれたアレンジであろう。マイルスが《Directions》を完全に自分の曲とするまでには、まだまだ猶予が必要であった。

《Ascent》上記と同日に吹き込まれたザヴィヌル作曲の作品。熱気十分な電化サウンドを求めていると退屈必死の曲調であるが、1968年製アンビエントとして捉えるならばこれはこれで悪くはない。翌年『In a Silent Way』にて顕示されるマイルス流アンビエントは既にこの時点で現れていたのか?やはりそこを考えるとザヴィヌルの功労は大きいと思わざるを得ない。そもそもマイルスがエレクトリックピアノに活路を見出したのはキャノンボール・アダレイ作『Mercy, Mercy, Mercy! Live at "The Club』がきっかけ。マイルスとザヴィヌル、互いに我が強すぎるあまり行動を共にする機会は決して多くはなかったが、この二人の関係性は見逃せない。

Miles in The Sky

personnel

Miles Davis (trumpet)

Wayne Shorter (tenor saxophone)

Herbie Hancock (piano,electric piano)

Ron Carter (bass,electric bass)

Tony Williams (drams)

George Benson (electric guitar)

公式リリース順としては最も古い電化の作品がこれである。本作に収録されている楽曲の大半が録音されたのは1968年5月15日から17日までの三日間。題名の由来である《Lucy in The Sky With Diamonds》が暗喩する様に「ロック・ファンクへの接近」を感じさせる意欲的な作品だ。トニーの叩くロックビート、戸惑いを隠せないハービーとロンのエレクトリックサウンド…サウンドコンセプトは未発展な観が否めないものの、未発展なりの特有な魅力を放つものとなっている。

一般的な電化の代表作は『In a Silent Way』『Bitches Brew』。これらは68年度の実験の末、確かに電化サウンドとマイルス・サウンドの融合を見事ものにしている。しかし、マイルスを知らない初心者にとってみれば非常に分かりにくい。どう分かりにくいのかといえば、ルーツが辿りにくいのだ。ロックにファンクにジャズにアンビエントに、果てはヴードゥーに現代音楽と、さながらガンボ煮の如くごった交ぜにされた音楽性であるがゆえに、どこをどういったコンテキストで切り抜けばよいのか分からなくなってしまうのだ。これが長年『Bitches Brew』がジャズビギナーを悩ませてきた理由であると、僕は見る。

反面、ロックもファンクもジャズもアンビエントもヴードゥーも現代音楽も未消化であった『Miles in The Sky』は簡単だ。少なくとも「未発展であった」というコンテキストを通す事によって、『Bitches Brew』よりは100倍分かりやすいものとなっている。特に4ビートジャズを愛好する者には、この中途半端な感じは却って好ましく感じられることであろう。

《Stuff》5月17日録音。トニーのドラムス、いきなりのロックビートで「第二期クインテットとは違うんだぞ」ということをハッキリ宣言している。無駄な味付けはせず、生の味わいがあるファンク・サウンドで身体は揺られる。

《Paraphernalia》時期は前後して1月16日。こちらは全曲と打って変わって4ビートのジャズ・ナンバーである。ゲスト参加でギターを弾いているのは、かの有名なジョージ・ベンソン。しかしやるのはフツーなジャズバッキング、マイルスの視点が新しすぎて恐らく何をやればいいのか分からなかったのだろう。

《Black Comedy》5月16日録音。コロムビア4部作の作品に紛らせても違和感がないくらいのアコースティックサウンドであるが、まぁこれはこれで格好いい。テーマのクールさもさることながら、裏で暴れまわる作曲者、トニーのドラムは相も変わらず見ものだ。

《Country Son》5月15日録音。唐突なマイルスのミュート・プレイが衝撃的。ところが1分台から世界観が変わり、ほとんどテーマなどあるのかないのか分からない状態に陥る。ハービー、ショーターによるアブストラクトなプレイは67年時の新鮮さをしっかり失っていない。

Filles de Kilimanjaro

personnel

Miles Davis (trumpet)

Wayne Shorter (tenor saxophone)

Herbie Hancock (electric piano) on "Tout de Suite", "Petits Machins", and "Filles de Kilimanjaro"

Chick Corea (piano,electra-piano) on "Frelon Brun" and "Mademoiselle Mabry"

Ron Carter (electric bass) on "Tout de Suite", "Petits Machins", and "Filles de Kilimanjaro"

Dave Holland (bass) on "Frelon Brun" and "Mademoiselle Mabry"

Tony Williams (drums)

ジャケットデザインにでかでかと強調された新妻、ベティ・メイブリーが目を惹く。しかしながら悲しいかな、このジャケット以外まともに知られてもいないし聴かれてもいない気がする。

そんな不遇さとは対照的に、前作から始まった電化実験は本作に至ってますます前進している。まず大きな変更点としては、チック・コリアとデイヴ・ホランドの参加が挙げられる。エレクトリック演奏に抵抗感を抱いていたロンは6月に脱退し、同じく未だ慣れを感じていなかったであろうハービーは新婚の浮かれ気分で食中毒に罹り、そのままメンバーチェンジされる運びとなった。第二期クインテット崩壊の瞬間である。

とはいえ結果的にこれが功を制したというべきか、本作に至ってコロムビア4部作の趣が色濃かった前作とはまた違ったサウンドを手にしている。前作においては、トニーのロックビートはまだしも、電気楽器については殆どアコースティック時と変わらぬアプローチが見られた。しかし電子楽器に対してより柔軟なホランド(しかしここで弾いているのはアコースティック)、チックが演奏することによって、第二期クインテット時代と区別化できるような音楽性がここにおいて顕在化していると思う。

1968年のマイルスはゆっくりと、それでいて着実に進歩していたのである。

因みに表題と楽曲名がフランス語である理由は、マイルスが投資したキリマンジャロ・アフリカ・コーヒー社に由来する。それに伴い、エキゾチック感を演出したいというマイルスの思い付きであったらしい。キリマンジャロ山が在するタンザニアは英語圏であるが、そこに突っ込んではいけない。

《Frelon Brun》9月24日録音。題名は英語にすると”Brown Hornet“。ホランドの重低音ベースとチックのエレクトリックピアノが地を這い、前作にはない土臭い感じが生まれている。ツインキーボード時代に至ってキース・ジャレットに受け継がれることとなるRMIピアノ、角の尖った音が良い意味で時代感に溢れている。不穏なチックのソロも楽器本来の個性を限りなく活かしているだろう。

《Tout de Suite》6月20日録音。題名は英語にすると”Right Away“。ここではハービー、ロンが登場。分かる人には分かると思うが、『HUNTER×HUNTER』(1999年)のサントラで似た曲があった気がする。68年から69年にかけてのマイルスによる無数のスタジオ・ワークはかなりアンビエント色も強く、バックグラウンドミュージックに適しているだろう。2分34秒以降の緊張感のあるフレーズへの転調は《It's About That Time》に似ている?

《Petits Machins》6月19日録音。題名は英語にすると”Little Stuff“。テーマ部分、行進曲のような活きの良さがある。このテイクはマイルスのソロも必聴。2分前後に繰り広げられる彼の独り舞台を聴けば、誰も彼の演奏を下手などということはできないだろう。

《Filles de Kilimanjaro》6月21日録音。題名は英語にすると"Girls of Kilimanjaro"。テーマの、のほほんとした感じは70年代製紀行映画のサントラのようにも響く。さながらマイルスとベティのハネムーンといった所だろう。

《Mademoiselle Mabry》9月21日録音。題名は英語にすると"Miss Mabry"。《Maiysha》然り、《Back Seat Betty》然り、ちゃっかり自分の女を題名に使っているのがこの男のニクい所である。せいぜい「おまえをテーマにした曲を書いたぜ」なんて、口説き文句にでも使っていたのだろう。

曲に触れるとするならチックのRMI、これがすこぶる良い。静謐とした雰囲気の中に一段と際立つ。

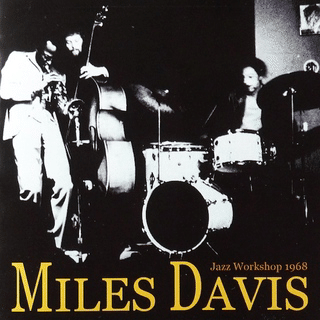

【ライブ編】ジャズ・ワークショップ,ボストン(12月5-8)

personnel

Miles Davis (trumpet)

Wayne Shorter (tenor saxophone)

Chick Corea (electric piano)

Dave Holland (bass)

Tony Williams (drams)

Wynton Kelly (electric piano) On "Round Midnight(⑥)"

スタジオでの仕事が中心であると思われていた68年マイルスであるが、その実多くのライブを実施してきたことは音源その他諸々の情報の希薄さが作用してあまり知られていない。つまりはアンノウンな時代という訳である。特にロン・カーターが脱退した7月には、後にザヴィヌル・ショーターと共にウェザー・リポートを結成するミロスラフ・ヴィトウスが1週間限定で加入するなど目まぐるしい。これらは現在に至るまでオーディエンス・サウンドボードに関わらず音源が発掘されていないので、なんとも惜しい感じがする。

68年度のライブ音源は今のところ12月のジャズ・ワークショップのみ見つかっている。こちらの音源は「ロスト・クインテット(トニー・ウィリアムスVer.)」というパーソネル面でのレアリティの高さ故に古くからブート界隈では馴染み深い。音質面は決して恵まれてはいないものの、先述の通り貴重さの一点において価値は高いものと思われる。

因みに12月9〜14日ブラックボトムクラブでのコンサートにおいては、スタンリー・カウエルがアコースティックピアノにてゲスト参加している。ミロスラフにカウエル、意外なビッグネームが多数参加している68年マイルスのライブ...今後の発掘が待たれる。

① Round Midnight

この音源で2回登場する《Round Midnight》、予定調和の如く今晩も「ダッダッダーダッダッ・ダッダーダン!」はしっかりキマる。これがキマらないと悲惨なことになってしまうので先ずは一安心。しかし音質はもう少し何とかならなかったのかとボヤきたくなる。

さてさて、土管の中で聴いているかのような音響で楽しむショーターのソロ、不思議や不思議トニーもチックも出てこない。チックのエレピソロに入っても暴君トニーは動かない。一心同体が常であるマイルスバンドなのに、今晩は皆んながやたらと他人行儀。その分サボっていないのがホランド。普段は他の音に埋もれがちな彼のベースが聴けるのは嬉しい。

後は引き摺らずにマイルスが《The Theme》を吹いてオシマイ。

② So What

マイルスの代表作《So What》がここでも!68年以降の演奏例はこの音源と69年2月ロチェスターが最後である為、電化Ver.は非常に貴重といえる。

ともあれ内実はどうか。第二期クインテット時代のジャズらしさ・熱気は十二分に健在。ただ違いがあるとすれば、トニーのシンバルが聞こえないことか。高速シンバルレガートは60年代トニーの代名詞、しかしながらここではあまり目立たない。音質が劣悪であるために耳まで届かないだけなのか、それとも実際にアプローチを変えているのか、どちらにせよ断言できる確たる証拠はない。

③ Agitation

ショーターが怪しいフレーズを撒き散らし、トニーが太鼓を乱舞させる、マイルスによるソロ明けの展開は衝撃。ジャック・ディジョネットほど電化時代とマッチしたドラマーは居なかったと思うが、やはりショーター&トニーのコンビネーションは抜群。さすが64年から68年まで長らく連れ添ってきただけはある。これに比しうるコンビはジャック・ディジョネット&キース・ジャレットぐらいのものであろう。

おっとリーダー、マイルス・デイヴィスも忘れちゃいけない。腹の底から搾り出すような、音、音、音!一体全体その169cmの図体の何処から出しているというのだろう?

どうりで20歳差のベティも惚れるわけだ。

④ Walkin

これもまたレアな電化Ver.である。往年の名曲をエレクトリックピアノ入りで味わえるとは、非常に得した気分になる。

ここまであまり触れてこなかったが、当然チックのソロも素晴らしい。しっかりと自分の見せ場を作りつつも、エンディングに向けてのブリッジにはしっかりと場所を明け渡す。「他人の音に耳を向ける」ことがマイルスバンドの必須要項であったことを改めて感じさせる。

⑤ Walkin

前回の《Walkin》が残り数分...という所で尻すぼみに途切れてしまったので、もう一度賞味できるのは正直に嬉しい。

しかしながらこのテイクはショーターがあまり燃えていない。小手調べのフレーズだけで頼りなく途絶えてしまうのは何とも情けない。ホランドのベースもよく聴こえるに越したことはないが、何やらひび割れていて耳に悪い。

舞台はそのままゆったりと微睡むことに。チックのエレクトリックソロ、当然綺麗には聴けないが美しさは失われていない。

そして最後のブリッジへとスムーズに突入。こちらのVer.は演奏終わりの余韻まで収録されていて一安心。

⑥ Round Midnight

本音源で一番の見ものが、本日二回目の《Round Midnight》である。何故ならそう、ウィントン・ケリーが居るのだ!考えてもみよ、ケリーとマイルス、電化の「で」の字も無かった1962年以来の共演であるのだ。しかもゲスト参加といえども場に適応、エレクトリックピアノまで弾いているというのだから素晴らしい。

それはさておき、二回目「ダッダッダーダッダッ・ダッダーダン!」の爆発することなく緩やかに演奏される。快感がジェットコースターの様に訪れるかと思えば、ヌルりと過ぎ去る。まるで甘やかにエジャキュレーションを迎えたかのようだ。しかしショーターのソロ以降は問題なく爆発するのでご安心を。

そして最大の見どころ、ケリーのエレクトリックピアノソロがやってくる!ハープの音色を思わせるピアノに、ケリーの軽やかでありながら後を引くプレイがナイスベストマッチ。彼の電気楽器演奏は決して有名ではないが、やはり弘法大師は筆を選ばない。何を弾かせても達人は達人だ。

⑦ Directions

前曲と比べても決して劣らない見所である。なぜならこれから68年、69年、70年、71年と進化していく楽曲の初期テイクであるからだ。

と、最初から中々に面白い。マイルスによる導入フレーズはスタジオでいうところの《Directions Ⅱ》にも非常に酷似している。演奏それ自体も②や③といった旧曲で陥りがちなジャジーな展開には決して入らない。トニーの叩き方も心なしか変則的にフリーキーに、後のロスト・クインテット時代を感じさせるものとなっているだろう。

総評

入門度 ★☆☆☆☆

音質が悪いのでこの評価。パーソネル面で貴重とはいえ、入門には適さない。

テンション ★★★★☆

第二期クインテット時代の要素も未だ色濃いが、テンションそのものはかなり高い。70分強、ダルな展開にも陥ることもない。

音質 ★☆☆☆☆

籠り気味音質は相当キツイ。So What盤は「聴ける」レベルまで改良はされているものの、これ以上良くしようもないぐらい音が悪い。

パーソネル ★★★★☆

64年から行動を共にしているトニー&ショーターのコンビネーションは抜群。新参者であるチック&ホランドもよく頑張っている。

レア度 ★★★★★

トニー参加の電化ライブは貴重(というかこれしかない)。《So What》、《Walkin》などのセットリストもレアだが、何よりウィントン・ケリーのゲスト参加は超超貴重。この音源からレアであることを抜いてしまったら、すこぶる悪い音質のみで良点は何一つ残らない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?