ジンクスと閉塞感~J2第7節 アビスパ福岡VSファジアーノ岡山~

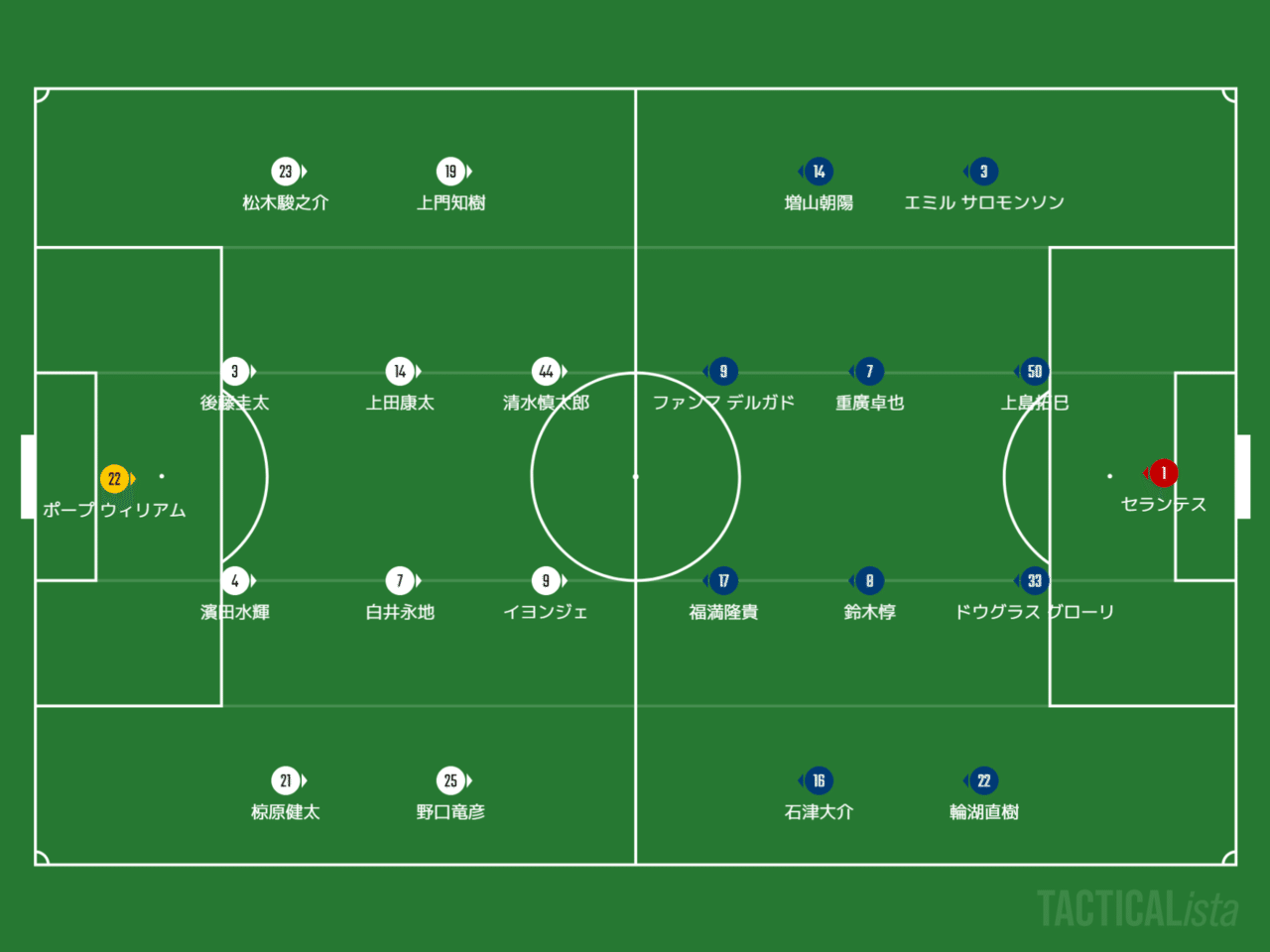

スタメン

両チームのスタメンはこちら。

ストーミング福岡

岡山はイ ヨンジェ、福岡はファンマという、最前線にいるフィジカルの強いFWをターゲットにしたロングボールでスタートしたこの試合。最前線にロングボールを入れて、セカンドボールを回収して主導権を握ろうとする形は、両チームともに良くある試合の入り方なので、蹴り合いの展開自体は何も不思議ではない。

蹴り合いから最初の主導権を握ったのは福岡だった。福岡のボール保持攻撃は、セランテスやCBからシンプルにファンマにロングボールを当てる形からスタート。そのセカンドボール隊として福満や石津、増山をファンマの近くに配置し、高い位置でボールを回収すると、セカンドボール隊の3人が前を向いて仕掛ける形が出来上がる。ただファンマに放り込むだけでなく、岡山にファンマの脅威を認識させて、CBやCHを引き付けての手前のスペースで福満が受ける形も準備していたところがなかなかニクイ。

こうして前線で時間ができると、SB(サロモンソン・輪湖)やCH(鈴木・重廣)を参加させて、そこからのクロスを中心とした二次攻撃に移る形も用意しているようだった。

この試合の福岡は、序盤からセカンドボールを回収する形からCKや高い位置でのFKといったセットプレーを多く獲得することでチャンスを増やしていくことが多かった。左足なら鈴木、右足ならサロモンソンと非常に精度の高いキッカーを有していて、かつターゲットに長身選手を多く持つ福岡にとっては、セットプレーの増加がそのままチャンスの数を増やすことに繋がっていった。このセットプレー連発の中で、ポープのハイボールの処理に少し不安を感じた。

岡山の守備は、まずCB(濱田・後藤)がなかなかターゲットのファンマに競り勝てないこと、そしてロングボールのこぼれたボールの処理をミスしてしまうことから福岡にボールを渡してしまうことが多かった。こうなっていたのは、岡山が球際で負けているというより、福岡はロングボールを多くすることを想定したFWとSHの前4枚のポジショニングを徹底しているようで、相手の組織化されたロングボール⇒カウンタープレスという、いわゆるストーミング戦法に飲まれているようであった。

岡山としては、もう少し福岡が鈴木や重廣を使って繋いでのボール保持をしてくると思っていたのかもしれない。確かに磐田戦、徳島戦とロングボールがほとんどの形だったが、自分たち相手にはそこまでロングボールメインで来ないのではないのかと。そうすれば岡山は第一ラインから高い位置でプレッシャーをかけて、福岡に蹴らせる形でのロングボールを増やしていけた可能性はある。ただ実際には迷わず蹴ってきたことで、第一ラインからのプレスを行う回数が少なくなってしまった。前節もそうであったが、現在の岡山はこういうロングボール主体の攻めに後手を踏んでしまうことが多い。

ボールを持つこと≠能動的で主体的

このように迷いなき福岡のストーミングに苦しむ岡山だったが、ボールを持つ時間自体は岡山の方が長い。同じロングボールでも、イヨンジェが中央でターゲットになるというよりは、前線がサイド奥に流れる形で起点を作り、そこから全体を押し上げていきたい岡山。タッチラインに平行な長いレンジのボールを増やして、そこからの二次攻撃に繋げていきたいところだが、イヨンジェや清水がサイドに流れると、福岡のCB(グローリ・上島)がしっかりマークに付いて自由を与えないようにしていた。

岡山は15分を過ぎたあたりから一度CB(濱田・後藤)でボールを落ち着けて保持していくようになる。単純なロングボールの蹴り合いになっては前述のように福岡に分があるので、地上戦主体にすることで自分たちで時間を作っていこうという狙いだろう。基本的に白井がCBの間に下りてのサリーダを行い、そこにポープを交えてボール保持を行う形なのだが、特に前半は前節のようにボールを運ぶことができていなかった。

岡山のボール保持に対する福岡は、4-4-2の3ラインによる中央閉塞がメイン。基本的にセンターサークルに第一ラインの2枚を設定する形を取っていた。岡山の最終ラインでのボール保持に対して追いかけることはあまり行わず、そのため岡山はCBのところで比較的ボールを持つ時間を与えられていたのだが、CBから持ち運ぶ挙動が見られなかったこと、CH(上田・白井)がボールを受けに下がりすぎたことによって、福岡は第一ラインの2枚で監視できる状態になっていた。

CB-CH間でのビルドアップが安定しない岡山は、サイドに追い込まれる形でSB(椋原・松木)に渡してしまったり、ポープに下げざるを得なかったりしたことで、ロングボールを増やしたくないのに蹴らされる形での、受動的なロングボールが増えてしまっていた。一方で福岡は自分達から蹴っていく、いわば能動的なロングボール。福岡にさせたい形を逆にやられてしまっている状態。特に左足があまり使えない松木がボールを持つと、高い確率で後ろに下げることになってしまい、あまりプレスに行かなかったはずの福岡のプレスのスイッチになってしまっていた。

それでもロングボールがイヨンジェに通った時には、そこから清水とのコンビネーションでシュートに持っていくシーンは何度かあった。しかし蹴らされる形での、出し手と受け手の意図がハマらないロングボールではそういうシーンは単発的なモノに過ぎなかった。

ボール保持・非保持時の両局面で福岡から主導権を取れず、加えてトランジションの局面でも後手を踏んでしまっている岡山。なんとかスコアレスで折り返したいところだったが、40分に石津のゴールで先制を許す。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) July 25, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第7節

🆚 福岡vs岡山

🔢 1-0

⌚️ 40分

⚽️ 石津 大介(福岡)#Jリーグ#アビスパ福岡vsファジアーノ岡山

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/hzXfArDODO

福岡の右サイドのスローインから、増山のキープ→サロモンソンのクロスに逆サイドの石津がフリーになってのシュート。岡山は増山とサロモンソンに引き付けられたことでペナ内を数的同数にしてしまっていた。椋原が被ったところでカバーに入り切れなかった野口のポジショニングも、人数をかけていたのにサロモンソンにフリーでクロスを上げられたこともいただけない。

修正の兆しは見えたが・・・

後半開始から岡山は野口→関戸の交代。関戸がそのまま右SHに入る形である。攻撃でも椋原との連携が上手く行っていなかったが、特に守備面でプレスバックに遅れてしまっていたり、カバーに入れていなかったりすることが多かったので、やむを得ない交代だろう。そんな後半の岡山は、ボール保持時の展開でいくつかの修正を施す。具体的な修正は下記。

①上田が福岡の第一ラインの背後にポジショニングすること

②CB2枚+白井で福岡の第一ラインの脇にできるスペースを使うようにすること

③SH(上門・関戸)がハーフレーンを起点に福岡のSH-CH間を牽制するポジションを取ること⇒結果としてSBは大外に張る

いわゆる4-2-2-2的なボール保持の基本の再確認であると言えるが、これによって岡山は立ち上がりから上田と白井が縦関係を取って福岡の第一ラインを引き付け、ハーフレーン・福岡のライン間で上門や関戸が縦パスを受ける形で作って相手陣内へ運べるようになっていく。前半はサイドに追い込まれる形でSBに出して詰められるシーンが見られたが、後半になると、SHへの縦パスを使いつつサイドに広げて運んでいく形ができるようになりつつあった。

岡山がボール保持での修正を施したことで、福岡は前半はあまり見られなかった、非保持時での第一ラインと第二ライン間の連動が怪しい場面が散見されるようになる。特に第一ラインの背後を上田や白井に使われた場面において、鈴木や重廣の出足が遅れるところから縦への展開を許すシーンが何度か見られていた。岡山は上門や関戸が前を向いてプレーできるようになり、前半に比べると明らかに意図的な形で相手陣内にボールを運べるようになっていた。しかし福岡は最終ライン4枚のエラーが非常に少なく、岡山に生まれる決定機の芽を着実に摘んでいく。特にグローリはイヨンジェのマークをほぼ完全に遂行しており、イヨンジェがゴールを向いてプレーできたシーンは本当に少なかった。59分に上門の突進から得た上田の乾坤一擲のFKは、スピード十分で枠を捉えた一点モノのFKだったが、セランテスに阻まれてしまう。

流れを二分させた交代

両チームの足が徐々に止まり始める65分過ぎから、両チームともに立て続けに選手を交代させていく。福岡は石津→城後、福満→菊池、一方で岡山は清水→山本、上田→斎藤と交代を行う。個人的には岡山はこの一連の交代で後半の修正で掴みかけていた流れを手放してしまったと思っている。上田の交代によって中盤から長短のパスで展開を行える選手がいなくなってしまったこと、斎藤がSHに入ったことで下がり目のポジションでパスを出す役目になってしまったこと、主にこの2点によって岡山のボール保持は再びちぐはぐなものになってしまった。上田は残したかっただろうが、連戦の中でここで上田がパンクしてしまうとチームが詰んでしまう。スペースに突っ込ませてクロスを上げる分には斎藤のSH起用は良いのだが、ボールを持つ流れになってのSHではあまり良さが出ないと思う。

一方で交代策で主導権を完全に奪い返したのは福岡。77分にファンマ→遠野、鈴木→前、増山→湯澤の交代で4-4-2の守備の強度を上げることに成功。第一・第二ライン間が連動するようになったブロックは、中に入ってくるボールを追い出すようにチェックをかけ、岡山の攻撃をサイドからの放り込み一辺倒にする。ボールの位置に応じて4-4-2→4-5-1→5-4-1に可変させていく臨機応変ぶりも非常に巧みなものであった。

イヨンジェ→赤嶺で中央に放り込んでいく姿勢を強める岡山であったが、福岡の選手が密集したブロックの中央に上門が突っ込んでいくことでしかゴール前に迫れない様は、あまりに無為と言わざるを得ない70分以降の展開であった。岡山は59分の上田のFK以降、セランテスを脅かす形をほとんど作れないまま、試合は1-0で福岡が勝利した。

総括

・現在の福岡は、フィジカルな部分が長けるチームに組織を落とし込める監督以下コーチングスタッフが入ると、シンプルな形がそれだけで脅威となりうる好例と言える。CBを中心に中央を固め、ファンマへのロングボール⇒そこからセカンドボールを回収して二次攻撃に繋げるという極めてシンプルな形ながらも、そのセカンドボールを回収するSHのポジショニング、クロスに必ず逆サイドがペナ内に入るという約束事の徹底がされていた。

ただ、ボールを持たせてくる相手に対してどういう振る舞いを見せるのか。水戸時代の長谷部監督はここも非常に素晴らしかったので、どんなソリューションを見せてくれるのか、敵ながら注目していきたい。

・長崎戦(主に前半)で掴みかけた手応えが一変、再び手詰まり感、閉塞感の非常に強い戦いになってしまった岡山。これで長谷部監督相手には対千葉、水戸時代を含めて6連敗&6連続でクリーンシートされたことになる。この試合では、最終ラインでの出し手にもなれる田中と徳元の不在がボール保持の閉塞感に直結してしまっていた感は否めない。上田がいた時にはまだどうにか上田発信の展開でチャンスの2~3歩手前までは迎えていたが、上田が交代してからは展開できる選手が誰もいなくなってしまい、ポジションのちぐはぐさもあって何とも煮え切らない、生産性の薄い攻撃に終始してしまった。白井も関戸も、あくまで中盤ではリンクマン的な扱いであるべきで、彼らに展開役を担わせるのは少し無理がある。

・その結果、このチームの中ではキープができて自ら運べる上門が低い位置でボールを受けてキープし、相手の準備が整っている中に単騎で仕掛けて風穴を開けないといけない展開になってしまった。その役割は、今柏レイソルで脚光を浴びている先代の19番に求められていた役割であり、今の19番に求められているそれではないはずである。(できるようになるに越したことはないが)

・俗に言う「良いサッカー」に真面目に取り組み、真面目に悩んでいる現状は、チーム全体でボールを保持して前に進めていく形(もできるようになる)に取り組んでいる以上、どのチームもほぼ必ず差し掛かる閉塞感の時期なのかもしれない。ただここはシステム変更(個人的には上門をトップ下にした4-3-1-2もアリなのではと思っている)も含めてチーム全体で何とかしていくしかないのだろう。まずはオンザピッチの内容の前に、怪我人続出の現状打破からだろうか。

試合情報・ハイライト

【アウェイ 福岡戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) July 25, 2020

アビスパ福岡戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。https://t.co/uW13E27dGX#ファジアーノ岡山 #challenge1#アビスパ福岡#DAZN

【無料】有馬賢二監督「自分たちのミスから隙を作ってしまって失点して苦しい展開になった」+(濱田水輝、上門知樹)/【J2第7節・福岡戦コメント】 https://t.co/WOJqUQx9eD #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) July 25, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?