盤面を変える力~J2第6節 ファジアーノ岡山 VS Vファーレン長崎~

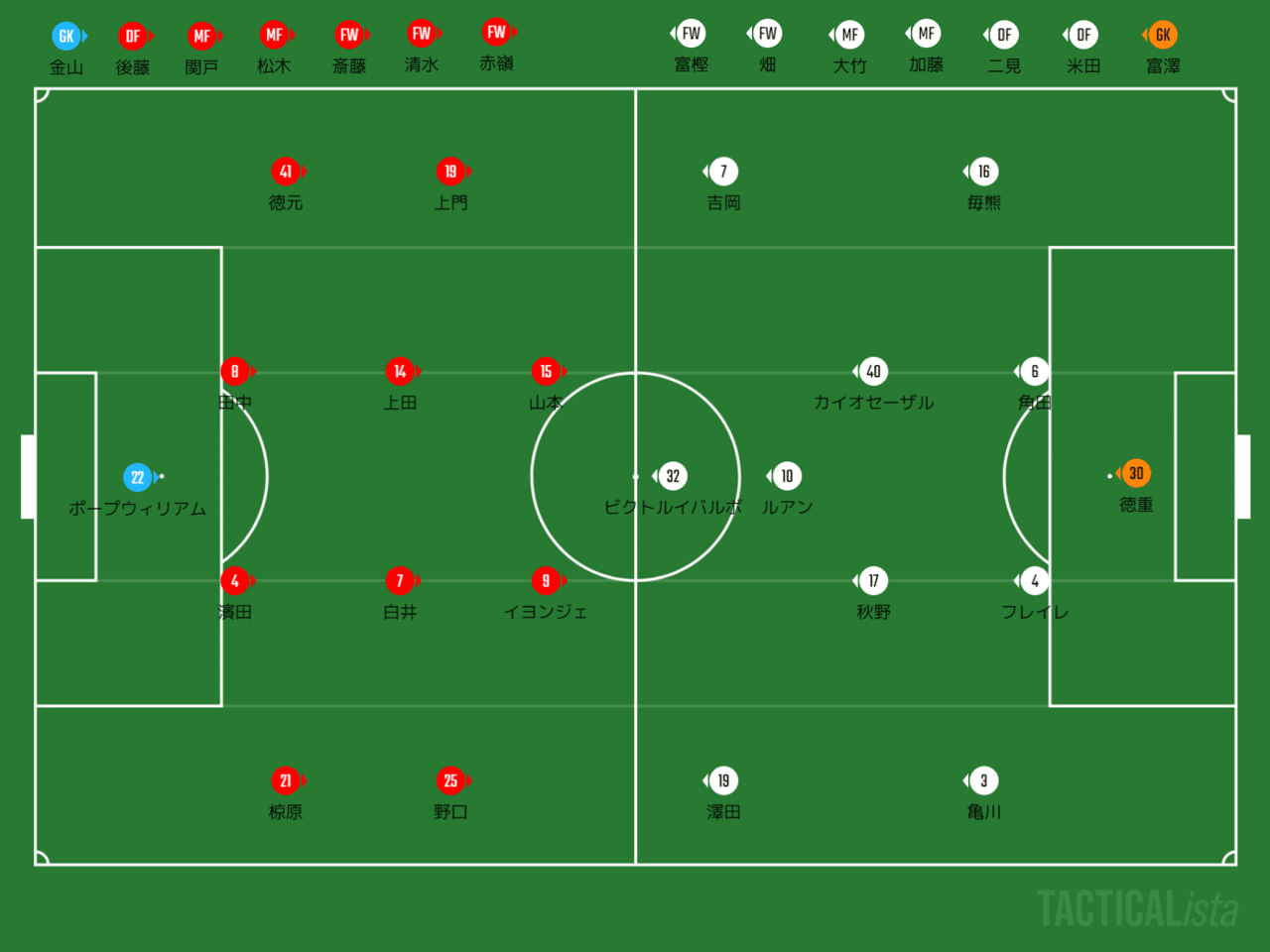

スタメン

両チームのスタメン・ベンチメンバーはこちら。

水曜日の再現を狙う岡山だが

岡山の立ち上がりの1stチョイスはいつも通りと言っていい前線、主にイヨンジェへのロングボール。前節の愛媛戦ではこちらの前線と相手CBとのフィジカルの差で優位に立って、そこからのハイプレスやセカンドボールの回収を行うことができたが、この試合で最初にイヨンジェのマークに付いていたのは、見るからにフィジカルの強そうなフレイレ。長崎としてはイヨンジェへのロングボールが来るだろう、というか絶対来ると予測しての二見→フレイレだったのかもしれない。手倉森監督は3連戦の前で、ある程度この試合はこの選手を使うという形でメンバー起用を固めていたようであるが。

非保持時においても、愛媛戦と同様に長崎の後方でのボール保持に対して第一ライン(イヨンジェ・山本)からの噛み合わせを狙う岡山。長崎はCHの秋野が最終ラインに下りて3バックを形成してビルドアップを行うチームなので、秋野に対しては上田が列を上げて捕まえに行っていたのは自然な流れであったと言える。噛み合わせが上手くハマれば相手に苦し紛れのボールを蹴らせてセカンドボールを回収できる、というのが岡山の魂胆。長崎の苦し紛れの先にいるのが、前線の怪獣ビクトルイバルボ。起点を作られたら怖いが、ここは怪獣ハンター濱田に何とかしてもらおうという考えがあったのだと思う。

しかしこの試合の序盤、岡山は愛媛戦のように第一ラインからの高い位置での守備が上手くハマったとは言い難かった。岡山は前述した規定通りに相手CB(フレイレ・角田)からの噛み合わせを狙うのだが、CBへのサポートに入る相手CH(秋野・カイオセーザル)や頻繁にボールサイドに下りてくるトップ下のルアンのところでキープを許してしまう。岡山の選手が1枚2枚と寄せに向かってもボールキープできて剥がせてしまう、いわゆるプレス耐性が強い選手たちである。

岡山の第一ラインの背後でこの3人が前を向いて展開できる形が何回か続くと、岡山は一度4-4の守備ブロックを中央に固めるが、そうなると長崎は大外のSB(亀川・毎熊)がある程度フリーの状態で前を向いて起点を作れる。長崎の攻撃は、SH(吉岡・澤田)が絡んでからのSBが高い位置を取ってのクロス攻撃という形が多かった。クロスのターゲットになるのはもちろん前線の怪獣ビクトルイバルボ。

前半の盤面は岡山が作る

高い位置からの守備では主導権を取れきれず、水曜日の再現とはいかなかった岡山だったが、15分頃から徐々に自分たちのボール保持で流れを押し戻せるようになっていく。岡山の自陣からのボール保持は、長崎と同じようにCH(上田・白井)の1枚が列を下りてCB2枚(田中・濱田)と3バックを作る形がメイン。そこにGKのポープが積極的にボール保持に参加して(⇒この点は長崎と異なる)、4枚で動かすことが多かった。

非保持時の長崎は、イバルボとルアンの2枚で第一ラインを形成して442で守るのだが、4対2という数的優位に加えて、2人がそこまで積極的に追ってこないこともあって、岡山は一度ボールを持つことができたら後ろで時間を得ることは比較的容易だった。CB-CH間でボールを持つ岡山は、CHが上手く長崎の第一ラインの周辺にできるスペースに顔を出すことでボールを運ぶことができており、また試合の序盤から濱田が自ら持ち運ぼうとするシーンも見られていた。

後方で時間とスペースを得た岡山の選択肢は大きく2つ。一つはポープからの前線やスペースのできたサイドへのロングフィード。ロングフィードから主に中央寄りのポジショニングをしていたSH(上門・野口)がセカンドボール隊となってセカンドボールを回収して二次攻撃に繋げるのが狙い。主なターゲットのイヨンジェや山本が思った以上に長崎の最終ラインに競り勝つ(というよりは明らかに競り負ける形にならない)ことができており、前述のイヨンジェ対フレイレでは、イヨンジェがスピードでフレイレを出し抜くシーンも多かった。21分の岡山の先制点につながる形もポープのフィードから。山本が競り合い、上門がセカンドボールを回収、そこから山本とのコンビネーションでCKを獲得したものであった。

上田の右CK→ペナ外の徳元がダイレクトボレーで決めた先制点はゴラッソの一言で終わり。実は長崎も10分にあった最初のCKでペナ外の選手(澤田)が入る形で惜しいシーンを作っていた。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) July 19, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第6節

🆚 岡山vs長崎

🔢 1-0

⌚️ 21分

⚽️ 徳元 悠平(岡山)#Jリーグ#ファジアーノ岡山vsV・ファーレン長崎

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/nUjlk49MPw

岡山の攻撃の形のもう一つはCBやCHからのサイドへの展開。岡山は北九州戦のように無理やり中央に縦パスを入れるのではなく、横幅をかなり意識しているように見えた。特に大外でフリーになりやすかったSB(椋原・徳元)に広げて、サイドに起点を作ろうとする形が多かった。

岡山のSBがフリーでボールを受けやすかったのは、サイド深くに流れる岡山の前線(主に山本)のケアを長崎のSBがしなければならなかったことに加え、長崎のSHがハーフレーン付近で絞ってポジショニングするSH(上門・野口)をかなり注意深くケアしていることが多かったためでもある。特に上門に入るボールに対しての警戒は相当強いようであった。上門も野口も、相手SHを中に引き付けることを意識して中央寄りのポジショニングをキープしていたように思う。

上門-徳元のいる左サイドが強くマークされていることもあって、サイド攻撃の中心は野口-椋原の右サイド。前述のように野口のポジショニングで椋原をフリーにしてからオープンスペース爆走→アーリー気味のクロス攻撃は前半から何度も見られていた。大卒ルーキーで初先発の野口は、守備面は椋原にかなり言われていたようでまだまだ要経過観察であるが、攻撃面ではポジショニングにしろボールプレーの判断にしろ、非常に賢さを感じて好印象であった。

特に岡山が先制してからの時間帯、長崎の守備は第一ラインから最終ラインのブロック間が間延びすることが多くなり、岡山はセカンドボールを回収することがより容易になっていった。長崎は守備の間延びによってボール保持でも上手く行かなくなる。これは岡山の守備の修正もあるのだが、岡山はどんどん前から追っていくというよりは、第一ラインはある程度角田とフレイレにボールを持たせて、逃げ場になるCHやSBにはそれぞれ岡山のCHとSHがチェックして、前を向かせないように守るようにしていた。

これによって長崎は立ち上がりのようにCHの展開からチャンスを作る回数が減った。GKの徳重まで戻すことが多くなり、苦し紛れに大きく蹴る形が増えていったが、精度はあまり高くなくてもイバルボに通れば持ち込んでチャンスに近い形は作れるので、こういう流れになるのをある程度受け入れているようで、無理に主導権を取り返そうとはしていないように見えた。前半は1点ビハインドでもかまわない、とまでは言い過ぎか。

盤面を変えた畑の投入

後半開始から長崎は吉岡に代えて畑を投入。イバルボと畑の2トップに変更し、1トップ下だったルアンは吉岡のいた右SHに入る。

長崎が畑を入れた意図は後半立ち上がりの早い時点で明らかになる。長崎は前半は第一ラインからあまり追いかけることがなかったのだが、畑は岡山のバックパスに対してどんどん追っていく姿勢を見せていた。それこそポープに下げたらポープにまで追いかけていく。そんな畑の突撃に連動して追っていくのが澤田であったりカイオセーザルであったりであった。

長崎としては、前半に許していた岡山のタイミングでフィードを飛ばすことをさせたくない、苦し紛れに蹴らせることでロングボールの精度(受ける側の予測が難しいボール)を落として、セカンドボールを回収していきたい意図があったのだと思う。

さらに長崎はイバルボや畑を岡山のSBにぶつけるような展開を増やすことで、岡山の最終ラインの押し下げることに成功していた。前半(特に15分以降)の岡山は最終ラインを高めに設定できており、中盤との距離をコンパクトにしていたことによって長崎のCHに自由を与えていなかったのだが、ラインが下がってしまうとCHも最終ラインのプロテクトのために下げないといけなくなる。長崎はこうして岡山を押し下げて、そこでできたスペースにルアンやカイオセーザルが入り込む回数を増やしていった。

長崎にセカンドボールを回収されるようになった上に、秋野を中心とした後方でのボール保持にプレッシャーをかけに行くのが難しくなってしまった岡山。前半できていたボール保持で時間を潰すこともままならない。60分過ぎになると、いよいよ長崎はSBをどんどん高い位置まで進出させて、サイド深くをえぐってからのクロスボール、またはフリーな状態でのアーリークロスでペナ内のイバルボや畑に合わせてあわやというシーンを多く作っていくようになる。

決まり手は恩返しの大竹

長崎は64分にルアンに代えて大竹。ルアンがやっていたように、イバルボや畑で押し下げた敵陣のスペースで決定的な仕事をするように送り出されたのだろう。一方で後半は自陣で過ごす時間ばかりになっていた岡山も70分に山本に代えて関戸。この交代で上門を中央に入れて関戸が左サイドに入る4411気味のシステムに変更する。サイドを押し込まれていたので粘り強く守れる選手をサイドに入れて凌ぎ、上門を乾坤一擲のカウンターに残すという意図だろう。

交代が上手く行ったのは長崎の方であった。73分、岡山のペナ内に入れられたロングボールに対してイバルボと畑でスクランブルを起こし、セカンドボールを大竹が詰めて1-1。畳みかけるように78分、右サイドから大竹がアーリークロス、畑が落として最後はカイオセーザルが決めて1-2と長崎が勝ち越し。(下動画1:33~が1得点目、1:55~が2得点目)

長崎は畑の投入によって変わった盤面を存分に活かし、加えて76分には澤田に代えて富樫を投入し、大竹が中央に入る形を作っていたので、大竹が前を向いてプレーできるスペースを与えることに成功。これによって大竹は動き回ってボールを引き出し、足が止まりつつあった岡山のブロックに見事に風穴を開けた。こんな恩返しはいらないよ、いらないよ・・・

勝ち越しに成功した長崎は第一ラインをハーフライン辺りまで下げて店じまいの構え。長崎のこの変化によって、岡山はセカンドボールを回収しそこからサイドに広げて運んでいく前半できていたボール保持の形が復活。再び椋原や徳元からのクロスを増やして何とか追いつこうとする。斎藤、清水、赤嶺とゴール前の圧力をかけていく岡山であったがいくつか惜しいシーンは見られたものの同点ゴールとはならず。1-2で長崎が勝利した。

総括

・6試合で5勝1分とスタートダッシュに成功した長崎。手倉森監督のチームは、豊富なタレントがいるので多少上手く行かなくても焦ることなくやり過ごせる度量の大きさを感じさせる。この試合でもあまり上手く行かなかった前半を1点ビハインドでやり過ごすと、後半はイバルボと畑を使って岡山の最終ラインに圧力をかけて下げさせる、下げさせてできたスペースを大竹であったりカイオセーザルであったりが存分に活用することで流れをひっくり返した。攻撃の仕組みというよりは豊富なタレントを生かせる盤面を作り上げるのが上手いという印象を持った。こういう戦い方は一つ歯車が狂えばいわゆる「キャスティングサッカー」になってしまいがちなものだが、今のところは非常に上手く回っている。

ガツガツプレスに向かうようなサッカーではないので、今季のような過密日程を上手く凌げるのかもしれない。昇格争いのメインキャストに躍り出たと言っていいだろう。

・一方で後半に変わった盤面をひっくり返すことができなかった岡山。この日の上田・白井のCHコンビだと最終ラインのプロテクトを行うので精一杯で、押し下げられたときに押し返す術を見出すことができなかった。ボール保持ができたり、高い位置からの守備ができたりするときには機動力があって非常に良いコンビなのだが。この試合だと後5分前後凌げていれば、割り切って凌ぎのフェイズにも入れただろうが、70分前後でそれをやると早晩決壊しただろうなと思う。はっきり言えばパウリーニョか喜山かどちらかいればと思ったが、どちらもケガで今は使えません。

・ポープのロングフィードを挟みつつCBとCHの4枚を中心にボールを運び、サイドに広げて起点を作ってSBがクロスを入れたり、中が空いたら中のスペースを突いていったりするボール保持と、ボールを失うとすぐさまセカンドボールを回収に向かうトランジションの流れは、無理に縦に入れてボールロストを繰り返し、下手にカウンターを受けていた北九州戦の反省を生かせていた。前述のようにボールを保持できる状態だと、上田と白井のコンビは相手の圧力を軽妙にいなせることが大きな利点となる。シュート数はもうちょっと増やしたいところ。

セカンドボールを押し込まれる、同じような形で失点を繰り返したのは大きな反省材料だと思うが、間違いなく今季の道程に光明が差し込む内容であった。あとほんの一歩とまではいかないが、あとほんの数歩というところまでは来ている予感はしている。

試合情報・ハイライト

【無料】有馬賢二監督「次につながっていく自信を持っていいゲームだった」+(徳元悠平、白井永地)/【J2第6節・長崎戦コメント】 https://t.co/vS7HayC1rO #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) July 19, 2020

【本日 長崎戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) July 19, 2020

V・ファーレン長崎戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。 https://t.co/R2SS7ohmp3#ファジアーノ岡山 #challenge1#Vファーレン長崎#DAZN

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?