#宇宙

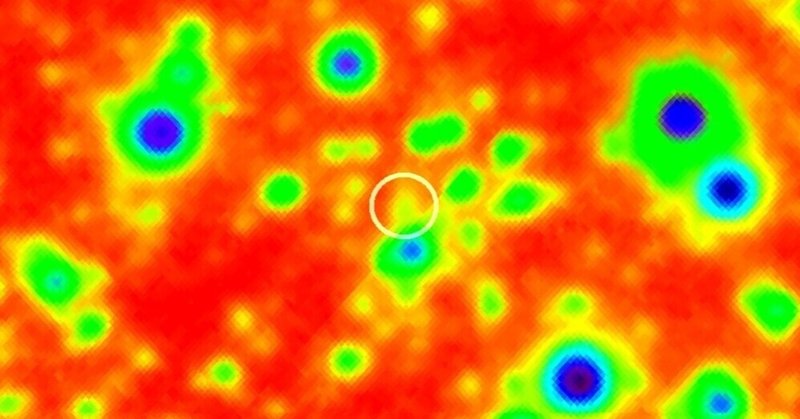

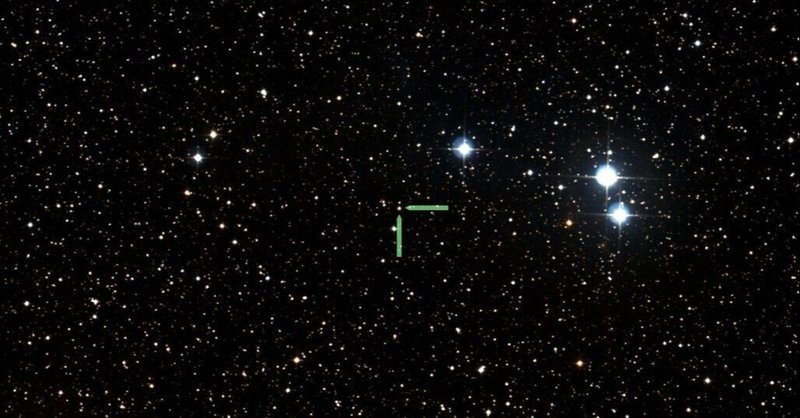

KMT-2020-BLG-0414Lb マイクロレンズ法で発見された地球質量の惑星

太陽系外惑星KMT-2020-BLG-0414Lbの発見が報告されている。

重力マイクロレンズ現象とは、遠くにある天体の手前を別の天体(レンズ)が偶然横切った時に、光の進路が歪んで一時的に光度が増加する現象だ。レンズ天体の周りに惑星があると特有の光度変化のパターンが生じるため、太陽系外惑星の検出に使うことができる。

惑星「KMT-2020-BLG-0414Lb」は2020年に発生したマイクロレ

TOI-1685b 赤色矮星の周りを公転する超短周期惑星

太陽系外惑星TOI-1685bの発見が報告されている。

「TOI-1685b」は主星の周りを0.669日(16.1時間)で一周する超短周期惑星だ。サイズは地球の1.7倍あり、岩石惑星としてはやや平均密度が低いため、密度の低い物質を含んでいると考えられている。主恒星の「TOI-1685」は太陽系から123光年の距離にある赤色矮星で、そのサイズは太陽の約半分しかない。

TOI-1685bの外側の軌

LHS 1478 b 赤色矮星の周りを公転する地球サイズの惑星

太陽系外惑星LHS 1478 bの発見が伝えられている。

LHS 1478 b は地球の1.24倍のサイズを持ち、1.95日周期で主恒星 LHS 1478 を巡っている。質量は地球の2.3倍、平均密度は約6.7g/cm³と計算され、地球と同様に岩石から構成されていると考えられている。

主星の LHS 1478 は赤色矮星で、そのサイズは太陽の25%、質量は24%しかない。主星の光度が小さいにも

謎の天体CrA-9B/b その正体は?

若い恒星の周りに奇妙な天体が見つかったことが報告されている。

問題の天体はCrA-9と呼ばれる天体の周りに見つかった。CrA-9は太陽の約0.45倍の質量を持つ恒星で、生まれてから100~200万年しか経っていない。

発見された天体「CrA-9B/b」は、CrA-9から109天文単位(1天文単位=地球と太陽の距離)離れた所に見えている。CrA-9B/bのスペクトル(光を波長ごとに分解したもの)

OGLE-2018-BLG-1428Lb マイクロレンズ法で発見された巨大ガス惑星

重力マイクロレンズ法を用いた太陽系外惑星の発見が伝えられている。

惑星OGLE-2018-BLG-1428Lbは質量が木星の0.23~1.54倍、主恒星のOGLE-2018-BLG-1428Lは質量が太陽の0.21~0.76倍、主星と惑星の距離は2.47~3.89天文単位(1天文単位=地球と太陽の距離)と見積もられている。重力マイクロレンズ法の性質上、これらの値には大きな誤差があるが、見つかった

TOI-451b, c, d 若い太陽型星の3つの惑星

NASAの系外惑星観測衛星「TESS」と地上の望遠鏡を用いた観測で、誕生から1億5000万年しか経っていない若い恒星の周りに3つの惑星が見つかったとする研究がarXivに掲載されている。

惑星 TOI-451 b, TOI-451 c, TOI-451 d は、それぞれ公転周期が1.86, 9.19, 16.4日で、サイズは地球の1.9, 3.1, 4.1倍ある。質量や密度は分かっていない。この

HD 110082 b 若い連星系の中にある惑星

若い連星系 HD 110082 に太陽系外惑星を見つけたという研究がarXivに掲載されている(arXiv:2102.06066)。

発見された惑星 HD 110082 b(別名TOI-1098b)は地球の3.2倍のサイズを持ち、半径0.113天文単位(1天文単位=地球と太陽の距離)の軌道を10.18日周期で公転している。質量や密度は分かっていない。この種の惑星としては比較的大きなサイズを持ち、

HD 13808 b と HD 13808 c

HD 13808系の2つの太陽系外惑星を確認したという研究がarXivに公表されている(https://arxiv.org/abs/2102.03387)。恒星HD 13808は太陽系から92光年の距離にあるK型主系列星で、質量は太陽の0.77倍、半径は太陽の0.78倍、有効温度は5035ケルビン(約4760℃)と考えられている。この星の周りには、2つあるいはそれ以上の惑星が存在する可能性があると

もっとみるGJ 1151 b 恒星と磁気相互作用をする地球型惑星

arXivにGJ 1151 の惑星についての研究が公開されている(https://arxiv.org/abs/2102.02233)。GJ 1151 は太陽系近傍にある赤色矮星(温度が低く小さい恒星)の1つだ。

GJ 1151は2020年にその磁場に関連すると思われる電波が検出されて以降、天文学者の注目を集めている。激しい活動性を示す恒星でこのような電波が見つかった例はあるが、GJ 1151は活

TOI-588bとTOI-559b 楕円軌道の大質量惑星

NASAの系外惑星観測衛星「TESS」のデータとフォローアップ観測で2つの惑星系が確認された(https://arxiv.org/abs/2102.02222)。

1つめの惑星「TOI-588b」は木星の3.6倍の質量と1.09倍のサイズ(半径)を持ち、離心率(楕円の潰れ具合を表す)が0.30の楕円軌道を14.574日かけて公転している。主恒星の「TOI-588」は質量が太陽の1.35倍、半径が

系外惑星KMT-2018-BLG-1025Lbの発見 低質量星を公転するスーパーアースか

arXivに重力マイクロレンズイベントを利用して太陽系外惑星を発見したという研究が掲載されている(https://arxiv.org/abs/2102.01890)。重力マイクロレンズイベントとは背景の天体の手前を別の無関係な天体(レンズ天体)が横切るときに重力による空間の歪みで2つの天体の合成光度が変化する現象のこと。この時の増光のパターンによっては、レンズ天体の周囲に太陽系外惑星が存在している

もっとみるKMT-2019-BLG-0371L系の発見

2019年に発生した重力マイクロレンズイベントについての研究がarXivに掲載されている(https://arxiv.org/abs/2101.12206)。重力マイクロレンズイベントとは背景の天体の手前を別の無関係な天体(レンズ天体)が横切るときに重力による空間の歪みで2つの天体の合成光度が変化する現象のこと。この時の増光のパターンによっては、レンズ天体の周囲に太陽系外惑星が存在していることが分

もっとみるHD 5278の2つの惑星

arXivにHD 5278の惑星系の発見についての研究が掲載されている(https://arxiv.org/abs/2101.12300)。HD 5278は、NASAの太陽系外惑星観測衛星「TESS」の観測を通じてTOI-130.01と名付けられた惑星候補が見つかっていた。今回の研究では、チリ・パラナル天文台のVLT望遠鏡に設置された最新の分光観測装置「ESPRESSO」を用いてTOI-130.0

もっとみる