自主経営組織における意思決定プロセス

こんにちは、白鳥です。ようやく暑さが落ち着き、朝夕は爽やかな秋の気配を感じる季節になってきました。

昨年6月に組織構造をピラミッド型から自立分散型に変更し、自主経営組織への転換を発表してから約1年、「ETIC.の自主経営ってどうなってるの?」というお声を多くいただくようになりました。

僕はソーシャルイノベーション事業部に所属するかたわら、ETIC.の自主経営組織の運営基盤づくりを行う「自主経営推進チーム」というチームにも所属し、どうすればETIC.らしい自主経営がうまくいくか、日々試行錯誤をしています。

『自主経営組織における…』と銘打ってはいますが、まだ1年しか経過しておらず、徐々にメンバーに根付いてきた一方で、まだまだ模索中で改善したい点も山ほどあります。

自主経営組織というスタイルへの転換にあたって、組織の中で大きな変化の一つは、意思決定のプロセスについてです。ETIC.では、これまでのトップダウン型の意思決定プロセスに変わり、「助言プロセス」という意思決定プロセスを採用しました。

今日は、自主経営組織の特徴の一つである「助言プロセス」について、どのような事例が生まれているかも交えながらご紹介します。まだまだ現在進行系で進化中のプロセスですが、何かしらのヒントになれば嬉しいです。

助言プロセスとは何か?

助言プロセスとは何でしょうか。自主経営組織づくりの際に参考にした「ティール組織」の提唱者、フレデリック・ラルー著の『ティール組織』では、次のように紹介されています。

「原則として、決定権は誰にでもあるが、ただしその前に、関係者と専門家に助言を求めなければならない。決定を下そうという人には、一つ一つの助言をすべて取り入れる義務はない。目的は、全員の希望を取り入れて内容の薄くなった妥協を図ることではない。しかし必ず関係者に助言を求め、それらを真剣に真剣に検討しなければならない。判断の内容が大きいほど助言を求める対象者が広がり、場合によっては、CEOや取締役の意見も求めなければならない。通常、意思決定者はその問題や機会に気づいた人、あるいはそれによって最も影響を受ける人だ。」

※フレデリック・ラルー『ティール組織』P165より引用

この方式は、ヒエラルキーに基づくトップダウン方式(物事は進むが問題の現場と遠いところで意思決定がなされるため最適な判断にならず関係者の理解も得られない恐れがある)と、コンセンサス方式(全員の一致が必要なため、物事の進みが遅くなる)の両方の問題を乗り越える、ティール組織の鍵とも呼ばれる概念です。

同じくフレデリック・ラルーの書いた『[イラスト解説]ティール組織―新しい働き方のスタイル』では、次のような例が挙げられています。

・一人の作業員が、新しい機械の導入について、開発部や財務部の助言を得ながらバイヤーとの交渉を進め、現場で使いやすい最適な機種を導入できた例

・9,000人の看護師が所属する大規模組織で、CEOが残業時間の計算に関する提案を社内SNSに投稿。現場の看護師たちのコメントから提案を修正し、24時間でルール変更につながった例

これらはいずれも、集合知を活用した意思決定の質の高さと、決定までのスピードを両立していて、助言プロセスの代表例といえます。

ETIC.で採用している具体的な助言プロセス

助言プロセスは決まった形式というものはなく、趣旨を踏まえてそれぞれの組織に合った形で導入できます。ここでは、ETIC.がどのように導入しているか、プロセスと実例をご紹介します。

まず、これまでマネージャー以上が参加していた意思決定会議である「マネジメントミーティング」のあり方を変更し、「自主経営会議」を設置しました。

この会議の参加者は、これまでのマネージャーではなく、各事業部や事業部に属さないプロジェクト、経営機能を担うチームのハブとなるメンバーです。必ずしもリーダーである必要はなく、何名参加するか、誰が参加するかは各チームの裁量に任されています。ヒエラルキー型組織のような権力者の集まりではなく、組織全体の意見を反映できる小さな「写し絵」のようなメンバー構成を意図しています。

議題は主に、①「事業、組織、チーム横断で取り組みたいことなどのうち、全社に影響するものについての伝達と、議論し助言を得ること(助言プロセス)」と、②「災害やトラブル発生時などの際に緊急で検討・共有すべき議題」の2つです。決まった議題はなく、月1回の会議の場に、起案者がそれぞれ持ち寄ります。

意思決定の基本的なプロセスとして、次のように決定の影響範囲が大きくなるほど、より多くの人の助言を得ることになっています。

・決定の影響範囲が自分の仕事の範囲内であれば、自分で考えて決定する。

・影響範囲がプロジェクトやチームの範囲内であれば、他の担当者に確認したり、チーム会議で聞いたり、関係者を集めた臨時会議を適宜開いて助言を得て決定する。

・全社に関することであれば、他チームの関係者と自主経営会議で助言を得て決定する。また、必要に応じてチームを横断した関係者を集めたワーキンググループを組成する。

このような意思決定プロセスを支えるために、意思決定に関する社内規程類の変更や、一般のスタッフでも弁護士や社会保険労務士などの専門家に助言を得やすい仕組みづくりも行っています。

一方で、災害や組織の危機管理上、素早く一体となって対処すべきことが発生した場合は、助言プロセスを一時的に停止することも例外として定めました。危機管理対策室の設置によって、その分野については一時的に危機管理対策室長を中心としたトップダウンの意思決定プロセスに戻す仕組みとしています

ETIC.での助言プロセスにおける実例

助言プロセスは全社で運用されており、「これはXXさんの助言を得よう」といった形で、日々の意思決定まで落とし込まれるようになりました。ここでは、全社にまたがる課題解決についての主なパターンをご紹介します。

パターン①:全社共通ルールの変更

一番多いのがこのパターンです。主に財務や組織などの経営機能を担うチームが行います。

例えば、経費精算のルール変更であれば、次のような流れです。

チーム内で変更案を協議→税理士等の専門家に相談→変更案について自主経営会議で説明しスタッフのフィードバックを得る→フィードバックを反映させルールを変更

実際にルールが適用されるスタッフの助言を得ながら課題解決を行うことで、現場に受け入れやすい効果的なルール変更を可能にしています。また、誰もが当事者になって課題解決を行うことができることが一番のメリットです。この他にも、プライバシーポリシーの変更の必要性を感じた人材紹介事業のスタッフが、経営管理部や弁護士の助言を得ながら変更を実現したこともあります。このときは、課題意識が一番高いスタッフが変更を主導することで、素早い対応が可能になりました。

パターン②:全社にまたがる経営課題の解決

全社にまたがる経営課題の解決も基本的にボトムアップで行われます。

例えば、あるスタッフが決算の内容と報酬についてのアンケート結果を見て、粗利率を改善する全社プロジェクトを立ち上げました。まずは主導したスタッフが自主経営会議で呼びかけを行い、関連する財務担当者や報酬制度の担当者、同じような問題意識を感じていたスタッフが手を上げて臨時のワーキンググループを組成しました。ワーキンググループでは事業と財務の改善ポイントを洗い出し、チーム横断で改善結果を得やすい事業についての協力の呼びかけや、組織再構築補助金を活用した組織改革プロジェクトの発足につながりました。

もう少し身近な例としては、テレワーク環境下で社内のスタッフ交流が減っていることに問題意識を感じたスタッフが集まり、予算や内容について全社の助言を得ながら、レクリエーションのための全社合宿を行ったこともあります。

以上のように、ETIC.の採用したプロセスでは、課題意識を持ったスタッフや課題の最前線にいるスタッフが行動を起こし、それを実現できることをにしています。ボトムアップで素早い課題解決につながるだけでなく、スタッフの経営への当事者意識や意思決定の訓練にもつながっています。

今回はETIC.の自主経営組織への取り組みのご紹介として、「助言プロセス」について取り上げました。ETIC.としてもまだまだ試行錯誤の最中ですが、なにかの参考になれば嬉しいです。

- INFORMATION -

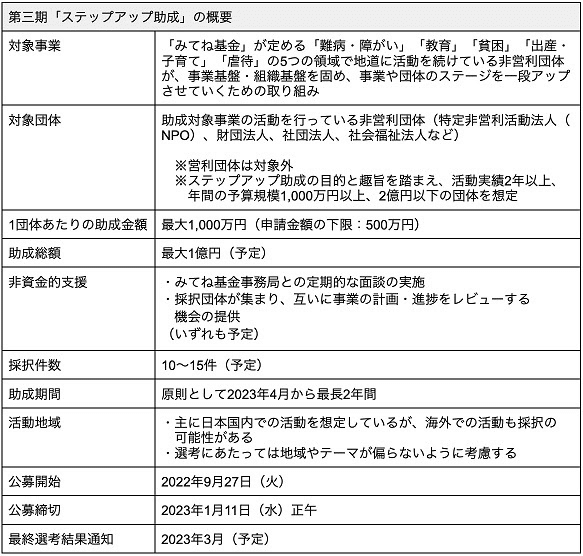

「みてね基金」第三期 ステップアップ助成のご案内

「みてね基金」は、「すべての子ども、その家族が幸せに暮らせる世界を目指して」というミッション実現に向けて、第三期 ステップアップ助成の公募を開始しました。

第一期では、コロナ禍の緊急支援をテーマに助成活動を行いました。そして第二期では、革新的な取り組みを支援する「イノベーション助成」と、地域に密着した活動を行う団体の組織基盤の強化を支援する「ステップアップ助成」の2つの助成プログラムを実施し、現在も支援を行っています。

今回公募する第三期では、第二期に続き「ステップアップ助成」を実施します。第二期では、経営リソース(人、事業、資金)が整っている団体や、その重要性に気づき整えようとした団体が飛躍的な成長を遂げており、非営利団体の成長における経営リソースの大切さを改めて実感しました。第三期「ステップアップ助成」では、経営リソースによりフォーカスし、第二期採択団体への支援活動から得た知見を活かした助成プログラムで、非営利団体の事業・組織基盤の強化を支援します。

︎▶️はこちらをご覧ください。

︎▶️よくあるご質問

Editor's Note - 編集後記 -

自主経営の現在地としての「助言プロセス」のご紹介はいかがでしたか。

日本の他団体ではあまり例のない取り組みだけあって、専門家の方に相談し、様々な法律や制度に則りつつ、かつ組織として効果的なプロセスを考えるのはかなり気を使います。僕に限らず、人事や経理など様々な分野で、それぞれの担当者が新しい仕組みを生み出すために同じように奮闘してます。自主経営の他の取り組みについても、今後ご紹介していく予定です。

他に聞いてみたいことや知りたいことがありましたら、ぜひETIC.スタッフまでリクエストをお寄せください。(白鳥)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?