Art|パリーリヨンーマルセイユ、旅した画家たち

フランスは、ヨーロッパの先進国とくらべて鉄道の発達が遅かったそうです。

1840年代から整備が始まるなか、1857年にパリーリヨン線とリヨンー地中海線の2路線を運営していた会社が合併してPLM鉄道(Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée)という鉄道会社が生まれます。

この合併は、1851年にクーデターを起こし、フランス皇帝に就いたルイ・ナポレオン(ナポレオン3世)の政策のひとつで、PLM鉄道が誕生した年と同じ1857年に33あった鉄道会社を6社に整理統合し、鉄道による流通の強化を目指したものでした。

パリのリヨン駅から地中海へ向かうPLM鉄道は、鉄道が敷かれる以前からパリとリヨン、マルセイユを結ぶ縦の大動脈でしたので、とくに乗客の多い路線だったといいます。

パリから汽車でマルセイユ、

マルセイユからアフリカ大陸へ

このPLM鉄道に乗ってマルセイユを目指した画家の一人に、印象派の画家、ルノワールがいます。

1881年2月末、当時の人気前衛画家になっていたルノワールは、40歳にして初めて海外旅行にでかけます。旅行先は、当時のフランス領だったアルジェリアの港町アルジェです。

ルノワールは、パリからマルセイユまでPLM鉄道を利用し、そこから蒸気船に乗り換えて地中海を縦断し、アルジェに向かいました。

1879年の時刻表によると、19:15にパリを出発した汽車は、翌日11:45にマルセイユ駅に到着しています。走行時間16時間30分の長旅でした(パリーアルジェは、鉄道・船を合わせて36時間の旅だったそうです)。

およそ1カ月間の滞在で、風景画を中心に制作活動をしています。印象派の画家のなかでも、とくに肖像画家として人気を博していたルノワールですので、きっと肖像画を描きたかったと思うのですが、偶像崇拝を禁止するアラブ世界では、肖像画は忌み嫌われるものでした。そのため描かせてくれるモデルがおらず、制作ができなかったのでした。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《バナナ畑》

1881年 オルセー美術館蔵

滞在中、唯一の油彩画による肖像画がボストン美術館に所蔵されています。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《アルジェリアの女》

1881年 ボストン美術館蔵

ゴッホを案ずる弟テオも乗ったPLM鉄道

ルノワールがパリ・リヨン駅を出発してから7年後の同じく2月末にも、ひとりの画家が南を目指して旅立ちます。オランダの画家、ゴッホです。

ゴッホは、1887年に弟のテオを頼ってパリにやってきますが、パリでの生活になじめなかったのと、画家の共同アトリエの実現を夢見て、南仏・アルルを目指します。

ゴッホは、日本の浮世絵にほれ込んでいたことはよく知られています。浮世絵には、西洋絵画のように陰影をつけて立体感を出すような技法を用いていませんが、ゴッホは影ができないわけを「日本は光が強いから」と理解していて、パリよりもより太陽の光が強い南フランスに行くことを、日本への旅に重ねていました。

じっさい汽車のなかで書いた弟テオへの手紙にも「まるで日本に来たみたいだ」と南仏の景色を興奮気味に書き残しています。

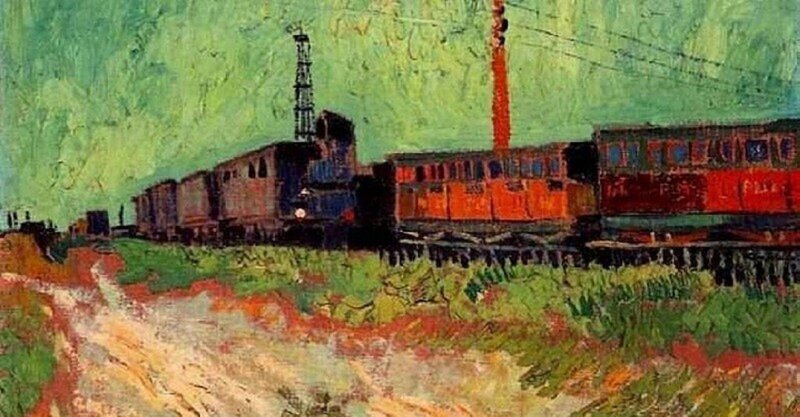

フィンセント・ファン・ゴッホ《アルルの鉄道貨車》

1888年 アングラドン美術館蔵

アルルでのゴッホのエピソードでは「耳切り事件」が有名ですよね。ゴッホは、10月から敬愛する先輩画家ゴーガンと共同生活をしていました。当初は仲良く創作活動をしていましたが、個性の強いアーティスト同士ですから、次第に創作に対する意見の食い違いが起こり喧嘩をすることが多くなります。

12月23日の夜、ゴーガンとの口論が原因で、ゴッホは自分の耳を自らの手で切り落としてしまいます。

フィンセント・ファン・ゴッホ《包帯をした自画像》

1889年 コートールド・ギャラリー蔵

その時、パリにいた弟のテオは、この報せを受けて、24日の夜に出発する汽車に乗りアルルを目指し、翌日には兄を見舞い、とんぼ返りしています。テオもまたPLM鉄道を利用していたわけです。

芸術は、社会が描かせている

ルノワールは、アルジェを訪れたあと、2度目の海外旅行でイタリア各地を学び、地中海世界の色彩感覚とローマの古典主義的な造形を学び、印象主義の運動から離れて、形と色彩という相反する価値が共存するような作品を残していきます。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《大水浴》

1884~1887年 フィラデルフィア美術館蔵

一方、ゴッホは耳切り事件の後、アルルからサン=レミという南仏の田舎町の病院に移り、治療を受けながらうねるような筆遣いで、今多くの人たちが思い浮かぶようなスタイルを確立していきます。

フィンセント・ファン・ゴッホ《星月夜》

1889年 ニューヨーク近代美術館蔵

鉄道という新しい輸送システムはあくまで補助的なもので、アルジェリアや南フランスの気候風土が画家を刺激したわけですが、それでも人々の移動が気軽に行えるようにならなければ実現しなかったことでもあります。

絵画は、作風や構図、画家の人生を学ぶとともに、その画家がどんな時代に生きていたのかを合わせて考えていくことは、その時代を見ることであり、絵画は社会が描かせるという側面も理解することなのだと思います。

ーーーーーー

明日は「Food」。天然酵母パンを作った話。

料理人付き編集者の活動などにご賛同いただけたら、サポートいただけるとうれしいです!