【音楽理論】非和声音 ハイドン先生に学ぶ①

こんにちは。eqhor music labo Tokyoです。

楽曲を理解する上で、非和声音を知るということは重要なことですが、とても難しいことです。そこで今回は、ピアノのお稽古ではほとんど誰もが弾いたこと、あるいは聴いたことのある、有名な作品の1フレーズをもとに学んでいきたいと思います。

今回取り上げる曲

取り上げる作品はこちらです↓

スマホの方はListen in browserをタップしてお聴きください。

この曲の第1楽章は、この曲ですね↓

ハイドン作曲のピアノソナタ、第35番 ハ長調 作品30-1 Hob. XVI:35です。ソナチネアルバムの中でも異彩を放つ、とても明るい性格を持つ作品です。

作者はもちろんこのお方、ハイドン先生です。

作曲者について

弦楽四重奏曲や交響曲などの形式を完成させた、ウィーン前古典派を代表する作曲家です。敬虔で荘重な音楽から明るく愉快な音楽まで、独創的な書法を用いた創作をする人物です。現在のドイツの、国歌の作曲者でも知られていますよね。

肖像画を見ますと、高そうな楽譜を持って、斜め45度くらいにポーズを決めてこちらを見ています。真面目そうですが、よく見ると少し笑顔にも見えて、ユーモアのある性格が隠しきれていないようにも感じられます。

一体どんな人なのでしょうか。それを垣間見ることができるのも、作品の分析の面白さです。

分析

まず冒頭の部分を見てみましょう。

4分音符からタイで繋がる付点のリズムが魅力的なモチーフです。

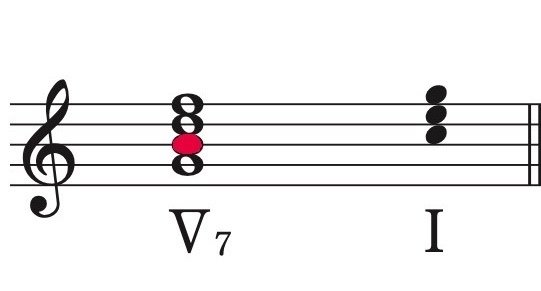

この箇所は、主和音(トニック)から属七の和音(ドミナント)から再び主和音に戻ってくるというシンプルな和声の進行を感じることができます。

では、構成音以外の音は一体なんなのでしょうか。

譜例3の①のF、Eの音は、両方とも構成音以外の音です。譜例2と照らし合わせて考えますとFの音は本来は付点4分音符のEが飾られたもの、Eの音は付点4分音符のDが飾られた音ということになります。

このような、構成音以外の音を非和声音と呼びます。

普通、非和声音は、構成音に2度移動して戻ります。それを「解決」と言います(譜例4)。

譜例3の①の音は、2つとも元の音に戻る(解決する)ことなく次の和声に進行してしまっています。そのような非和声音を「逸音」と呼びます。

ハイドン先生は、付点のリズムで飾った音を逸音として、わざと元の構成音に戻さなくすることで、フワッとした、ユーモアのある、飛び跳ねるような旋律に仕上げていることがわかります。

ハイドン先生が、楽しい気分で歌いながらこのメロディを作曲している姿が想像できます。

さらに②で囲まれている音を見ますと、導音であるHの音が欠けていることがわかります。これはどういうことなのでしょうか。

属七の和音はドミナントの機能を持っています。ドミナントはトニックに進行するという、とても強いエネルギーを持っています。中でも属七の和音の第三音は導音は主和音に進みたいという強い欲求と言いますか、力を持っているのです。

ハイドン先生も、もちろんそれを理解しています。

理解をしていているので、わざと導音を鳴らさないことで、属七の和音のドミナントの機能性を少し和らげ、旋律のリズムの軽さを邪魔しない伴奏をつける創意工夫をしているわけです。

まとめ

①構成音以外の音を「非和声音」と言う。

②非和声音が構成音に2度進行することを「解決」と言う。

②解決しない非和声音を「逸音」と言う。(譜例6)

終わりに

今回は逸音について、ハイドン先生に教えていただきました。次回も引き続き、作品の続きから、様々な非和声音を学んでいきたいと思います。

この記事が良かったと思われた方は、ご支援を頂けたら幸いです。

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?