【美術展】夢みる光源氏@国立公文書館

まさか自分がこんな厳めしいところにご縁があるとは思わなかった、国立公文書館。

「夕顔」

承応は江戸時代、将軍は家綱。

逢瀬のために夕顔を廃院に連れ出した光源氏。その晩、枕上に美しい女が現れ、光源氏に恨みをこぼし夕顔を掻き起こそうとする夢をみて驚き目覚めると、夕顔はすでに息絶えていた。

「明石」

須磨を暴風雨と落雷が襲っている。嵐が鎮まると、光源氏の亡き父・桐壺院が夢に現れ、光源氏にすぐ船出するよう伝える。

「月百姿」月岡芳年

この絵の女性は紫式部。紫式部は石山寺(滋賀県大津市)に参籠した際、琵琶湖に映る月を見て「源氏物語」の着想を得たという。

参籠:祈願のため、神社や寺院などに、ある期間こもること。

月岡芳年は幕末から明治時代前半にかけて活躍した浮世絵師。

「月百姿」は、月にちなんだ物語を題材としていて、平安時代や戦国時代の武将たちや絶世の美女たち、あるいは幽霊や妖怪などの不可思議な存在まで、さまざまなテーマが登場する。

先に紹介した「夕顔」の帖も月岡芳年による絵だとこんな感じ。

「月百姿」からは別の絵も参照されていた。

この場面はすでに「光る君へ」では放送が終了している箇所。

「光る君へ」の人たち

花山天皇、藤原道兼

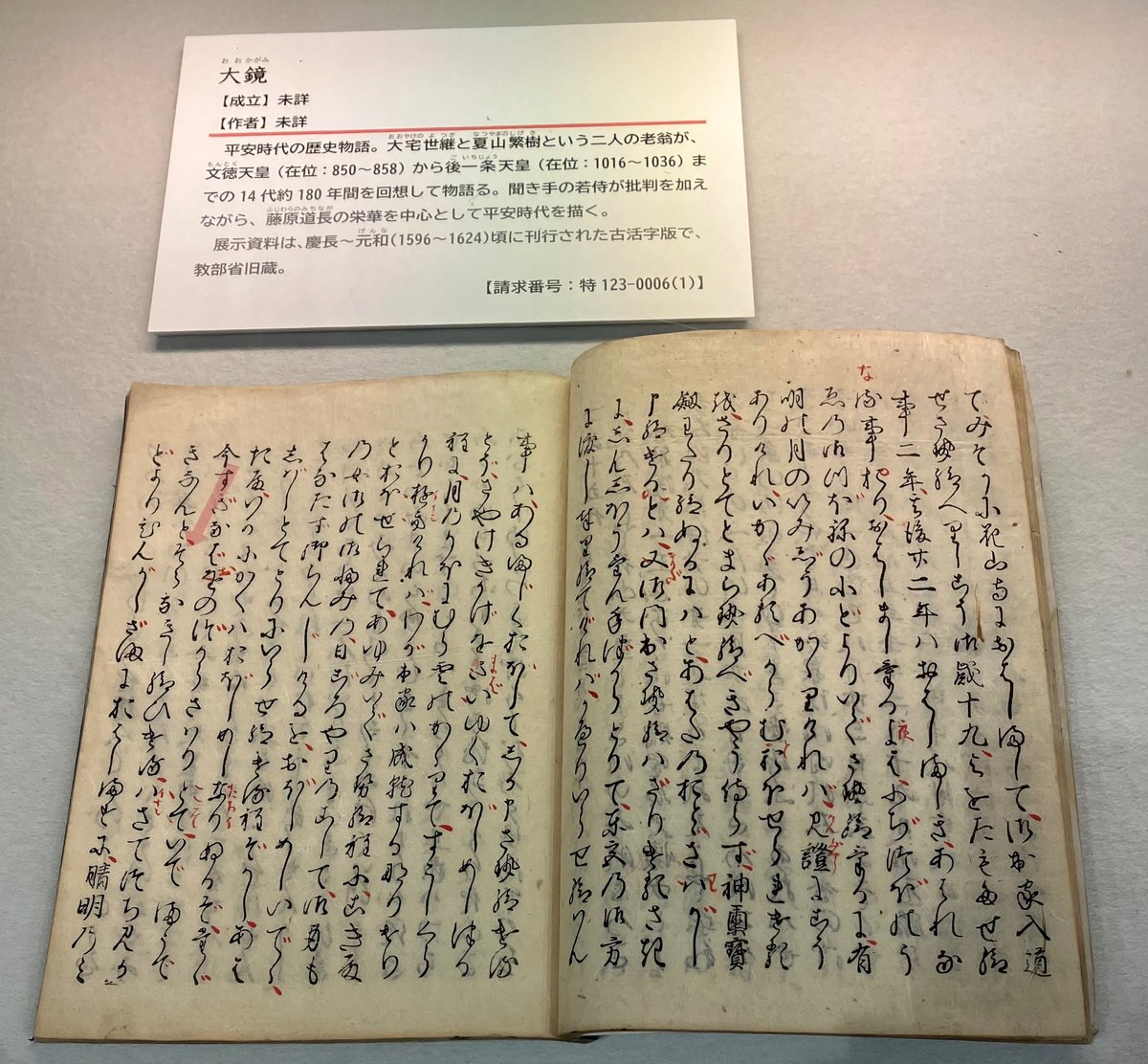

その場面が書かれている「大鏡」のページ。

「大鏡」ではこれを、道兼と道兼の父・兼家の陰謀だったと語る(寛和の変986(寛和2)年)。出家をためらう花山天皇の前で、道兼が「そらなき(噓泣き)」して出家を薦める。

この特別展では「源氏物語」では描かれなかった光源氏たちの「現実」として、「大鏡」の他「栄花物語」、「権記」、「御堂関白記」、「小右記」も展示されていた。

政変、疫病、災害、事件という相次ぐ平安時代の「現実」を紫式部はあえて描かなかったと言われている。

藤原隆家

花山法王(本郷奏多)の一行を襲撃し、矢が法王の袖を貫いていった。

なんともアホな所業の「長徳の変(995(長徳元)年)」。

その場面が書かれている「栄花物語」のページ。

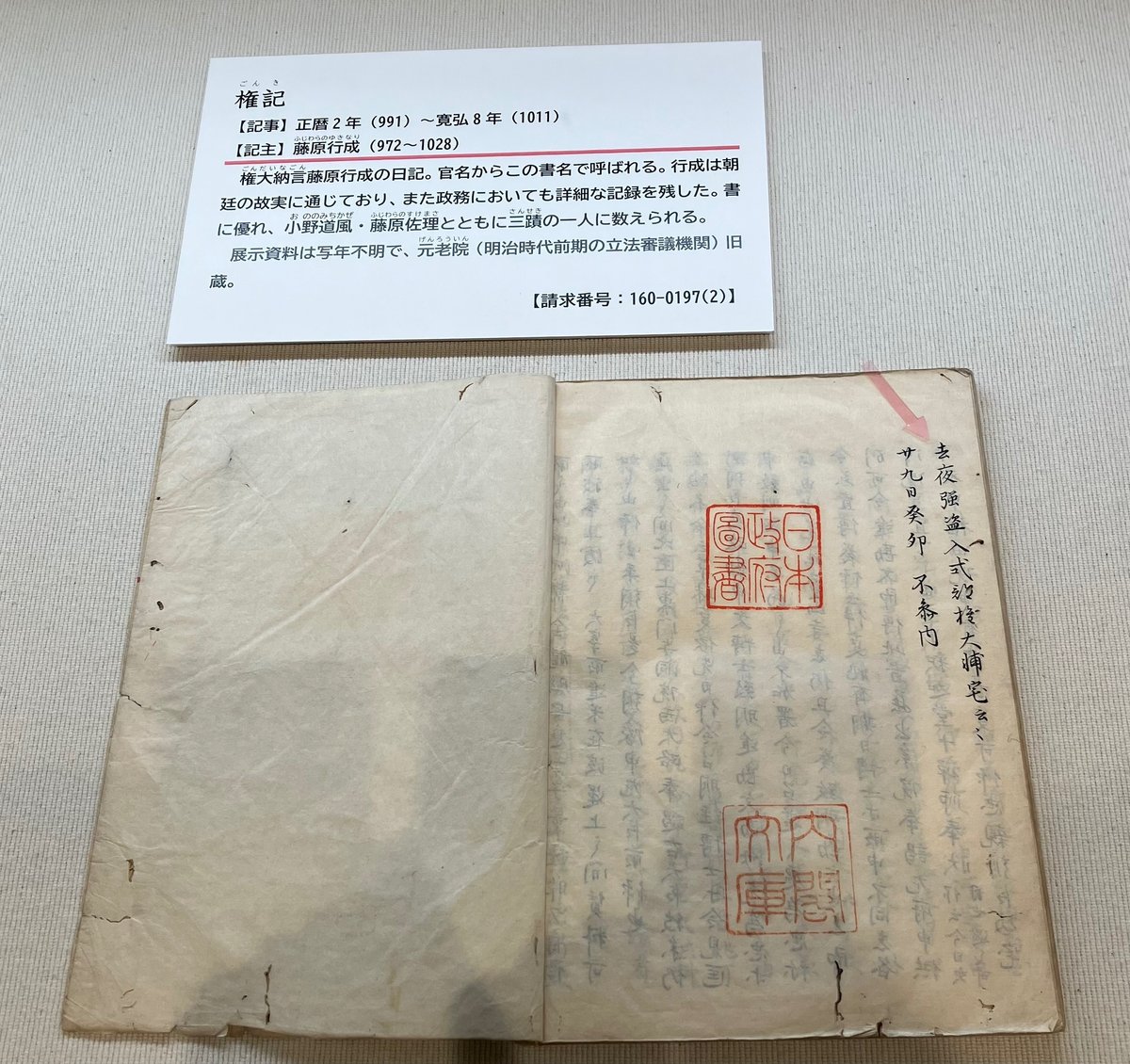

藤原行成

「夜強盗入」「大輔宅」の文字が読める!

1000(長保2)年に式部権野大輔(しきぶごんのたいふ)の邸宅に強盗が押し入ったとの記事が記されている。この頃、貴族の屋敷はたびたび「群盗(ぐんとう)(武装した複数人の盗賊)」の被害に遭っていた。

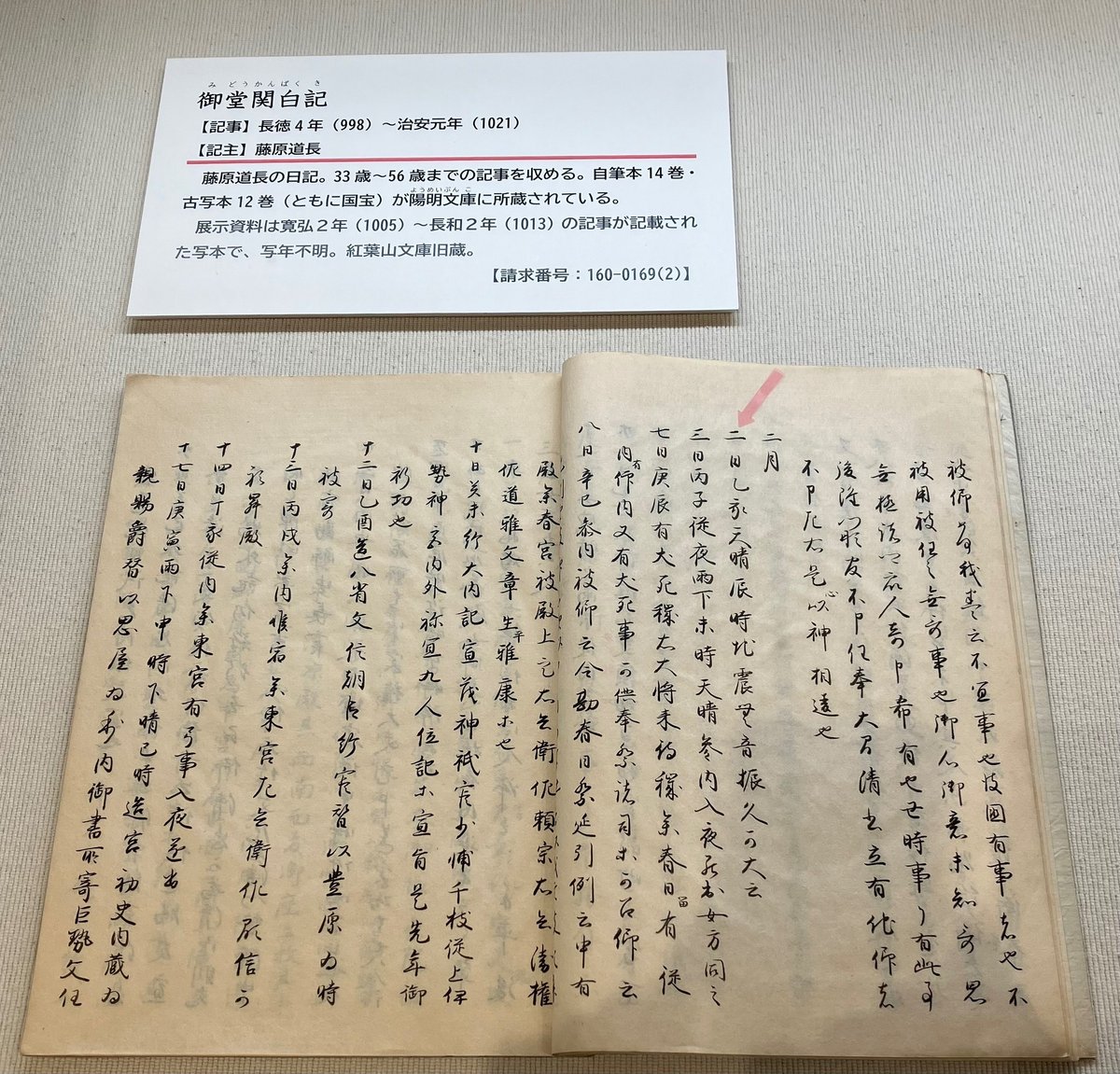

藤原道長

展示されていたのは写本で紅葉山文庫旧蔵。

道長や紫式部が生きた時代も、京の周辺で地震が頻発していた。1006(寛弘3)年2月2日の地震は特に大きかったようで、「振久、可大云」(揺れも長く、大きかったというべきだろう)との記載がある。

道長が日記に書くほどの大きな地震だったら、「光る君へ」にもこれからエピソードとして登場するんだろうな。

藤原実資

このページに記されていた殺人事件は、今でいうところの猟奇的な殺人事件。

長和2年3月27日(1013年5月9日)、ある男が乳母に抱かれた3歳の娘を乳母ごと斬り付けて、首を切り落としてしまった。乳母は大怪我を負いながらも持って訴え出たそうで、「見聞者悲愁無極云々」(この事件を見聞きした者たちは、悲しみで心を痛めること、この上なかった)」

受験期にこんな風に古文を楽しみたかった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?