ENECHANGEを知る「プラットフォーム事業」

ENECHANGE(エネチェンジ)は、「エネルギーの未来をつくる」をMissionに掲げ、脱炭素社会をデジタル技術で推進するエネルギーテック企業です。より良い世界の創出を目指し取り組んでいる各事業について、新卒採用担当の平久井さんとともに深堀りしていきます。今回はプラットフォーム事業の紹介です。

「電力自由化」が拓いたエネルギーの新時代

――プラットフォーム事業と密接なかかわりを持つ「電力自由化」について教えてください。

平久井:日本の電気の歴史を紐解いていくと、明治時代に最初の電力会社が誕生してから、大正時代には一気に60社以上に増えました。しかし、自由競争市場によって、行き過ぎた料金の値下げや景気の悪化もあり、昭和初期には、地域ごとに1つの電力会社が電気の供給をする仕組みに再編されました。それから戦時下の統制で国が管理するようになった時期もありましたが、戦後はまた、「1つの地域に1つの電力会社」という体制が続いていきます。

これは、電気を安定供給するために、責任の所在が明確になるメリットがある一方で、価格競争が起きないデメリットもあり、一時期、日本の電気代は世界的に見ても相当高くなっていたという歴史があります。

――高くなりすぎた電気料金を下げるためにも、競争を促す「電力自由化」が進められてきたのですね。

平久井:そうです。でも「電気代が安くなる」だけが電力自由化の目的ではありません。新しい事業者が市場に参入し、競争が生まれたことで、それぞれの会社が他と違うサービスを提供しようと努力するようになりました。その結果、質の高いサービスが次々に生まれるようになったのです。また、ENECHANGEのような新しいビジネスを生み出す企業も増え、エネルギー市場が活気づいています。

参考:電力小売全面自由化で、何が変わったのか?(経済産業省資源エネルギー庁「エネこれ」)

――電力自由化は、脱炭素社会の実現にどんな影響を与えているのですか?

平久井:2011年の東日本大震災をきっかけに、日本は火力発電や原子力発電に頼りすぎているエネルギーの仕組みを見直し、再生可能エネルギーの活用を促す法律を整備してきました。

消費者が自由に電力を選べるようになり、今後は電気料金の安さだけでなく、「再エネ由来の電力にこだわりたい」「この電力会社の環境に対する考え方が好き」という選び方も出てくるはずです。ENECHANGEでは、消費者のエネルギーの選択を支援することで、より多くの人が持続可能な社会づくりに参加できる仕組みを提供し、GX企業として脱炭素社会の実現に貢献しています。

プラットフォーム事業のビジネスモデルを公開

――ENECHANGEのプラットフォーム事業は、具体的にどんなことをしているのでしょうか?

平久井:私たちENECHANGEは発電も送電も小売もしません。「『エネルギーを選ぶ』を常識にする」ことを目指しています。電力・ガスの切り替えプラットフォーマーとして、一般家庭向けに「エネチェンジ」、法人向けに「エネチェンジBiz」を提供しています。例えば、引っ越しや車を売る時に見積もり一括サイトを利用することがありますが、「エネチェンジ」はその電気・ガス料金版と考えるとイメージしやすいと思います。ユーザーの条件に合わせて最適な電力・ガス会社を中立的な立場で提案しています。

――ビジネスモデルを教えてください。

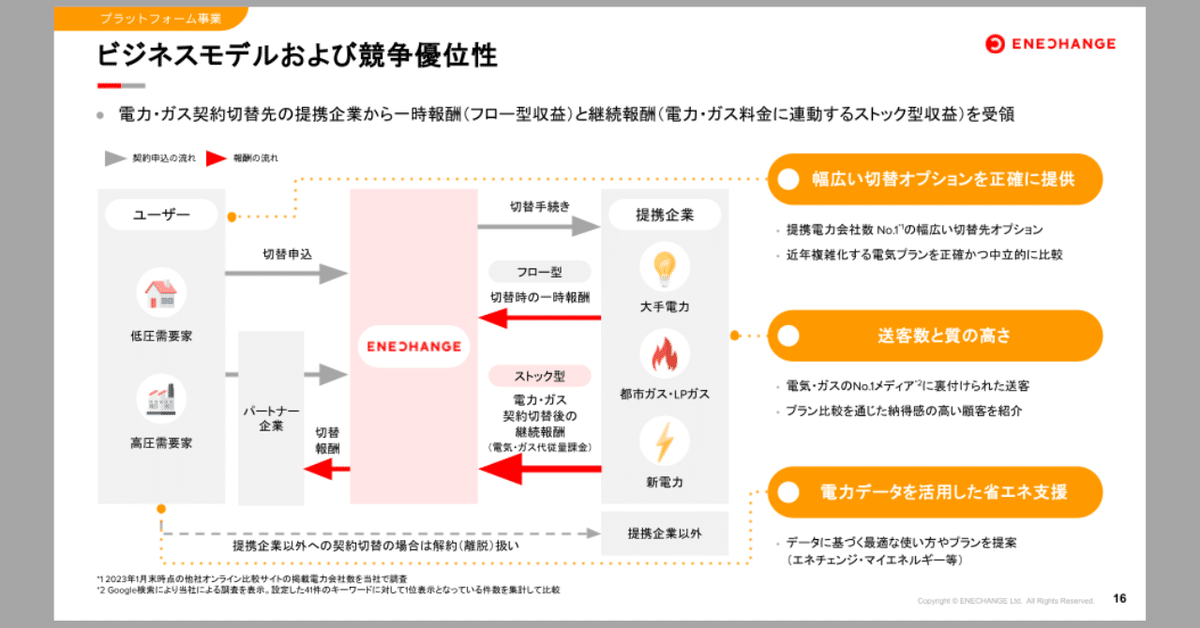

平久井:ENECHANGEは、電力・ガス会社と、「電気を切り替えたい」もしくは「新しく契約したい」ユーザーの仲介役を担っています。ユーザーが「エネチェンジ」を通じて電気・ガスの切り替えをすると、電力・ガス会社からは一時報酬として手数料が支払われます。さらに、そのユーザーが支払う電気料金・ガス料金の数%を継続報酬として、電力・ガス会社はENECHANGEに支払い続けます。そのため、「エネチェンジ」や「エネチェンジBiz」のユーザーが増えれば増えるほど、このプラットフォーム事業の売り上げは右肩上がりになっていきます。

メディアも注目するエネルギーのスペシャリスト

――料金の比較から切り替え手続きまで一気通貫の「エネチェンジ」。提携している電気・ガス会社も多いと聞きました。

平久井:東京電力や関西電力などの大手電力会社はもちろん、新電力の主要な会社も含めて50社以上と提携しており、電力・ガスの切り替えプラットフォーマーとしては日本最大級の規模です。さらに、電力プランがどんどん増えている中、高い精度でシミュレーションをして、中立的に比較ができるというのは、エネチェンジが持っているノウハウの一つなんです。

――電気代や節電に世間の関心が集まっている時には、プラットフォーマーとして、報道番組から取材を受けることもありますよね?

平久井:そうですね、特に電気代が上がったときや節電が話題になるときに、たくさん取り上げていただいています。電気・ガスの比較サイト「エネチェンジ」やWebメディア「電気とくらしの知恵袋」を運営することで、日頃から電力・ガス会社の最新情報やユーザーの最新動向などを把握しています。テレビや雑誌の取材を通じて、消費者に知識を持ってもらい、消費者の行動を変えることに繋がったらいいですね。

電力データで築くプラットフォーム事業の未来

――「電力自由化」に加え、2022年からは「電力データ自由化」も始まり、エネルギー業界はさらに大きな変革を迎えているんですよね。

平久井:そうです。ENECHANGEでは、電力データを第三者の事業者が活用できるようになったことを「電力データ自由化」と呼んでいます。これにより、例えば、災害時には被災状況を把握できたり、高齢者の家庭では異常を早期に察知できる見守りサービスが提供できたりします。他にも、防犯対策や新しいビジネスアイデアの創出、マーケティング分野での活用も期待されています。

※スマートメータ―とは、電気の使用量をリアルタイムで計測し、30分ごとに電力会社に送信する通信機能付きのメーターです。このデータを分析することで、時間帯ごとの電力使用状況を把握し、節電や効率的なエネルギー利用に役立てることができます。

――電力データを活用した新しいサービス「エネチェンジ・マイエネルギー」について教えてください。

平久井:「エネチェンジ・マイエネルギー」は、スマートメーターから得られる電力データをもとに、各家庭の電気使用状況を分析し、最適な電気料金プランを提案するサービスです。これまでの料金シミュレーションから、さらに一歩進んで、家庭ごとにエネルギーを効率的に使うための具体的な提案ができるようになっています。ほかにも、電力会社を変更しても、過去の電気利用状況を確認できるナビ機能や、毎月の電気代(目安)が一定金額を超えるとメールでお知らせするアラート機能があり、省エネや節電に役立ちます。

――新しいサービスも加わり、プラットフォーム事業のさらなる成長が期待される中で、この事業に携わる魅力は何でしょうか?

平久井:プラットフォーム事業は、創業当初から取り組んできた重要な事業で、今でも3つの事業の中で最も大きな売り上げを誇り、会社を支える柱となっています。事業が目指すビジョンは一貫していますが、提供できるサービスはどんどん進化しています。この事業の魅力は、エネルギー業界の変革をリードし、新しい挑戦を通じて成長を実感できるところです。日々の仕事の中で業界の発展に貢献できる面白さがあります。

エネチェンジ事業部では若いメンバーも大きな責任を持って、事業を牽引しています。成長と活躍の秘密については、こちらの記事をご覧ください。

また、「エネチェンジ・マイエネルギー」開発を支えたエンジニアについては、こちらの記事をご覧ください。

ENECHANGEでは「エネルギーの未来をつくる」のMissionを胸に、各事業部で多くの仲間が活躍しています。

興味をお持ちいただけた方は、ぜひ採用情報をご覧ください。