【写真日記】五月晴れの郡上八幡を歩く①城と町と水舟

ゴールデンウイークの空気感がまだ残っている五月晴れの土曜日。

私と夫はまたもや郡上八幡へ向かった。

ちょうど一週間前の日曜日に、私たちは郡上八幡に行ってきたばかりだった。それなのに、また訪れるとは…。おいおい、どんだけ好きなんだよ郡上八幡w。

だって前回は、雨で大変な散策だったんだもん。靴内水浸しで、歩くだけで終わってしまった日帰り旅。泣

…ということで、もう一度歩き直すつもりで、前回の訪問からまだ日が浅いうちにと、再び訪れたのだった。

今日も郡上八幡へ向かう

朝、高山市内の自宅を10時に出発し、東海北陸自動車道を通って郡上八幡(岐阜県郡上市八幡町)へと向かった。

途中、サービスエリアで休憩を取りながら、約1時間ほどで郡上八幡インターチェンジに到着。高速道路を下りて、今回もまた、郡上市役所の横にある有料駐車場(市営愛宕駐車場)へと向かった。

郡上市役所から、特別無料シャトルバスに乗車

駐車場に辿り着いた私たちは、車を降りて、散歩の準備をしていた。

すると、駐車場の整理をしていたスタッフさんから、突然声をかけられ、「ここから郡上八幡城まで行く、無料のシャトルバスがありますよ」と教えられた。時刻表が記されたチラシを手渡される。

時間を見ると、出発まであと10分ではないか。

タイミング的にちょうど良かったので、このバスに乗り、まずはお城を目指すことにした。

ラッキーだった。

チラシを見ると、前回(5/1)の訪問時にも、この無料シャトルバスは走っていたようだ。しかし、その時は何の案内もなかったので、知らずにスルーしていた。無料なのはありがたい。来年のGW用に覚えておこう。

◇

バスは市役所を出発し、街中をぐるりと巡って、新しいお客さんをピックアップしながら、郡上八幡城の駐車場へと向かった。

やがて、シャトルバスは町から城山へと入った。

ここから先は、車一台がやっとこさ通れるくらいの狭い山道だった。

舗装はされているけど、結構険しい道である。崖になっている箇所でもガードレールがなくて、タイヤが落ちたら真っ逆さまだなぁ…とヒヤヒヤした。慎重な運転をしているバスの運転手さんにスタンディングオベーションしたい気分だ。なかなかスリリングなドライブであった。

どうもGM中は混雑を避けるため、マイカーでの登城を禁止しているらしい。そりゃそうだよね、あの道なら当然でしょう…と、納得。

◇

私たちは無事に、終点「郡上八幡城駐車場」に到着した。

出発時はガラガラに空いていたけど、終点に着く頃は満席状態だった。

郡上八幡城の絶景ポイントを巡る

私達は案内板に従い、城の方へと歩き始めた。

右の看板を見て「おっ?」と驚く。

よく手入れされた小路を歩いていたら、緑の隙間から天守閣が姿を現した。青い空と木々の緑、そして白い城。とても美しい。

所々に「絶景スポット」の案内板があったので、そこで写真を撮ってみる。

他の観光客の皆さんも、ここで写真を撮りまくっていた。

確かに、指定された「絶景ポイント」で撮ると、カッコいい写真が撮れるね。見栄えする写真が撮れて、すごく嬉しい。

木々の緑が初夏っぽい爽やかな雰囲気を醸し出していて、とっても素敵。

石段を少し登ったら、すぐ目の前に料金所と売店が見えてきた。郡上八幡城はコンパクトなお城だから、目的地にすぐに着くことができる。そこは非常にありがたい。

売店の前にある三つ目のポイント。ここでも写真を撮る。

チケットをもぎってもらい、石段を数段登って門をくぐると、ボン!とお城が見えた。

うっとり眺めたくなる美しさ。

郡上八幡城は、戦国時代に創建されて、江戸時代には郡上藩の威厳を示す存在であった。しかし、明治4年、廃藩置県によって郡上藩は廃藩。城も廃城となり取り壊されてしまう。

その後、昭和8年、当時の八幡町長の決断と努力によって再建され、日本最古の木造再建城として復活。昭和から平成へと時代が進むにしたがって、修復やリニューアルを重ねながら、現在に至っているという。

さて、中に入ってみよう。

いざ!お城の中へ

城内に入って早々、天井から木がきしむ大きな音がしてビックリする。どうも上の階にいる人達が歩く度に、床が鳴っているようだ。

なんだか鴬張りに似たような感じなんだけど、一階の展示物を見学している間中、階上からバリバリ…と物凄い音が響き渡っていた。

「これって大丈夫なの!?」と心配になったけど、下の文を読んで、あぁなるほどね…と理解した。

階上へと上がるごとに、ただ普通に歩いているだけなのに、床を踏んだ瞬間、足元で「ギギギー--!」と大きな音が鳴るところがあり、自分でも「おおっ!」とビックリする。多分、下の階のにいる人たちの中には、今、私が出した音に驚いている人もいるんじゃないかな。なるべくゆっくり、静かに歩くことを意識する。

各階の展示物を見たり、窓から見える風景を楽しみながら、順番に上へと進み、ようやく最上階に着いた。

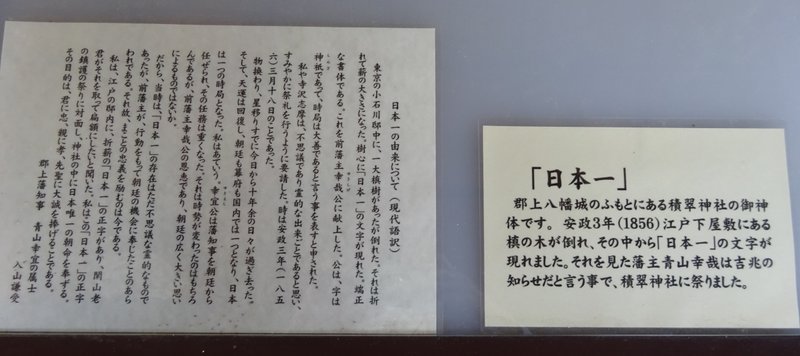

最上階の天守閣には、何やら不思議な木が展示されていた。

「日本一」と呼ばれる木。見ると、内側に立派な「日本一」という字が浮かび上がっていた。

郡上八幡城は、戦国時代に遠藤氏によって創建された城と言われている。

城内には、姉川の戦いの時に着用していた遠藤家の鎧や、関ヶ原の戦いの時に徳川家康が使っていた火鉢(家康から賜った物らしい)なども展示されていた。

ここは大河ドラマで戦国時代にはまっている方々には、超おススメのスポットだな…と思った。

大河ドラマで仲間由紀恵さんが演じていらっしゃった千代を思い出す。

城の売店で、ミニ・サコッシュと本を購入。サコッシュはお散歩時にスマホを入れておく用。本は郡上藩の凌霜隊について勉強するために。

地元の幕末史はあまり知らないので、これを機に学んでみよう。

◇

さて、城の見学を終えた私たちは、シャトルバスは使わず、歩いて城山を下りることにした。

木々の葉が爽やかに茂っている中を歩く。清々しくて気持ちよかった。

古い町並み・柳町筋を歩く

城山の坂道を下り、ようやく町に辿り着いた。

ここは大きな寺院・安養寺のふもと。右手を見ると、風情ある町並みが目に入った。

下柳町という所らしい。

「古い町並み地区」という言葉に心惹かれ、この通りをブラブラと歩いてみることにした。

柔らかくてまろやかなお水だった。

八幡町の古い町家の特徴は、2階部分の家と家との間に「しきい」があること。三角形のしきいが取り付けられているのがわかる。

この古い町並みの特徴としてはまず、家と家との境に「袖壁」と呼ばれるしきりがあること。これは屋根の軒出しを支えるとともに、長屋のように密接した家々の防犯のため、また火事の際に延焼を防ぐためのものでした。

このしきいは「袖壁」と呼ばれているらしい。防犯と延焼防止のために取り付けられているとのこと。なるほど、昔の人の知恵と工夫の結晶なのね。

土産物屋が連なる飛騨高山の古い町並みと異なり、ここ郡上八幡の古い町並みは、そのまんま住宅街であった。所々、空き家のような町家もあるけど、荒れることなく綺麗に保存されていた。町の人がきめ細かく手入れしているのかな。

ずっと歩き続けていたら、お腹がグーと鳴った。おっと!お昼ごはんの時間だよね。お腹が空いてきた~。

さて、どこでランチを食べようかな?

②につづく

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは旅の資金にさせていただきます✨