オーストラリア流~Being Active! Baby編~

現在、オーストラリアのメルボルンにて、現地の保育園で働きながら幼児教育を学んでいます。

今日は発達の学びを復習するという意味も込めて、書いていこうと思います。

オーストラリアでは、” Being active”の考え方があり、身体の発達を促し、心身ともに健康で、幸せであるための生活のガイドラインがあります。

子どもたちが健康的な生活習慣を身につけられるよう大人がサポートすることがとても重要です。

【Being Activeのためのチェックリスト 0~5歳全体向け】

□ テレビやゲームなどのスクリーンタイムを避ける

□ 2歳までは”NO スクリーンタイム”

□ 座っている時間を制限する

□ 1時間以上、座らせた状態にしない

□ 十分な睡眠を確保する

□ 1日最低3時間の身体を使った自由な活動(1歳~5歳)

□ (3時間のうち)最低1時間のエネルギッシュな遊び(3歳~5歳)

大人も守ることがなかなか難しいような・・・。笑

この”エネルギッシュな遊び”は主に、身体全体を使った遊びになります。ボールを蹴ったり投げたり、飛んだり跳ねたり。走ったりスキップしたり。

月齢別にたくさんのアイデアがありますが、今回は「Baby編」としてまとめていきたいと思います。(一気に全部書くととんでもない量になった笑)

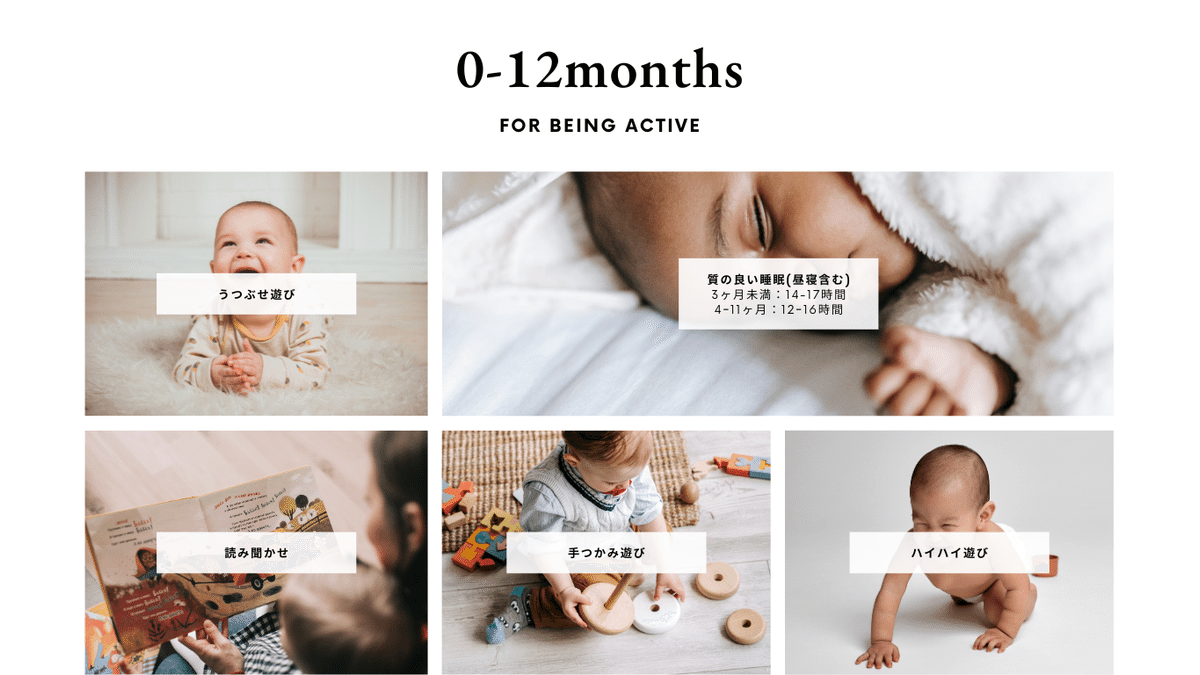

0~12ヶ月の子ども

赤ちゃんは床での遊びを基本とし、うつぶせやハイハイ、物をつかんだり引っ張ったりする動きをすることで運動神経も脳も、どんどん発達しています。

うつぶせ練習

「寝るときは仰向け、遊ぶときはうつぶせ」と言われているくらい、うつぶせは子どもの発達に欠かせないプロセスのひとつ。

その後の寝返り・ハイハイ・つかまり立ちに必要な、首や肩などの上半身の筋肉を鍛えることがうつぶせを行う大切な理由です。

寝ている時間が多いのでどうしても頭の一カ所に負担がかかって変形が進んでしまうこともある赤ちゃんですが、うつぶせが増えることでそれを防ぐ効果もあると言われています。

(ちなみに、母いわく私を産んだとき、日本では「うつぶせ」が流行っていたようで、赤子の私は寝るときもうつぶせだったけど、顔の形が変わってきてるのに気づいて止めたそうです。時すでに遅し。おかげで、おでこの丸みがない泣)

世のパパ、ママ、変形には気をつけましょう!寝る時は仰向け推奨です。

話は戻って、うつぶせは生まれてすぐから始めて良いそうで、新生児は1分~2分の短い時間で行い、1日に10分・15分とうつぶせができるように、時間を徐々に増やしていきましょう。赤ちゃんが泣いて嫌がったら止めてください。

一度にまとめて行うことはせず、1日を通して体勢を何度も変えてあげるようにします。

最終的に、0~12ヶ月の赤ちゃんは、1日最低30分が目標!(3児の母である妹に話すと驚いてた笑)

オーストラリア流かもしれませんね。。!

うつぶせを嫌う赤ちゃんも多いですが、そんなときは、パパやママの膝やお腹の上に乗せて行うと楽しく行えますので、ぜひやってみてください。

手つかみ遊び

(遊びの正しい呼び方がよく分からない。。。笑)

赤ちゃんになんでも握らせてみましょう。手を開いたり閉じたりする運動で細かい運動神経が発達します。

指先は特に、最後に発達する神経になるので、赤ちゃんのうちからたくさん握らせて発達をサポートしていきましょう。

いろいろな手触りのおもちゃを握らせることで感覚が育って良いですが、

固形物の落下には注意して、必ずそばで子どもを見守っていてください。

目も見えてくると、物を追ったり手を伸ばす仕草が増えて、物を自分で掴んで引っ張るようになります。(赤ちゃんの力ってとても強い!)

手が届くか届かないかのところで、物をかざして一緒に遊ぶのも良いと思います。物との距離感を覚えていきます。

ハイハイ練習

赤ちゃんが自分で避けられる、または超えていけるくらいの簡単な障害物(クッションややわらかいおもちゃ)を使ってトライしてみましょう。

赤ちゃんは、ハイハイの運動を通して、全身の運動神経の発達だけでなく、障害物の高さや、斜面がどれくらい急なのかなどを判断するようになります。

「どのように登って降りたらいいのか?」赤ちゃん自身が身体を使って試して、学んで覚えていきます。

転んで頭を打つことがないように注意して見守りましょう。

読み聞かせ

赤ちゃんの言葉の発達のために効果的なのが「読み聞かせ」です。

コミュニケーション能力の向上にも繋がっています。

まず、赤ちゃんが取るコミュニケーションのひとつが「泣く」。

それから首を振ったり、顔を見つめたり、クーイングと言って喃語が出る前段階の「あーあー」や「うーうー」などの音を発し、ジェスチャーが増え、ようやく話すようになります。

(クーイングも喃語も一緒だと思ってたのですが、喃語は(babbling)と言うそうで、喃語は赤ちゃんが自分の意志で発するものだそうです。おもしろい!)

他にも、読み聞かせは言葉の発達をサポートするだけでなく、文字を認識し、読み書きのための基盤を育てていきます。

「小さいからまだわからない、まだ読めない」じゃないんですね。

文字や写真が大きくはっきりしている絵本から始め、本を指さして単語を言ったり、言葉を繰り返して言うことが大切です。

また、集中力や聞く力も同時に養われていきます。

何度も同じページを読みたがったりして最後まで読めない、もしくは同じ本を何度も読みたがることがあると思いますが、それでOK!

子どものリードに任せて読んであげましょう。

読み聞かせの時間が親子の絆をグッと深めてくれるため、言語だけでなく、感情や社会性(いわゆるEQ)も身についていきます。(読み聞かせのベネフィット多し!)

また、こどもが飽きて本から離れることもありますが、どうか止めずに読み続けてください。

たとえ別のおもちゃで遊び始めたとしても、読み手の声を聞いていて、その間も言語能力は発達しています。

ご自宅でもできる簡単なことを、ぜひ日々の活動に取り入れてみてください。

次回は「1歳児~2歳児」をまとめていきます~。ふぅ。いい勉強!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?