Review:Robert Glasper - Black Radio 3:前2作とは異なる制作プロセスと、シグニチャーを利用した連続性

本作はロバート・グラスパーの大ヒット・シリーズ『Black Radio』の3作目。これまで2作の延長にありながら、同時にこれまでの2作とは決定的に異なる作品でもある。

なぜなら過去2作はロバート・グラスパー・エクスペリメントのメンバーのケイシー・ベンジャミン、デリック・ホッジ、クリス・デイヴ or マーク・コレンバーグの四人とともにスタジオにこもって“バンド”で作っていた。『Black Radio』が1週間くらいで一気に作られたことはよく知られている。

本作は過去の2作とは異なり、コロナ禍にLAにあるグラスパーの自宅スタジオを中心にデータを送り合って、それを編集する形で、つまりリモートを駆使して制作されている。制作プロセスは過去2作と大きく異なっている。その上ドラマーは2人(ジャスティン・タイソン、クリス・デイヴ)でベーシストは4人(バーニス・トラヴィスⅢ、デリック・ホッジ、ピノ・パラディーノ、タディアス・トリベット)。ホーン(キーヨン・ハロルド、マーカス・ストリックランド)やギター(マーロン・ウィリアムス)もいて、オーヴァーダブがかなり使われていて、バンドでの制作というシリーズの前提だと思われていた部分がここではなくなっている。つまり、『3』はグラスパーが浸透させてきた手法や『Black Radio』シリーズが築いてきたイメージをある程度は残しつつ、新たな制作手法にも取り組んだチャレンジングなアルバムなのだ。それは”ライブ・ミュージシャン”としてではなく、”スタジオ・ミュージシャン”としての自らを誇示するような演奏が込められたアルバムとも言えるかもしれない。

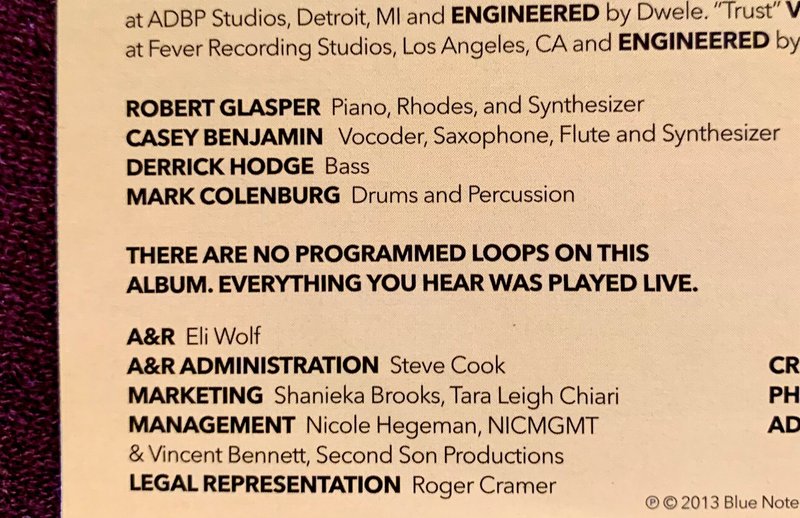

象徴的なのは「Everybody Love」でのビートメイカーのジェイ・クーパーによるハウス的なビートのプロダクション。つまりプログラミングで作られている。『Black Radio 2』のライナーノーツに“There are No Programmed Loops on This Album. Everything You hear was played live.”(本作にプログラムされたループは入っていない。聞こえるのはすべて生演奏である)という言葉をわざわざ太字で記したロバート・グラスパーがここではプログラミングを当たり前のように入れているのである。

しかも、このビートは近年のビートメイカー(例えば、UKのブルー・ラブ・ビーツが作るビートは生ドラムに聴き間違えてしまうほど)が作るような生ドラムのニュアンスがあるプログラミングではなく、普通にプログラミングされた”ビート“なのだ。ただ、コーラスに入ったところでデリック・ホッジのベースが入ると一気にバンド的な躍動感が生まれ、ビートは明らかに異質なのに『Black Radio』のムードにも調和してしまう。この曲はデリックのベースがこのシリーズのイメージのかなりの部分を担っていることに気づかせてくれた。そして、グラスパーは”プログラミングで作られたサウンドを生演奏に置き換えて演奏することがロバート・グラスパーのシグニチャーであり、中でもドラマーはプログラミング的なビートを人力で叩いている“というイメージを逆手にとって、プログラミングのビートをしれっと入れても、そこに若干の違和感を感じる程度で、多くのリスナーがグラスパーのバンドが演奏してもおかしくない曲としてそのまま聴き流してしまう。こんな遊び心はなんだかんだでグラスパーっぽくはあるのだが、それにしても面白いいたずらだなと思う。

ちなみにここでリズムセクションにも目を向けると、ベースに関してはデリックとバーニス・トラヴィスの2人がメインで、バーニスはデリックが作った『Black Radio』のブーミーなベースのサウンドを踏まえていて、それが過去2作との連続性を生んでいることがよくわかる。これはドラマーも同様でジャスティン・タイソンはクリス・デイヴのスタイルを踏まえてい、あのスネアやシンバルのサウンドが聴こえてくる。つまり、ドラム&ベース+ロバート・グラスパーの3人の演奏だけだと、かなり強力に『Black Radio』らしさが出ている。だからこそ、リモートでのデータ送信での制作でポストプロダクションも多用して、コーラスも重ね、ゲストも多数参加した「Black Super Hero」のようなかなり凝った曲でも、リズムセクションがこれまでのスタイルを継承していれば、“これまでの『Black Radio』と同じムード”に聴こさせてしまう。

その上、エスペランサ・スポルディングとQティップを迎えたジャズ・ファンク仕様の「Why We Speak」のグルーヴでさえも自然に溶け込んでしまっている。どう考えても、ロバート・グラスパーがこれまでに演奏してこなかったこんなジャズファンクでさえも、だ。つまり、リズムパターンやドラムとベースの関係性が変わっても、その音色や質感などにより感じさせることができる『Black Radio』的リズムセクションのシグニチャーの強力さが改めて浮かび上がると言えるし、逆に言えば、その強いシグニチャーさえ残しておけば、それなりの変化を加えてもこれまでのファンでさえ違和感なく“お馴染みの『Black Radio』のサウンド”として安心して聴かせることができるわけだ。ここまで変えてもなんなら”マンネリ”に聴こえさせてしまうのは面白いというか、かなり奇妙でさえある。

そう思ってから聴いてみると、「Black Super Hero」「Better Than I Imagined」「Everybody Wants to Rule The World」はかなり強烈に『Black Radio』スタイルのリズムセクションで、推し曲の3曲だけ聴けば、”今までと変わらねぇな”と思わせるに十分だ。ロバート・グラスパーのピアノにしても”グラスパーらしさ”をイメージさせるような演奏がそのまま入っている。以前、グラスパーは僕に自身の演奏を説明する際、”グラスパーっぽい演奏”みたいな言葉で他人事のように語ってくれたことがある。僕の中でこの人は”やたら客観的な人”だったりもする。このアルバムにはそれが効果的に機能していると思う。

ごりっごりに90年代初頭のR&Bっぽいジェニファー・ハドソンの「Out of My Hand」はかなり異色の曲調な上でに、ジェニファー・ハドソンの歌唱もチャカ・カーンやホイットニー・ヒューストンを思わせるような派手さ。それが違和感なくハマっているのは、リズムセクションが『Black Radio』スタイルをそれなりに維持していることももちろんあるが、それ以上に“グラスパーっぽいピアノのコンピングのループ”のシグニチャーが大きいだろう。これが鳴った瞬間に『Black Radio』を感じさせることができる。あのピアノには大きな変化さえも、些細なものに感じさせてしまう強烈なキャラクターがある、ということだろう。グラスパーにしか出せない音色やリズムや和音の響きがあるピアノこそがその楽曲におけるグラスパーの刻印として機能するのだ。グラスパーの他にもアンビエンス多めのR&B「Heaven’s Here」のように後半は特にこれまでの『Black Radio』シリーズには見られなかったバラエティに富んだアレンジが施されているが、そこでもシグニチャーにより違和感を感じさせていないのが面白い。

一方で、フィリーのゴスペル系名手タディアス・トリベットとソウルクエリアンズのピノ・パラディーノが演奏している「It Don't Matter」「Forever」の2曲での『Black Radio』仕様ではない(=デリック・ホッジのスタイルを踏まえていない)彼らの普段の音色と演奏のベースが入ると、アルバム内では割と明確に異質に感じられて、それがアルバムの中ではちょうどいいアクセントになる辺りからもそのデリック・ホッジ+クリス・デイヴのコンビが作ったシグニチャーの強さを改めて感じるのであった。同じことはドラムが違う「Everybody Love」にも言える。ドラムが変わっただけ、ベースが変わっただけ、でさえ、それなりに大きな変化に聴こえるのだ。

ちなみにほぼリモートだが、「Forever」ではアデルのレコーディングでLAに来ていたクリス・デイヴとピノ・パラディーノがロバート・グラスパーのスタジオに訪れて録音していて、他の曲よりもセッション感が高くて、フレキシブルなのがわかる。この曲にはセッション的な緊張感や躍動感が聴こえてくるので、ピノの存在や演奏こそ異質ではあるが、セッション的という点では『Black Radio』らしさが強い曲ともいえる。ただ、それも言われなければ、他の曲のほうが多少慎ましい演奏に感じられる程度で、正直、そこまで違いが分からない。よほどディテールを注視しないかぎりは、どの曲もこれまでの『Black Radio』シリーズと変わらないフィーリングがある。その意味では、『Black Radio 3』はリモート時代の新たな方法論を示したともいえるのではないかと僕は思っている。

・“豪華なゲストを起用すること”

・“『Black Radio』シリーズのイメージを利用すること”

・“敏腕たちが様々な文脈のディテールで遊んで変化を出すこと”

この3つを使って音楽シーン随一の腕を誇る敏腕ミュージシャンたちがその腕前を誇ることができる新たなフォーマットが出来上がったという意味で、『Black Radio 3』はとても興味深い作品と言えるだろう。そして、これから分析され、またこの手法がミュージシャンたちを刺激するかと思うと、それもまた楽しみである。

最後にひとつ書くなら、たとえ、リモートでの制作であっても、なんだかんだで”演奏”のキャラクターで自らをアピールしてしまうところにミュージシャンとしての矜持を感じるし、そこがロバート・グラスパーらしさだとも思った。

以下の記事や相関図、プレイリストと併せて是非

※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。

あなたのドネーションが次の記事を作る予算になります。

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

ここから先は

¥ 150

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。