【実例あり】英語授業のノートの取り方(超簡単!成績アップ!)

この記事では、英語授業のノートの取り方というテーマで書いていきます。

このノートの取り方はとっても簡単!かつ効果もバッチリあります。

※本記事は教師向けです。

①めあて・目標→②本時の内容(板書・メモ)→③振り返り

私の授業中のノートの取り方はとてもシンプル。以下の構成でノートを取る、ただそれだけです。

ノートの構成

①本時のめあて・目標

②本時の内容(板書・メモ)

③振り返り ※感想ではなく、目標を達成したことを示す内容にする

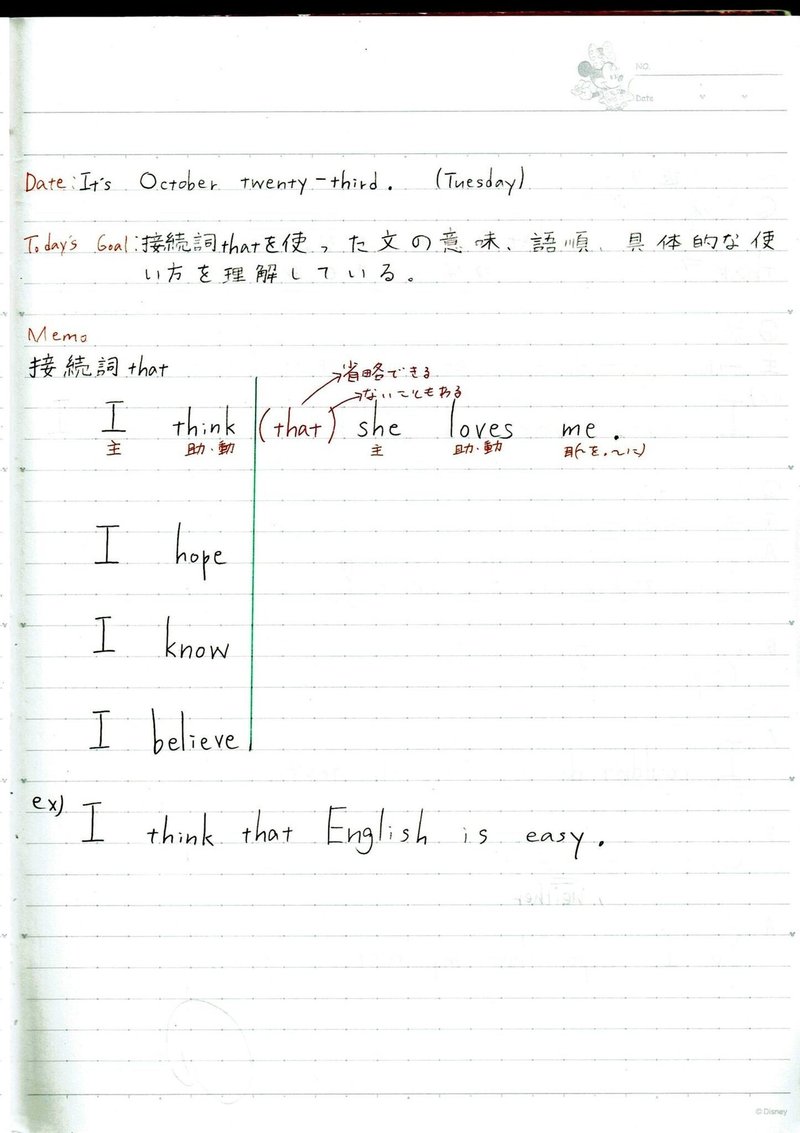

百聞は一見にしかずということで、早速ノートをご覧ください。(本人許可済)

1ページ目→”Today’s Goal”が①本時の目標、”Memo”が②本時の内容です。

2ページ目→③振り返り。本時の目標(接続詞を使った文の意味・語順・具体的な使い方)に対応しています。

この子は余裕をもってノートを取る子なので2ページに渡っていますが、1ページで完結させる子もいます。

1回の授業に何ページ使ってもよいですが、新しい「本時の内容」に入る時は、ページを改めるようにしています。

ちなみに、ノートに予習で教科書本文を書き写させたりということは一切しません。

というより、教科書本文の内容に関することはノート上では行わず、プリントを使って指導し、ファイルに保管させています。

なので、上で示したノートの取り方以外は、基本的にないと思ってもらって構いません。

なお、振り返りは書いて終わりではなく、毎時間、できる限り授業内で教師が1人1人のノートを個別にチェックします。(時間内にできない場合は、回収することもあり)

こうすることで、子ども1人1人が本時の目標を達成できたかをきちんと確認するのです。

ノートの取り方(応用編)

ノートの取り方(応用編)として、少しイレギュラーなノートの使い方を2つお伝えします。

私の英語授業でのノートの取り方は、この応用編以外の例外はないと思ってもらってOK。

まずは、補足プリントをノートに貼らせるというパターンです。

以下のような感じで、B5ノートのサイズより少し小さく切ったプリントを貼らせるときがあります。

貼るのは本時の内容に関する、替え歌・文法まとめ・表現集など。

頻度は年に数回程度。

ちなみにこの前後のページには、①目標 ②本時の内容(メモ・板書) ③振り返り、を書きます。

あくまでも、補足としてプリントを貼ることがあるという感じ。

もう1つは、スピーチやコミュニケーション活動のための準備を、ノート上に記録させるというパターンです。

これを見ると、目標や振り返りは書かれておらず、メモだけが書かれていますよね。

これは、コミュニケーション活動などの場合は、別で以下のようなプリントを配布しているからです。

私の場合、コミュニケーション活動のときの指導目標・めあてはかなり長い文章になりがち。

したがって、目標をノートに書き写させているととっても時間がかかってしまうので、別でプリントを用意する時がほとんどです。

ただし、メモなどはノートに取るように指導しています。

これはあくまでも好みの問題です。

自分の場合、評価のために後から回収するときに、ノート1冊を回収すれば大体わかるようにしておいた方が楽だと感じています。

特にプリントは「紛失した」ということが起こりがち。

なので、できる限りノートに情報を集約するようにしています。

ノートか?プリントか?

最後に、ノートとプリントの使い分けについて説明します。

英語の先生は、ノート派の人とプリント派の人に分かれると思います。

実際、私も以下のプリントを配布してファイルに保管させ、授業に使っています。

配布しているプリント一覧

・教科書の新出単語(黄色い紙に印刷)

・教科書本文の和訳(※英文付き、赤い紙に印刷)

・文法ドリル(生徒が購入しているワークをPDFにして、そのまま印刷)

・コミュニケーション活動で使用するプリント

逆にいうと、これ以外のことはすべてノートを使っているということです。

私自身、この形に至るまでにかなり試行錯誤してきました。

授業のほとんど全てをプリントで指導していた時代もあります。

ただ、プリントをつくるのってとにかく大変!さらに、印刷にも膨大な時間がかかりますよね。

さらに、子ども側も管理が結構大変で、くしゃくしゃにした、失くしたということもしょっちゅう発生します。

なので、プリントは必要最小限の配布にしていますし、つくるのにも時間がかからない簡素なものにしています。

ちなみに、単語や教科書本文の指導は、プリントを使わず教科書だけを使ってすべてを完結しようと試みたこともありました。

ただ、どうしても単語の意味調べの宿題が発生し、宿題を前提とすると忘れてくる子どもの指導も発生しますし、何より授業の足並みがそろいません。

なので、単語の意味や和訳はプリントでとっとと配布してしまい、それらがある前提の授業づくりをしています。

ノート・プリントどちらを使うかは好みが分かれるところだと思います。

けれども、どれだけすばらしいプリントを作ったところで、それだけで子どもの成績が伸びるわけではありません。

私個人としては、プリントを作る時間があれば、子どもの自主学習を1人1人丁寧にチェックするという方がより効果的であると考えています。

ノートの取り方、よければ参考にされてくださいね!それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?