短篇小説【黄昏時に、面を打つ】

1

「休みの日とかは何してんの?」

その日、職場の先輩に聞かれて答えに窮してしまった。

まさか面を打ってるとは言えない。

多分相手はリアクションに困ってしまうだろう。

「映画とか観たりしています」

だから咄嗟に答えたが、それは満更嘘でも無い。

私の住む町には今時珍しい名画座が細々と生き永らえていて、

2週間毎に「アラビアのロレンス」とか「ベン・ハー」なんかを掛けたりしている。私は先週の休みには「雨に唄えば」を朝一番の回で観ていた。

客席には私と近所の「魚邦」の園さんと、土建屋の青ちゃんの3人だけ。

心なしかジーン・ケリーも寂しげに踊っている様に見えた。

私は4年前、郷里の松山から東京にやって来た。

母に見合いを強引に押し付けられた結果、着の身着のままで飛び出してきてしまったのだ。6畳1間の風呂無しボロアパートに金魚と暮らす、

そんな私の唯一の趣味が面を打つことだった。

私が小学2年生の時、近所の神社でたまたま見た薪能。

白装束に面を付けた能楽師の舞は私の人生を大きく変えてしまった。

ディズニーランドより能楽堂に行きたいと親にせがみ、

誕生日には彫刻刀をねだった。

何がそれ程までに心を打ったのかは分からなかったが、

私はその能楽師が付ける面の美しさと恐ろしさの虜になってしまったのだ。訳も分からずただボーっと目の前の物語に耳を傾けていると、

言いようの無い幸福感に包まれた。

まるであの世の出来事を密かに伝えられているかの様に。

私だけに打ち明けられた世界の秘密の様に。

それは全く経験の無いこそばゆさと心地良さだった。

それから私は近所のホームセンターで買ってきた日曜大工用の堅い樫の木材を一心不乱に削った。すぐに掌はまめだらけ、

切り傷刺し傷の絶えないヤクザな小学生になってしまった。

「そんな事してないで勉強しよ」

母は背中を丸め木を削る10歳の娘の将来を大いに按じていた事だろう。

しかし今思えば、私が面を打つ事は予め決められた運命であったのかも知れないと思う。

双子の弟の司がトルコのショッピングセンターで爆弾に吹き飛ばされた時、私は彼の面を打っていた。その亡骸が無言で帰国するのに間に合わせ、

私は私と同じ顔を持つ司の面を打ち終えた。

同じ顔でもそれはやっぱり司の顔だった。

私はその面に全ての感情を封じ込めた。

笑っているようでいて泣いているようでもある司の面は、

突然奪われた私の鏡となり、その物言わぬ対の目は常に私の心を見抜いている様に見えた。

2

裸電球のオレンジの光が、ガラス鉢の金魚の白く透き通った尾びれを明るく照らしている。色褪せたカーテンからは強い西日が指し込んできていた。

私は6畳の中央にくたびれた座布団を敷き、

胡坐をかいて檜木の角材に鑿を打ち込む。

槌が鑿のかつらを打つ音だけが単調に響く。

午後4時まで駅前の不動産屋で事務の仕事をし、大抵「魚邦」で安い青魚を買って歩いて帰ってくる。夏の頃は陽が落ちるまで面を打ち、魚を焼いて食べたらアパートの斜向かいの銭湯で汗を流す。

私の生活は細部に至るまで単調な繰り返しで出来ていた。

起き抜けのくしゃみの数まで違わない。

私は今年で26歳になるが、24歳のまま歳を取らない弟の司の面は、

彩色もされずに木目を際立たせて無造作に土壁に掛けられている。

人が見ればさぞ不思議な光景だったろう。

自分と同じ顔の面を壁に掛け、金魚と語らいながら青魚を食らう26歳の女の部屋を、訪れる様な勇気を持った者がいたならばの話だが。

今私が打っているのは、その青魚をいつもサービスしてくれる「魚邦」の女将である園さんの死んだ旦那の面だった。

園さんの旦那は5年前にオートバイ事故で死んだ。

園さんはその旦那の両親と共に、小学3年生の一人息子・耕太が「魚邦」を継ぐ日まで、線路向こうの大型スーパーには負けないと息まいている。

私と園さんは名画座のロビーで知り合った。

フェリーニの「カビリアの夜」のレイトショーの日。

映画が終わって私がロビーに出ると、くたびれた赤いソファに腰掛けた園さんが一人静かに泣いていた。

一切の声を漏らさず、開け放たれた小さな窓から吹き込む雨風も気にせずに、ただひっそりと流れる涙をそのままにしていた。

私は売店で缶ビールを二つ買い、ゆっくりと園さんの隣に腰を下ろし、

缶ビールを手渡した。園さんは涙を流しながらニッコリと笑って缶ビールの栓を勢いよく開けた。

「カビリアは最後笑ってたね。私達の事を見て。私あの笑顔に何度も救われてきたのよ」

園さんはじっと私の目を見て言った。

園さんは話すとき相手の目から視線を外さない。それに慣れない私は黄緑色のリノリウムの床ばかり見詰めていた様な気がする。

ただ偶然に同じ映画を同じ時間に観たというだけなのに、私は園さんを随分昔から知っていた様な気持ちがした。多分園さんもそう思ったのだろう。

それから「魚邦」で魚を買う様になったり、たまに駅前の居酒屋で一緒にお酒を飲んだりする仲になっていった。その居酒屋「狼煙」の常連が土建屋の青ちゃんだった。青ちゃんは東映のヤクザ映画が大好きで、

「仁義なき戦い」シリーズは台詞を暗記してしまう程だった。

若い頃は俳優を志していたらしいが、結局家業を継いで鳶になった。

私が住むこの町は、何の変哲も無い小さな町だけど、当然住む人それぞれに人生があり物語がある。たった一人で心許なく住み始めた場所だったが、

園さんや青ちゃんと知り合ってから私は自分の暮らしが少し好きになっていた。司が死んで、母は私に松山へ帰ってきて欲しいと言ったが、

何かと理由を付けてそれを拒んできた。生活が人柄を作るという事も最近になって感じたりする。僅か半径5キロ圏内の生活でも、私の体はこの町の匂いで満たされる様になっていた。そうして黄昏時に面を打ったりしていると、私は時代を越えて600年前の能楽と通じる事さえ出来るのだった。

3

その日、町には見慣れぬ二人組の姿があった。

観光名所など特に無い町を昼間から闊歩するその姿は異様に目立っていた。「魚邦」の裏口でビールケースに腰を下ろし煙草を吸っていた園さんも、

目の前を通り過ぎるその二人組をマジマジと眺めた。

小学校の外壁補修で足場の上からその二人組を発見した青ちゃんは、

物珍しさにスマホで遠くから撮影をした。

その二人組の片方は背の高い外国人男性で、

7月の炎天下にも関わらず黒いレザーコートを着ていた。

更に人の目を引く原因が、その男の頭に巻かれた赤いスカーフだった。

どんぐりの様なニット帽の上にそのスカーフを乗せ、

黒い紐で固定している。それはアラブの石油王の様な姿だった。

もう片方も外国人女性で、全身を黒い布で覆い、頭からも黒い布を被っていた。二人組は何やら手に持った紙切れを見ては立ち止まり、辺りをキョロキョロと見廻してはまた歩き出す。その日彼等が訪ねようとしていたのは、

あろうことか私のボロアパートだったのだ。

私はその時、園さんの旦那さんの面に色を付けていた。

エアコンなど勿論無いので、玄関のドアと裏の空地に面した窓は全開だった。申し訳程度のそよ風がチリンと物干し竿に吊るされた風鈴を鳴らし、

蝉の声と近所を徘徊する古紙回収車の呼び声が耳を埋めていた。

玄関口に異様なシルエットの二人組が突っ立ってこちらを見ているのに気が付いた時、私は余りの驚きで顔料を入れた皿を床にぶちまけてしまった。

擦り切れてボロボロの畳に直径10センチの赤い染みが広がり、

私はすっかり取り乱してしまった。

咄嗟に傍に立て掛けてあった木刀を手にする。

司が前に一度だけこのアパートを訪れた時に護身用だと言って置いていったものだった。

「あっ、あの、何か御用でしょうか!?」

私は木刀を握り締めながら、突然玄関に現れた黒ずくめの二人組に恐る恐る声を掛けた。

「アイダサトリ・・・イマスカ?」

二人組の背の高い方がぬっと顔を玄関に差し入れながら言った。

私は自分の名前を言われているのに最初気が付かなかった。

「えっ?あっ、はい。私、智ですが」

私は間の抜けた自己紹介する。

「ツカサノシスター・・・デスカ?」

ギョロっとした彫りの深い目元と、顔の下半分を完全に覆った濃い髭に圧倒されたが、私はこの二人組に敵意の無い事が分かり少し気持ちを落ち着かせる事が出来た。

「司?はい。司は私の弟です。そう、ブラザー」

私は持っていた木刀を慌てて置いて、玄関に歩み寄った。

「ワタシ、ナマエ、ハリル。トルコカラキタ。ツカサノフレンド」

髭の男は大きな手振りを交えて私の目をジッと見てゆっくりと話した。

その大きな瞳は、トルコ石の様に深い緑色だった。

するともう片方の女性の方が前に進み出て、バックから小さな紙切れを取り出した。余りに意外な事で、手渡されたそれが名刺だと気が付くのに少し時間が掛かった。

「突然、お邪魔して申し訳ありません。私はトルコ大使館の職員でセビル・アカンと申します」

更に流暢な日本語が黒い布越しに聞こえてきたので、私は混乱してしまった。

「えっ、あ、はい。私は相田智と申します」

間抜けな自己紹介はこの日二度目だった。

「実は、こちらのハリルさんはあなたに会う為にトルコからやって来ました。住所と名前しか分からないという事で私がお連れしたのです。日本語も少し分かる様なのですが、通訳も兼ねて同行しています。少しお話させて頂いても宜しいでしょうか?」

私は更に混乱していた。司がトルコのショッピングセンターでテロ事件に巻き込まれて死んだのが2年前の事。当時はマスコミが大騒ぎして、私の所にも取材が殺到した。近頃やっと落ち着いた所であったのだが、

私は一瞬で事件当時の気持ちに呼び戻されてしまった。

「えっと、司の事件の事でしょうか?申し訳無いのですが、取材でしたらお断りしているのですが・・・」

私はその大使館の女性に改めて警戒していた。

国際問題として大きく尾を引いた事件の当時の記憶から、

私はあらゆる事から逃れる様な体質になっていた。

勿論双子の弟を突然奪われた理不尽への怒りと悲しみは語れぬ程の大きさだったのだが、それ以上にその後の騒ぎの煩わしさが私や松山の両親を疲弊させた。当時マスコミが必要以上に騒いだのには、

弟の司がプロサッカー選手だった事も理由の一つだった。

司は小さい頃からサッカー一筋で、高校を卒業すると大阪のプロサッカークラブに入団した。将来を期待される選手だったが、膝の怪我で思う様な結果が出せずに僅か2年で戦力外通告を受けた。

それでもサッカーを諦めずにチームコーチの紹介でトルコリーグの2部チームのテストを受けて入団したのが4年前。

新天地での生活にもやっと慣れてきた矢先での突然の死だった。

司がトルコに渡って2年目のシーズン。

レギュラーに定着し、私達の誕生日には2得点を上げて地元の新聞に大きく載った記事をメールで送ってきてくれた。

普通、男女の二卵性双生児は余り顔は似ないものなのだが、

私達は小さい頃から瓜二つだった。

内向的な私と、誰とでも直ぐに仲良くなってしまう社交的な司の性格は真逆だったが、小さい頃から喧嘩一つした事が無い程、仲の好い姉弟だった。

中学校の教師の父が付けた「智=さとり」という私の名前と、

市役所職員の母が付けた「司=つかさ」という弟の名前。

同時にこの世に生まれ、ずっと一緒に育ち、遠く離れた場所で別れてしまった双子の弟。私はあの日以来、まるで自分の体の半分を失った様な気持ちでずっと生きてきた。

「私達は取材で来たのではありません。突然の事で本当に驚かせてしまい申し訳ありませんでした。こちらのハリルさんはトルコで司さんが所属していたサッカーチームのスタッフだったそうなのです。個人的な理由で日本まで来たそうです」

私はハリルを改めて眺め見た。とても背が高い。

司も180センチ位だったが、ハリルと並ぶと小さく見えた事だろう。

ハリルは私の部屋を物珍しそうに眺めていたが、土壁に掛けられた司の面の前で動かなくなった。面から視線は外さずに、何やら早口でセビルに話し掛けた。そして大きな手で面の頬を包み込むようにして、私の方に振り向いた。

「ツカサノカオ・・・・アイニキタ・・・」

ハリルの指先が微かに震えているのに私は気が付いた。

また早口でセビルといくつか言葉を交わす。

「ハリルさんは司さんから色々と話を聞いていたそうです。双子のお姉さんの事も、日本に帰ったらそのお姉さんが作った自分の顔の面を貰う事になっているとも話していたそうです」

そうだ、司はシーズンが終わったら久し振りに帰国すると言っていた。

私はその時にこの面を渡そうと思っていたんだ。

「ええ、その面を司の葬儀の時に飾っていたのが色んな媒体に映って有名になってしまって、いつからか私の所には亡くなった人の面を作ってくれと言う注文がポツポツと来る様になったんです」

私はひとりでに聞かれてもいない事を言い訳の様に呟いていた。

これらの出来事がたった2年の間に起こった事とは今になっても信じられない。司はまだ遠いトルコでボールを追い掛けている様な気がしてならない。私はそんな気持ちで日々を耐えて来たのだった。ハリルはまだ壁の司の面に指を這わせていた。

4

園さんはその日いつも以上に饒舌だった。

駅前の居酒屋「狼煙」の唯一のテーブル席は、私と園さんと青ちゃんというお馴染みのメンバーに加えて、全身黒ずくめのハリルとセビルでギュウギュウ詰めになっていた。

「いや、この辺じゃ外人さんが珍しいからさぁ、私ビックリして2度見しちゃったよ!」

園さんが瓶ビールを私に注ぎながら言った。

「俺も何事かと思って写真取っちゃったもん。そしたらここにさとりちゃんと一緒にいるからさぁ、もう二度ビックリだよ!」

青ちゃんもジョッキのウーロンハイを飲み干して大きな声で言った。

まだ外は明るいので店には他に客はいなかった。

私は些か強引に二人を「狼煙」に連れて来た。

六畳一間に三人が落ち着くスペースは無かったし、

他に思い付く場所も無かった。ハリルは大きな体を出来るだけ縮こませて丸イスに腰を下ろしている。セビルは頭の黒い布を取り、長い黒髪を後ろで1つに束ねていた。

「それで、さとりちゃんに会いにトルコからはるばると?」

園さんがハリルのよく動く目をジッと見詰めて言った。

「ハリルさんはさとりさんの作ったお面が見たかったそうです。弟の司さんから色々と話を聞いていたそうで」

セビルの流暢な日本語に青ちゃんはいちいち感心していた。

青ちゃんはどんな事だろうと人の話をいい加減に聞いたりしない。

相手が伝えたいと思っている事を汲み取る為の努力を常に惜しまない人だった。

「さとりちゃんの作る面は本当に生きているみたいだもんねぇ。今ね、私の旦那の面を作ってもらってるんだ。あいつろくな写真残ってなかったからさぁ。私らの結婚式の時の顔なんだけどね」

園さんは今年で40歳になるそうだ。私には10歳は若く見える。

真っ白な透き通る様な肌の秋田美人で、さっぱりとした性格と威勢の良さも相まって「魚邦」の常連客の多くは園さん目当てで買い物に来る。青ちゃんもそんな園さんのファンの一人だった。

「園さん、あの面はもうすぐ完成します。下塗り・上塗りは終わったので、今は毛書きと彩色をしています。多分あと3日もあれば出来上がると思います」

「本当!?凄い!嬉しいよ。来年の節分には、じいじに被らせて思いっ切り豆ぶつけてやるわ」

園さんだったら本当にやり兼ねないと思ったが、ハリルもセビルも何の事か分からないだろうからそれ以上話題は広げなかった。

ハリルはコーラをちびちびと飲みながら、私達の話を一生懸命聞き取ろうとしていた。人を伺う様に上目で見るその表情に、申し訳ないが私は実家で飼っていた柴犬を思い出していた。私達が中学生の時、司が近くの河川敷に捨てられていたその柴犬を連れ帰って来た。既に成犬で、警戒心からか中々人に懐かない犬だったが、司の言う事だけはよく聞いた。

程なくしてその司は大阪のサッカーで有名な高校にスポーツ推薦で進学し、寮生活の為に実家を出て行ってしまった。

残された柴犬は相変わらず誰にも懐かずに、

多分今も実家の庭の片隅で司の帰りを待っているのだろう。

「ハリルは日本に来るのは初めて?どこか観光に行くの?」

青ちゃんはハリルが食べられそうな物を皿に取って手渡しながら色々と話し掛けている。

本当に世話好きな人だと思う。ハリルの様子を見ていると日本語の理解も中々のもので、簡単な単語を組み合わせてちゃんと会話をしている。

「ワタシ、ツカサノオハカニ、イキタイデス」

ハリルが青ちゃんでは無く私の顔を真っ直ぐ見て言った。

「えっ?お墓?司の?お墓は松山だよ。ここからじゃあ、飛行機じゃないと行けないよ」

私は突然の事に驚いたが、ハリルの表情が余りに真剣なのでそれ以上何て言って良いのか言葉を継げないでいた。

「ねぇ、さとりちゃん連れていってあげればいいんじゃない?」

今度は園さんが私の顔を真っ直ぐ見据えて言った。

「えっ?いや、私は仕事があるし。そんな急には・・」

私のグラスを持つ手は中途半端な位置でずっと止まってしまう。

「さとりちゃん、随分帰ってないんでしょ?いい機会だと思うよ。きっと司君も待っていると思う。二人の事を」

さっきまで楽しそうにビールを飲んでいた園さんの表情も真剣そのものだった。青ちゃんまで腕を組んで考え込んでいる様子。

私の頭の中は色んな思いが濁流の様に掛け巡っていった。

私は司の葬儀以来2年近く松山には帰っていない。

そもそも実家を逃げる様に飛び出してきた事もずっと心に影を落としてきた。司の死で急に老け込んでしまった様に見える両親を、見ていられなかった自分の弱さも嫌だった。そして何より司と一緒に生まれ育った松山の街には、思い出が多過ぎて辛かったのだ。

「サトリ、オネガイシマス。ワタシヒコウキノオカネアリマスカラ」

ハリルは柴犬の上目遣いで私をジッと見詰める。

思いも寄らない1日の終わりに、「狼煙」の店内には呑気な有線放送の歌謡曲が流れていた。

5

空港の出口付近に立っている父の姿を見付けたその時、私はハリルの事を何と両親に説明したら良いのかという問題に初めて考えが及んだ。

自分の気持ちを整理する事に精一杯で、色んな事が抜け落ちていた様だ。

私は結局「狼煙」での園さんの唐突な提案を吞む様な形でハリルと羽田発・松山空港行の便に乗り込んだが、心のどこかでキッカケを待ち望んでいた事にも気が付いていた。2年経っても現実と向き合う事が出来ずにいたのは、私の方だったのかも知れない。空港から実家までの父の運転する車内での、両親の様子は以前と変わらない落ち着いたものだった。

ハリルは頭のスカーフを取り、青ちゃんに借りたTシャツとGパンを着ている。執拗に両親の感情を刺激しない為、ハリルは快くこの提案に応じてくれた。

「何も急やけん、大した事はできんが、久し振りじゃけんゆっくりしていきよ」

父が後部座席の私をバックミラー越しに見ながら言った。

暫く見ない間にやっぱり父も母も随分年を取った様に見えた。

「アリガトウゴザイマス。オセワニナリマス」

ハリルは車の天井に頭が当たってしまうので、ずっと首を右に傾げている。それを見て笑っている母の表情には、これまでの空白の時間など無かったかの様な自然さがあった。

私はやっぱりソワソワしていて、早くも気疲れでここまで来た事を少し後悔し始めていた。

7月の松山は既に蒸し暑く、遠くに見える瀬戸内海には船が沢山浮かんでいた。途中昼食にうどん屋に立ち寄った時、器用に箸を使ってうどんを啜るハリルを見て、母は頻りに感心していた。これでは外国人の彼氏を両親に紹介しに来た娘の様に周りには見えただろう。私は余りに呑気な雰囲気に拍子抜けした気分だった。ハリルは朝からずっと興奮している様子。見るもの全てが新鮮だったのだろうし、この3日間は毎日夕方頃に私のアパートを訪れて面を打つ姿を飽きもせず眺めていた。園さんの旦那さんの面が完成し、早速「魚邦」に持っていった時も、ハリルは当然の様に私の後を付いてきていた。

「もうすっかり懐いたみたいねぇ。さとりちゃん、大きな弟が出来たみたいじゃん」

園さんが無邪気に言ったその言葉は、私には複雑に響いた。

私の密やかで安寧だった半径5キロ圏内の生活は今確実な過渡期にある。

再び父の運転する車の後部座席で揺られ、窓からオレンジ色の路面電車や遠くの松山城などを見ていると、心の中に得体の知れない黒い塊が疼くのを感じていた。司と通った小学校の横を過ぎ、司がよくボールを蹴っていた公園の角を曲がり、司が眠る菩提寺が見えた。

その先には私の人生を変えた能楽堂がある神社。

たった4年の月日などでは当然町は変わらない。

目を閉じても浮かんでくる景色は、やっぱりそのままそこにある。

私は司のいない故郷の町に、一人で足を踏み入れる事に妙な後ろめたさを感じていた。私の体の半分は未だ空洞で、この先それを何で満たせば良いのか想像もつかない。一心不乱に木を削り、面と向き合う時間の蓄積に、

その空洞を満たす力は無い様だった。

実家に着いたのは午後1時過ぎだった。

庭の隅の日向で柴犬が薄目を開けて寝ている。

ずっと車内で傾げていた首を回しながらハリルが近付くと、

誰にも懐かないはずの柴犬がスクっと起き上がって舌を出し尻尾を振った。

「あれ、珍しい。ポチが知らん人に懐いとる」

父が私のトランクケースを車から降ろしながら言った。

「最近は寝てばっかりで、この犬もがいに年取ったよ」

母も玄関の鍵を開けながら不思議そうにハリルと柴犬を見て言った。

確かに背の大きな若い男を司と見間違えても不思議は無いのかも知れない。犬も随分と年を取り、動きが緩慢になっていたが、

繋がれた鎖を精一杯伸ばしてハリルに近付こうとしていた。

「ツカサ、ポチノハナシシテマシタ」

ハリルが小さな声で呟いた。

私はその時、まだ両親にハリルの素性を説明していなかった事を思い出した。余りに自然に馴染んでいたのですっかり忘れていた。

しかしそれ以上に不思議なのは、両親もハリルの事を一言も聞いて来ない事だった。2年振りの娘の帰省の傍らに、大きな外国人が一緒にいれば気にならないはずは無いだろう。私もここ数日の目まぐるしさで、細かい事に気が回らなくなっていたのだが、何だか夢の中にいる様でフワフワとしてしまう。

「少し休んだら、お寺さん行っといで。花も線香も用意してあるよ」

母が私に言った。私は二人は一緒に行かないのかと尋ねそうになったが、

すんでの所で飲み込んだ。その気なら言わずとも一緒に行くだろう。

理由があるからそうしないのだ。

私は実家の様子が4年前と寸分違わない事にも少しドキッとする。

言葉に出来ない思いが、そこここに澱となって降り積もっている様な気がした。司はこの家に中学までしかいなかったが、至る所にその面影は残されている。

「ハリル、散歩がてら歩いて行こう。天気も良いし気持ちいいよ」

私は何だか落ち着かない気持ちで、

腰を下ろす間も無くまた実家を後にした。

6

その日は良く晴れて気温も高くなっていたので、私は羽織っていた薄手のカーディガンを 畳んで鞄にしまった。実家から歩いてすぐの停留所から、

オレンジ色の路面電車に乗り込み市街地へと向かう。

ハリルは頻りに辺りをキョロキョロと見廻していた。夏休み間近の週末。

途中で寄り道した東雲神社の境内の樹木からは蝉の声が鳴り響き、

近所の子供達の元気な叫び声もこだましていた。

松山は昔から能の文化が盛んな土地で、東雲神社の能は有名な観光資源でもあった。私が小学2年生の時に父に連れられここで人生を変えられたのが、つい昨日の事の様に感じる。

「ここが能楽堂。私が作っている様な木で作った面を付けて人が舞うの」

私はハンカチで額の汗を拭っているハリルに声を掛けた。

「太鼓や、笛で伴奏を付けて、節のある台詞で物語るの。意味なんかよく分からなかったけど、不思議と気持ちが落ち着いたんだ」

私はハリルがどの程度私の言っている事を理解しているかを気にせずに、

独り言の様に喋っていた。

「私が今作っているのは能の面じゃないんだけど、いつか能楽で使う面を作ってみたいと思っているの」

私はハリルが相手だと思っている事をそのまま素直に喋っている事に自分でも驚いていた。幼い頃から私は司にだけ本当の自分を見せてきた。

司は鏡の様に私を映してくれる存在だった。顔は同じでも性格は真逆な弟。司は私に本当の自分を見せてくれていたのだろうか。

「サトリ、ダイジョブデスカ?」

気が付くとハリルが私の顔を心配そうに覗き込んでいた。

そうだ、私は司の墓参りに来ているのだと改めて思い出した。

いくら忘れてしまいたいと思ってもそれは現実だ。

その時、不意に昔の記憶が蘇った。

小学生の頃、学校から帰ってくると家で司が泣いていた。

声を殺して一点を見詰める司の頬には、止めどなくいつまでも涙が流れていた。理由を聞いても決して話してくれなかった。

そして次の日にはいつもの司に戻っていて、何事も無かった様に笑っていた。

「あの子はたまに凄く悲しい顔をしていた。そしてその悲しい気持ちを誰にも言わなかった。誰にでも優しくて、誰からも好かれていたのに。私は司の何を知っているんだろう」

「ツカサハ、ヤサシイヒトデシタ。ワタシノコトカエテクレマシタ」

ハリルは必死で私に伝えてくれようとしている。

自分の気持ちを表現するのに、言語の違いは大した障害では無いと感じた。

「サトリ、ツカサニアイニイキマショウ」

ハリルが真っ直ぐ私の目を見て言った。

7

いつの間にか蜩の無く様な時間になってしまっていた。

路面電車でまた移動して、市街地から少し外れた菩提寺の墓地まで、

私とハリルは殆ど口を開かずにいた。

やっと辿り着いた墓には、まだ供えられて日が浅い花が残っていた。

「これが司のお墓だよ。ここで静かに眠っているの」

私はなるべく感情を押し殺す様にして、手際よく花を供え線香を手向けた。目を閉じて手を合わす。ハリルも隣で同じ様にした。

あれから随分と時間が掛かってしまったが、

こうして見ると呆気ない事の様に感じた。

私は何から逃げ続けてきたのだろう。

それでも合わせた掌が何だか妙に汗ばむ。

心の中で司に何か言おうと思っても、何の言葉も浮かんでこなかった。

そうだ、ここに司はいないんだと私は思った。

それを知る事から逃げていたんだ。

「ねぇ、ハリル、あなたはどうしてこんな遠くまで来てくれたの?あなたは司の何だったの?」

私の声は自分でも驚く位に震えていた。立っているのもやっとな程に体も震え出した。目の前の景色が急に歪んで何も見えなくなる。

私は名画座での園さんの様に、或いは小学生の頃の司の様に、声を出さずに泣く事なんて出来ない。必死で歯を食いしばって、

気を抜けば叫んでしまいそうな嗚咽を嚙み殺しながら、

ボタボタと落ちる涙で地面を濡らした。

「ワタシトツカサハコイビトデシタ。ダレニモイエナイ。イスラムキョウデハユルサレマセン」

ハリルは司の眠る墓石をジッと見詰めていた。

きっと彼は心の中で司に沢山話し掛けているのだろう。

こんなに遠く離れた場所に一人で来て、四角くて冷たい墓石に司が眠ると言われても、きっと納得出来ない筈なのに。

私はやっぱり司の事を知らないでいた。

自分の体の半分だと感じて生きてきたのに、

彼の愛するものも知らずにいた。

「ツカサハイッテマシタ。サトリガイタカラヤサシクナレタ。サトリガイルカラツヨクナレタ。ワタシ、ツカサハココニイナイケド、イツモアエルトオモイマシタ」

強く合わされたハリルの手も微かに震えていた。

その深い緑色の瞳には、暮れかけた黄昏の赤が映って見えた。

「ありがとう。ハリル」

怒りや悲しみの後にあった私の空白に、その日僅かに色が付けられた。

8

ハリルがトルコに帰ってからも、私の単調な生活に大きな変化は無かった。仕事帰りに「魚邦」に寄って青魚を買い、陽が落ちるまで面を打った。

両親はもう松山に帰って来いとは言わなかった。

最後までハリルとの関係も聞かれなかったし、

やっぱり柴犬は私には懐かなかった。

あの日腹が捩れる位に泣いて暫く体に力が入らなかったけど、

それでもお腹は空くしお酒も相変わらず美味しかった。

名画座での園さんと青ちゃんとの三人だけのレイトショーも変わらずだ。

ペキンパーの「ワイルドバンチ」で興奮した青ちゃんを、

園さんと二人で散々からかったりした。

それでも少しづつ、時間は私を変えていく。

六畳一間風呂無しのボロアパートの土壁に無造作に掛けられた司の面に、

私は色を付けた。

どうしても筆を入れられなかったその面に、

命を吹き込む事が出来たのはハリルのおかげだ。

いつかトルコに行って、ハリルの家の玄関先にぬっと顔を差し入れようと思う。ハリルは驚いて持っていたコーラのグラスを床にぶちまける事だろう。今日もガラス鉢の金魚の透き通った尾びれは、

カーテンからの西日でオレンジ色に染まっている。

ハリルはいつも会えると言っていた。

分からない事はまだまだ沢山あるけど、

私は今日も黄昏時に、面を打つ。

完

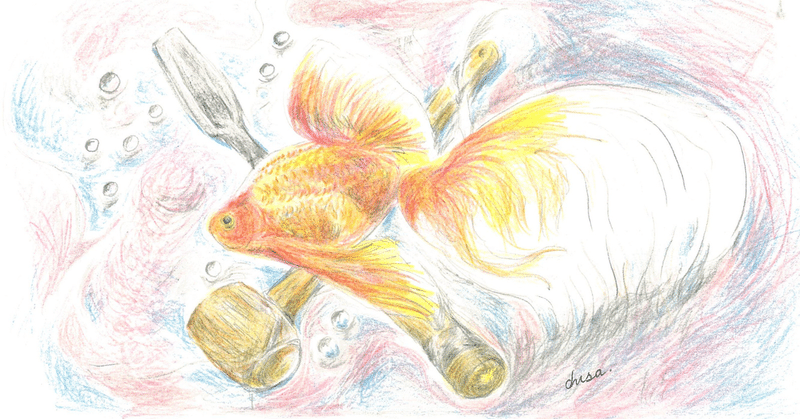

illustration by chisa

あとがき

こんにちは。ころっぷです。

この度は「黄昏時に、面を打つ」を読んで頂きありがとうございます。

今回のテーマは「生活」です。

どうも日常や生活に作品のテーマを求めがちな所がありますが、

やっぱり書いている内に、どんどん逸れていってしまいます。

小説に地方性や旅をしている感覚が欲しくなってしまうのも、

自分の特徴なのかも知れないと今回は思いました。

それからnoteで小説を公開し始めて半年が経ちました。

ここらで今までに無いタイプの作品にも挑戦したいと思っています。

それではまた次回作でお会い出来る事を楽しみにしています。

2023・3・29 ころっぷ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?