短篇小説【やわらかい月】前編

1

先ず始めに目を疑った。次に何かのドッキリかと思った。

直ぐに思い直して何が起きているのかを必死に考えた。

初台にある小さなギャラリーで偶然目に止まった1枚の絵を前にして、

三崎巧は立ち尽くしてしまった。

以前一緒に仕事をした事のある装丁家の企画展の為に午前中からそのギャラリーを訪れていて、ふと隣の展示室で名前も知らない画家の展示をしているのが気になって覗いてみたのだった。

いくつかの風景画の前を特に気に留めるでもなく通り過ぎた。

他に客の姿は無く、薄暗い照明に浮かび上がる額の中の風景はどれも寂しい様に感じた。少し退屈を感じて早々に切り上げようかと思い、

足早に進んだ最後の展示スペースの正面の壁でその絵は巧を待っていた。

【やわらかい月】2017年 油彩 キャンバス

画面の両側には稲刈り後の田園が描かれていて、

その真ん中を真っすぐ畦道が伸びている。

そこらに点在する灌木は弱々しく冬枯れていて、何とも寂しい風景だ。

日は落ちかけ、画面は全体的に暗い。 真っすぐ伸びる畦道の先に、

怖い位に大きな満月が赤黒く光って浮かんでいる。

その道の中程に一人の少年の姿が認められた。

後ろ姿だが先を急いでいる様で危なっかしく、

今にも悪路に足を取られて転びそうだ。

巧はこの絵を見た事があると思った。

いや、絵を見たのではなくてこの風景を見た事があるのだ。

絵の前で必死に思い返す。ここはどこだったか。いつ見た風景なのか。

思い出せそうで、中々要領を得ない。

キャプションに書かれた絵のタイトルを目にして、突然思い立った。

これは子供の頃に何度も繰り返し見続けていた夢のシーンだ。

夢の中では何か恐ろしい事が起った後で、暗い畦道を月明りだけを頼りに必死に何かから逃げている。この後ろ姿の少年は巧自身だ。

絵を見ていると何から何まで夢と同じだった。

画面の右奥に描かれた小さなお堂。ボンヤリと淡く光って見えるのは、

正月を迎える準備でお堂に子供等が集まってお囃子の稽古をしているからだ。遠くに描かれている雪化粧の山の峯も、郷里で毎日眺め見た懐かしい姿だった。

夢の中の巧は、どうしてか赤黒い月に救いを求めている。

しかし悲しい気持ちと、恐ろしい思いで必死に月に向かって歩を進めていると、突然目の前の大きな満月がぐにゃりと歪んでしまうのだ。

酷く裏切られた様な、絶望的な気持ちで何時も巧は目覚める。

巧はもう一度この絵を書いた画家の名前を確かめる。

それは通路の壁に赤い字で大きく書かれていた。

【内田凛 絵画展】 ~記憶の源泉~

その画家の名前は聞いたことがなかった。

巧は美術雑誌の編集の仕事を経て、今はフリーの美術ライターをしている。当然、国内外問わず画家の名前には詳しかったが、初めて聞く名前だった。一体何が起きているのだろうか。偶然などというレベルの出来事では無い。

こんな事は絶対に起るはずが無いのだ。

巧は鞄から手帳を取り出し、画家の名前と絵のタイトルを急いでメモした。それまで特に気に留める事のなかった他の絵も確認する為に順路を逆走した。あの月の絵以外に見覚えのある景色は無かった。

どれも油彩の風景画だったが、入口付近に掛けられた小振りの額には画家の自画像があった。長い黒髪の伏目の少女だった。

学生服を着た少女は真っ暗で何も映っていない不思議な鏡の脇に立っている。全体的に暗いトーンの絵だが、何故か印象に残る作品だと巧は思った。暫くその絵に見入っていたが、午後は人と会う約束があったので巧は後ろ髪を引かれる思いで展示室を後にした。

2

去年の今頃には、こんな状況を予想していた人間など一人もいなかった。

聞き慣れない感染病の猛威は瞬く間に日常を変えてしまった。

巧が妻の病気を知らされた時、既に病院の面会は家族であっても難しい状況になっていた。病床数が逼迫する中、何とか自宅から車で30分の国立病院に妻が入院する事になって、一息付いたと思ったタイミングで今度は妻の妊娠を知らされた。先の見通せない状況だけに巧は思い悩んだが、妻は断固として子供を出産すると言い張った。幸いにも妻の病気は命に関わるものでは無く、出産においても支障は無いという事だったが、巧は度重なる心労に疲れ果てていた。

「こんな時だからこそ、私は産みたいの。このタイミングにはきっと大きな意味があると私は思うの」

妻はその日も病室で強い決心の表情を見せて言った。

巧は妻のその表情を前に、何も言い返す事が出来なかった。

妻が自分に負けず劣らず意思の強い人間である事を知っている。

引く事も押すことも常に真剣な人だった。

巧が大手の出版社から独立を決めた時も、妻は何も言わずに付いてきてくれた。何事にも曖昧を嫌い、打算を避け、信念に基づく人間だった。

「君が産むと決めたのなら、俺は全力で君を支えるよ」

巧はそう言い残し、追い立てられる様に病室を後にした。結婚して3年半。

妻は美大出の彫刻家で、巧とは取材する側とされる側として出会った。

初めて会った時の事をよく覚えている。

互いに自己紹介をした時、彼女の名前が美咲だと聞いて自分の苗字と同じ読みだと反射的に思った。彼女も巧の三崎という苗字を聞いて少し微笑んだ。

「もし、私があなたと結婚したら三崎美咲。中々面白いですね」

そう言っていた美咲の予言は現実のものとなったのだ。

何事にも前向きで、常に周囲を明るく照らす様な人柄に強く惹かれた。

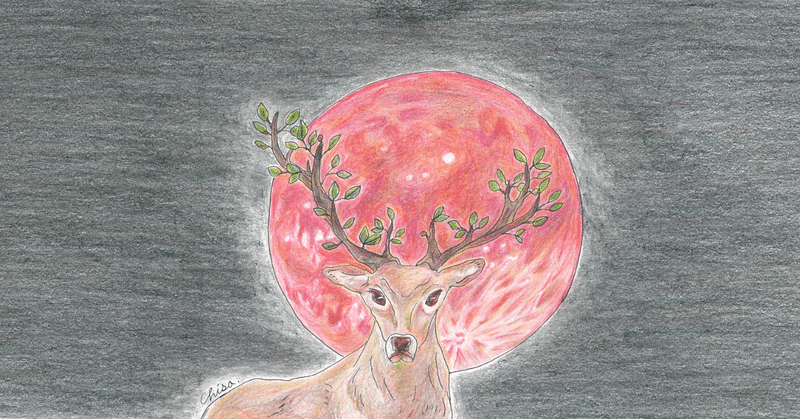

彼女の作る彫刻は、動物と植物を融合させた独特なスタイルで注目を集めていた。

牡鹿の角が樹木の枝になり、樹木の根が無数の蛇になった。

海外の収集家からも作品のオファーが届く様な彼女の活躍が、

巧の独立にも強い刺激となっていたのだった。

病院のタクシー乗り場から、美咲の病室の辺りの窓を振り返って仰ぎ見る。

あの細く小さな体のどこからあんなエネルギーが湧いてくるのだろうかと巧は思った。

巧にとって美咲は、どこまでも不思議で捉え所の無い存在のままだった。

3

師走の気忙しさに押し流される様な思いで、巧は錦糸町の街でタクシーを降りた。

午後6時を少し過ぎていたが、クリスマスのイルミネーションと色とりどりの看板が、街を真昼の様に明るくしていた。裏通りの一角に、階段で地下に降りる馴染みのバーがある。

巧は出版社時代の同僚である立井優とそこで待ち合わせをしていた。

重い鋼鉄の扉を押し開け、店内を見廻すとカウンター席の一番奥に、立井は既に腰を下ろしていた。

「悪い、道が混んでて。待たせたな」

既に中身が半分になっている立井のグラスを見て巧が言った。

「おお、久し振り。俺もさっき来た所だよ。お前、少し瘦せたんじゃないか?」

立井は巧の2歳年上だったが出版社では同期で、同じ雑誌の編集を担当していた事もあってよく飲み歩いていた仲だ。カウンターとテーブル席が3つだけの小さな店は、ほぼ満席状態で熱気に満ちている。

「仕事はどうだ?食っていけてんのか?この間のウェブの記事読んだよ。良く書けてたけど、写真がひでーなぁ。あれお前が撮ってんの?」

立井は何事も裏表なくハッキリと物を言うタイプだ。

自分とは正反対とも言えるそんな性格の立井とは、

何故か最初から馬が合ったのだった。

「写真じゃなくて文章で勝負してんだよ。写真は補足だ、あくまでも。お前の方は?最近どうなの?」

巧が煙草に火を点けながら言った。

徹底的に迫害を受けている昨今の嫌煙風潮の、

最後の砦として愛煙家に有名なこのバーの店内には、

今日も紫煙が深く垂れ込めていた。

「相変わらずだよ、うちの雑誌は。有名評論家様方の顔色窺って、右に倣え左に背けだ。お前の記事読んで羨ましがってるのは俺だけじゃないぜ」

立井も煙草に火を点ける。

溜息と共に吐き出された煙は懐かしい赤ラークの香りだった。

「フリーのライターなんて吹けば飛ぶ様な存在だよ。やってみて分かったけど、返って身動き取れないもんだ」

巧は新卒で入った出版社に6年間務めた。独立したのが2年前。

旧態依然とした雑誌の風潮から自由になりたくて辞めたのだったが、

大手の食い残しを拾って仕事をしている様な現状に閉塞感を持っていた。

「理想を追うのも楽じゃねぇって所か。世間は狭いしな。ところで美咲ちゃんはどうなの?入院長くなるのか?」

立井とは美咲も交えてよく飲んでいた。その昔新進気鋭の彫刻家として売り出し中だった美咲の評価を決定づけた記事を書いたのも立井だった。

「さっきまで病院にいたんだ。本人は至って変わらずだよ。年明けに手術の予定なんだけど・・・・実は、妊娠してるんだ、美咲」

「えっ、そうなのか。でも手術するって事は、その大丈夫なのか?」

立井は何故か急に吸っていた煙草を灰皿に押し付けた。

こういう所がこの男の良い所だと巧は思った。

「ああ、大丈夫。まだ4か月だから。年明けに手術しても、出産は5月位。医者も問題無いって言ってる」

「そうか。そりゃ良かった。いや、おめでとう。ビックリしたよ。そうか、良かったなぁ。あっ、そうだ。飲み物頼めよ、お祝いに奢るぜ」

「おお、ありがとう。じゃあお前と同じの貰うよ」

「マスター、これ同じの2つね」

立井がカウンター越しにバーテンダーに声を掛けた。

「ああ、そうだ。この前の件、調べたぞ。内田凛だっけ?若い画家の」

立井がまた煙草に火を点けながら言った。

2人の前にグラスが2つ置かれた。

「うん。悪いな、忙しいのに調べて貰って。ネットでは何も出て来なかったんだ。何か分かったか?」

立井が鞄から手帳を取り出す。

「ああ、1998年生まれの24歳。富山県出身で、コンクール等の受賞歴は特に無く、絵は独学。あの初台のギャラリーで過去に3回絵画展をしているらしい。主催は個人収集家だという事で情報が殆ど無い。約30点の風景画は全部その主催者の個人コレクションだそうだ。」

「その主催者の連絡先は分かるか?」

「ギャラリーはその辺の個人情報は教えてくれなかったけど、多分分かると思う。そこは少し時間をくれ。調べてみる」

「すまないな。ありがとう」

「でも本来、絵を売る為にギャラリーで展示する訳なんだから、主催側が表立たない意味が分からない。少なくとも積極的に絵を売る気は無いって事だよな」

立井はグラスの中身を一気に飲み干し大きく息を付いた。

元来酒に強い男だった。

「でも何でその内田凛っていう画家を調べてるんだ?それ程凄い絵だったのか?」

立井に夢の話をする訳にもいかない。

巧は他人を煩わせる様な事を安易に持ち掛けるのは不徳だと考えていた。

長い付き合いの立井に対してでさえ、一線の区切りを持って接している。

「いや、ちょっと気になる絵があってな。若手の画家の特集記事みたいなものを考えてて」

巧は嘘が下手な男だったが、それに気が付いても立井は何も詮索しない。

2人の間では長年の暗黙のルールの様でもあった。

「そうか。とにかく何か分かったら直ぐに連絡するよ」

「ああ、ありがとう。恩に切るよ」

4

北風が身を切る様な冷たさだったが、巧は新小岩の南口から20分掛けて自宅のマンションまで歩いた。久し振りに酒を飲んだので少し酔いを醒ましたかったのと、その日が丁度満月だったからだ。

自宅のそばには小さな川に沿って緑道が延びている。

その木々の間から大きな月が見えた。空気が澄んでいて雲も無く、月は光の尾を引いてどこまでも巧の歩みに沿って付いて来ている様だった。

夢で繰り返し見た月は赤く、恐ろしい位に巨大だ。

地平線のすれすれに浮かび、街灯も何も無い畦道をまるでスポットライトの様に煌々と照らし出していた。何故今頃になってあの夢を思い出させる様な絵と出会ってしまったのか。

もうすっかり忘れてしまっていたのに。

あの日初台のギャラリーに行かなければ。

不意に隣の展示室など覗かなければ。

二度と思い出す事が無かったかも知れないと言うのに。

巧は暫く月を眺め、すっかり冷えてしまった体を震わせながら、

自宅のマンションのエントランスに逃げ込んだ。

5

病室の窓からは満月が見えた。美咲は眠れずにいた。

病気が分かってからは生活の輪郭がボヤけてしまった様に感じる。

作りかけの彫刻。読みかけの本。

冷蔵庫には食べかけのカステラすらあったはずだ。

一時停止ボタンを急に押された様な状況を前に、美咲はただただ無力さを感じていた。昼間の巧の様子は彼女にとっては予想した通りだった。

巧はいつだって自分の意見よりも相手を尊重する。

それは彼の優しさと言える部分であったが、美咲にとっては相手の本心を計り得ない事は不安でもあった。

今頃巧もこの月を見ているだろうか。多分、見ている。

新小岩のマンションの近くの緑道からはきっと綺麗に見えるはずだ。

巧と初めて会った時、美咲は何故かこの男と結婚すると思った。

そんな事は勿論初めての事だったし、理由も分からなかった。

更に加えて特に好みのタイプと言う訳でも無かった。

最近、やけにその時の事を思い出す。大手出版社の美術雑誌の取材。

互いに緊張していた。

半年程付き合って巧からプロポーズされた時、何の迷いも無く受け入れた。巧はとても用心深い人間だと思う。確信の持てない事に不用意に手を出す事は決して無い。そんな堅実な男から信頼されている事が素直に嬉しかった。自分の作品が賞を取ったり、買い手が付いたりする度に、巧は自分の事の様に喜んでくれた。私はとても恵まれている。美咲はそんな風に思っていた。そんな中、時折巧の表情に陰りが見える時がある事に気が付いた。

仕事で疲れているのかと思っていたのだが、それが定期的に訪れるのが気になった。

何時もの巧が落ち着いた思慮深い人間だけに、その夜が来ると人が変わった様にそわそわしているのが目に付くのだ。

そう、それは必ず満月の夜に起るのだ。

何度も理由を尋ねたが、本人には自覚が無いらしい。

いつも通りだよと返されてしまう。

まるで狼男の様だと美咲は思った。

ある時、巧と付き合いの長い編集者の立井優にそれと無く尋ねた事があった。巧の憂鬱の根拠に心当たりは無いかと。

その頃には美咲は本気で巧の事を心配していたのだった。

立井は美咲の真剣な表情に深く溜息を付き、ある話をしてくれた。

巧が小学校に上がった年の時に、2歳年下だった妹が行方不明になってしまった。巧と2人で家で留守番をしていた時、少し目を離した隙に妹がいなくなってしまったらしい。そこら中を懸命に探したが夜になっても帰ってこないので両親が警察に連絡した。

近所の住民や消防が大勢で捜索したが見つからず、警察は事件と事故の両方の線で大掛かりな捜査を開始した。当時の全国ニュースでも大きく取り上げられて、巧の家族は悲劇の主人公として大衆の同情と好奇の目に晒された。小学生の巧には相当なトラウマになったはずだ。立井は美咲にそう言った。この話は美咲を激しく動揺させたが、巧の用心深い性格や、自分の事よりも他人を尊重する性質が、この出来事に由来しているのかも知れないと思った。恐らく妹の失踪に責任を感じ続けているのだ。

立井の考えではこの出来事が満月の夜に起ったので、巧の深層心理に本人には無自覚のまま影響を与えているのではないかという事だった。

きっと巧は今日もいなくなった妹の事を考えている。

窓の外の月は一層明るく光り、街をやさしく照らしていた。

6

金沢行きの新幹線はくたか553号が東京駅の21番線ホームに入ってきた。年末だというのに人影はまばらだった。これも例の感染症で旅行が自粛ムードになっている影響だ。巧は1週間分の仕事を3日で終わらせ、無理やりスケジュールを明けて旅の人となった。

5日前に立井から連絡が入り、個人収集家との連絡が付いたのだった。

その男の名前は高木保といった。所謂画商の様なビジネス収集家では無かったので、立井も彼に辿り着くまでに時間が掛かったそうだ。

巧が教えられたメールアドレスに連絡を入れると直ぐに返事が来た。

富山まで来られる様だったら、会っても良いという事だった。

美咲の手術を翌週に控え、仕事も立て込んでいたのだったが、巧は居ても立っても居られずに旅支度をした。あの日以来、毎晩赤い満月の夢を見続けていたのだ。新幹線が東京駅を定刻通りに出発すると、巧はノートパソコンを開いて書き掛けの原稿に取り掛かっていたが、気が付くと眠ってしまっていた。富山駅に着くのは午前10時半頃の予定だったが、うたた寝から起きる度に新幹線は長いトンネルの中で、巧は混濁した意識の中で今が朝なのか夜なのか分からず混乱してしまった。もう何年も帰っていない仙台の実家に帰省している様な気にさえなり、自分の体と心の疲れに驚いてしまった。

窓の外は何時の間にか一面の雪景色に変わっていた。

遠くの山も近くの街並みも雪が眩しく太陽の光を照り返している。

巧は富山で絵の収集家と会って、何を聞きたいのか自分でもよく分かっていなかった。

あの赤い満月の絵は、私の夢の絵だとでも言うのだろうか。

自分でも馬鹿げた事をしていると思っていた。

美咲の事や、これから生まれてくる子供の事を思えばこんな事にかまけている場合では無い。しかしあの絵と出会ってしまった今、巧はどうしても知らなければならないと感じていた。遠い過去に起きてしまったあの事件の意味を。ずっと目を背けてきた事に向き合わなければならないと。

幼いままの妹に呼ばれている気がしたのだ。

巧はあの日、家族や近所の人達が夜通し妹を探している時に、実家の自分の部屋の窓から赤黒く光る大きな満月を見た。近所のお堂から微かに聞こえてくるお囃子の音色を聞いた。母親から妹を見ている様に言われて留守番をしていたあの日。目を離したのはほんの数分だったろう。家の中を探しても、庭を探しても妹はいなかった。近所を探し回っている内に日が暮れて辺りが真っ暗になり不安で圧し潰されそうだった。少し離れた所に住む伯父の家に辿り着いた時、巧は泣きじゃくりながら妹がいなくなった事を告げた。

全ては自分のせいだと思った。取り返しの付かない事をしたと思った。

現実は残酷だった。警察や消防の捜索の甲斐も無く妹は見つからなかった。あれから20年以上の時が経ち、世間が事件の事を忘れても巧にとっては少しも色褪せない景色のままだった。妹がテレビを見ていた後ろ姿。

その朝お腹を壊して泣いていた妹の顔。2人で育てていた庭の花壇の朝顔。絵を書くのが好きだった妹が巧のお気に入りのノートに落書きをして喧嘩をした事。一つも忘れる事が出来なかった。

幼くして突然居なくなってしまった妹の記憶は巧にとって忘れる事の許されない風景だった。

富山駅に着いた時、巧は何年もの月日が自分の体内で過ぎ去ってしまった様な疲労を感じていた。いくつものトンネルを潜り、否応なく進行方向に運ばれた自分の肉体が、何かあがなう事の出来ない宿命に付き合わされている様な気持ちになっていた。それは自分で望んだ事だっただけに、引き返せないと悟った瞬間の焦りも堪えがたい苦痛を伴った。

富山駅のロータリーで市電に乗り換え雪景色の市街地を車窓に眺めた時、

自分が如何に遠い場所に来たのかを実感した。

雪国の人々は唇を噛みしめ、じっと足元を見て歩いていた。

7

黒部川に掛かる新川黒部橋の赤い鉄橋にはもうかなり雪が積もっていた。

凛は薪を取りに勝手口から外に出た。昨日から何かの予感があり、凛は冬ごもりの準備をする熊の様に感覚を研ぎ澄ましていた。去年の今頃にもこの家を尋ねる者の気配がして凛は緊張していた。その時は保が追い返したので、凛は実際に会う事が無かったのだった。もう何年もそんな事が繰り返されていた。白装束の立山連峰を彼方に眺める宇奈月の冬は厳しく、身を切る寒さで全身が毛羽立つ様だった。

凛が宇奈月の山荘に移って既に7年の月日が経つ。金沢の施設から凛を引き取って宇奈月に連れて来たのが父方の親戚を名乗る高木保だった。

今は高木の所有する別荘の管理人という名目で、ロッジ風の山荘に一人で暮らしていた。ここの所雪が降り続いていたのだったが、昨晩はピタッと止み、澄み切った高い空に大きな満月が浮かんでいた。凛は着込めるだけの服を重ね着して、ロッジのバルコニーにイーゼルを立て、久し振りにデッサンをした。渓谷に沿う糸杉の並木と、立山連峰を幻想的に照らし出す月の淡い光。凛にとって、目の前に見える風景を書いている時は無心になる事が出来て好きな瞬間だった。何者も介在しない自分だけの世界を描いている実感を持てた。しかし時よりやってくる記憶の混濁によるイメージの濁流が起ると、凛は酷く混乱してしまう。どこまでが自分の記憶で、どこからが他人の想像するイメージなのか区別が付かなくなってしまう。凛は7歳の時に交通事故に合い、それまでの記憶の全てと両親を同時に失っていた。何も思い出す事が出来なかった。死んでしまった両親の事も、住んでいた街の事も。悲しいという気持ちも無く、寂しいという感覚も分からなかった。毎日がただ規律正しく流れていく中で、新たな記憶の蓄積に対する感慨も全く持つ事が出来なかった。そんな中、施設でのリハビリの一環として絵を書く治療を行う事になり、凛の描いた絵に医師やスタッフは驚かされる事になる。

そこに描かれていたのは、凛が見た事も行った事も無いはずの風景。

それが信じられない程の正確さで描写されていたのだ。

描いた本人もそこがどこの場所なのか分からなかった。

凛は絵を描いていた間、頭の中に写真を張り付けられた様に景色が留まり、その景色を画用紙に写し取っただけだと言った。

その絵にはどこかの街の商店街が緻密に描かれていた。

行き交う人々も実に細密に描かれ、画面中央には母親に手を引かれた少年の後ろ姿。少年はぬいぐるみ型のリュックを背負い、母親の手には大きなボストンバックが持たされていた。遠くのビルの間から夕日が差し込み、親子の長い影を歩道に伸ばしていた。

この絵を見た瞬間、凛を担当していた初老の男性医師の表情が一変した。

「これは、どういう事だ」

何か恐ろしいものを見た様な険しい顔で男は凛に詰め寄った。

普段は温厚で声を荒げる事など決して無かった医師の、その取り乱し方は異様な程だったらしい。

凛には何を聞かれても分からない事ばかりだった。頭に張り付いた写真の景色が、自分の記憶なのかそうで無いのか、分かるはずがなかったからだ。

後に男性医師は凛の絵を見た時の印象を高木保に聞かれてこう答えた。

「あれは私の幼い頃の記憶だった。街の風景もそのままだった。私の手を引いて母はあの日家を出た。そんな筈は無いと何度見返しても、あれは私だった」

そんな不思議な事が何度かあって、凛は絵を描く事が怖くなって止めてしまったのだった。

8

富山駅から路面電車に揺られ20分程の停留所で巧は電車から降りた。

遠くに海が見える。反対方向を見渡せば信じられない程に存在感のある立山連峰が街を見下ろしている。まるであの山が世界の行き止まりの様だと巧は思った。高木保が経営する建築事務所がこの近くにあるはずだった。

通りを少し入った所にコンクリート3階建ての洒脱なビルがあった。

高木建築事務所の看板が出ている。間違いなさそうだ。

巧は1階の事務所の扉を開けて中に入り、カウンターの上にあったブザーを押した。間も無く奥のパーテーションの向こう側から初老のスーツ姿の男性が現れた。

「初めまして、ご連絡させていただいた三崎と申します。お忙しい所、お時間を頂きましてありがとうございます」

巧は手早く名刺を取り出し高木に差し出した。

「どうも、はるばるお越し頂きまして。高木と申します」

高木も内ポケットから名刺を取り出し、巧に手渡した。

肩書は高木建築事務所・取締役とある。一見して仕立ての良いスーツだと分かる。

皺一つ無い上着からは微かな香水も漂う。地方の建築事務所の社長というには妙に垢抜けた雰囲気だった。

「どうぞ、奥に応接室がありますので、こちらです」

事務所は至って普通の会社の様だ。高木以外に人はいなかった。5つ程のデスクが間隔を開けて並び、それぞれにデスクトップの端末が置かれている。壁には大きなホワイトボードがあり、細かく工程表が書き付けられ、

何人かの社員の行動予定も記入されていた。

応接室はかなり豪奢な設えで、革張りのソファーとアンティークの飾り棚が目を引いた。

「どうぞ、お掛け下さい。コーヒーで宜しいですか?」

「ありがとうございます。頂きます」

高木が応接間を後にした。西側の壁に風景画が掛けられている。

巧にはそれが一見して内田凛の絵だと分かった。

大きな川が中央に流れている市街地の絵だった。夕日が川面に映っている。堤防に自転車に乗った学生の姿がある。河川敷には菜の花が一面敷き詰められ、家族連れやカップルの姿などが描かれていた。

「それも凛の絵です。三崎さんが御覧になられた初台のギャラリーにあった絵よりも、もっとずっと以前に書かれたものです」

高木がコーヒーカップを2つ持って部屋に戻ってきた。

「ギャラリーでは主に油彩でしたが、これはデッサンですね。よく書けてる。構図も印象的だし、近景の描き込みも丁寧ですね」

巧は素直に感じたままを言った。

「三崎さんは美術ライターと伺っておりますが、御専門は油絵ですか?」

高木がコーヒーカップをテーブルに並べながら言った。

「元々雑誌の編集をやっていたのでジャンルは様々です。彫刻や現代アートについても書きますし、作品の古今東西にもこだわりません。言ってしまえば広く浅くの何でも屋と言った所です」

特にフリーになってからはこだわりなどと言っていられる立場では無いと、巧は心の中で続けた。

「凛の絵は三崎さんにはどう映りましたか?わざわざ富山にまで来られるという事は何か感じる所がお有りという事でしょうか」

高木の口振りには内田凛との個人的な関係を匂わせる所があった。

「勿論興味を持ったのですが、ネットでは何も情報が得られませんでした。それで絵の所有者である高木さんにお話を伺いたいと思って今日はお時間を頂きました。失礼ですが、高木さんは画家と直接の面識があるのでしょうか?」

巧は早速本題に入った。巧の目的は画家本人にある。何の手掛かりも無い状況で無ければ勿論富山になど用は無いのだ。

「凛はとても複雑な事情があって私の保護下にあります」

高木が真っすぐ巧の目を見て言った。

「保護下・・・ですか?」

巧は意味の良く分からない表現だと思った。

「三崎さんもお忙しいと思いますので単刀直入にお話しします。私は凛の父親方の遠い親類に当たります。凛の家族はここから少し離れた高岡市という所に住んでいました。私はずっとここで建築に携わる仕事をしていまして、凛の家族とは特に面識は無かったのです。

しかし凛が7歳の時、家族と乗っていた車が大型のトラックに衝突されまして、両親共に亡くなってしまったのです」

高木はゆっくりと落ち着いたトーンで話した。

巧は元より記事の為の取材では無いので、メモなどは取らずに聞いていた。

「そして凛自身も重篤な状態で病院に運ばれました。一命は取り留めたものの、家族を失い祖父母ももう無く、児童養護施設の預かりになったそうなのです。私が凛の存在を知ったのは本当に偶然でした。この絵に出会ったからなのです」

高木は応接間の壁の絵をもう一度眺めて言った。

「この絵ですか?」

「三崎さん、あなたもここまで私を訪ねて来たという事は、凛の絵に何かを感じたのでは無いでしょうか?きっと初台のギャラリーに展示していた絵の中にあなたの絵があったはずです」

高木ははっきりとあなたの絵と言った。巧はここ数日間、自分の心を捉えている得体の知れない物に急に近付いた気がした。

何かが始まる予感がそこにはあった。

「最後の・・・あの展示室にあった絵を見た瞬間に私は目を疑いました。赤い月が畦道の向こうに大きく描かれているあの絵です。あれは多分、私の絵だと思います」

巧はその時、あの日の自分が体験した衝撃を初めて他人が共有してくれるかも知れないという喜びすら感じて話していた。高木は相変わらずじっと巧を見詰めていた。

「あれは私が小さい頃から繰り返し見ていた夢の景色なんです。私はあの夜、2歳下の妹を必死で探していました。両親が出掛けていて私は妹の事を見ている様に留守番を任されていました」

巧はその時なぜ初対面の人間にこんな事を話しているのだろうかと心では思っていた。

しかし一旦、堰を切ってしまうと自分でもそれを止める事が出来なかった。

「ほんの数分間目を離していた隙に、妹は居なくなってしまいました。夜になっても、次の日の朝が来ても、街中の人が探しても見付からなかった。それからずっと、法律上は死亡と見做され、両親ですら諦めてしまった妹を、私はずっと夢の中で探し続けているんです」

高木が突然、座っていたソファから立ち上がり部屋を後にした。1人残された巧は茫然としていた。長年自分でも蓋をしていた感情が一気に吹き出し、全身が高揚していた。暫くして高木が額を抱えて戻って来た。

「三崎さんの絵はこれですね?」

高木が飾り棚の前に立て掛けた絵は正にあの赤い月の絵だった。

「三崎さん、凛は交通事故の後遺症で記憶を失いました。それまでの自分の人生を失ったんです。何も覚えていない彼女には悲しみも喜びもありませんでした。あらゆる感情に通ずる道が断たれてしまった様な状態でした。そんな彼女が突然、まるで見て来たかの様な細密な風景画を何も見ずに描き始めたらしいのです。それが事故から半年位の事だったそうです」

高木は凛の絵にじっと見入り、遠い記憶を呼び起こすように言葉を絞り出した。

「更に不思議だったのは、その凛が知るはずもない風景が誰かの記憶の風景だった事です。リハビリで描いた最初の絵はその担当医の子供の頃の記憶の風景でした。同じ施設の子供が親に監禁されてたアパートの部屋を描いた事もありました。それは凛と直接関わりがある人間の記憶に限らず、職員の家族や、会った事も無い人の夢の中の風景を描いたりした事もあったそうです。そして私は偶然、その金沢市内の施設の改装工事に携わった時に、凛が描いたこの絵に出会ったのです」

高木は壁に掛けられた河川敷の絵を見た。

「この堤防の自転車の少年は私です。河川敷で戯れているこの家族は私の母と、その不倫相手の親子です。私はある日母の後をそっとつけてこの河川敷で仲良く遊んでいる彼等の姿をずっと見ていました。私には忘れられない光景です。この絵は何から何まで私の記憶通りでした。そしてこの絵を描いた当時12歳の少女が私の遠い親戚に当たる事を知って、彼女を引き取ろうと思いました」

巧は高木の話に引き込まれていた。全く信じられない様な突飛な話だったが、この赤い月の絵を目の前にすれば納得出来る。

ここまで来た甲斐はあったと強く感じていた。

「凛は結局高校を卒業するまで施設にいて、その後は私の所有する山荘で暮らしています。ここからは電車とバスで2時間と掛からない距離です。しかし凛は誰とも会いたがりません。凛の絵は余りにもその絵に思いを寄せる人間にとって力が強過ぎるのです。それは時に当事者を不幸にしてしまう事にも成り得ます」

「しかしそれなら何故高木さんは凛さんの絵をギャラリーで展示したのですか?少なくとも絵を売る様な目的には思えなかった。何か理由があるんじゃないですか?」

巧は執拗に食い下がった。こんな中途半端な気持ちで帰る訳にはいかないと思った。

「私がやっている事は、全て凛の為です。そしてそれは凛の知らない事でもあるのです。余りにも多くのものを失ったのに、凛は他人の多くのものを背負わされてしまっていた。凛が他人の記憶の受け皿にならずに自分の新しい人生を築いていける様に、絵をその本来の所有者に返す事は出来ないかと思ったのです」

高木はそこまで話終えると深く息を吐き、コーヒーを一息に飲み干した。

~後編へ続く~

illustration by chisa

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?