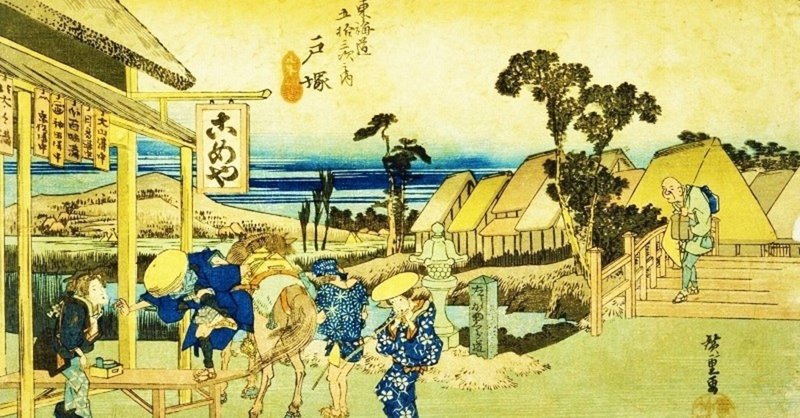

都市部と農村部のパワーバランスの逆転その1 - 【人口世界一:その9】

前回は17世紀の都市部の成長と農村部の発展についてまとめました。

今回は、その好況に続く次の150年間の社会状況についてまとめたいと思います。特にこの期間には、都市部の停滞と農村部の好況というとても特徴的な経済環境が出現した期間でもあったのでその辺りを中心にまとめていきたいと思います。

都市部の景気停滞〜人口の減少〜

都市部に関しては、本州の中心部の大都市とりわけ37の主要城下町が1700年から1850年までの150年間で人口が平均18パーセントも減少し、景気が縮小しました。こうした人口の減少は経済的にもっとも発展していた南西部の都市でもっとも激しく、人口が増加したのは遠隔地方の町だけだったと言われています。日本全体の人口という観点では、1720年代から1860年代までの期間ほぼ停滞状態でした。

その要因の一つが18世紀の後半に何回か発生した深刻な飢饉です。何万もの人々が餓死したと言われ、中でも1786年の天明の飢饉では多くの村が廃村と化したと言われています。次いで1830年代にも広範な地域で飢饉が起こり、本州の東部および東北部の地方を中心に飢えや栄養不良による死者が数万、さらには数十万に登った地方もあったことが記録されています。

エリート武士たちの不満

また、人口に関わる飢饉以外の減少でもう一点特徴的な事象は、間引き・嬰児(えいじ)殺しの慣行でした。男児・女児問わず望まずに生まれた乳幼児を農家が捨てたり殺したりする慣行のことですが、当時の社会ではどうやら珍しいことではなかったらしいです。

この様な趨勢に対して、都市からは多くの強い不満の声が上がっていた様で、特に役人となったエリート武士層からは、飢饉と間引きを管理する者とされる者たちの両方の側で道徳が退廃していることの証拠だとみなしていました。エリート達は下の身分の者達に十分な慈悲を持って対処し、農民達が少なくとも生きながらえる様に配慮する義務があるのに彼らはその義務を果たしていないと考えた。

さらにこの頃、都市に住む大名や武士達の生活費が上昇していた。各藩のエリートたちは農民達の生産増加に応じてもっと積極的に年貢を取り立てることも不可能ではなかったはずなのにこれらのコスト増を賄うために商人達から借金をし、しばしばその返済に苦しむ様になりました。

この様な社会状況に官僚化したエリート武士達は不満を募らせていたそうです。19世紀の初めには武士たちの間で以下の様なやりとりがよく行われていたと言います。

現在の武士達の状態といえば200年近くの間豊かで申し分のない時代に生きてきたため、5代にも6代にもわたって全く戦争というものを知らない有様である。武道は衰えゆくままに衰え、もし何かことが起こればまず真っ先に御用に立つべきお旗本や御家人達も10人のうち7、8人ほどはまるで婦人の様に軟弱である。

上記の様な状況だったので、当然都市部の商人達も不満を抱えていました。将軍や有力な大名達は自分たちの責務を帳消しにしてしまう政治力を持っていて、その力をかなり定期的に発動したそうです。商人達には損失を受け入れて新たな貸し出しに応じる以外に取るべき道はなかったと言われています。

農村で発展した生産業のネットワーク

また農村で台頭した生産者が正規に許可を得た都市部の供給事業者にとって手強い競争相手として立ち現れる様になったこともこの時代の特徴として挙げられます。

1789年に町人約2万人を抱え、人口の急減に直面していた岡山城下町で次の様な不満が出ていたそうです。

この町の商いは衰退の一途をたどっており、多くの小規模な商人達は非常に困っている。その一方で他の地方からやってきて近くの村に立ち寄る舟は着々と増え、田舎の商売は栄えている。

かつては近在の村々から人々が城下町に買い物にきたものだったが、今では城下町から人々が買い物のために田舎に出かけている。かつては田舎の商店主たちが委託販売品の仕入れのために街に出てきたものだったが、今では町の商店主達が委託販売品の仕入れのために田舎に使いを出している。

田舎との違いがなくなり農民と商人の立場が入れ替わってしまった。当然その結果町の多くの人々は貧しくなった。

1757年から1855年に至る期間に、織物に特化することによって人口が3倍に増えた桐生の町に残る資料からも同じ様な状況が読み取れます。

機屋どもはそれぞれに糸を紡ぐ工程やそれを布に織る工程を担わせるために大勢の女性の職工を雇い入れて手広く事業を営む様になった。

他の地方からも人々が町に殺到し、新町近辺は言うに及ばず中には周辺の村々に家を借りるものもいた。

農村地方の各地に酒や、味噌、醤油、酢、食用油、果物の加工品などの生産をはじめとする様々な産業が勃興し、絹、綿、麻その他繊維の紡織の分野では家内工業の複雑なネットワークが形成されていきました。このネットワークとは10以上の作業から構成される生産工程の全体を網羅するものであって、しかも個々の作業はそれぞれ複数の専門化した生産者を結ぶネットワークからなっており、その全体を仲介人が束ねていたそうです。

漆器、陶磁器、椀などの日常品、紙や紙製品、蝋燭、縄、下駄、染料、かんざしその他の装身具など様々な製品についても同じ様な生産ネットワークが形成されました。

19世紀が始まる遥か以前に、これらの製品をはじめ多くの製品は都市の職人や都会の市場の独占物ではなくなっていました。この変化は農村の「原始的工業化」と呼びうるもので生産規模の拡大と遠隔地の市場を対象とする専門化した生産ネットワークの形成がその特徴でした。

都市部と農村部の対立

これらのネットワークは農村の社会と経済の中に深く組み込まれていきました。農村人口のうち家庭外の様々な製造事業で賃金労働に携わる男女の数は全体としては少数派であるとはいえ、無視できない大きさとなり増え続けていきました。

この様な経済の展開によって時には新興の農村工業家と都市部の商人や職人との対立が生じました。同時に農村地方の内部では成功を収める上流農層と経済的に困窮した小農や小作農の間でも対立が生まれました。

徳川時代の日本では、貧農層には合法的に意義を申し立てるための有効な手段がほとんどなかったことがその要因の一つの様です。年貢や借金の負担が重すぎても、取り得る選択肢は他の藩に逃げることだけで、正規の手続きを踏んでお上に救済を請願することもできたそうですが、その申し立てが却下された場合には請願者は処罰されることを覚悟しなければならなかったと言われています。正規の手続きを踏まない請願は全て違法で、徒党を組んでの集団行動も全てご法度でした。

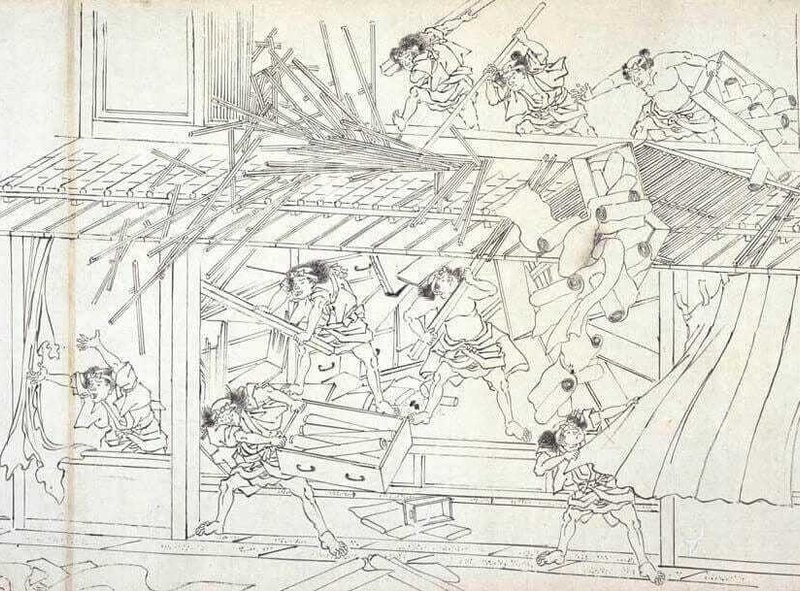

しかし時代背景としてそうした違法な請願や行動は実際に行われ、時が経つにつれ攻撃的な講義の形態が増えていきました。1600年から1650年までの江戸初期には、他領に逃げる形やお上に申し立てる請願が農民による抗議行動の半数近くを占めていたのに対し19世紀の前半になると「直接攻撃」や「打ち壊し」に分類される行動が43パーセントを占めるまでに変化していきました。

農村内部での対立

これらの抗議行動の中には都市部の生産者と農村の工業生産者との間に起こったものもありましたが、多くは農村地帯で貧農が村の豊かな者たちを襲うという形の農民層の内部で起きたものだったと言われています。

貧農たちは事業を成功させている農民兼工業生産者の家を破壊し蔵から金品を略奪し、時にはそれらを公正な値段で分配することもあったそうです。打ち壊しの参加者が人身に危害を加えることは滅多になかったと言われています。

攻撃された側は地主、高利貸し、商人、工業生産者が主で、彼らは例えば副業として桑の木を育てて蚕を飼おうとする小農たちに高利でお金を貸している様な人々でした。打ち壊しなどは繭の価格が下がって借金の返済ができなくなった時などに起きました。彼らは富農たちがその資金力にものを言わせて高利で金を貸し、借り手の犠牲の上に富み栄えていることに強く不満を持っていた様です。

少し長くなったので続きは次回にしたいと思います。

今日はこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?