顧客起点マーケティング

第1章.マーケティングの「アイデア」とN1の意味

(1)マーケティングアイデアとは何か

■マーケティングに必要な3要素

①プロダクトアイデア

②コミュニケーションアイデア

③早期の認知形成

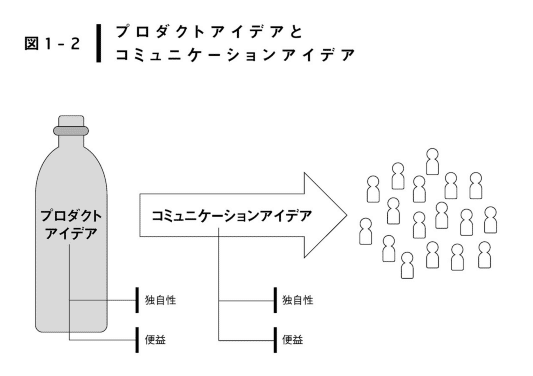

アイデア=便益+独自性

■アイデアは2種類ある

①プロダクトアイデア ★必須★

・対象顧客に対して、商品やサービスそのものに独自の機能や特徴があり、かつ具体的な便益があること

②コミュニケーションアイデア

・プロダクトアイデアを対象顧客に伝え、購買行動を起こしてもらうためのコミュニケーション自体のアイデア

4P=Product/Price/Place/Promotion

■成功のラストピース

③早期の認知形成

・顧客の視点としては、本家本元がどこかは関係なく、認知をいち早く形成した競争者が「本物」としてカテゴリーを支配する

(2)N1を絞り込むことを恐れない

■立った1人を歓喜させるために、N1を徹底分析する

・購買行動を左右している根本的な理由を見つける

・N1から離れると思考は浅くなる(マス思考に陥らない)

・ニッチ化しすぎるリスクは気にしすぎなくてOK

■まとめ

・マーケティング上の「アイデア」は、独自性と便益の組み合わせ

・「プロダクトアイデア」と「コミュニケーションアイデア」は異なる

・「プロダクトアイデア」の早期認知形成が強いブランドを創る

第2章.【基礎編】顧客ピラミッドで基本的なマーケティング戦略を構築する

(1)顧客ピラミッドの作成とその意味

■顧客ピラミッド

マーケティングの投資対象である「潜在顧客層」を含めてターゲット全体を包括的に捉えている

(例)20代~40代の情勢がターゲットのスキンケア商品をもとに購買頻度でロイヤル顧客と一般顧客に分ける

■施策について

・ピラミッドの作成により顧客数、売上、費用、利益を把握できるので、顧客起点での投資検証が可能になる

・時系列に追うと各セグメントの伸びや売上、利益が分かるので、中長期スパンでの戦略立案が可能

・パレート分析(20:80の法則)を加味して各セグメントの施策とコストを策定

■パレート分析

ロイヤル顧客で利益回収

その他80%に対してはLTVを勘案して投資判断

(注)RFM分析では中長期の成長を見込む投資視点が欠ける

※Recently/Frequently/Monetary

(2)行動データと心理データの分析

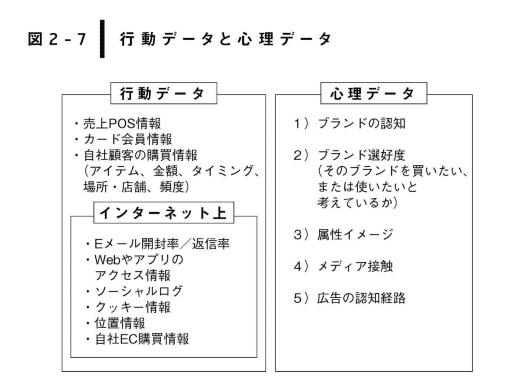

■2つのデータ

行動データに基づいて適切なマーケティングを行うためには、その行動を左右する「心理的理由」を深く探る必要がある

心理データ:顧客の頭の中にある認知やイメージ、態度など

■仮説立案

行動と心理のギャップを分析して仮説立案

(例)肌ラボ(保湿化粧水)

・ロイヤル化のカギは、「ベタつき=保湿」の認識獲得

(注)一般顧客向けにベタつきの少ない「ライトタイプ」の販売も打ち手として考えられたが、保湿力が少ないので「離反」も増える。

また、その中にはロイヤル化できたはずの顧客も含まれてしまう。

■心理データも万能ではない

行動を左右する根本的な心理状態や、無意識化にある深層心理(インサイト)を量的データでとらえきるのは困難

↓

マーケティングでは、N1分析により「なぜ?」を突き詰めていくことが重要

(3)N1起点のカスタマージャーニー

■N1分析の対象

実際にそのセグメントに属している名前のある顧客個人。

生活態度、習慣、購買行動から購買に関する認知や心理をカスタマージャーニーを想定しながら理解してそれぞれの結びつきを探る。

■理解したいこと

・いつ、どのようなきっかけで、ブランドを知ったのか/買ったのか/ロイヤル顧客化したのか

・そのきっかけとなったカテゴリー体験や、商品やサービスの経験、ブランドメッセージとの出会い など

↓

・ロイヤル層の分析で入手しやすい

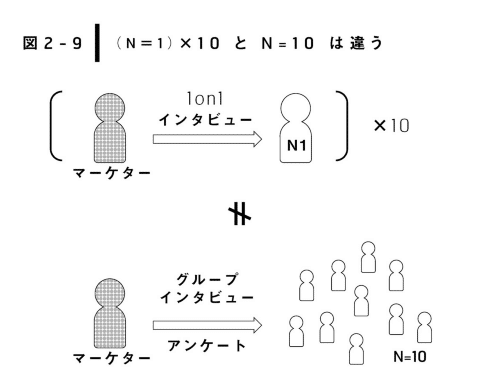

・10人程実行すればきっかけの候補が見つかる

(注)N=10の平均的な発見を求めるのではなく、際立った体験や認知を見つけることが重要。

10人はあくまで「N=1×10」であり、N=10の塊ではない。

■カスタマージャーニーの抽出

ロイヤル顧客のN1分析により、認知・顧客化・ロイヤル化までの変遷を捉えることができるので、個別のカスタマージャーニーを時系列に描く(図2-10)

↓

ポイント

・想像「外」の異質な体験や認知形成を見つけ出す

・その背景にある心理状態、どう感じたか、なぜそう感じたかを深く理解

・N1インタビューの際に「一緒」にカスタマージャーニーを描きながら、「このときはこんな出来事があった」「こんな気持ちだった」と考えていくのが有効。

(注)実在しない顧客のジャーニーやペルソナは無効

・平均的な組み合わせではN1(顧客)を喜ばせ、動かすことはできない

(4)アイデア創出と再現性の確認

■N1分析のポイント

・下の層から上の層に移行した際、どんなアイデア(便益+独自性)を感じ取ったか

■アイデアの手掛かり

・これまでに聞いたことや見たことのない、特殊だったり非常識だと思えるような使用目的、使用方法や場面、商品に関する個人的な経験や心理状態などから、独自性を抽出して、そこで得られる便益を明示することでアイデアとなる

■訴求方法を考える

・アイデアは端的に表現

・TVCM=15秒でわかる内容

・店頭ポスターやバナー=数秒見てわかる内容

(5)5W1Hのマーケティング戦略立案

■ピラミッド階層別の施策

・ロイヤル、一般:利益◎ ⇒ デジタル広告、CRM

・離反、未購買、未認知:コスト×、規模拡大◎ ⇒ マス広告

■どの顧客層をターゲットにするか決める

・What=アイデア(便益+独自性)

・Who=受け入れられるターゲット(=N1)

・When、Where、How=行動データ、心理データの分析で見つける

■N1の絞り込みは大胆に

・N1設定で行うアイデア(What)には、必ず多数の共感者が出てくる。何人くらいが共感するかは後のコンセプトテストで検証可能。

・N3,N10というグループインタビューになった途端、アイデアは弱くなる

↓

ニッチなのではないか、特殊なのではないか、と不安になる場面こそ、強い「アイデア」の手前にいると信じよう!

■マーケティングを行う前に決めること

①マーケティングプランを通じて、どんなプロダクトアイデアやコミュニケーションアイデアをターゲット顧客に伝えて体感していただくかを決める

※アイデアの理解と実感を通じて、代替物がないと確信してもらい、中長期での継続購買率(LTV)を上げることが目的

②プラン実行後に、どんな心理変化を与え、購買行動が向上するか検討

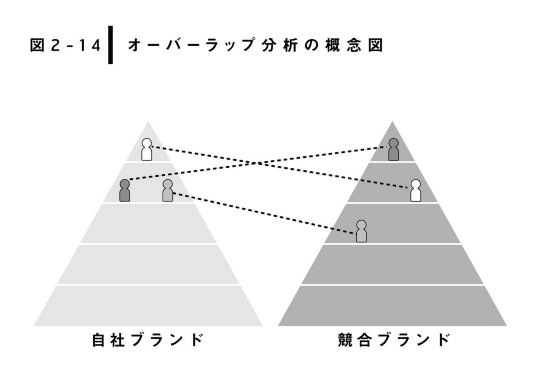

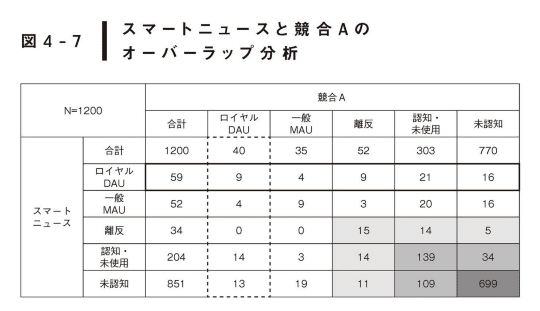

■競合分析とオーバーラップ分析

・顧客の重なりを可視化(図2-14)

・マトリクス図により数値化(図2-15)

⇒競合との併用状況把握や、競合のピラミッドのどこにいるか把握可能

↓

特定セグメントを狙うことが可能(競合も同様にチャンスあり)

↓

どちらが先に徹底してマーケティング戦略を行うかが重要

■イノベーター理論

キャズムを超えると一過性ではなく市場に浸透する

⇒マジョリティ層の取り込みが非常に重要

■まとめ

・顧客ピラミッドを作成し、セグメントを特定した上でN1を抽出する

・行動データと心理データから顧客化、ロイヤル顧客化の理由を見つける

・セグメントごとに異なる戦略と具体的な5W1Hのマーケティングを立案

第3章.【応用編】9セグマップ分析で販売促進とブランディングを両立する

(1)顧客9セグマップの作製

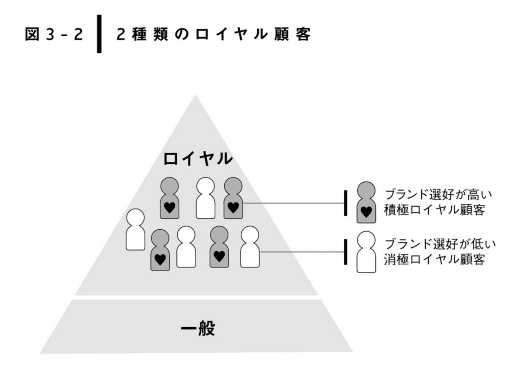

■ロイヤル顧客の行動

自社ブランドにとってのロイヤル顧客は、他社ブランドにとってもロイヤル顧客かも知れない

⇒必ずしも次回も自社ブランドを買ってくれるわけではない

↓

自社ブランドだけではなく、競合のプロダクトアイデアを理解し、その独自性と便益を顧客がどのように認識しているかも把握すべき

■ロイヤルティ

「買い続けている/使い続けている」ことの心理的原因を理解しないと、わからないまま競合のプロダクトアイデアに顧客を奪われ続ける危険がある

(例)とある小売店

「近いから」という理由で高頻度で購買していた顧客がECに奪われた

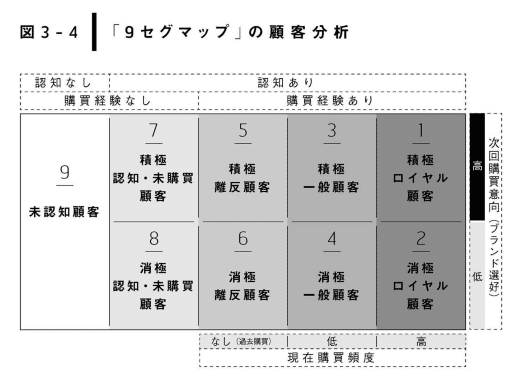

■9セグマップ

このフレームワークは、これまで統合的に見ることのできなかった、顧客拡大・売上拡大という販売促進的な変化と、顧客のロイヤルティ構築といったブランディング的な変化を同列で可視化・定量化し、統合的なマーケティング議論を可能にする。

・奇数:ロイヤルティが高い

・偶数:ロイヤルティが低い(競合に流れるリスクが大きい)

・販促の効果:左から右に流れる

・ブランディングの効果:下から上に流れる

■貨幣的価値の訴求

販促活動として値引きなどの貨幣的価値の訴求は即効性があるが、本来の「プロダクトアイデア」とは異なる貨幣的価値を押し出した場合、左から右への移動は早い一方で、下段層の人数自体が増える。

⇒ブランド選考が失われるリスクが高まる

しかし、【7】【8】の顧客セグメントは大きな成長チャンスがあり、LTVを向上させられれば企業へのプラスインパクトが大きい。

「プロダクトアイデア」の強さや魅力を深く理解・実感してもらえる施策やコミュニケーション・体験を同時に設計して相乗効果を狙うのがベスト。

(2)9セグマップ分析によるブランディングの議論

■イメージとしてのブランディング

・アパレル、コスメ、ライフスタイル系はブランドイメージを大切にする。理由は、『特定のブランドイメージが購買につながっているロイヤル顧客という存在自体』が購入のきっかけになる顧客層が多いため。

・とはいえ、基本的にはプロダクトアイデアとの結びつきが不可欠

■まとめ

・9セグマップ分析で、販促とブランディングを同時に可視化する

・ブランディングは計測可能であり、投資対象として科学的に議論すべき

・顧客はダイナミックに競合商品や代替品を併用し、セグメントを移動し続ける

第4章.【ケース】スマートニュースのN1分析とアイデア創出

(1)顧客ピラミッドと9セグマップの作成

■競合分析から顧客の認知を読み解く

強いアイデアを創出する手がかり

・顧客が自社ブランドと他社ブランドをどう認知・使い分けしているか

・そこからわかる強みと弱み、チャンスとリスク

↓

競合分析が必須!

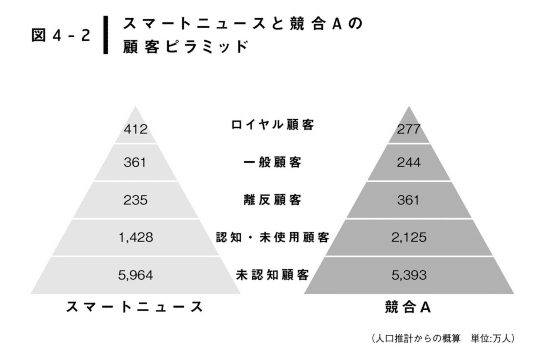

■スマートニュースの利用顧客を調査

ロイヤル顧客=毎日利用者

方法:インターネット

対象:18歳~69歳

母数:1236人

日数:3日

費用:6万円

■競合Aとの比較の結果

・認知度:低い

・認知から利用のCVR:高い

・利用継続率:高い

・離反率:低い

・次回使用意向:高い

↓

考察:プロダクト自体が強く体験も優れているため、ユーザーを維持できている

※競合B,Cでも実施したが同様の結果

↓

課題:マジョリティ層を開拓しきれていない現実が見えた

(2)詳細な行動データと心理データの分析

■N1分析対象となる顧客増と分析すべき仮説の発見

以下3点についてネット調査を実施して、顧客ピラミッドと9セグマップを作成し、行動データと心理データの特徴分析と倨傲比較を実施(N=1200)

①年齢・性別・職業・居住地区・年収などの基本的なデモグラフィック情報

③ネットでどのような情報を必要としているか、どのようなメディアを通じて情報を取得しているか

③ニュースアプリに関しての便益や特徴やイメージ属性

↓

・ロイヤル層が高く評価する属性:使い始めた、ロイヤル化した理由が隠れている

・いずれの層もあまり評価していない属性:重要度が低い

↓

仮説:ロイヤル層・一般層とその他の層で大きく差異が見られた属性につながるアイデアを見つけるか、新たなアイデアとなるプロダクト強化により新規の顧客化が大きく進むのではないか?

■「ロイヤル顧客」同士の競合分析

競合Aのプロダクトアイデアとは異なっているため、すみわけされていた

■新規顧客化を狙う「認知・未使用顧客」同士の競合分析

①ロイヤル顧客同士の比較で高く評価されていた項目が、評価されていない

・自分が知らなかった情報を教えてくれる

・情報が多い

・操作が早い

↓

これらの3要素は競合Aに対してスマートニュースの独自性となる可能性が 高い

②競合Aは、ロイヤル顧客が高評価している独自性のある属性イメージが、認知・未使用顧客にも一貫して伝わっているにもかかわらず非顧客

・若者向きの

・面白い情報が多い

・エンタメ情報が多い

↓

競合Aはこの3つの独自性のある属性を、認知・未使用顧客に使用してもらえるだけの明確な便益として提供しきれていない

⇒スマートニュースが攻め込むべきチャンス

■最終判断

強みである「自分が知らなかった情報を教えてくれる」「情報が多い」と操作性(しやすさと早さ)」に焦点を当て、競合Aが強い分野では競争しないことが得策だと判断

■離反理由の分析

・両ブランドともに、ニュースアプリではないSNSが代替品となって離脱

・競合A特有の離脱理由として「広告量が多く見にくいから」「情報が偏っているから」「情報量が多過ぎて探しにくいから」が大きい

↓

スマートニュースにとって「情報が多い」ことは重要ですが、競合Aのように「情報量が多過ぎて探しにくい」に陥ってはならないという示唆を得た

(3)N1分析からのアイデア創出とコンセプトテスト

■顧客ヒアリングと詳細なオーバーラッピング分析

競合Aからスマートニュースに乗り換えたこの9人が、なぜスマートニュースのロイヤル顧客となったかについて丁寧にN1分析を行い、そのカスタマージャーニーを理解すれば、競合Aから顧客を奪った具体的なきっかけが見つかります。

このような観点を持って一人ひとりにヒアリングし、老若男女30人以上のN1分析を終えるころには、30を超える独自性と便益の組み合わせ=「アイデア」候補ができる。

もちろん、決して次々と簡単に作り出せたわけではなく、「アイデア」の一つひとつはN1分析をしていく中で、独自性と便益を考え抜いて固めていきました。

■アイデアをコンセプトに変換して定量調査

上記のプロセスで出てきたアイデア候補の多くはおそらく一部のターゲットにしか響かないような一見ニッチなものなので、本当にそれにかけていいのか不安

↓

コンセプト文章に変換して定量調査を実施

(4)テレビCMでPDCAを回して集中投下

■テレビCMを選択した理由

調査で高評価だった上位コンセプトへの受容度を元に、各顧客セグメントからどれだけの顧客数の増加が期待できるかを算定し、そのために必要な各セグメントの認知のリーチ(コンセプトを伝えるべき人数)を定量化したところ、この時点では高ボリュームの新規獲得が見込めると確かめられたから

↓

デジタルでのターゲティングを活用するより、短期で広いセグメントリーチが可能なテレビCMに一気に投資することが得策だと判断し、デジタルで補完していく方針とした。

■初回利用を促すためにアイデアをストレートに語るCMが奏功

■デジタルマーケティングへの相乗効果

ブランド認知が上がることで、デジタルマーケティングの投資効率もUP

■コスト

テレビCMから直接獲得できる顧客数と、後にオンライン広告で獲得できた顧客数を合わせた総数と、全体のマーケティング費用が制約条件に合うように設計して運用

■まとめ

・「プロダクトアイデア」の強みでマーケティングすることが重要

・N1起点の「アイデア」のポテンシャルはコンセプトテストで検証できる

・テレビCMもオンラインマーケティング同様にPDCAで効果を最大化できる

第5章.デジタル時代の顧客分性の重要性

(2)デジタルベンチャーが起こす破壊的イノベーション

■アプリのビジネスモデル「AARRRモデル」

ユーザー行動を、

A(Acquisitionユーザー獲得)

A(Activation商品使用とユーザー活動の活性化)

R(Retention継続使用)

R(Referral他者への紹介や推奨)

R(Revenue収益化)

の5段階に分けて、リアルタイムデータで可視化・分析し、「プロダクトアイデア」自体を様々な〝変数〟の組み合わせとして捉えるモデル

利用継続ユーザーからの紹介や、得た収益を再投資することで、次の新規獲得を実現

「プロダクトアイデア」自体の完成を前提とせず、「プロダクトアイデア」そのものを磨き上げるためにユーザー行動のデータを使用しているところが、「旧リアルワールド」のビジネスにはない発想です。

対象とするアプリに関して、このサイクルを連続的に回して、高い収益化を達成することを目的としています。

■アプリビジネスの統合マーケティング

■デジタルビジネスのスケール化と脅威

聞いたこともないデジタルベンチャーの新ビジネスが突如として世に現れ、短期間にユーザーを一気に増やす理由こそ、AARRRモデルです。

ユーザー行動をデータ化し、リアルタイムで可視化して、小さな試行錯誤を24時間365日繰り返して「プロダクトアイデア」を磨き続け、収益化が算段できた瞬間に一気に投資して認知拡大していくモデル

■自社にとっても他人事ではない

AARRRモデルによって生み出されたビジネスがマーケットに出現し、大きな投資でユーザー獲得や認知形成に注力し始めた時点で手遅れになる

⇒旧来のビジネスはデジタルビジネスに再定義され、奪われていく

目に見えないデジタルによる破壊的イノベーションを「旧リアルワールド」から察知するためにも、9セグマップの動きを注視し、顧客セグメントごとのN1分析で現れる「小さな兆し=自社の商品やサービスの消費に対して、代替性を持ったデジタルサービスや商品の登場」をいち早く見つけ、そのインパクトを評価し、事業買収をも視野に入れた戦略構築が必要不可欠になります。

■まとめ

・テクノロジーの進化に囚われるのではなく、顧客の行動と心理をみる

・デジタルが「旧ワールド」ビジネスを再定義し創造的に破壊する

・代替性のない圧倒的な「プロダクトアイデア」構築が最重要な時代に

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?