墓穴は誰のために存在するのか…

全ては他愛のないところから始まる。

先ほど、妻との対話で感じた事を代弁すると、最近話題になっている「芸人」がなぜ人気があるのか判らないといった事を論じていた。

結論から言うと、芸人に限らず俳優(特にテレビドラマ)陣は奥行きがないという点に行き着く。

その奥行きとは、目指しているものが昔の偉人に比べると浅いとう点に気付かされるから面白い。

例えば前衛アートを学ぶ際、唐突に草間彌生先生を真似る事は危険な行為だ。

何故ならば、草間彌生先生の生い立ちも知らずに単純に真似る事はただのコピーでしかないからだ。

そもそも草間彌生先生はコピーを題材に表現をしていない。

そして単純にアンディ・ウォーホール先生にしても、安易にコピー(シルクスクリーン)を刷っている訳ではない。

いずれの先生方には前衛と称される作品に至る前、過去をリスペクトをしつつ個性へと開花している部分を知るべきだ。

アンディ・ウォーホールの代表作でもある「キャンベルスープ缶」をモチーフにした印刷物は浮世絵に因んだ作風と言われている。

ウォーホールに限らず、ゴッホも浮世絵に影響を受け独自の遠近法を確立している。

草間彌生先生に関しては、平面と立体を描く後に紹介された初の小説である「マンハッタン自殺未遂常習犯」を読むと一目瞭然だ。

内容はかなり生々しく描かれてはいるが、作者の意図や方向性が垣間見れる作品に仕上がっている。

どうして「水玉」か、なぜ「突起物」なのか。

で、前衛は突発に生まれはしない。

むしろ必然性が問われ理由が必ず存在するのだ。

こういった背景を「奥行き」とボキは勝手ながら称しているのだ。

わーお!

んで、この事と直接触れ合うかは不明だが、久しぶりに「続・夕陽のガンマン」を鑑賞しながら、こういった事柄を考えてみた。

改めて鑑賞すると、映画の原点だと自覚する。

はぁ?!なぜ続編からなの?!だってか〜??

まぁまぁ、頭をカチンカチンにせずに最後までお付き合い下さいませ〜♪

最後にオチを用意してますから〜♪

この作品の原題は「The Good, the Bad and the Ugly」である。

要するに、善玉と悪玉と卑劣漢と三つに分けられている。

そうそう、この物語は三人により構成された大作なのだ。

善玉 (The Good)

悪玉 (the Bad)

卑劣漢 ( the Ugly)

舞台は南北戦争が続く中、三人の賞金稼ぎが感情を隠し続け駆け引きを行う生死をかけた任侠ものだ。

そもそも卑劣漢はお尋ね者だ。

で、賞金が掛けられている不届き者だ。

そいでもって、善玉は賞金稼ぎだ。

実の所、善玉は卑劣漢と組み賞金をもらおうと卑劣漢を保安官に差し出すが、いざ処刑される所になると善玉は卑劣漢を助け、あらゆる地へ移動し賞金を跳ね上げる悪行を繰り返すのだ。

何度か繰り返した挙句、突如 善玉は卑劣漢を裏切るのだ。

そして卑劣漢は善玉に裏切られた事に対し腹を立て復讐をするのだ。

善玉を縛り上げた卑劣漢は砂漠のど真ん中まで歩かせる。

体力を消耗し切った善玉は灼熱の砂地に身体を堕とす。

すると馬車が勢いよく卑劣漢の視線を過ぎる。

卑劣漢は馬車を止めると中にいた数名の男達は殆ど死んでいた。

唯一一人だけ息をしていた男は卑劣漢に対し力尽きた声で水を求める。

その代わりタダではない、

大金を隠した有金の場所を教えるからと男は卑劣漢に交渉する。

金に目をくらました卑劣漢は急いで水の入った水筒を持っていくと、善玉が大金を隠した男に耳を預け大金のありかを聞き出していたのだ。

その光景を見ていた卑劣漢は善玉に大金のありかを聞き出す。

しかし善玉は簡単には教えなかった。

そして卑劣漢は善玉を生かす代わりに大金のありかを探ろうと妙な道中を繰り返す。

違う場所で悪玉は訳ありの大金を探していた。

正に悪玉が狙う大金とは、卑劣漢と善玉が向かう大金だったのだ。

本来であれば決して交わる事がない三人が一つの場所に集結する。

それぞれが駆け引きの最中、手探りを重ねながら本性を見抜く。

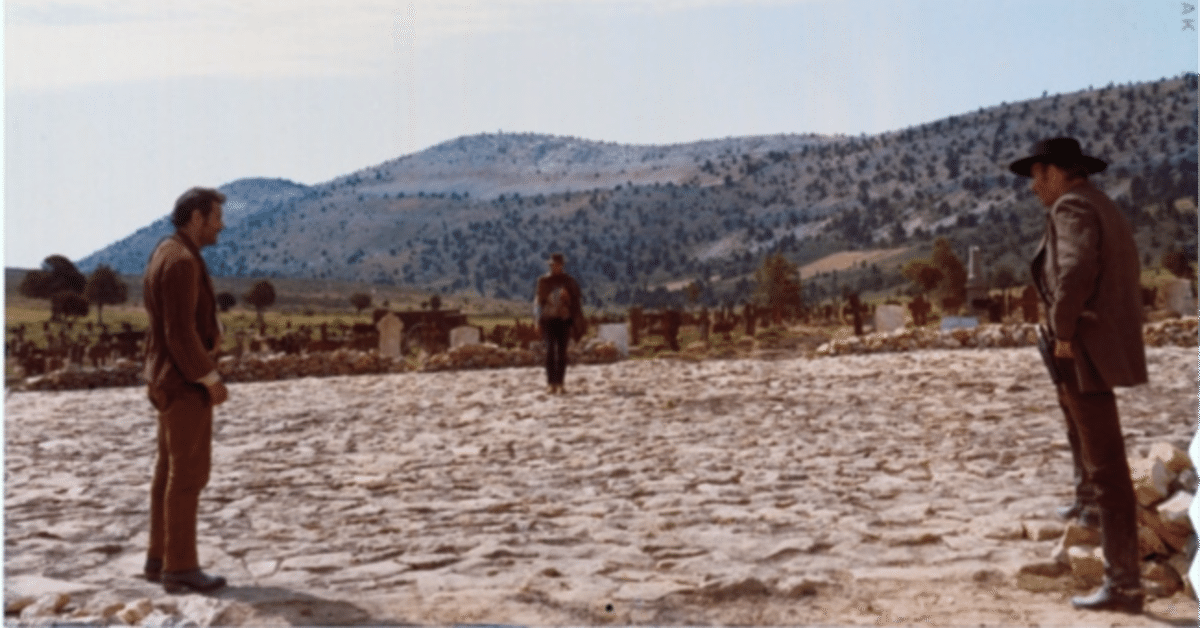

その挙句、三人が行き着いた先は20万ドルが眠るサッドヒルという無数の死者が眠る墓地に行き着く。

その後、三人は生死をかけて決闘に挑む。

この終盤のシーンは息を呑む。

数分間の沈黙が続くのだが、観る側もこの駆け引きに対して読めないから正に実録なのではないか?といった錯覚に陥るから不思議である。

このシーンはファンにはたまらない聖地といえよう。

そして、「続・夕陽のガンマン」のサッドヒルを甦らそうと多くのファンが立ち上がったドキュメンタリー映画がある。

本作と重ねて鑑賞するとすんげえ感動する事まちがいナッシング〜!だ☆

きゃっ☆

それに本作にもある様に、悪玉は墓穴に散るつうか、善玉の虎視眈々とした姿勢に目が離せない。

何よりも監督を務めたセルジオ・レオーネ氏と主演を務めたクリント・イーストウッド氏、そして影の立役者である音楽を担当したエンニオ・モリコーネ氏が繰り広げる見事な波長の良さに観客は酔いしれるのだ。

今回紹介したような映画を真似た無限に存在する。

しかし、ご存じの通り本物は一つしか存在しない。

かといって真似る事は決して悪い行為ではない。

寧ろ賞賛に与えする事である。

だが単なるコピーでは芸がない。

本当にリスペクトをするのであれば、本家を超えるくらいの意気込みと迫力が問われる事は間違いなさそうだ。

このような事柄に適切なのかはさておき、芸術以外でも社会において切磋琢磨が最も重要なのではないかと、ボキは勝手ながら痛感する。

やはり芸術は受け継がれて行くのだろう。

決して感情は浅はかではなく、明確な理由を基に優れた人材によりもっと深く感動を伝える義務が生じる…とでも述べておくべきなのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?