顔の見えない強者たち―想像力を〈強者〉に広げてゆくために

私たちはいろいろな違いがある。それぞれの違いに想像力を持とう。弱さに寄り添おう。ひとりひとり違う苦しみを抱えて生きている。

と、私たちは言う。その裏に、こんな一文が隠されているような気がする。

「ただし、弱い側の人たちに限る。」

「ほとんどない」ことにされてきた「強者」

一番最初にこのことを思ったのは、小川たまかさんの「「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。」を読んだときだった。

小川さんは、私たちは―女性は「ほとんどない」ことにされている、と鋭く描きあげながら、そのような社会をつくってきた"強い側"の、抑圧的で男尊女卑的な振る舞いをする、とある男性をこう呼んだ。

「昭和8年さん」。

*

これはつい先日のことだ。社会からのズレのなかで―都市と地方、あるいは台湾と日本という、いくつかのさかいめの「あいだ」に揺れながら執筆活動を続ける二人による往復書簡「私とあなたのあいだ」を読んでいた。

そして何よりも〈生きとし生けるものがのびやかに生きられることを望む愛のために〉。

この一文を見てすぐにわかるように、あいだのなかから「ふつう」や「あたりまえ」を問うてゆく本だった。

そのなかでも、このような文章に出くわした。

「この国の男たちは……戦前から現在まで、一貫して責任をとらないまま来ているのではないでしょうか」

「歴史修正主義と女性差別とアジア差別を標榜する者たちが、この国ニッポンの政治を司っている」

*

こうした強い表現―「強者の側」にいる人たちは、彼らをひとくくりにしても、いくら殴りつけてもいいのだという表現―を見るにつけ、とてもとても悲しく思う。まして後者の著者である木村さんは、"自分もまた強者である"みたいな言い方をしながら、「自分を戒めるように」強い言葉で、「男性」や「強者」を責め立てる。かりそめの傷つかない"私"を介して。

いま、あなたが書いてきたことはなんだったのか?

「想像力を持とう」。その言葉を私は心から信じる。けれどもあなたはその言葉を選び取ったとき、"強者"の側への想像力を、持っていたか?

「強者」とか。「男性」とか。「為政者」とか。「日本人」とか。「権力者」とか。とかとか。

そういうものをひっくるめて「強者」というラベルをつけ、「昭和8年さん」と呼んで、「その人の顔」を切り取って。昭和8年生まれの男性は誰もが男尊女卑をするのだ、みたいに一般化して(例え、そうではない人もいると補記しようが、彼女は確かに彼を「昭和8年さん」と呼んだのだ)。

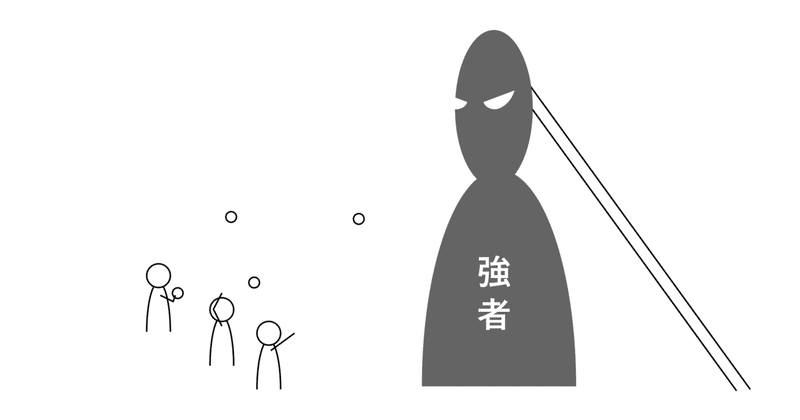

「強者」とは一体、誰なのか。その顔は?一体どんな現実世界の中で、何をし、何を考えて生きているのか、私たちは知っていただろうか?

「ほとんどない」ことにされているのは今やむしろ、「強者」の側ではないのか?

*

「強者」とは、誰か?

私がここで言いたいのは、「弱者だからといって強者を殴ってはいけない」だとか、「声を荒げるとヒステリックに見えるよ、もっとおしとやかになりなよ」だとか、あるいは「強者にも優しく寄り添っていかなきゃ、強者も振り向いてくれないよ」というたぐいの(こういう言い方を批判する具体的な名前があったはず)話ではない。

これはいわば「戦うなら敵を知れ」、というような話なのかもしれない。

怒りの矛先を「強者」だとか「男性」だとか「権力者」だとかひとくくりにすることで、私たちは溜飲を下げながらしかし、もはや誰とも戦っていない可能性がある。この文章を見ても分かるように、私はいま弱者の気分で"こちら側"にいる。しかしその"向こう側"にはいま、誰もいないのではないか?(もちろん、もう少し正確に描写するならば、強者に投げられる怒りを見て態度を良い意味でも悪い意味でも変える人もいるだろうし、この虚構の強者の向こう側でのうのうとふんぞりかえっている人もいるかもしれないし、こっそり「俺はよくわかっている強者だからな〜」と言って攻撃に参加している差別主義者も決して少なくはないのだろうし、あるいは自分がどの立場であるのかすら、本当は定かではないのだろうけれど)

この戦い(二項対立的に捉える限りで)において、私たちはみんな、容易に「こちら側」に来ることができてしまう。どんな強者でも、弱者であるようなこの世界では。

そのことの、何が問題なのか?

私たちは「弱者」に対して多くの関心を割き、一体どんなことが起きていて、どんな現実のなか、どんなことを考えているのかを明らかにしてきた―弱者のことを想像し、弱者に寄り添ってきたにも関わらず、その一方で、誰も「強者に関心を持たず、強者のことを知ってこなかった」ということなのではないか。

*

「強者」とされてきた人々は、まるで色々なことを決める権利があって、学歴=文字を扱うスキルがあり、権力=言葉を届ける力があって、これまでたくさん光があたってきたし、たくさん記述を残してきたと言われる。だから私たちは、弱者にこそ光をあて、何かを記述しなければならないと考えてきたように思う。貧困の人々や、LGBTの人々や、そうした人々が一体どのような生活をしていて、何を考え、どんな振る舞いをしているのか、そんなことが当事者により、あるいは研究者やライターらにより、たくさん描かれてきた。

しかし本当に「強者」は、「描かれてきた」のだろうか?

むしろ、強者だとされた側は、「権力者」「男性」「差別主義者」「加害者」のように「大きな主語」でひとくくりにされてきた、描かれない側だったのではないか。

例えば。「同性婚は、別に誰かを傷つけるわけじゃない。ただ、認めてくれればいいだけなのだ」「それを否定するなんて、"意味がわからない"」と私たちはよく言う。

「意味がわからない」から、その意見を否定し嘲笑っていいのか、排斥すればいいのか。私たちは思わず、自分たちが正しい側に立っていると思い込んで(私たちの多くは「多様性を認め合おう」と言っているにも関わらず…)、不都合な考えを簡単に排斥する。その同性婚を否定するその誰かの合理性を想像できなければ、本来私たちには、それを怒ることも難しいはず。

昭和8年さん、は、一体誰なのか。日々、何を考え、何をしている人なのか。どんな風に生まれ育ち、どのような痛みや怒りや悲しみを抱えている人なのだろうか?その"強者"にくくられた内側にいる、表面の言動だけでは分かってこない、それぞれの歴史や現実を持つひとりひとりこそ、いまもっとも描かれていないのではないか?そのひとりひとりを、私たちは、想像できているのだろうか?

そういった"具体的な彼ら"の現実と合理性こそが、私たちが知らないことだ、私が知りたいことだ。そして当然これは、逆照射するようにして、強者の側も(またこれを"私たち"ということももちろんできる)、強者であるとはなんなのか、一体なにがそうさせているのかを、強者自身が知らないということでもあるのである。

自分の強さを戒めるふりをして他者の「強さ」を貶め、他者の表層的な"強さ"の裏にあるかぼそい小さな合理性を蔑ろにしていることが、社会が変わらない理由なんじゃないかしら。

— 森 一貴 / Kazuki Mori (@moririful) January 12, 2022

「強者」や「加害者」なんて、そこには存在しない。そこには、それぞれのなかに確かに存在する、それぞれのどうにもならない合理性があるだけだ。

だからこそ私たちはいまや、弱者への想像力を広げ、寄り添い、ともに連帯する段階を超えて(当然、並行して)、変えてゆくべきだれか/なにかをこそ知っていく必要がある―他者を「昭和8年さん」などとひとくくりにして匿名化し溜飲を下げて終わりにするのではなく。

*

twitterでは下記の「痴漢防止ポスター」を見て「なぜ男性=加害者の側に、痴漢するなと語りかけないのか?」とちょっとした炎上になったことを思い出す(実際には、これを作成した愛知県警は多様なポスターを作っており、これだけを見て批判するのもやや早計な感じもするけれど)。

おそらくフェミニズム論ではそんなことずっと分かってきたはずで、特にフェミニズムの側から2019年「BOYS」を皮切りに、「これからの男の子たちへ」(2020)、「マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か」(2021)、「自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと」(2021)といった書籍が相次いで出版されたことは、「弱者」を超えた議論が多くの人々にも届くようになってきたということを示唆している。

「強者の側」を見つめていかなければならないことは、おそらく誰もが分かっていたはずなのだ。

*

強者の社会モデル化へ

しかし、おそらくこの営みは、容易に「不都合な結論」に達することは明らかだ。あるいは、私たちの「想像力」をきちんと広げたならば、本当ははじめから分かっていたと言ってもいい。

つまり、それは容易に、「強者」という人間なんて存在しない、という結論に達するだろう。あるいは強者というものもまた、意志せず社会の中で構築されてしまったものだと私たちは当たり前に認識することになるだろう。

フードの付いたスウェットを来ていたり、大勢で集まっているだけでターゲットにされると言う。このような扱いを受けた彼らは、ときに怒りを爆発させてしまうこともある。そうして「僕らはあいつらが考えたとおりの人間になってしまうんだ」と、若者のひとりは言う。(レイチェル・ギーザ「ボーイズ」p.45、太字は筆者による)

誰もが世界に否応なしに投げ込まれ、もがきながら今の認識の枠組みをやっと獲得して生きてきたということ。それは、二項対立的に「敵」を見出している現状に対して、敵を見失うような、とてもわかりにくく、不都合な結論なのだろうと思う。

*

それでも私は(唐突に聞こえるかもしれないけれど)性善説を信じる。私たちは誰もが、ほんとうは本来もっとずっとささやかな、弱さをかかえた、ただの人間なのだ。

岡田美智男は「〈弱いロボット〉の思考」のなかで、ロボットの歩行がどうやったら「人間らしく」なるか、について述べている。研究してみると人間の歩行は、前に倒れ込むように歩いていることがわかった。つまり人間は、「自分の足で歩いている」というよりもずっと、前に倒れ込みながら、踏み出した足を「地面から支えてもらう」ことで、やっと歩行が成り立っているという。

いわば私たちが一歩を繰りだすというささやかな行為は、地面への懸命な〈委ね〉であり、地面がわたしを〈支え〉てくれることへの、祈りのようなもの。私たちは世界に投げ出され、巻き込まれながら生きているのだ。

*

そうであるならば当然、「強者」の捉え方も変わってこなければならない(もちろん、ここではある特定の強者が持つ加害性を解除することを試みているわけではない。強者の加害性・権力性・暴力性と、それをいかに変えていくかは、完全に別の話として考えなければならない)。

そこで提唱されなければならないのが、「社会モデル」の考え方だ。

もう2年も前のこと、加害の社会モデル化を提唱しようと思って、こんな記事を書いた。そのときは怖くて、シェアすらできなかったように記憶している。

社会モデル化とは、問題を「個人」のもの(個人モデル)から、「社会」のものへと変えてゆくことだ。

例えば車椅子を用いる人は一般に現在、「障害者」だとされている。しかし、世界中が完全にバリアフリー化した社会では、車椅子ユーザーが生きることになんの不都合もない。そのとき、彼らは「障害者」ではなくなる(同様に当然、眼鏡だってそうだ。眼鏡が開発される前、目が悪い人は"障害者"だったのである)。

その意味で、障害は「個人」にあるのではなく、社会の側がそれに対応できていないことが問題なのだとする立場が、医療の「社会モデル」と呼ばれるものだ。

当然、強者であるということは、個人が「強者」という属性を持っているのではなく、社会が、ある個人の属性―例えば"男性"―を「これが強者です」と承認しているのである。そうであるならば、私たちの本来の敵はそれぞれの個人ではなく、それをもたらした社会の構造であるはずだ。私たちはそれをこそ特定し、それにこそ声を荒げるべきなのである。

*

強者性の解除に向けたアプローチ

ここまで、私たちは、「強者」の現実をこそ知らずにいるのではないかということ、またその提案に先走る形で、「強者」というものは存在しないのであり、向き合うべきは「社会モデル」における社会の側である、ということを説明してきた。

2年前、加害の社会モデル化について書いたころには、なんの武器も持たなかったが、今の僕にはここから、二つ、強者の解除に向けての具体的なアプローチについて触れることができる。

① システムに埋め込まれた不正を解除する

まずひとつめは、ひとつひとつの「システム」に埋め込まれてしまった、「強者を強者にしてしまう」要素を取り外してゆくことだ。このことについては、以下の記事に詳しく述べた。

Design Justiceでは、無意識に社会が、「強者」を再生産してしまっていることを論じている。

例えば、車ははじめから、ある程度の体の大きさの人(≒男性)を想定してデザインされている。体の小さい人(≒女性)は、座席を一番前まで持ってきても、まだ足が十分に届かず、浅く座るしかない(ちなみに僕にとっても、車はとても大きい)。

このような状況は、デザイナー(生産者)がそうしようと思って、意図してそのようなデザインをしているわけではない(ことがほとんどだろう)。しかし製造を取り巻く諸ツールを通じて、デザイナーは無意識に、不平等の再生産に加担してしまっているのである。

著者のSashaは、これに対応するためには「ツールの再構築 Retooling」が必要だと述べる。ここで述べている「ツール」というのは、例えば「調査のメソッド」や「評価手法」「検証のガイドライン」といった、デザインそのものではなく、デザインのまわりに構築されたものを指す。

具体的に考えてみよう。製造プロセスにおいて「誰にヒアリング調査を行うか」や「誰に向けてユーザーテストを行うか」といったことは、デザインに先んじて決まってしまいやすい。そしてこれらは、できあがるものがどれだけ「現在の強者におもねるか」を決定づけてしまう。

例えば、車の製造過程において、ヒアリング調査やユーザーテストに女性が多く参加していれば、「足が届きません」だとか「シートベルトがなんだかゆったりしている/きついです」だとか、男性とはまた異なる結果が当然得られるだろう。このような過程がおそろかにされがちだからこそ(特定の車の製造工程を批判しているわけではないです。念の為)、強者は強者として社会に再生産されてしまうのである。

ここでは端的に言えば、我々はこの前提となってしまっているメソッドの部分、例えば「一体誰に声をかけるか」といった部分をリデザインしていく必要がある。具体的な事例としてSashaは、例えば「ウェブサイトの言語選択」や「大学の入試における合格者の配点問題」などを取り上げている。ここでは説明しきれないが、大学入試の配点における「公正」と「正義」の違いなどは興味深い議論なので、一度記事をお読みいただけるといいかもしれない。

さらには、こうしたことはデザイナーが各持ち場でやっていくこともできるけれど、当事者自身がこのような変化を興してくことをデザイナーが支える、そんなデザイナーのあり方が増えていくといいよねともまた、述べている。

このような投げかけは、それぞれの立場から、それぞれに実践していくことが可能だ、と思っている。

*

補足的な事例として、マシュー・サイド「多様性の科学」だったと思うが、こんな事例を取り上げていた。あるオーケストラが、男性ばかりだった。選抜者に話を聞くと、「うまい人を選んでいったらこうなったんだ」と。そこで選考の際に、選抜者と候補者のあいだにカーテンを引くことにしたら、女性の割合がぐっとあがったという。この話にもあるように、個々人のなかに構築されたメンタルモデルは、個々人の印象までをも左右してしまう。それを個々人のなかから取り除くことはできないけれども、カーテンのような簡単な工夫を通じて、選抜における恣意は解除できる。

同様に例えばアメリカでは、履歴書に顔写真・年齢・性別を書くことは(それをもとに判断することは)法律で禁止されているという話は、もはや言及するまでもないだろう。

このような、強者を生み出し、再生産してしまう状況を乗り越えるためのデザインの可能性は、積極的に探求していく必要がある。

② 弱さをひらいてゆくために

さて、本記事で長々と述べてきたことは、①で述べたような「弱者の側の立場を向上させよう」ということよりもずっと、「強者の側へ想像力をひらくことは可能か?」ということであった。

そのために2つ目のアプローチとして、強者を「強者」として突き放し排斥するのではなく、いかに〈強さ〉を無効化してしまうような空間を生み出せるか、について考えてみたい。

これらについては、主に以下の二つの記事で論じた。主な方向性は、既存の「強さ」が機能しなくなってしまうような、「わからなさ」を生み出すことが重要なのではないか、というものである。

ここでは上記の記事に立ち入る前に、今話そうとしていることを端的に説明してくれる事例を引いてみよう。

「ワークショップ」という概念を日本に広めた、伝説のワークショッパー・上田信行。彼は「プレイフル・シンキング 仕事を楽しくする思考法」の中で、あるワークショップを紹介している。それはある研修を、研修室ではなく、大きなキッチンをレンタルしてやった、というものだった。

(うろ覚えだが)ここで生まれるのは、普段は偉そうな「強い」側の男性上司が、まったくアテにならない、という状況である。このようなインフォーマルな空間では、社会的な役割やルールが無効化してしまい、「強さ」が機能しなくなってしまう。

上田さんがここで論じているのは、〈強さ〉は社会的なものだからこそ、社会的なものを通じて解体可能なのだという可能性である。

このような一時的で、秩序が解体されてしまうような状況をヴィクター・ターナーは「リミナリティ Liminality」と呼んだが、ここでは、研修がリミナリティとして機能し、通常では想像もできないような可能性を生み出していると言える。

* 中原淳さんとの対談形式による「Playful Learning」については以下で簡単に述べた。

ワークショップはしかし、一時的なものだ。ここで検討できるのが、空間的リミナリティ Spatial Liminality の可能性である(この名称、ずっと変わり続けているのだけど、まだもう少し未定にしておくつもりだ)。

空間的リミナリティとは、上記のワークショップで見たような「秩序の解体」が、起き続けるように設計された空間のことだ。そのような空間は、4つの性質を持っている。

・非定義性 Undefinability:空間が多様な定義をゆるすこと

・開放性 Openess:多様な人々が常に出入りすること

・参加性 Participation:彼らが参加し、関係すること

・日常性 Ordinariness:日常的に用いられていること

これらが担保された空間は、秩序が解体され、秩序が生まれようとし、解体され…が繰り返しながら、常に「わからなさ」を保って変容し続ける―「変容性 Transformability」をはらむ。

少しイメージしてみよう。

例えば、大きなラウンジがある企業を想像してみるといい。常に色々な人が訪れて、打ち合わせをしたり、仕事をしたりしている。また、場はごはんを食べている人もいれば、たまにトークセッションが行われたりする。これでは多義的であるとは言えなくて、例えばそれこそ、ランチをつくろう!の会が起きていたり、その場で高校生が勉強していて、小学生が走り回っているような状況が実現できると多義性はもう少し増すかもしれない。さらに、どのようにそれが可能なのかはちょっとわからないけれども、そこでは常に、企業の社員と、訪れる多様な人とのあいだでなんらかの(ここでは、ビジネス以外の!)コミュニケーションが、日常的・集団的に行われている……。

こうした状況はいわば、「キッチンでのワークショップ」が継続的に起きている(起きてしまう)状況だといえる。

ここでは、私たちは「強さ」を前提としたコミュニケーションをとることができない。なぜなら、強さには「合意」が必要だからだ。あなたは上司ですから偉いですよね、とか。英語ができない人はばかにする場ですよね、みたいな共通認識だとか。なんら共通合意がない空間では、私たちは「強さ」を生み出せない(声や体の大きさで相手を威圧することはできるかもしれないけれど)。

多様な人々が出入りし、常に秩序が解体・再構築され続けるとき、強さはそのままではいられない。また、そこを日常的に利用する組織(社員)にとっても、強さは来訪者との関係性のなかで相対化されてしまうから(あの人、俺には偉そうだけど、他の人と話していると、なんかあんまり強そうじゃないなあ。あんまり「強い」人ではないんなあ。みたいに思う、ということだ)、〈強者〉はこの空間で、無効化されていく。

むしろそこで生まれるのは、〈弱さ〉のコミュニケーションだ。いま対峙しているこの人は、一体誰なのか?「あのー…」とはじめて声をかけるとき、私たちが場に委ねるのは、自分自身の不安そのものだ(岡田美智男「〈弱いロボット〉の思考」)。それは言いすぎだ、と思うだろうか?僕はそうは思わない。ビジネスの用事だとお互いが了解しているならいざしらず、全く知らぬ他者と何かを話さねばならないとき、私たちは他者が一体何を考えているのかを懸命になぞりあう。

このとき私たちは、私たちを互いにひらきあう。弱さをひらきあう。

*

このような空間的リミナリティを、社会のなかに増やしていくことができれば、社会の〈強さ〉は解体される方へと向かっていく。それは企業だけではない。私たちの生活のなか、地域のなか、学校のなか、公共空間のなかに。あるいは空間的な意味だけではなく、政治のなか、学術界のなか、ビジネス関係のなか、あるいは家族のなか、男女関係のなか、コミュニティのなかに増やしていくことが求められているのだ。

このような、強さを解体し続ける状態を男女関係に持ち込むということがどういうことなのか僕にはまだわからないけれども、例えば少なくとも僕にとって、北欧に来たということは、自分が立っていた〈強さ〉を省みる機会になった。こうした状況を箕曲, 二文字屋, 小西(編)では、「なじみの切断(佐藤)」による「意味パースペクティブの変容(Mezirow)」が起きているのだ、として説明している。誰もが留学に来ることは難しいかもしれないけれど、上述したような空間的リミナリティのなかで、多様な価値観のなかで変容を経験し続けることは、明らかにこのような自己変容をもたらしうる。

このような非-空間的なありかたとしては、例えば男女平等だとされる国の政治的なありかたを、抽象的なリミナリティだとして捉えてみると見えてくることがあるのかもしれない。例えばニュージーランドでは、アーダーン首相が「世界初の首相産休」をとったことで話題になった。これはこの産休が、アーダーン首相の登場によって必然的に起こったというよりもむしろ、ニュージーランドの政治の「変容し続ける姿勢」こそが、偶然にこのような結果を引き出した、という方が正確なのだと思う。

ここまで②で述べたことは、社会のなかにいかに変容をつくっていくか、ということの試論だ。そのひとつの可能性として、ここでは特に空間の視点から、空間的リミナリティの可能性を論じた。例えば北欧と同じように大学院を無料にしていくことや、34歳の女性首相を誕生させることは難しくても、空間であれば、私たちでもできることがあるはずだから。

*

まとめ

タイトルにあげた「〈強者〉にも、私たちの想像力を広げていくべきなのではないか」という議論から、また随分遠くまでやってきてしまった……。

おそらく、この記事を批判することは簡単なのだろうと思う。強者の責任を回避しようとしているだけなのでは。Whataboutismなのでは。ストローマン論法なのでは。

しかしそれらの批判が妥当であったとしても、〈強者〉もまた具体的な体と心と現実をもつただの人間であるということへの気付きを忘れてしまうとき、社会が変わってゆくことの可能性は閉ざされてしまう。

確かに、いま「強者」の側だとされる人々に、「弱者」の側への想像力はない人もいる(多い?)のかもしれない。だからといって、それは弱者も強者に想像力を持たなくていいことにはならない。想像力をもとう。違いを大事にしよう。そうしたメッセージこそ、私たちが掲げてきた、大事な大事な芯であったはずではなかったか。大きな主語で他者をひとくくりにし、彼らの存在を「昭和8年さん」と矮小化することは、僕は許されないことだと思う。

(このような想像力の"違い"もまた、違いとして受け入れるべきだと言う人もいるのかもしれない。「寛容は不寛容に対して不寛容であるべきか」という問いに対しては、僕は今のところ「不寛容にだけは、寛容は不寛容であるべきだ」と考えている。)

*

いずれにせよ、僕の立脚点ははじめから変わらない、僕たちは"強者"であれなんであれ、誰もが同じただの人間だと思っている。僕は想像力の力を信じている。二項対立的に敵をつくり、敵なのだからやっつけてもいい、と考えるあり方には否定的だ。どこにも悪人なんて存在せず、互いの関係の結果として、結果的に強者が生み出されてしまっているだけである。

こうした状況に対処してゆくために、〈強者〉を批判し、打破するのではなく、むしろ〈強者〉だとして人々をまつりあげてきてしまったその足場をこそ解体すること。そして、ただの人間同士として、自然に他にひらかれてゆくような空間をつくっていくこと―。私はやはり、その可能性をこそ模索しつづけてゆきたいと思っています。

*

もし間違っている箇所があれば、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。また、こうした内容について、ぜひみなさんとも対話ができたらと思っています。ぜひご連絡いただけたら嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?