邪馬台国の場所を推理する②

【畿内説の主な根拠】

では、倭国を代表して魏と外交交渉をやっていたのはどの勢力だったのでしょうか?

畿内勢力だと考えてますので、その根拠を3つ挙げます。

①纒向遺跡

②北部九州で出土する畿内系土器と前方後円墳

③3世紀に編年される中国鏡が畿内を中心に分布

①纒向遺跡について

纒向遺跡の周辺は、ヤマト政権発祥の地とされ、前方後円墳もここから全国に展開されていきました。

纒向遺跡は日本初の人工都市でもあり、3世紀前半の日本列島で最大の大型建物があり、纒向型前方後円墳が築造され、ヤマト政権の最初の王都とも考えられています。(資料3)

列島各地から人が集まっていた痕跡があり、3世紀前半にはすでに纒向を中心に広域の政治連合(=初期ヤマト政権)が形成されていたと考えられてます。(資料4)

国と国で国交を結ぶに当たり外交交渉を行うのは、その国を統治していた勢力、あるいは最大勢力と考えるのが現実的です。

纒向遺跡は3世紀の政治の中心が畿内にあったことを示しているので、それだけで畿内が邪馬台国の最有力候補になります。

↑ 資料3:纒向遺跡の大型建物跡

↑ 資料4:纒向に集まる外来土器

②北部九州で出土する畿内系土器と前方後円墳について

3世紀になると全国各地に畿内系土器が流入して、ほぼ同じ地域で纒向型前方後円墳がつくられるようになります。(資料5)

これらの地域では3世紀後半になると定型化された前方後円墳が築造されるようになります。(資料6)

北部九州においても3世紀前半には畿内系土器が流入しており、北部九州の胎土を使い畿内系土器の模倣製作も始まります。

3世紀中頃には纒向型前方後円墳のバリエーションの一つである那珂八幡古墳が築造されます。

これは畿内勢力が3世紀前半に北部九州、とくに玄界灘沿岸地域まで到達していて、3世紀中頃の伊都国や奴国は初期ヤマト政権の傘下に入っていた(入ろうとしていた)ことを意味します。

北部九州から近畿地方までの初期ヤマト政権に参加していた地域を30国の邪馬台国連合とみなすのが現実的です。

↑ 資料5:畿内系土器と纒向型前方後円墳の分布(布留0式の年代は最近では3世紀中頃から後半とされています)

↑ 資料6:出現期古墳の分布

3世紀前半に畿内から搬入された畿内系土器が出土した北部九州の主な遺跡

・多々良込田遺跡 IA期 近畿第V様式甕 IB期からIIC期にかけて 庄内系甕

・博多遺跡 IB期 庄内系甕

・比恵・那珂遺跡群 IA期 近畿第V様式甕 IB期 庄内甕

・西新町・藤崎遺跡群 IA期 近畿第V様式甕

・三雲遺跡 IB期 庄内大和型甕

・松木遺跡・仲遺跡 IA期 近畿第V様式甕 IB期 近畿第V様式甕

・津古西台遺跡 IB期 庄内甕

・津留遺跡 IB期 畿内系

※IA期やIB期は北部九州の土器編年のスタンダードとも言える久住編年によるもので、IA期はおおよそ3世紀第1四半期、IB期はおおよそ3世紀第2四半期です。

この中で比恵・那珂遺跡群は奴国の中心部、三雲遺跡は伊都国の中心部と考えられている遺跡です。

ソースは「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一

3世紀前半に畿内系土器が流入した主な遺跡を地図上に表示すると以下のようになります。

伊都国の中心であった三雲遺跡、奴国の中心であった比恵・那珂遺跡は赤いピンで表示してます。

↑ 資料7:畿内系土器が出土した北部九州の遺跡

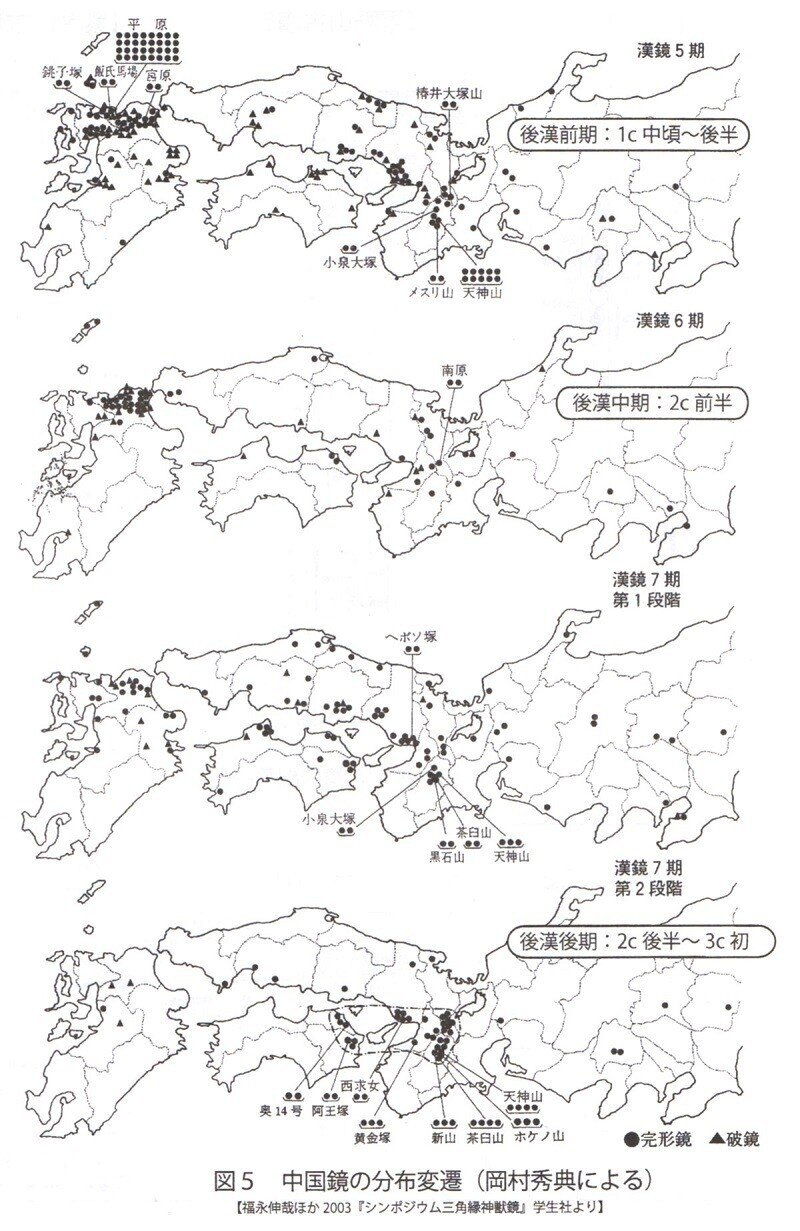

③3世紀に編年される中国鏡について

中国との交流において重要な考古遺物に中国鏡があります。

銅鏡は弥生時代から古墳時代を通じて、首長層にとって極めて重要な威信材でした。

日本列島での出土分布を見てみると、2世紀までの中国鏡は北部九州を中心に分布しますが、3世紀の中国鏡は畿内を中心に分布してます。(資料8)

漢鏡5期から7期に分類される中国鏡の種類

・漢鏡5期(1世紀中頃から1世紀おわり) 方格規矩鏡 内行花文鏡

・漢鏡6期(2世紀前半) 方格規矩鏡 蝙蝠座内行花文鏡 盤竜鏡 双頭龍文鏡

・漢鏡7期第1段階(2世紀後半) 上方作系浮彫式獣帯鏡、飛禽鏡、画像鏡

・漢鏡7期第2段階(2世紀おわりから3世紀はじめ) 画文帯神獣鏡

この他にも漢鏡7期第3段階(現在は魏鏡に分類)の斜縁神獣鏡があります。

なお漢鏡5期の銅鏡の中で、一部の鏡は復古鏡・模倣鏡で後漢末期から魏代の製作という見解の研究者もいます。

↑ 資料8:中国鏡の分布変遷

東アジアにおける2世紀後半〜3世紀の中国鏡分布を示した別の資料でも同様の傾向になります。

鏡の種類ごとに、日本だけでなく中国での出土場所も示しています。

↑ 資料9:2世紀後半〜3世紀の銅鏡の系統と分布

3世紀中葉に副葬・廃棄された鏡の分布図でも同じ傾向です。

これは副葬された時期、廃棄された時期での分布ですので、上の2つのような製作時期による分類とは異なります。

↑ 資料10:3世紀中葉に副葬・廃棄された鏡の分布

また、魏の年号が入っている銅鏡も畿内を中心とした分布になっています。(資料11,12)

ただし、これらには景初四年という実在しない年号の入った鏡や同笵鏡あるいは同型鏡が含まれているので、すべてが中国鏡とは限りませんが、魏と何らかの関係があったことを示すものです。

三角縁神獣鏡については畿内からの配布と考えられ、分布図に赤いピンで表示してあります。

一覧表には載ってませんが、桜井茶臼山古墳でも正始元年鏡の一部が見つかりましたので分布図には表示してあります。

↑ 資料11:紀年銘鏡の一覧

↑ 資料12:紀年銘鏡の分布

中国鏡は楽浪郡や帯方郡を経由して入手するものです。

中国鏡の分布は、中国や帯方郡との交流の密接さや主導権の表れとも考えられます。

「3世紀の中国鏡が最も多く分布する地域」=「魏と外交交渉をやっていた勢力がいた地域」の可能性が高いはずです。

3つの根拠を総合しますと、3世紀には列島規模の政治連合ができていてその中心は畿内にあり、伊都国や奴国もその政治連合に入っていて、畿内が魏や帯方郡との交流の主導権を握っていたのだから、魏と外交交渉をやっていたのは畿内勢力と考えるのが妥当です。

結局、邪馬台国とは初期ヤマト政権の中心であるヤマト国の中国語表記ということになります。

このシリーズの他の記事へのリンク

邪馬台国の場所を推理する①【はじめに】

邪馬台国の場所を推理する③【魏志倭人伝との整合性】

邪馬台国の場所を推理する④【畿内説への反論(1/2)】

邪馬台国の場所を推理する⑤【畿内説への反論(2/2)】

邪馬台国の場所を推理する⑥【まとめ】

邪馬台国の場所を推理する⑦【九州説はなぜ成り立たないのか?】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?