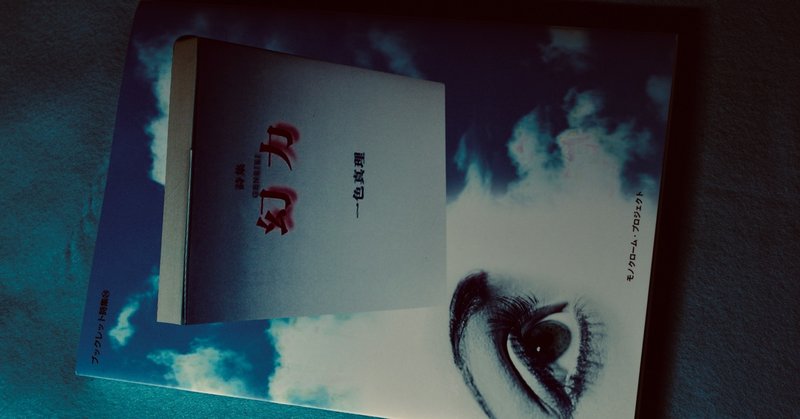

一色真理・詩集『幻力』 ・・・私的メモ

詩に関わる何かを語るのは限りなく気が重い。少なくとも「詩」が社会的に成立するための形而下的条件として詩集が自費出版できるだけの甲斐性と詩人仲間との交流が持続できるだけの社交性が必要だがぼくにはその双方ともに欠けているのだから。しかも今日は微熱気味で顔が火照っているときている。

文學は政治と違って嘘が効かないものであり、おためごかしの贅言はだれにでも見破られてしまう。おそろしいものだ。

一色真理『幻力(げんりき、と読むらしい)』と為平澪『生きた亡者』について。今日、前者一応読了。後者はこれから。

二人ともモノクロームの仲間であり何か言ってもそれはインサイダー取引になってしまう。H氏賞の一色真理をぼくが仲間呼ばわりするのは自分でもどうか思うがモノクロ研究會を立ち上げた一色には同人達と同じ地面の上で勝負する場がほしかったという意識があったらしくそういう意味の発言もあったと思う。

『幻力』は一色の聲で読んだ。ぼくのなかでは一色が朗読する聲がそのまま響いた。そういう特権的な読み方ができた詩集は、もちろん『幻力』だけで、今後も変わらないかも知れない。

そう書きながらも、今の微熱が高熱に変わりそうな感覚があり、脇に汗がでてきた。

詩人の作品と(表面的)人柄が一致しないというのは珍しいことではないと思う。これはぼくだけの感じかも知れないが、どの作品にも通底する”息苦しさ”は尋常ではない。それはほとんどの作品に共通する(確立された)明るい話し言葉的書法の「やさしさ」のせいで、かえって露骨であり、隠しようがない。

幾つかの作品とは数年前のモノクローム研究會において生まれたばかりの状態で出会った。思い出せるだけでも「幻力」、「暗喩」、「うぶすな」等、本詩集の代表作といえるものばかりで、それらはこの怖ろしい詩の神殿を支える支柱として「一色世界の三原色」を決定しているようにさえ思える。

それら以外に私が気になった(気に入った)作品としては、「使者」と少し長い「再会」がある。読みながらの印象論として、この詩集には詩を書く人を励ます(詩を書くことの意味を確信させる)なにかがどこかに隠されており、それをどの詩篇に見出すかは、当然だが読者それぞれにおいて異なると思う。

私はどの詩人に対しても「良い読者」であったことはなく、それは一色においても同然であって刊行された詩の一部しか読んでいないために何か評論的なことを述べることは大いに憚られるのだが、恐らく一色作品中の最重要モチーフである「父との関係」にここでは大きな変化が生じているように感じられる。

もうひとつ、母親の死の悲痛な経験についても表現がある(これはなかなか書けない)。ここで扱われる世界=共同体は抑圧装置としての家族であり学級であり、それらの「日常」においては決して顔を見せることのない「月の裏側」のような場所に棲息する友人・住人としての河野くんであり「ぼく」なのである。

恐らく自らの父母の死の年齢に近づきつつなお一色がこのように偏執的な!詩を書き続ける理由も見えてくる。人生の夜の道行きを照らすべき「月」がたんなる書き割り=ペーパームーンではなく立体的な「本物」であるためには、生の不条理の裏側にある『幻力世界』を自らの手で描き続ける以外にないのだ。

(2020/11/03;一連のツイート・メモ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?