本の紹介6冊目:「シン・ニホン」(私を変えた2020年の1冊)

お久しぶりです。ビジネス書好きの桐島です。

いよいよ明日から2021年を迎えます。2020年を振り返るなかで、私の行動に一番大きな影響を与えた「シン・ニホン」の紹介をしたいと思います。

私の周りの30代以下の方は、既に購入・読んでいる方が多かったです(きっと将来不安からでしょう...( ;∀;))

著者の安宅和人さんは、YahooのCSO(Chief Strategy Officer)兼 慶應大学環境情報学部教授で、2010年に出版した「イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」」という本が35万部売れています。

コンサル勤めの方々は、欠かさず読んでいる基礎本と、外資系コンサル勤務の友人から伺いました。

さて、この本ですが、私にどのような行動変容を促したでしょうか?

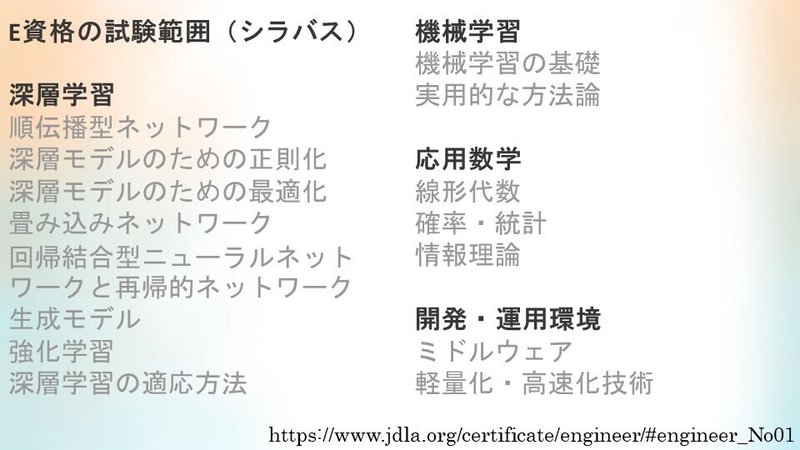

答えは、ディープラーニングE資格取得のための勉強です。

この資格は、ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識があるか、把握する資格です。

受験料は、33,000円と高く、年に2回の受験できます(2020年は2/19,20、2021年は8/27,28)

試験範囲は以下です。

それでは、「シン・ニホン」の何が、私の行動を変容させたのでしょうか?

この本は、「はじめに」から熱気がムンムンして、安宅さんの熱意が直射日光のようにダイレクトに伝わってきます。

「もうそろそろ、人に未来を聞くのはやめよう。そしてどんな社会を僕らが作り、残すのか、考えて仕掛けていこう。未来は目指し、創るものだ。」

そして、本編は、非常に論旨明快で分かりやすい略式が多数出てきます。

一例を挙げますと、以下です。

●AI=計算機×アルゴリズム×データ(P31)

●未来(商品・サービス)=課題(夢)×技術(Tech)×デザイン(Art)(P61)

●現代のリベラルアーツ=母国語(日本語)+世界語(英/中)+問題解決能力+データ×AIリテラシー(P172)

どれもこれも、「そうだな~!」と思いますが、自分ではこのような極端に簡単な略式には落とし込めないものです。学びになります。

それでは、私が本書から衝撃を受けた3つのポイントを紹介します。

1.オワコンの危険性

私は、ジェネラリストとして育成されてきた(されている)国家公務員ですが、同じ省内の諸先輩方を見ていると、ほとんどの人が天下り先もなく、30年間の務めを全うして50代半ばで定年を迎えます。この光景を見ていると、自分の役人人生も長いようで、短いという事実に気づきます。こんな気持ちを抱いていた中で、以下の箇所に衝撃を受けると共に、希望を抱きました。

2015年春、前述の国のビッグデータ人材育成検討の際に「リタラシー層は結局何人いるんですか」と繰り返し文科省の方に聞かれた。

「いや、これはこれからの『読み書きソロバン』なので、高等教育を受けるような人は基本的に全員、少なくとも8割ぐらいの人は学んでおくべきです。信じられないかもしれませんが、フランス語や法律が専門の学生が、普通に形態素解析をして、その上で異なる国の文書などのデータもウェブから自力でプログラムを組み抽出してきて、比較をした上で卒論を書くのが世界的に普通になる日が遠からず来るのです。本やウェブページだけで学んでいればいい時代は終わります。日本で育つ我々の子どもだけが時代遅れの教育を受けて、これ以上この社会が立ち遅れてもいいんですか。彼らの人生とこの社会の未来に責任を取れるんですか」と何度も押し返したことを鮮明に覚えている。

まだ数十年の労働人生が残っている現在の30代、40代以上には生き残りをかけたスキルの刷新が迫られている。やらないよりはマシである。”オワコン(終わった人)”にならないためには、MOOC、専門学校、大学などを活用しながら、リテラシーや人間力を鍛えていくことが望ましい。別にプロを目指すわけでないのであれば、元の訓練状況にもよるが週半日を半年~1年もやれば相当のところまで十分行けるだろう。

こんなことを言うと、文系教育システムで育ってきた人の多くから戦慄の声が上げるかもしれないが、心配はない。エンジンの設計や自動車の製造方法がわからなくても運転技術やタイヤ交換、バッテリージャンプなど基礎的なトラブル対応は習得できる。データ解析やAIも同じだ。日本の数学力は中3までは世界トップレベルだ。素地としてはそれほど危惧することはない。受験問題を解くのではなく、数理素養を道具として学びつつ楽しくやっていくことをオススメする。(P173,174)

日本人は現状の見通しが甘いのかもしれません。

いまの企業でも大学では、どこもかしこも、50代~60代の人が幅を利かせて、世界の現状を把握していない、そのため危機感が無いという、痛い点を突いて下さっていて、自分の現状認識の甘さを反省しました。

私は、バリバリの文系人間(経済学部出身ですが、数学の素養は無い)ですが、その点も加味して下さっている安宅さんの言葉に心を打たれました!!!

2.「ジャマおじ」跋扈社会

1つ目の点と重なりますが、多くの日本企業は、日本の学校教育に期待していないと言いながら、企業自身が人材開発にリソースを投下していない。浮いた費用が残業代として支払われている。これは、役所でも同様です。

最近はリカレント教育(スキルアップの機会提供)が増えつつありますが、実態としてあまり多くはありません。自分がマネジメント層になる時に、「ジャマおじ」にならないようにせねばと感じた箇所を抜粋します。

ヒト関連でもう1つ触れておきたいことがある。それはおそらく500~1000万人程度いると思われるミドル・マネジメント層の現状だ。この層の人達が現在かなりの実権を握っているわけだが、残念ながらそもそものチャンスと危機、現代の挑戦の幅と深さを理解していない人が大半だ。また、この層にこそビジネス課題とサイエンス、エンジニアリングをつなぐアーキテクト的な人材が必要だが、ほとんどの会社で枯渇している。(中略)

また、このような激変する時代に彼らが生き延び、未来の世代や事業のじゃまにならない人材であるためにはスキルを刷新しなければならないが、身につける方法がわからない上、学ぶ場がない。このままでは、この方々が先に述べた既存業種を守るための規制をロビイングで山のように作り、日本のあらゆる産業の刷新を止め(少なくとも必死にやる必要はないという雰囲気を作り)、AIネイティブな世代を引き上げることもなく、この国をさらに衰退につないでしまう。「ジャマおじ」「ジャマおば」だらけの社会になってしまうということだ。(P109,110)

「うう、厳しいお言葉( ゚Д゚)」

しかし同時に、職場で、自分の上の世代を見ていても、AI以前にデジタルリタラシーが無さ過ぎて、ZoomやSkypeさえ使い方を教えても身につけられないので、困ってしまいます。電話回線とパケット通信回線とWi-Fiの違いは何度説明しても理解して貰えませんし、、、

数年後に私が「ジャマおじ」にならないようにスキル刷新せなあかん、と真剣に思いました。

3.記憶力と成長力(気づく力)

私は、2016年~2018年までアメリカのボストンに留学していた際に、定期的にブログを書いていました。恐ろしいことに、いま振り返ると当時の思い出が少しずつ消えています。しかし、ブログのおかげで完全に思い出すことが出来ます。ブログは、記憶の外付けハードディスクとして機能しています。もともと頭の容量が大きくないので、印象に残ったことはすぐに何かしら記録しないと、徐々に記憶から去ってしまうと感じていました。

このことが、端的に示されていて納得しました。

人の記憶は儚い(はかない)。特に学習能力が高い人ほど忘れるスピードも速いものだ。それが脳の可塑性(plasticity)そのものだからだ。人から聞いた話は基本忘れる。5年前に毎日会っていた友人の顔すら、その間会っていなければ正確には思い出せなくなるのが人間なのだ。

しかし、新たに自ら気づいたことはそう簡単には忘れない。つまりその人の成長力は気づく力に真に依存している。この積み重ねがその人の本当の力になる。「スポンジ力」より自分なりに引っかかる力だ。机上の空論、文章だけでなく、生の体験・苦労を通じ、自分なりの気づきを促し、この気づく力そのものを育成していくような人材に脱皮させていく必要がある。また「スポンジ力」で育った世代も、このワイルドな時代において未来を一緒に創っていこうと思うのであれば、この力を育て、身につけていくことが大切だ。(P200)

「シン・ニホン」は、多くの気づきを与えてくれました。2020年3月に読了して、職場の周りや後輩、はたまた大学生にまで薦めて、読んでいただき、一部の方からは、行動変容に繋がった話も聞きました。

この本からの「気づき」が私の行動変容を促してくれたという意味では、間違いなく2020年のベスト書籍です。

ディープラーニングE資格取得のための勉強は、気長に進めていきたいと思います。興味がある方は、お気軽に連絡下さい。

特に、「オワコン」、「ジャマおじ」になることに危機意識を持っている方々とは協働できればと思います。

See you 2020 and Be the change that you wish to see in the World♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?