梨の木に桃もリンゴも実らせるー読書感想#25「超限戦」

1999年に完成した中国の軍事論考「超限戦」が面白かったです。今読んでも新しい。超限戦とは「戦争は非軍事的手段や非国家主体まで限界を超えて拡大し、より複雑になる」という発想。それは911やイスラム国の台頭を予見していた。それだけではなく、「日常の兵器化」や、「組み合わせの無限化」といった、さらなる未来の暗示も含まれる。ミリタリーに特段の関心のない方にも勉強になる一冊ではないかと思います。これからは、梨の木に桃もリンゴも実らせなければならない。

フェイクニュースも予見

「超限戦」は喬良さん、王湘穂さんという2人の中国軍人が著した。考察の原点は湾岸戦争だったけれど、探り当てた本質は今も輝きを失わない。911を予見したと話題になり、米国の国防関係者もテキストにするほどらしいですが、読み進めてみると、見出していた未来はそれだけではない。例えば以下の記述。

以上のほかにも、既存の、あるいは存在しうる非軍事戦争の作戦手段や方式をたくさん挙げることができる。例えば、デマや恫喝で相手の意志をくじく心理戦、市場を混乱させ経済秩序に打撃を与える密輸戦、視聴者を操り世論を誘導するメディア戦、他国民に災いを与えぼろ儲けをする麻薬戦、姿が見えず防ぎようのないハッカー戦、自分勝手に専売特許を独占する技術戦・・・(中略、p82-83)

心理戦およびメディア戦は、米大統領戦で散見されたフェイクニュースにそのまんま当てはまるように思います。あるいは技術戦も、中国が国家的にIT関連事業を後押ししていることの説明になりそうです。繰り返しになりますが、すごいのはこの予見が1999年時点であるということ。

さらに言えば、個別の未来を当てたこと以上に、著者の見出した本質が未来まで意味を持つほどに高強度であることがすごい。では、その本質とは何か?それが「超限戦」。一言で表すと次のセンテンスが適切かと思います。

(中略)明日か明後日に起きるいかなる戦争も、武力戦と非武力戦をミックスしたカクテル式の戦争になるだろう。

このような戦争の目的は、単に「武力的手段によって自分の意志を敵に強制的に受け入れさせる」だけでは満たされない。それは当然、「武力と非武力、軍事と非軍事、殺傷と非殺傷の手段を含む全ての手段によって、敵を強制して自分の利益を満たす」ことになろう。(p84)

超限戦は、総力戦をも上回ってあらゆるものを巻き込む。そのための手段は、もはや武力に限らない。軍事的ですらないし、人を殺傷するとも限らない。相手に意志を強制するために、情報も、メディアも、風評も、ビジネスも、全てを利用する。「脱境界」こそが、その本質です。

あらゆるものが「戦争化」する恐れ

著者らの意図は、国家は、あるいは防衛分野は、超限戦に備えよというもの。しかし読んでみて恐ろしくなったのは、「戦争の脱境界」を裏返せば、「日常の兵器化」にもなるということ。実際、著者らはその点も指摘している。

各国が間近に迫った非軍事的戦争の脅威に対してどんなに知らぬ顔をしていても、この客観的事実は自らの法則と速度に基づいて膨張し、広がり、一歩一歩、人類の生存を脅かしている。指摘するまでもないが、人類が平和の呼びかけや戦争の阻止に多くの注意力を集中しているときに、もともとわれわれの平和的な生活の一部だった多くの事物が、平和を傷つける凶器へと次々に豹変しているのだ。(p181)

情報戦の武器となるフェイクニュースは、本来的にはソーシャルメディアの自由な利用に埋没している。フェイクニュースを書く人のインセンティブは、アフィリエイトで稼ごうとするブロガーと変わらない。だけど、超限戦においては、戦争当事者の意図によって「豹変」が可能になる。

これは陰謀論とは違う。そうではなくて、私たちが「自発的」に行っていることが、かつ基本的には「平和的」であることが、状況の変化によって超限戦の兵器に「転用」されることを意味している。

コンピュータもGPSも軍事技術が民間転用されたものだと思う。でも、これからは普及し無害化した技術とその利用が、超限戦兵器へと転用される「逆流」が起こりうるということです。

梨の木に桃もリンゴも実らせる

超限戦は戦争論として読むだけでなく、根本的な戦術論として読んでも勉強になります。膝を打ったのは「組み合わせのパワー」でした。著者らは戦争史を紐解き、「組み合わせ」を熟知した指導者が勝利してきたことを見出します。

たとえばスウェーデン国王グスタフ。当時、一般的だった槍兵に、銃士を混成した。そうすることで銃士が敵の最前線を一掃し、弾の詰め替えの間に槍兵が援護するという戦術を取れた。

ポイントは、銃士だけにしなかったこと。きっと銃士オンリーの戦法にドラスティックに変えたら、相手の槍兵は弾の詰め替えの間に進撃して押し切ることができたはず。銃士と槍兵を組み合わせ、相互補完関係を生み出したことが、グスタフ王の先見の明でした。

超限戦においては、組み合わせはますます重要になる。なぜならあらゆる境界が溶けて、不確定になるからこそ、単一の打ち手では不十分になるから。

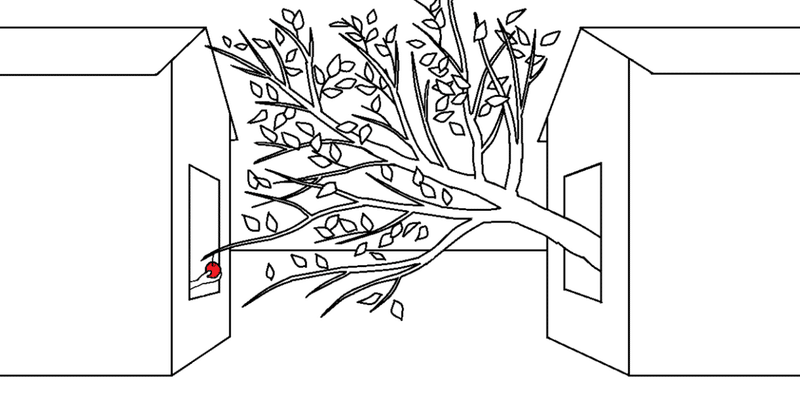

(中略)つまり、敵は恐らく、もともとの意味での敵ではなくなり、兵器も従来の兵器ではなくなり、戦場も従来の戦場ではないかもしれないのだ。何もかもはっきりしていない。確定できることはすなわち何も確定していないということだ。ゲームはすでに変わってしまっており、その次にわれわれが必要なのは、種々の不確定の中から新しいカードの出し方を確定することだ。それは、頭が痛ければ頭を治し、脚が痛ければ脚を直すという単一の処方箋であってはならず、みなの長所を広く取り入れ、優れた交雑種を集め、梨の木に桃もリンゴも実らせるというものであるべきだ。(p199)

梨の木に桃もリンゴも実らせる。詩的だけれど、実用的で本質的なフレーズだと思いました。

優れた交雑種を目指す方向性は、読者の一般的生活にも通じるのではないかと思います。一つのウイルスが自分の仕事や暮らし方をこれほど一変させるとは思わなかった。誰も予想していない危機が突然やってくる可能性、遠い変化が自らにも波及する可能性。それに対応するために、超限戦はヒントになりそうです。(坂井臣之助さん監修、劉埼さん訳、角川新書、2020年1月20日初版)

次におすすめする本は

小川哲さんのSF小説「ユートロニカのこちら側」(ハヤカワ文庫)です。あらゆる個人情報と生態情報を提供する代わりに理想郷を提供する巨大企業の実験を題材にした作品。その予見性、視座の高さは発売から日が経っても色褪せないし、超限戦で高まった未来への不安・思考をさらに揉んでくれると思います。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。