本を読んで「時代に足を取られないようにしよう」と考えた(2019年3月)

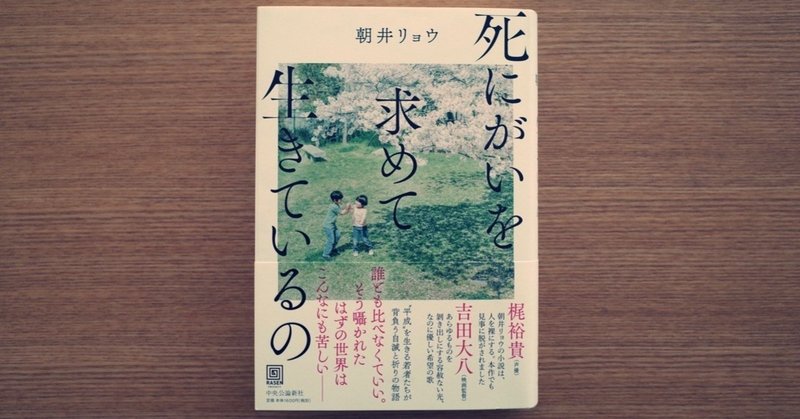

「死にがいを求めて生きているの」というタイトルは一回聞くと頭を離れないし、読んでみると中身は心を離れなかったです。朝井リョウさんの最新小説。描かれているのは「平成を生きる若者の生きづらさ」で、それは言い換えると「相対評価が排除され、絶対評価だけになった時代の生きづらさ」だった。

作中に出てくるこんなフレーズが印象に残っている。

だけど人間は、自分の物差しだけで自分自身を確認できるほど強くない。そもそも物差しだってそれ自体だけでこの世に存在することはできない。ナンバーワンよりオンリーワンは素晴らしい考え方だけれど、それはつまり、これまでは見知らぬ誰かが行なってくれた順位付けを、自分自身で行うということでもある。見知らぬ誰かに「お前は劣っている」と決めつけられる苦痛の代わりに、自ら自分自身に「あの人より劣っている」と言い聞かせる哀しみが続くという意味でもある。(p448)

相対評価は人を競わせて順位づけして、それは「下位者」を生み出す分、残酷である。でも絶対評価になったからと言って、相対評価的価値観が霧消したわけではなくて。だから「お前は劣っている」と誰かに決めつけられる代わりに、「あの人より劣っている」という内なる声が起きて、苦しめられる。

作中、まさに絶対評価に起因する「内なる声」に絡め取られる登場人物がいます。それが痛々しくて、でも他人事ではなくて。環境が人の成長に影響することに疑いはないとして、「時代」というのも間違いなく、その環境の一部なんだと思う。一方で、時代に巻き込まれない、時代にあっても「自分」と距離を置く生き方もある。それを実践しているのが、「続 横道世之介」(吉田修一さん)の主人公、与之介だった。

世之介が生きるのは、バブル景気に沸く東京。だけど就活に失敗した世之介は、「人生のどん底」と言っていい日を過ごす。景気はだんだんと翳りゆく。ある日、バイト先の会社で、持ちかけられていた正社員の登用話が立ち消えになる。同時期に会社でお金がなくなる騒ぎがあり、世之介をよく思わない古参の社員が、世之介を犯人だと決めつけている節がある。でも世之介は、持ち前の善良さを失わなかった。

もし早乙女さんの仕業なら、これは早乙女さんの悪意になる。

ただ、世之介はとっさにそれを手放した。手放してテーブルに置いた。置いた途端、なぜか、それは誰のものでもなくなったように見えたのだ。

「分かりました。一度でも誘ってもらっただけで、嬉しかったです」

と、世之介は言った。

負け惜しみでもなく嫌味でもなく、素直な気持ちだった。

「まあ、あれだ。横道くんはまだ若いから、これからどうにだってなるよ」

なるほどそうか、と世之介は思う。これは嫌味ではなく素直な気持ちで、なるほどそうかと思う。(p120)

手放してみる。誰かのせいに、時代のせいにしたい時。その時、不格好でも「自分」が立ち現れてくる。

手放してみることは「考える」ことに似ている。「考えるとはどういうことか」(梶谷真司さん)では、私たちが考えることが、実際には「考えさせられていること」だと指摘する。例えば会社の会議で、「なんでも言っていい」と上司が言っても、実際には上司の顔色を悪くしない程度の「なんでも」だったりする。時代に生きている以上、時代に考えさせられていることもきっと多くある。

考えるためには視点の数を増やすことが大切になる。「目の見えない人は世界をどう見ているのか」(伊藤亜紗さん)は、視覚障害者が「見えない」のではなく、「違った方法で見ている」ことを明かしてくれる。「20億人の未来銀行」(合田真さん)は、モザンビークの農村で電子マネーの新しい運用が始まっているという衝撃のレポートが綴られている。

時代に足を取られずに歩いていくことは簡単じゃなくても、きっと方法はあるんだろうな。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。