読むことは光になるーミニ読書感想『くもをさがす』(西加奈子さん)

作家・西加奈子さんがカナダで乳がんを治療した体験を綴った『くもをさがす』(河出書房新社、2023年4月30日初版)が心に残りました。大切な一冊になりました。

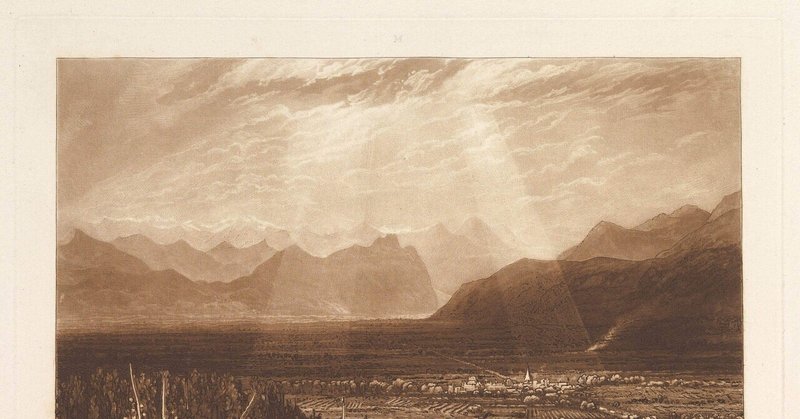

本書は小さなランプに似ている。それ一つで暗闇を消し去る力はないけれど、困難と共に歩く時、本書は目の前を照らしてくれる。次に踏み出す一歩の置き場を示してくれる。そして、苦労を背負いながら私たちはまた歩いていける。

読むことは光になる。それを教えてくれました。

本書は、がんの治療とほぼ同時期に書き進められたと言います。だから、揺れる。振り返っての闘病記とは少し異なる。打ちのめされ、でもなんとか治療に臨み、でも寛解で終わるわけではない。そうした著者の心の揺れ動きが、心電図のように記録されている。

著者は、この激動の日々をどう生きたか。「間違いなく救いであったと言えるのが、読むことだった」(p129)と言います。

文中、著者を救った多くの本が引用される。読むことが救いだったと語った直後にはこんなふうに。

ヴァージニア・ウルフは本を読むことについて、こんな風に言っている。

「それはまるで、暗い部屋に入って、ランプを手にか掲げるようなことだ。光はそこに既にあったものを照らす。」

似たようなことを、ウィリアム・フォークナーも言っている。

「文学は、真夜中、荒野のまっただ中で擦るマッチと同じだ。マッチ1本では到底明るくならないが、1本のマッチは、周りにどれだけの闇があるのかを、私たちに気づかせてくれる。」

ウルフとフォークナー。二人の作家が、ランプとマッチという似たメタファーを使い、物語の効用について語る。それに、著者自身の実感が加わる。

物語そのものの光は、私を間違いなく救ったが、自分が身を浸している闇を知ることも、私に新しい、そしてある種強固な救いをもたらした。その闇は、馴染み深いものであったはずだった。それはずっと、ずっと私と共にあったものだったからだ。

このページを強くドッグイヤーしました。紙の表裏にまたがるから、ページの右上も右下もどちらも折った。

物語が照らす光は、同時に物語では照らしきれない闇も顕在化させる。このことは、実は病や障害そのものの在り方にも通じると感じたのです。

私は子どもに発達障害がある可能性があると知った時、そこ知れぬ闇を感じました。一体この子はどんな人生を歩くことになるのか。つまり親として、私はどんな道を歩くことになるのか。

そのどん底にいる時、私は本を読めなかった。ほんの小さなランプを手に持つこともできず、ただただどん底で身を縮めるしかできなかった。

やがて家族や周囲の人の手を借り、立ち上がった時ようやく、本を読めた。すると本は、ぽっと道を照らした。同時に、私は自分がたたずんでいた闇の深さを知った。

その時、そして今も感じる「照らされた闇」は、不思議と怖くありません。もちろん不安はある。しかし、そもそも不安や恐怖、「分からなさ」は、ある種私たちの人生のパートナーとも呼べる、切り離せないものではないかと思い至ったのです。

著者は、本書を、本文(エッセイ)、当時の日記、さまざまな著作の引用を織り交ぜる形で紡いでいる。つまり、「読みながら書いている」。読んだ本の文章が入り込み、かつて書いた日記を再び読み直して編み込んでいる。「読む」と「書く」の重奏の中で、読むことの存在感がくっきりと浮かぶ。でも、読むことだけではどうにもならない限界も、くっきりと見える。

私たちの人生も、そうなのでしょう。どれだけ生きることに懸命になっても、死を遠ざけることはできない。病や障害は不意に訪れる。そうして包み込まれる闇の深いこと。

しかし、その闇を照らし出してみれば、私たちは闇の中を歩いていける。闇の中を歩いていくことこそが人生だと思い直せる。

帯文で、ジェーン・スーさんは「思い通りにならないことと、幸せでいることは同時に成り立つと改めて教わったよう」と綴っている。まさにそうだな、と思います。本書を読むことで灯った光を手に、本書を読むだけではどうにもならない闇をわたっていける気がしたのでした。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。