尾も白い犬のはなし 4 人イヌにあう

“あらゆる生き物のうち、ものごとをわきまえる点ですぐれていること、および真の友情を分かち会える能力において人間にもっとも近いのは(雌)イヌである“

子供の頃より大変な動物好きだったというローレンツは、非常に多くのイヌを知っている。イヌたちとのエピソードは愉快なものから、しんみりさせられるものまで多彩で生き生きとしており、目の前で見ているような気がしてくる。イヌに関する知識の屋台骨のような本で、そばにいる唯一無二の相棒に向き合う基礎力がつく。子犬の選び方、しつけ論、イヌの習性、一緒に過ごす休日、そしてペットロスのことまで。専門書のようでいて、ノンフィクションストーリーのようでもあり、夢中で読みすすめ、そして考え込んでしまう。

イヌの心がわかるようになる、とも言いたくなるが、正しくは、イヌの行動する根本原則がわかる、ということなのだと思う。イヌを理解するとは、けっして擬人的に接することではない。ヒトになぞらえて動物を理解しようとするのは、“社会的生物であるヒトが自分や他人を説明するために発達してきた認知的デフォルト”であり、“合理的理解ではなく情動的理解”だという(1)。例えば、叱っている最中にイヌが大あくびをしたとしよう。このイヌ、たるんでる、ヒトをバカにした態度ね、というのは情動的理解、擬人化になるだろう。イヌのあくびは自分や相手の緊張をほぐすために、なされたものだ。

本書に述べられる学問を動物行動学という。ローレンツは、ノーベル賞受賞者で(1973年、生理学医学賞)、刷り込み(インプリンティング)の定義づけで有名である(2)。動物の行動を徹底して観察し、「動物の行動は、身体と同様に、生きるために適応して進化してきたものである」として、体系化した。わたしの理解するところでは、ダーウィンの進化論の行動版である。つまり動物行動学とは、形態学と解剖学が行動と結びついた科学である。こののち、認知機能も進化の中にあると考えて認知動物行動学、として発展していく。進化認知学、という名称を用いる学者もある(3)。

科学者ローレンツは擬人主義に対し否定的である。しかし、擬人主義を否定することは、動物のもつ情動を否定することと、同義ではない。喜び、楽しみ、怒り、悲しみ、嫉妬、といった感情や(個人的な見解だが、憎しみ、は無いような気がする)、物事を認知する力、を共に暮らす動物から感じ取っている人は多いのではないかと思う。ローレンツも常にイヌの身近にあって、深くイヌを慈しんだ。しかし、擬人化することはなく、イヌの行動を科学的に分析し、イヌの内面が豊かであることを記述してのけた。擬人化よりも、愛に溢れた態度だと思うが、いかがだろうか。「おたがいによく似かよっていること、よく共鳴しあうことによって、イヌは人に心の安らぎや自己満足をすらあたえてくれる」と述べるローレンツは、間違いなく、イヌに恋をしたヒトである。

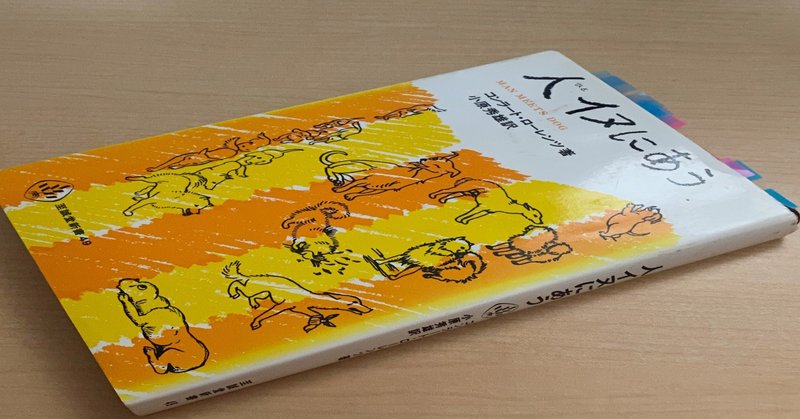

『人イヌにあう(至誠堂新書49)』

原題:Man meets dog/ So kam der mensch auf den hund*

著者:コンラート・ローレンツ(Konrad Lorenz)

訳者:小原秀雄

出版社:至誠堂

出版年:1966年

*ドイツ語版と英語版があり、そのうち英語版の訳書である。英語版にはネコの章もある。

文庫が出ています

1. 渡辺茂『動物に「心」は必要か。擬人主義に立ち向かう』東京大学出版会、2019年。 個体は、環境に反応する。この時、環境は独立変数で、個体の示す神経反応は従属変数である。生物が進化して、中枢神経が発達すると、その神経反応の一部は私的出来事となり、これが「心」である。ヒトを含む一部の動物には、このような従属変数としての心が存在する。独立変数としての心(=個体の行動をコントロールする心)は、認めない、とする立場をとっている。このため、一般の人々による「みなし擬人主義」を否定はしないが、動物行動の科学的理解に際して、擬人主義は無用で、有害であると述べている。

2. コンラート・ローレンツ『ソロモンの指環』早川書房、1998年。 ハイイロガンの雛が、生まれて最初に目にしたモノ(著者自身)を母親として認識してしまう話を、インプリンティングのエピソードとして紹介している。

3. フランス・ドゥ・ヴァール『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』紀伊國屋書店、2017年。 霊長類からタコまで、動物の認知機能を豊富な実績と文献に基づいて解説。過去に趨勢であった行動主義では、観察可能な行動と学習に重きを置いた(元は心理学用語で、内観・心的な状態は排除して、客観的に観察できる行動で分析するアプローチ)。これが極端になると、全ての行動は学習の結果であって、心的な認知はないものとされる。このような極端な行動主義に批判的な立場をとる。TEDで講演の配信があり、こちらも大層面白い。

お気持ちありがとうございます。お犬に無添加のオヤツを買ってやります。