25.イヌの骨格を描いてみよう!

体幹の骨格

まずは、紙の左上に楕円形を書きます。

頭部の骨です。もちろん頭部の骨は1個ではありませんが、集合体としてひとつの「頭蓋骨」として書いてください。一般的には「ずがいこつ」と読みますが、解剖学上は「とうがいこつ」と読みます。

頭蓋骨の右側から斜め右下に向かって小さい骨を7個連ねて書きます。

これが首の骨「頸椎(けいつい)」です。人も含めてほとんどの哺乳類、クジラもキリンも7個あります。頸椎の内、頭蓋骨に一番近いものを「環椎(かんつい)」、その次を「軸椎(じくつい)」と呼びます。

首の骨から続くのは胸部の背中の骨「胸椎(きょうつい)」です。

犬の胸椎は13個あります。人の胸椎は12個しかありません。この胸椎には肋骨がついています。

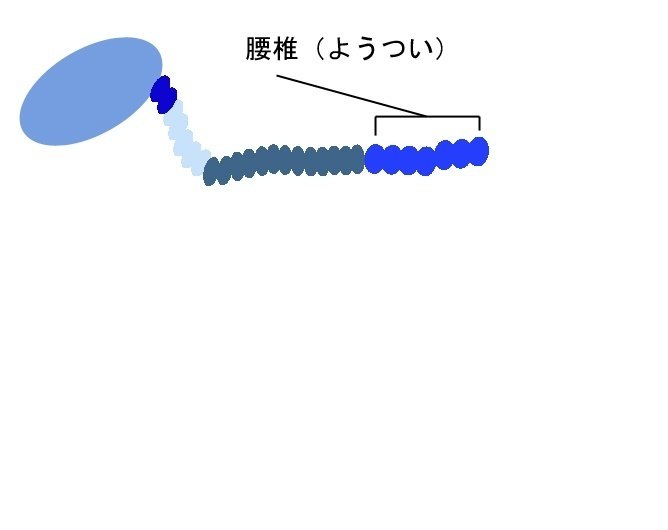

胸椎の次は腰部の背中の骨「腰椎(ようつい)」です。

犬の腰椎は7個、人の腰椎は5個です。

ここまでの、犬の椎骨の数、頸椎、胸椎、腰椎は「7・13・7」と覚えると早く覚えられます。頸椎7個、胸椎13個、腰椎7個という意味です。

腰椎の後ろに「仙骨(せんこつ)」があります。

なぜここまで「~椎」だったのに、仙骨だけ「仙椎(せんつい)」と書かないのかと言うと、生まれたころは3つの小さな骨(仙椎)に分かれているのですが、成長するにしたがって3つがくっついて1つになるからです。その椎骨がくっついて1つの骨になったものを「仙骨」と呼ぶのです。ちなみに、人は5つの仙椎が1つの仙骨になります。

最後は尻尾の骨「尾椎(びつい)」です。

犬種(個体?)によって数が異なり、少ないものは6個、多いもので23個とされています。人にも尾椎があるのですが、人は3~5個の尾椎がひっついて「尾骨(びこつ)」という1つの骨になります。

頸椎から尾椎までを「脊椎(せきつい)」と言います。

脊椎は、「脊髄(せきずい)」に発音が似ていますが、「脊椎」の中を通る神経の束を「脊髄」といい、「脊髄」を守っている部分を含む椎骨全体を「脊椎」と言いますのでお間違えないように。

ここで「CTLS(シーティーエルエス)」というワードを覚えていただければどこかで役に立つと思います。

この脊椎は頸椎から仙椎までの椎骨のグループごとに順番に「C・T・L・S」と記号が付けられていて、さらに骨1個ずつ番号が付されています。頭に一番近い頸椎である「環椎」はC1、「軸椎」はC2、腰椎の前から5番目はL5といった具合です。カルテに「T13とL1の間のヘルニア」と書いてあったら、胸椎の最後の骨と腰椎の最初の骨の間にヘルニア症状が見られるということになります。

仙椎は仙骨という一つの骨になっていますが、ちゃんとS1~S3までパーツとして附番されています。つまり、「頸椎はCで7個、胸椎はTで13個、腰椎はLで7個、仙椎はSで3個」というわけです。尾椎は「Co」と略されます。

次は肋骨(ろっこつ)の説明です。

先ほど説明した胸椎にはカラダの下に伸びる肋骨がついています。犬の肋骨は13個の胸椎からそれぞれ左右についていますので、全部で13対の26個あることになります。人は胸椎が12個ですので合計24個となります。

左右の肋骨は、最後の左右2個を除いて、お腹のあたりで引っついています。

13対26個の肋骨の内、12対24個はそれぞれ左右が対になっていて 弾力性のある「肋軟骨(ろくなんこつ)」を通じて、下の8個のパーツから成る「胸骨(きょうこつ)」につながっています。このつながった肋骨でできる空間のことを「胸郭(きょうかく)」と言い、肺や心臓などの各内臓を守る大切な役目を担っています。

13対26個すべての肋骨が先端は肋軟骨になってはいるのですが、最後の1対2個だけは胸骨につながらず、カラダの中で浮いた形になっています。この胸骨につながっていない肋骨1対2個を「浮遊肋(ふゆうろく)」と言います。呼吸の際、他の肋骨とは異なり、お互いがつながっていない分、横に広がる動きができます。人の「浮遊肋」は2対4個あります。

一番前方にある胸骨には「胸骨柄(きょうこつへい)」という突起部があって、犬の前胸を触るとよくわかります。

ここまでが四肢を除いたおおまかな骨格です。

前肢の骨格

次に、前肢の骨格について説明します。

胸椎の横から左下に長めの楕円形の骨を書いてください。これが「肩甲骨(けんこうこつ)」です。

肩甲骨は体幹の骨格とはつながっていません。人の肩甲骨は鎖骨を通じて胸骨とつながっていますが、犬は関節しておらず、肩甲骨は主に前後の回転や上下直進・前後直進の方向に動きます。正面から見て左右の方向に動くことが予定された作りにはなっていませんので、前肢は左右に開かないようにしましょう。

肩甲骨に関節しているのが「上腕骨(じょうわんこつ)」です。

この上腕骨と肩甲骨の間の関節を肩関節と言います。一般的には「かたかんせつ」と言いますが、解剖学上は「けんかんせつ」と読みます。

上腕骨の下は「前腕骨(ぜんわんこつ)」です。

前腕骨は、「肘関節」で上腕骨と関節しています。「ちゅうかんせつ」と読みます。

前腕骨というのは2つの骨の総称で、前にある細めの骨が「橈骨(とうこつ)」、後ろにある太くて長い骨が「尺骨(しゃっこつ)」です。つまり、上腕骨と前腕骨でできている肘関節は、3つの骨による3つの関節(上腕骨と橈骨=腕橈関節、上腕骨と尺骨=腕尺関節、橈骨と尺骨=橈尺関節)で形成されていることになります。

前腕骨の下にあるのが「中手骨(ちゅうしゅこつ)」です。

それぞれの指に対応した5本の骨でできています。中手骨と前腕骨の間には、小さな「手根骨(しゅこんこつ)」を挟んで「手根関節(しゅこんかんせつ)」があります。

前肢の一番先っぽには「趾骨(しこつ)」があります。後ろの趾骨と区別するために「指骨(しこつ)」と記載されている成書もありますし、前後とも「指骨」を使っているものもあります。

イラストでは3本の骨で表していますが、実際は、趾骨は、宙に浮いた狼爪(ろうそう)がついた骨を含めて5つのルートに分かれ、多くの細かい骨に分かれています。

後肢の骨格

最後は後肢の骨格です。

後肢は「寛骨(かんこつ)」に始まります。

寛骨は生まれた時は3つの骨に分かれています。「腸骨(ちょうこつ)」「恥骨(ちこつ)」「坐骨(ざこつ)」です。この3つの骨が成長に伴ってひっつき、寛骨となります。その際、下の大腿骨(だいたいこつ)」との関節、股関節部分に「寛骨臼(かんこつきゅう)」というくぼみができます。

前肢と異なり、寛骨は体幹の骨格である仙骨と関節しています。寛骨と仙骨を合わせて「骨盤(こつばん)」と言います。

股関節の寛骨臼で寛骨と関節するのが、太ももの骨「大腿骨(だいたいこつ)」です。

大腿骨は太くて頑丈な骨であり、走ったり跳んだりする時に大きな負重が与えられる、運動のために重要な骨です。

その大きな大腿骨の上にちょこんと座っているのが「膝蓋骨(しつがいこつ)」です。

膝蓋骨は、一般に「パテラ」と呼ばれていて、後肢のヒザの動きに応じて上下に動く「種子骨(しゅしこつ)」となっています。

大腿骨の下は「下腿骨(かたいこつ)」です。

下腿骨は、前腕骨同様2つの骨から成っていて、前方にある骨は「脛骨(けいこつ)」、後方横から斜め前に出てくるのが「腓骨(ひこつ)」と呼ばれています。

大腿骨は「膝関節(しつかんせつ)」で脛骨と関節していますが、腓骨とは関節しておらず、「外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)」でつながっています。

最後に「中足骨(ちゅうそっこつ)」と「趾骨(しこつ)」を書いて完成です。

中足骨は小さな「足根骨(そっこんこつ)」を挟んで「足根関節(そっこんかんせつ)」で脛骨につながっています。

これがイヌの全身骨格です。描いてみると案外簡単ですが、実際はもっとたくさんの骨でできています。

イヌの骨格を語る時にひとつ大切な話をします。

人の中手骨はてのひらの中にありますので、犬の歩く姿勢は、いわば、人が四つん這いになった時に、てのひらを浮かした状態で歩いているのと同じような姿勢と言えます。

中足骨も、中手骨同様、5本の骨に分かれているのですが、これまた人では足裏に位置しています。つまり、犬の後肢の着地のしかたは、人が足裏を浮かした状態と同じということになります。

つまり、イヌはヒトがただ四つん這いになった姿ではなく、手のひらや足の裏を浮かした状態の四つん這いで生活していると言えるわけです(「くらべる骨格動物図鑑 川崎悟司著 新星出版社 2019」)。

人や熊、猿、ウサギのように足裏をベタっと地面につけて立ったり歩いたりする動物を「蹠行性(せきこうせい)動物」と言い、犬のように浮かせて立ったり歩いたりする動物を「趾行性(しこうせい)動物」と言います。馬や羊のようなひづめを持った動物は「蹄行性(ていこうせい)動物」と呼ばれ、哺乳類の立位/歩行形式はこの3つの類型を基本に分類されています。