Trelloの「公開」設定騒動から感じたDX(デジタルトランフォーメーション)への杞憂

どうも、えんどう @ryosuke_endo です。

ボクはタスク管理ってやつが苦手なので、ツールを利用する他に生きる術はありません。それを共有がてらにnoteを書いたのが2019年7月でした。

そこで紹介しているツールの一つに「Trello」があったわけです。

タスクの親子関係をつくることができたり、カンバン方式での管理もできることはもちろん、拡張機能を利用することでガントチャート(進捗管理表)を作成できるのでボクとしては随分と重宝しているツールなのです。

その重宝している大切なツールが、Web上でちょっとした騒動を引き起こしておるわけです。

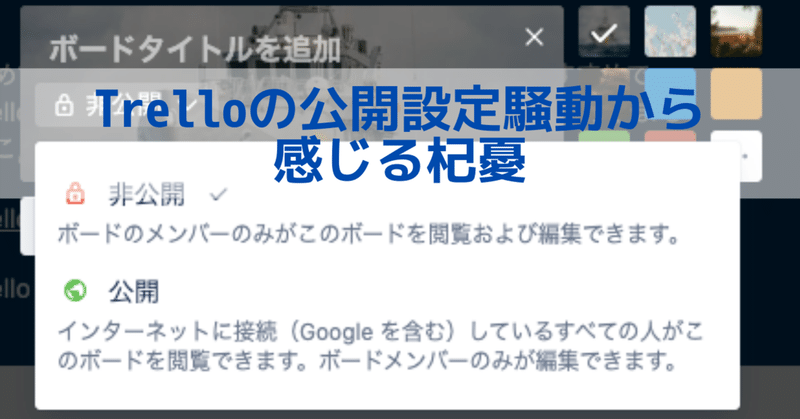

何かといえば、Trello内でプロジェクト名を記載する『ボード』。こちらの公開設定は『非公開』と『公開』(『チームメンバーのみ』もあります。)を選べるのですが『公開』にしているとインターネット上で検索が可能になります。

つまり、インターネットの海に記載されている情報をさらけ出す状態になるということです。

今回の騒動は、複数企業が就活生の管理しているボードを『公開』設定にしていたがために、第三者が検索することで就活生の情報を閲覧できる状態になっていたことから発生しました。

(ちなみにTrelloの仕様上、「閲覧」はできても「編集」はチームメンバーでなければできませんので、情報の改竄等は発生していません。)

ネット(SNS)上ではデフォルト設定が『公開』になっている、とデマ情報が流れていましたが、デフォルト設定は『非公開』です。さらにいえば、公開にすると「インターネットに接続(Googleを含む)しているすべての人がこのボードを閲覧できます。(略)」とも表示されていますから、公開にすることのリスク喚起自体は説明されている状態。

今回の騒動で目の当たりにしたのは、このような説明を記載していたとしても、今回のような騒動に発展してしまうほどのリテラシーであるユーザーがいることを露呈したことに尽きます。

なお、Trelloの公開ボードについて運営会社であるAtlassian Japanからはマーケティングマネージャーの朝岡 絵里子さんが公式な立場で以下の記事を出しており、あくまでもユーザー側が設定をしなければ「公開」状態にならない旨を記載しています。

無論、サービス提供側であるAtlassian側も、今後はそんなユーザーリテラシーを前提に、UI(操作画面の仕様)/UX(操作体験の仕様)などを見直す必要を感じているのかも知れませんが、あくまでも初期設定状態から変更をしている以上、ユーザー側に責任があったことは明白です。

そんなことをボケーっと眺めていたものの、結構、本質的にマズいんじゃないのかねぇ...とも思っていたりするボクです。

何がマズいのかといえば、日本では現在DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するのだ、と経済産業省が大手を振るいながら鼻息を荒くゴリゴリと進めるべく息巻いています。

同時に、民間でも日本の企業活動を円滑に、デジタルシステムやツールを利用することによって、会社の仕組みを改善させることをキッカケに、抜本的なビジネスモデルの変換までを促すような取り組みをガシガシと進めているとこが話題になっていたりもしているわけです。

しかし、ビジネスモデルまで抜本的にデジタルシフトをしてしまうような例は極端といえば極端ですが、そこまでは行かずとも社内の仕組みや取り組み方をデジタルシフトさせていくことだけでも、新しい仕組みを覚えるためのオンボーディング(教育・育成プログラム)が必要で、しかも可能な限り時間や労力(工数)のかからない方法を取らなければなりません。

だって、今回のTrelloのような事案が起こりうるのが日本の企業におけるITリテラシーなのだと仮定すると、そんな想像をしてしまうことは決して杞憂ではなく、あくまでも現実なのだと理解できてしまうから。

なんとなくDXって言葉の響きに引きずられてばかりいると、なんだか足元が覚束(おぼつか)なくなってしまう気がしますよね、なんて思った次第です。

運用体制がどうなっていたのかは把握することなんてできませんが、なんとなくの引き継ぎで使っているような状態では、こんなことも起こり得るんだな、と外部的には教訓になった事案だったな、と考えています。

みなさんも気をつけてくださいー。

それでは、また。

Twitterで話題になってる問題ですが、あくまでも「設定」するのは「ユーザー」で、それを公開になれば検索表示される旨も明示する文章も入っているので、Trello側のミスではありません。(UIやUXでの課題はあるかも知れませ... #NewsPicks https://t.co/94ofbTVlXf

— どうも、えんどうです。|遠藤 涼介 (@ryosuke_endo) April 6, 2021

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!