脳活動と臨界〜パーコレーション理論を添えて〜

こんにちは。神経科学系のD2院生のゆってぃです。

つい最近、ずっと読みたかった論文をようやく読み終えることができました。色々と新しく知ったことが多い論文だったので、記事としてまとめておきます。

件の論文がこちら。「Whole-Brain Neuronal Activity Displays Crackling Noise Dynamics」(全脳神経活動はCrackling noise動態を示す; 2018年, Neuron)です。

いやー読み切るまで長かった。公開された2018年からずっと読みたいと思っていて、2, 3回読んでは挫折しての今回でした。公開から2年くらい経っていますねー。

今回はこの論文に関して情報をまとめてみたいと思います。

脳全体の活動計測について

まずこちらの論文はゼブラフィッシュの脳全体の神経活動を統計的に解析したものです。

これまで脳全体の活動計測と言えばfMRIだったのですが、これは空間解像度が低くて神経細胞/回路レベルの議論ができないのが難点でした。

これに対して、2013年頃からカルシウムイメージングという神経活動計測法が脳全体のスケールで適用可能になりました。

この脳全体のカルシウムイメージングの良いところは、1つ1つの神経細胞から活動を記録できるところです。これにより脳全体の活動あるいは機能を個々の神経活動の相互作用として理解できると期待されます。脳の神経回路は神経細胞同士が繋がったものですから、神経細胞どうしの相互作用によって脳機能を解釈できるのはある種、脳科学の究極的な疑問へアプローチする方法の1つと言えるかもしれません。

ちなみにこの手法は今の段階ではマウスやサルなどには適用できておらず、主にゼブラフィッシュ幼魚と線虫C. elegans(あとはショウジョウバエやヒドラなど)にて可能な手法です。

統計的な解析とパーコレーション理論

さて今回の論文では、ゼブラフィッシュの脳全体のカルシウムイメージングのデータを統計的に解析して、その脳活動が"臨界"にて維持されていることが示されました。

うーん。臨界というのが聞き慣れないですね。臨界よりも聞き慣れない単語を出しましょうか。

この論文ではパーコレーション理論という体系を適用して、脳活動が臨界にあることを示しました。

最初この論文を読んだときは、この"パーコレーション理論"が出てきたあたりで投げ出しました。Webで検索してもイマイチいい説明が無かったんです。

そこで読むのに挫折したのですが、それからもこの論文がずっと気になっていました。そんなとき、2020年に「つながりの物理学: パーコレーション理論と複雑ネットワーク理論」という本が出まして、これだ!と思って即購入し、参考にしながら論文を読み進めていきました。

結果から言えばそこまでパーコレーション理論をしっかり理解する必要は無かったです。心理的ハードルが無駄に厄介であるいい例ですね。自戒とします。

ただ、この本のおかげでパーコレーション理論が何かはざっくりとわかりました。簡単にいうと、隣接した仲間同士の繋がり(クラスター)を解析する理論体系のようです。

パーコレーション (Percolation)は"浸透"とか濾過という意味です。実はパーコレーション理論よりも浸透理論の方が日本語的には馴染んでいるようです(この記事を書きながら気付きました...笑)。

パーコレーション理論の概要はこちらの記事やとある学会誌で述べられています。本来はある現象が空間的に無限遠に広がるかどうかを議論する理論体系のようです。

せっかく勉強したのでまとめたのですが、パーコレショーン理論は今回の話にそこまで関係しません。論文ではパーコレーション理論という言葉が何度か出てくるのですが、あまり気にする必要はありませんでした。

脳の活動と臨界

では大事なのは何かと言うと"臨界"の方です。

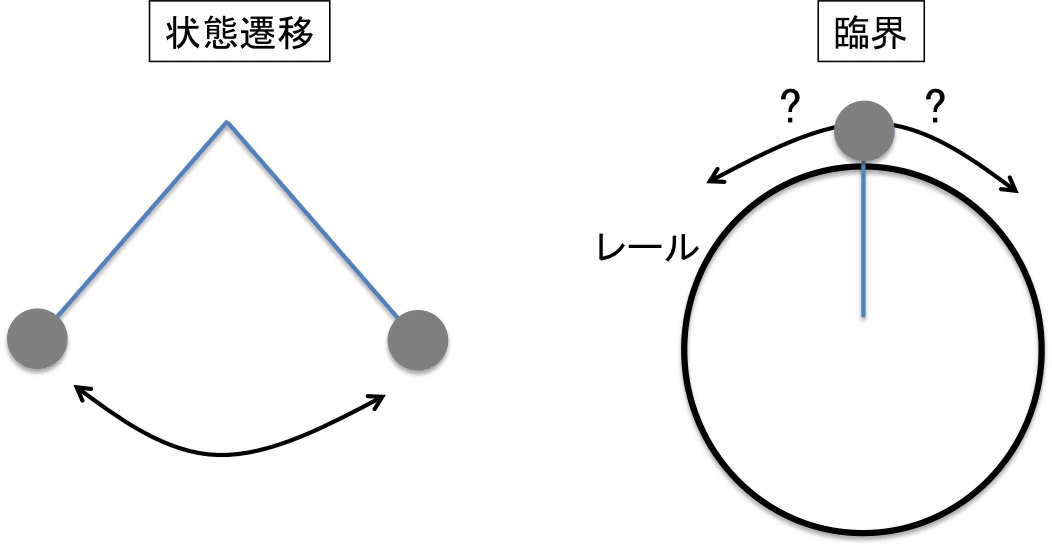

臨界は複数の状態のちょうど境界にあたるものと理解しています。例えば0℃の水は、固体になるか液体になるか潜在的にはどちらにもなりうる中間的な状態といえます。これがちょうど臨界にある状態です。

感覚的には、例えば割り箸をテーブルの上に立てておくと、ちょっとしたことで倒れると思います。これは直立の状態と地面に倒れた状態とを容易に遷移する点では、臨界のイメージに近いのではないかと思います。

今回の論文の内容を一言で表すなら、ゼブラフィッシュの脳の活動が臨界にあることを示した、となります。

臨界であることを示すために、いくつかの側面をみています。

例えば、臨界だとするとクラスターのサイズがべき乗則に従うと期待されます。この場合クラスターとは、同時にみられる神経発火のうち隣接しているものの塊と定義されます。またそのサイズは、クラスター内の細胞の数(実験の都合上、正確には単位立体(voxel)の数≒体積)と定義されます。

このクラスターサイズをCsとし、各Cs値の頻度をP(Cs)とすると、クラスターサイズがべき乗則に従うとはP(Cs) = Cs^a (aは定数)で近似できることを意味します。

この場合Csのヒストグラムがlong-tailになり、感覚的に解釈すると「はちゃめちゃ大きなクラスターが稀に生じる」といった感じでしょうか?

この論文では似たように、別の変数がべき乗則に従うことを確認していき、脳の活動が臨界にあることが示唆されました。

また生物学的な結果としては、脳の中で神経発火がどの方向に伝わりやすいかを調べ、またギャップ結合という神経細胞間の結合が臨界に関与する可能性が調べられています。

発火の伝達の方向はともかく、ギャップ結合は生物学的な意味に少しでも触れておく"お作法"みたいなものかと思いますので、全体としてはやはり脳の活動が"臨界"にあるという点がメインメッセージでしょう。

脳活動の臨界の意味

実は脳の活動が臨界にあることは以前から示されていました。それは先ほどいったfMRIで撮ったヒトの脳活動だったり、マウスの大脳皮質だったりと様々な対象で知られていました。

その点で今回の論文の立ち位置は、「個々の細胞の活動が見える解像度で脳の全体の活動を計測した時にもやはり臨界の性質がみられることを確認した」部分に重要性があるかと思います。

さて、そんな前々から知られている脳活動の臨界に関して、「臨界にある意義」と「臨界であることを我々が理解する意義」について最後に考えてみたいと思います。

まず脳の活動が臨界にある意義ですが、1つは行動のレパートリーを増やすためと言われています (ref. 1, 2)。

この辺はもう少しきちんと勉強しないとよくわかりません。ただ少し関連する話をしておくと、臨界と対照的なコンセプトとして「複数の状態を遷移し続ける」方法で脳活動を安定化する可能性があります。このコンセプトは例えば、振り子が右に振れている状態と左に振れているとを遷移し続けているイメージです。これに対して臨界は振り子の球をちょうど真上に持ってきて落とした時に、さあ右に振れるか左に振れるかどっちなんだい、というイメージです。

臨界の方がどっちつかずの状態ですから、いろんなものに適応するポテンシャルがあることは漠然とイメージはできます。より数理的な理解は未来の自分に任せます(詳しい方いれば、twitter経由などでぜひ教えてください)。

ということで脳の活動が臨界である意義の一つは柔軟な適応性だと考えられています。

ちなみにこの脳活動の臨界からレヴィ・ウォークという種類の行動がみられることが知られています (ref. 3)。このレヴィ・ウォークは直線移動の長さの分布がべき乗則に従うもので、たまーにすごく長い直線移動をするものです。こうした行動はいろんな動物種または一細胞の運動にみられますが、それが臨界に起因することが示唆されています。

このレヴィ・ウォークはある種の探索行動を効率化するので、効率的な探索行動を行うために脳活動が臨界にある場合も考えられるかもしれません。

さて、最後に「脳活動が臨界であることを我々が理解する意義」について批判的なコメントを述べて終わりたいと思います。

実は僕は「脳の活動が臨界にある」と言われても「だから何なのだろう?」と思ってしまい、脳に関する自分の理解が進んだとは感じられませんでした(いい見方を得られはしましたが)。

これがなぜか考えると、おそらくその原因は僕が個々の神経活動の集合として脳の機能を理解したいと考えているからだと思います。

今回の臨界の話は、個々の神経活動の特性とかは全て無視した大きなスケールにおいて脳がどういう機能様式を取っているかを明らかにしたものです。

でもこれは、今回の実験で使われたゼブラフィッシュという魚がどういう神経機構で泳いでいるのが、どうやって記憶を実現しているのか、などに答えるものではありません。

では個々の行動等の神経機構を理解するにはどうすべきか?個々の神経活動を元に理解したいのですから、個々の神経活動を見る必要があります。しかし脳は多数の神経活動の集合体です。多数の振る舞いの集合体を理解することは一般に難しく、様々な分野でそうした理解の方法を模索しているのが現状だと思います。ここに個別の神経活動から脳を理解する難しさがあります。

いま言及したような広い意味での多体問題の扱い方が課題だと常日頃考えてはいますが、はてどうしたものか。

この問題が解消できるかどうか、今はちょうどその臨界点に位置しているんじゃないでしょうか?

まとまりのない話を長々としてしまいましたが、今回はこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?