ビッグ・ピクチャーで経営層と目線を合わせ、新規事業創出を実現|東京海上日動と人工衛星スタートアップICEYEとの連携・業界初のデジタルソリューション実装までの道のり

スタートアップ連携を通してインパクトある新規事業を創出することで自社ビジネスに改革を興すためには、長期にわたるコミットと多額の投資が必要です。一方で、タイムラインが長く、必要な投資が大きくなるほど経営含め社内でアラインする難易度が上がります。

水災時の保険金支払い業務における人工衛星データ活用をDNXの投資先スタートアップとの連携で実現、業界初のデジタルソリューションの提供に成功した東京海上日動火災保険株式会社の取り組みについて、同プロジェクトをリードした立場からその道のりを解説していただきました。

従来のオペレーションの課題からデジタル技術活用の挑戦へ

今回紹介するのは、自然災害対応における保険金支払い業務を改善するために行われたスタートアップ協業と、それに伴う新規事業創出の一事例です。自然災害には「地震」「水災」「風災」などさまざまな種類がありますが、今回フォーカスするのはそのなかの「水災」です。

「地震」は大規模なものであれば人々の生活に甚大な被害を及ぼすものですが、大規模な地震がおこる頻度は必ずしも多くありません。一方「風災」は頻度は高いものの、住宅に対する影響はそう大きくないため、人々の生活を脅かす災害とは言いきれません。これらと比べると「水災」は高頻度で起こるだけでなく、多くの人々が浸水によって住宅に住めなくなるという深刻な被害が生じます。年々水災の頻度が高くなっている現状は、保険会社が被害者の方々に保険金を支払う業務について見直す必要に迫られる要因となりました。

従来のオペレーションでは、発災後にお客様からのお問い合わせを受け、現地に私たちが立ち合い、修理業者の見積りを取ってから支払額を決定するという流れで保険金のお支払いに対応していました。これは被害に遭われたお客様の心に寄り添い、Face to Faceの関係性を築きたいという当社のフィロソフィーに則ったもので、現地に行くことは必須条件だったのです。しかし、水災の被害が年々大きくなるなかで、現地に立ち合う人員の不足という問題が大きくなりつつありました。

私は保険金の支払い業務に携わっており、毎年水災が起こるたびに全国の社員を集めて現地に派遣するという役割を担っていました。その業務負担を身をもって感じていたからこそ、なんらかの手段で業務改善を行うべきだと感じていたのです。

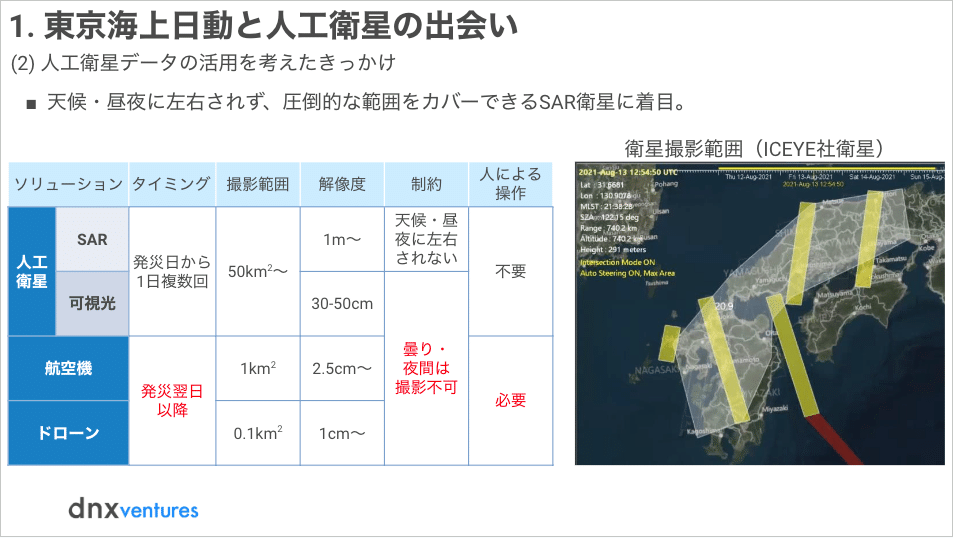

現地に人員を派遣することなく、現地の状況を把握する手段はないのか。そこで着目したのが、人工衛星です。現地の状況を確認する手段としては、このほかにドローンや航空機などの選択肢がありましたが、天候や昼夜に左右されず無人で対応できる人工衛星のほうが、災害状況の把握には適していると考えました。

水災時における保険金支払いの判断基準を考えると、住宅にどれほどの浸水があったか把握することさえできれば、保険金の積算ができます。人工衛星から得たデータで浸水状況を把握し、多くの被害があった場合でも保険金支払いの対応がスムーズに進むシステムをつくりたい。2016年頃、私はこうしたアイデアをもとに動き始めました。

複数スタートアップと同時並行的に関わり、長期のPoCを重ねて技術精度を高める

2016年頃から経営陣と議論を重ね、合意形成を図るところから本プロジェクトは始まりました。2018年頃からは過去の災害データを用いた課題検証などを行い、それが現場に実装され始めたのが2020年頃、そして技術を外部に提供できるようになったのが2022年のことです。アイデアを思いついてから、じつに6年の時を経て、本プロジェクトは実りとなりました。ここからはその足取りを追いながら、大企業がスタートアップとの協業において心がけるべきポイントを紹介していきます。

ひとつめのポイントは、スタートアップと協業する際は一社に取引を絞らず、複数の連携プランを同時並行的に立てて推進することです。複数企業と協業に向けたアクションを進めていけば、それだけリソースも資金も必要ですが、それでも複数企業と取り組むべきだと私はお伝えしたいです。

今回の人工衛星活用プロジェクトにおいても、序盤はAI解析に強みを持つ米国のスタートアップと協業を検討し、2018年頃からは撮影力に強みを持つイタリアのスタートアップとの連携を同時並行的に検討していました。そこからさらに、SAR衛星体制と解析力に強みを持つフィンランドの会社、ICEYEと巡り合ったことで、最終的にはICEYEと連携して具体的な開発を進めていく現在の形に至りました。

ここで、技術的な面について補足します。人工衛星で撮影した画像からは、水の深さを直接測ることはできません。ただし水は水平なので、どこまで浸かっているのかエリアを撮影したうえで、そこに等高線のデータを併せれば、差し引きどれほどの浸水があったか計測することができます。これに加えて、保険金支払いに際しては最も水に浸かったタイミングを推定する必要もあるので、SNSに投稿されている画像データなどを盛り込みながら水深計測の精度を高めるなど、さまざまな工夫と改善を重ねました。こうした約3年間の検証期間を経て、ようやく実用性のあるソリューションを開発することに成功しました。

経営陣やステークホルダーの視点に立ったプロジェクト推進がビジネス創出につながった

私はこのプロジェクトを始めた当時、水災時の保険金支払い業務の効率化という目的が前提にありました。しかし、プロジェクトを進めるうちに、被災状況の全体把握に対するニーズは自治体にもあるということがわかり、そこでマネタイズができるということに気付きました。また、どこに優先的に行くべきか判断するため、被災地支援に向かうボランティアにも無償でデータを提供することに。発災時の全体状況を把握する手段や、そのデータの取得については、多くの人々が課題を抱えていたのです。

自社における人工衛星データの活用をする保険金支払いのシステムを確立した後、自治体や他の保険会社にそのデータを買っていただくというビジネスを新たに打ち出したことで、現在は長期にわたるプロジェクトに投資した金額をすべて回収することができました。

とはいえ、実用までこれほど長期間を要するプロジェクトを実現するためには、当然それを含めた経営層の合意を取る必要がありました。そのときに心がけたのは、このプロジェクトを実現した先のビジョンについて共有することです。

現状のオペレーションでも2000戸が被害を受けるレベルの水災にはなんとか対応できます。しかしこれが20万戸となれば、保険サービスそのものが破綻してしまうでしょう。水災が増え続けていることも鑑みて、なんらかの手を打つべきだと説明しました。また、人工衛星にかかるコストは技術革新に伴って今後低くなっていくということも経営陣にアプローチしたことのひとつです。人工衛星データを活用できるソリューションを自社が持つことは、将来的に大きな価値を生み出すということを伝えました。

ビッグ・ピクチャーからディティールへ |経営陣を動かす提案のポイント

経営会議における説明の工夫について、順序を追って詳しく解説します。

まず、AIが普及する社会において人の役割はどのように変化していくのか、そしてそれは保険会社にどのような影響を与えるのか、といったプロジェクトの根幹に関わる議題を設けるところから始めました。例えば、私たちは自動車保険における多くの売上を上げていますが、もしも自動運転に起因する事故が多発した場合、従来のビジネスは根幹から崩れます。こういった変化を目前に控え、保険会社の存在意義やビジネスモデルを再定義すべきである、という提言をしました。

こうした抽象的な議題について経営陣が関心を示した段階で、今度はディティールに議題を移します。保険金の支払いプロセスをすべて棚卸しして、人が扱うべき業務とデジタル化するべき業務を区分しました。ここに関しては、現場を知る視点からプレゼンすることが説得力につながります。とはいえ、すべてがうまくいくとは限りませんから、各フェーズにおける障壁についてもすべて解説することで、期待値コントロールを図りました。

大きなコンセプト(ビッグ・ピクチャー)を描きつつ、それを細部に落とし込んで説得力を持たせる。これが大規模かつ長期にわたるイノベーションを実現するうえで、経営の理解を得る際のポイントだと考えます。

また、時間軸でプロットを打ち出すことも重要と考えます。例えば、「この技術はまだ成熟していないけれど2025年にはできる」、「この技術に関しては今からR&Dに注力していくことが重要」というふうに、将来的に意義のある投資であることをひとつずつ説明しました。

「水災時の保険金支払い業務に対する衛星人口データの活用」というプロジェクトの内容のみ切り出せば、それはあくまで事業の一部にすぎません。しかし、そこから先にある保険金支払い業務全体の改善や、保険会社の改革といったところまで見据えた中長期戦略を経営と共有することが必要と考えます。コンセプトから具体に落とし込むストーリーと、将来的な価値について示すプロットを策定したことで、私たちは必要な予算を確保し、取組を進めることが出来ました。

こうした取り組みを振り返り、一番重要なのは、やはり初期から“枠組み”を勝ち取ることだと感じています。そのためには、経営陣と対等に話すためのビッグ・ピクチャーを描くことと、経営陣を圧倒するディティールが必要でした。 また、下からの積み上げだけでなく、時には一気に勝負をかける機会を作ることも重要かもしれません。私の場合、2016年頃に偶然トップと話す機会があり、「何かやりたいことはないのか」という問いかけに対し、「2030年を見据えた挑戦がしたい」と答えたことが、本プロジェクトについて議論する役員会議の機会へとつながりました。もちろん、その準備は非常に大変でしたが、大企業の経営陣の判断を促すためには、こうした勝負をかける覚悟も必要だと思います。

(DNX for Corporates 編集部 執筆・宿木雪樹、編集・野村佳美)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?